【宾川时讯•文化周刊】一张照片一缕乡愁

![]()

·字晓燕·

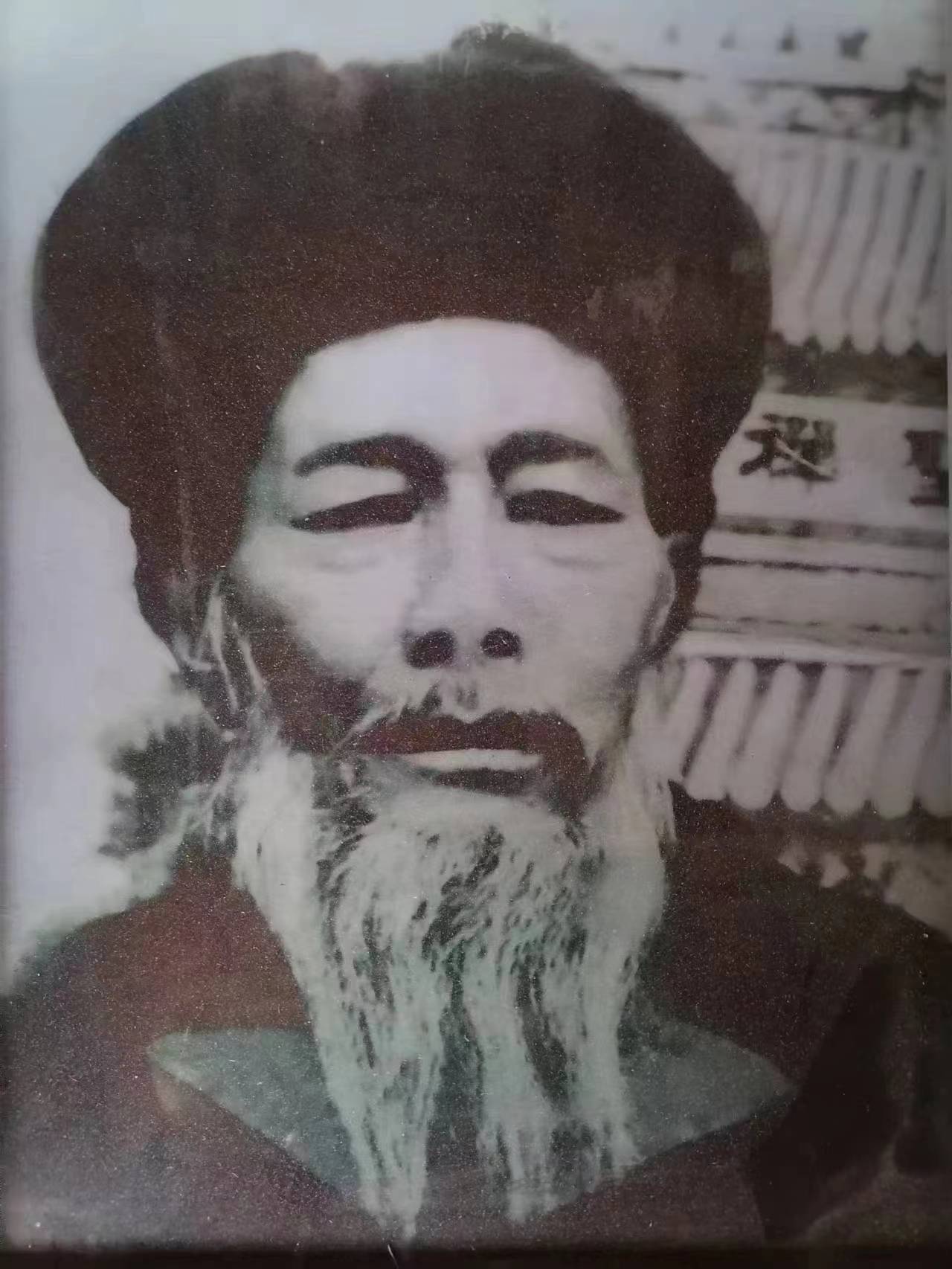

老家堂屋墙上悬挂着一张上世纪五六十年代的黑白老照片。

打记忆起,这张照片就储存在我的脑海中。在一个静谧的下雨天,父亲坐在沙发上,用粗糙的手轻拂着这张有年代感的老照片告诉我:这是你爷爷的照片。看着这张薄薄的照片,背面已经泛黄了,我知道,这张老照片,承载着父亲的思念,瞬间觉得照片厚重不少。

照片中的爷爷头上戴着六十年代军工厂列兵型军帽,穿着农村生产队的黑色粗布棉,颜色暗淡,十分陈旧。雪峰似高耸的黑眉和眉下双眼透出的炯灼目光,深藏着无边的慈爱,白胡子像银丝一样,使得老人的仪容倍加可亲、可敬。

一张张老照片,一段段难以忘怀的记忆。父亲凝视着爷爷的照片,时而喃喃自语,时而津津有味地跟我分享那过去的事。

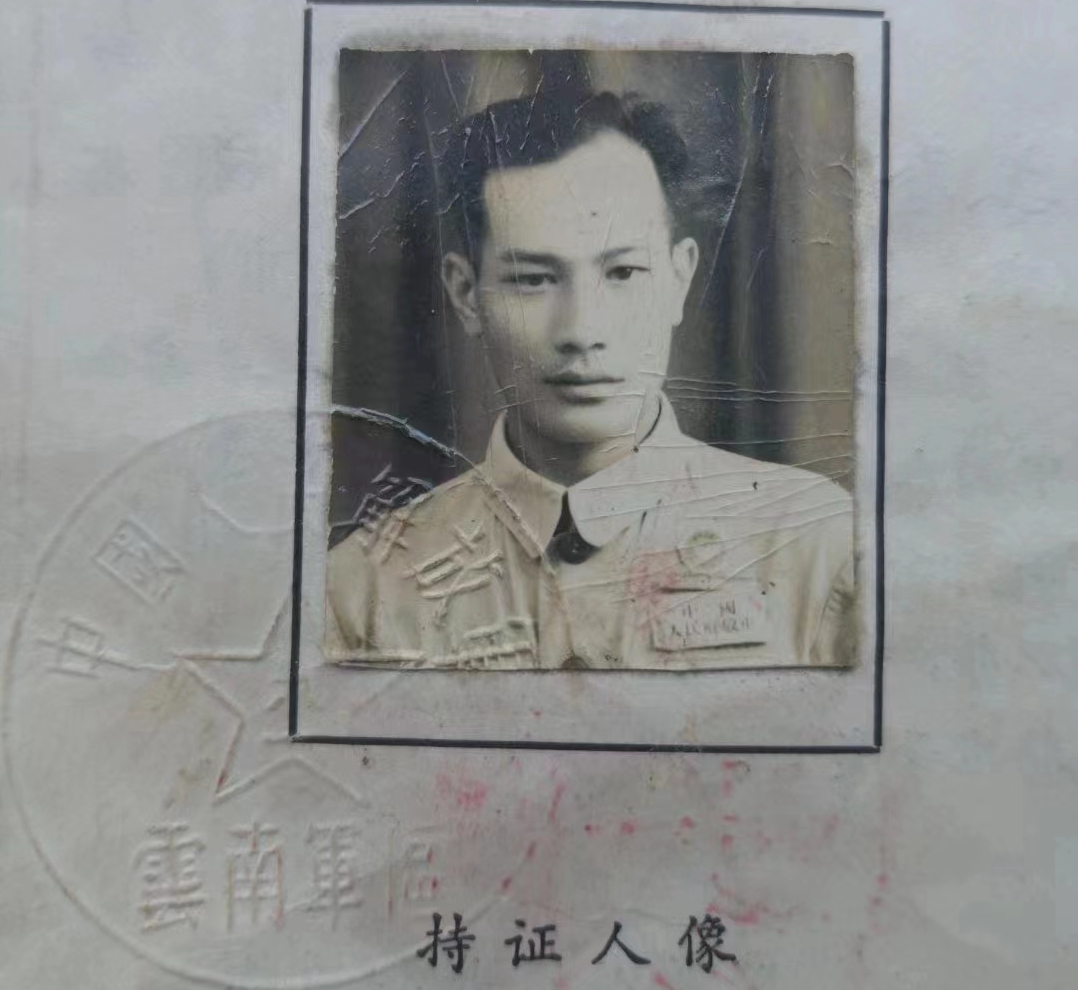

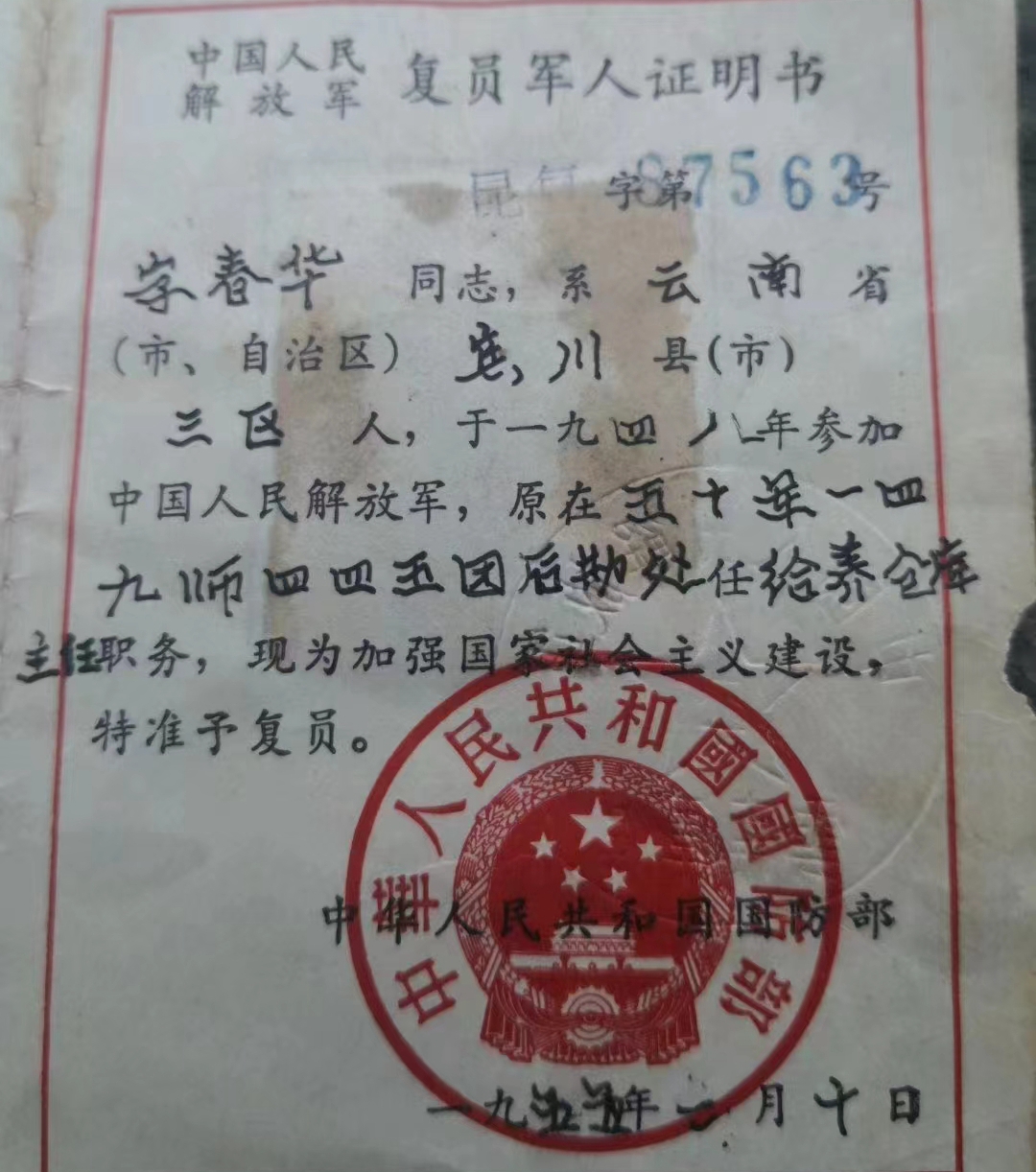

爷爷于1948年参加中国人民解放军,并随所在部队跨过鸭绿江,参加了抗美援朝战争,曾任所在部队后勤处给养仓库主任。1955年,为加强国家社会主义建设,爷爷服从部队安排复员到宾川县劳务所工作。爷爷参加抗美援朝带回来的“和平万岁”纪念章和朝鲜军功章,以及复员证等各种证书,至今被我们儿孙辈用心珍藏、视为荣耀。“和平万岁”纪念章上的和平鸽,原本清晰的铸造痕迹已经被我们几代人无数双手触摸得光滑模糊了,但岁月的痕迹却越发显得清晰了,爷爷为国尽忠、为父母尽孝、为子女尽责的担当精神,时时激励我们。

爷爷和奶奶养育父亲他们六个儿女,家庭负担极为沉重,一大个家庭完全由奶奶一个人支撑,看着憔悴形瘦的奶奶,爷爷毅然决然从劳务所辞职,回家和奶奶一起务农持家。那个年代,国家百废待兴,困难时期,每家每户日子都过得异常艰难,都是在东家借米西家借油的捉襟见肘中苦熬日子,军人出身的爷爷从不叫苦叫屈,而是更加克勤克俭,起早贪黑,硬是扛起了一大家子的生活重担。父亲告诉我,正是爷爷的言传身教,让在艰苦日子里长大的父亲自小勤奋,做事不胆怯、脚踏实地、吃得住苦,才有了现在的勤有所得、老有所获。

都说行千里路胜过读万卷书。爷爷参军入伍,又跨出国门参加抗美援朝,见多识广,而且为人正直、处事公正,在村子里声望很高,村里人都很敬重爷爷。爷爷热心公益事业,村子里不论是农业生产还是修路架桥,都有爷爷的身影。家族里的家庭矛盾、邻里之间的各种纠纷,大家都愿意请爷爷出面调解,每次解决完矛盾问题,看到邻里和睦相处,爷爷也觉得很是欣慰。

爷爷的这种助人为乐、乐于奉献的精神一直鼓励着父亲,父亲从小就教导我,为人要勤快,勤能致富。人都有惰性,但今日事,今日必,不可拖拖拉拉,切忌不能养成惰性思想,不求上进。虽然没有见过爷爷,但听父亲与老人讲述爷爷在世时的事迹,爷爷做事果断、刚烈耿直,虽退役了仍保持着军人作风,面对艰难困苦能够迎难而上,这也潜移默化的影响着我。一直以来在求学路上刻苦努力上进取得优异的成绩,我想这就是爷爷那坚强不服输的军人作风影响着我们一代又一代人。

岁月匆匆,时光易逝。上个世纪五六十年代似乎离我们已经很遥远了。每当谈起那个年代,我们总是对于发生那个年代的许多人和事心驰神往、津津乐道,总有聊不完的话题。听村里老人讲,爷爷从朝鲜参战回来,总是跟村里人说他从南到北横穿全中国,又跨出国门入朝作战,一路走一路看,最后还是觉得自己的家乡最好。看着爷爷的照片,听着爷爷的故事,不禁让我想起了台湾诗人余光中的《乡愁》:小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头;长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头;后来啊!乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头;而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。是呀!爷爷千万里奔赴朝鲜参战,奶奶、父亲和所有家人,以及家乡的山山水水,就是爷爷的乡愁。后来,爷爷回来了,他的一路奔赴、他的亲密战友以及他所经历血与火的考验,岂不又成了他的乡愁。

一张照片,一缕乡愁。一次翻阅,一次温馨。

作者/字晓燕

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言