【宾川时讯·文化周刊】我自踏雪至山巅 ——我眼中的霞客

我自踏雪至山巅

——我眼中的霞客

◎贺 礼

初识霞客,是在1984年的春天。

那年我读高一,学校组织到大理春游。游海那天,“茶花号”邮轮把正值青春年少的我们带到了蝴蝶泉。在景区,一块巨型石碑赫然而立,上刻《徐霞客游记》中记述蝴蝶泉的句子:“泉上大树,当四月初即发花如蝴蝶,须翅栩然,与生蝶无异;又有真蝶千万,连须勾足,自树巅倒悬而下,及于泉面,缤纷络绎,五色焕然。……”石不甚规整,刻字的面也不太平,仅为便于镌刻,稍作打磨。朱文行草,勾画了了,引我一时品读揣摩。忽然将它与吴均的《与朱元思书》联系起来:“夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰,泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。……”又忆及柳宗元的《小石潭记》:“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂……”这大树、寒树、青树,一字状其形,一字传其神,叹古人观察入微,造语精妙。自此识得徐霞客。

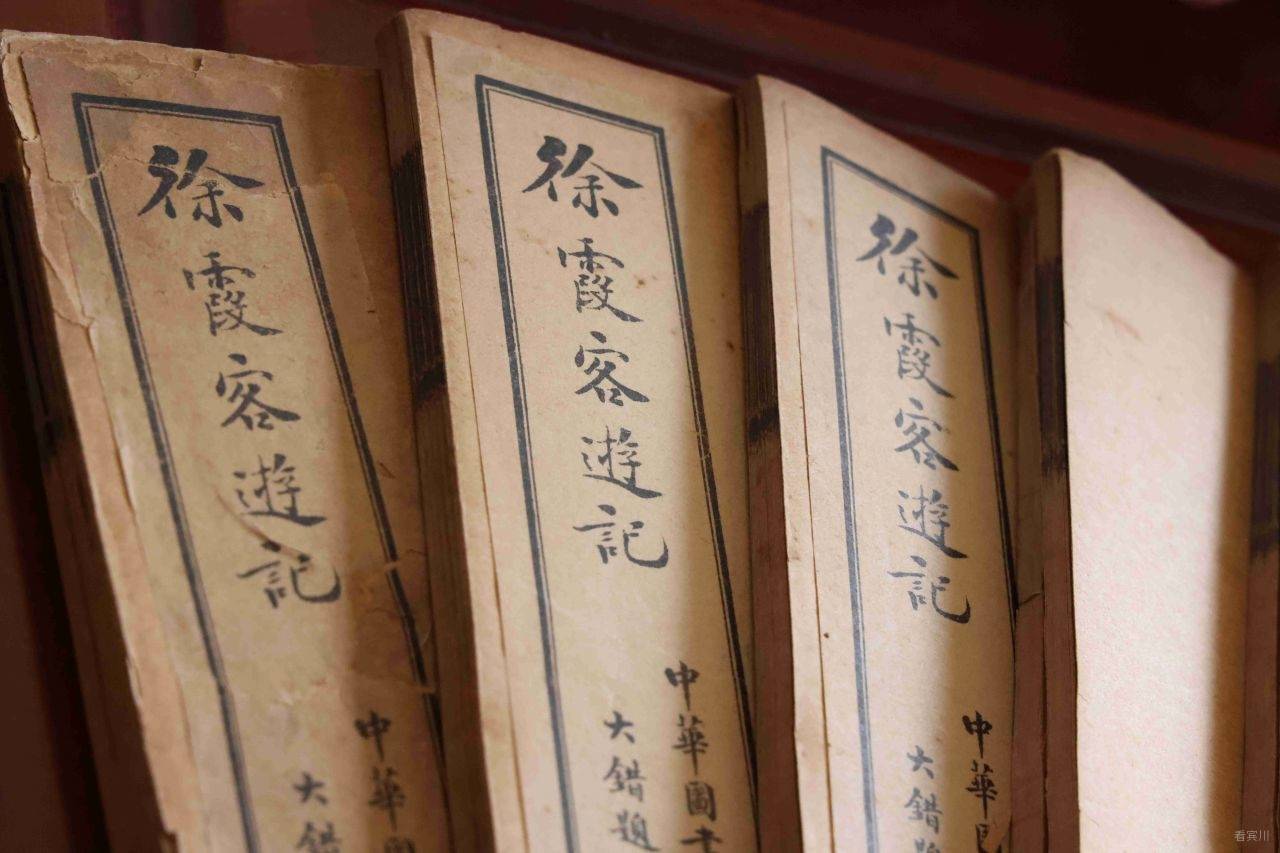

时光荏苒,一晃便四十年。近来读英国人伊文思的《邓小平传》、迪克•威尔逊的《周恩来传》,美国人哈里森·埃文斯·索尔兹伯里的《长征:前所未闻的故事》,对照月如钩的《一蓑烟雨任平生:苏东坡传》、雷殿生《十年徒步中国》等,前些天聆听了中国徐霞客研究会副会长刘瑞升的解读,忽然觉得,后人给予他“大旅行家”“地理学家”等极为不凡的光环,但我更愿意视他为普普通通的中国人,像我一样吃饭睡觉上班。而他的班,是带着仆从,背着行囊,走在路上。

一路走来,他从容淡定,自信,坚持。在他的生年,只有卑微和平凡。

在路上,考验的是环境,是身心。在武功山“衣履沾透”十分寒冷,在路亭“因雨湿衣透”,在桂黔古道的拉末村“无茅无饭而卧”,在青崖屯买米酒“去寒浇愁”,在平坝狗场堡,挑夫偷走所有银子,一时陷入困境;从祥云入宾川,骑夫非得绕道回家,不得不经过乔甸;在悉檀寺,顾仆将细软席卷后逃走……一路上,“足泥衣垢”“峭寒砭骨惟闭户向火,不能移一步也”“薪不能燃,遍觅枯槎焙之”“就炙湿衣,体始复苏”“煨栗瀹茶,肠始回温” ……

在路上,足疾、风疹,挑夫逃走,禅友离世,因“双足俱废”无法行走,只得坐滑杆。一路走来,天寒地冻,处处碰壁;屡屡被盗,数次遇匪;风餐露宿,睹月思乡。然身心俱苦,视若平常。

他这样的读书人,和中国古代的众多读书人一样,外表柔弱,但内心刚强。

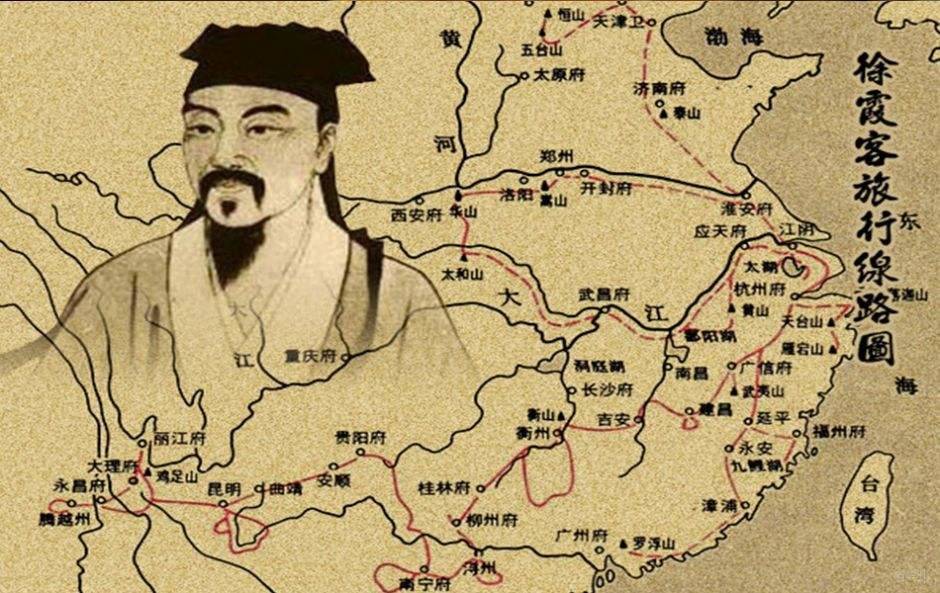

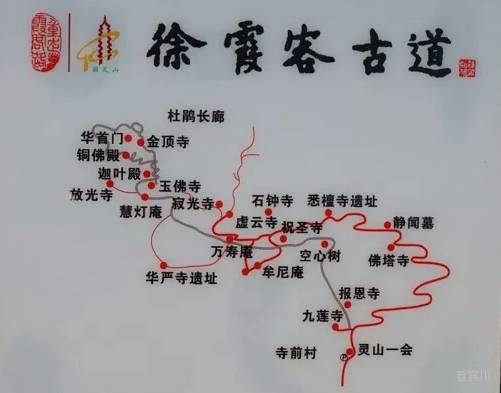

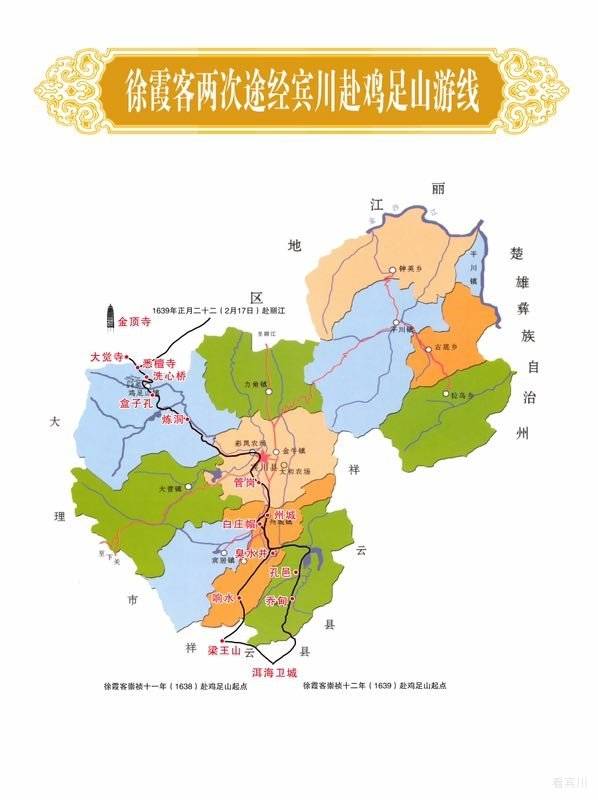

一路行来,日记行文,简洁,干净,利索,让我读出他的坚定,自信和十足的底气。崇祯十一年(1638)腊月二十日自祥云经松子哨入宾川,交待时间至山岗铺“已暮”“宿”,“ 二十一日平明,行大坞中”大清早就行走在宾居坝中;在大罗城“西崖”上看到东西两山“交错于坞中”是宾川州溪流下游的关口,“其前又开大坞北去”记牛井坝,“西北从小坞逾岭”记金甸坝子,以“坞”即坝子交待空间位置及其大小,“沿西北行”“又北三里”交待方位。过五孔桥因“涧水仅一衣带,固不由桥而越涧”,河中水小跳跃而过,灵动活泼,很有生活气息。

崇祯十二年(1639)八月二十日自乔甸入宾川,“禾、米二甸”水与帽山来水在铁城交汇,形成大片河滩,面积广阔,“其水分衍漫流,而北随之,或行水中,或趋碛上,或涉水左,或涉水右,茫无正路”,交待水系、河水流向、交汇处无路可走只得涉水而行,仿佛身临其境。

记关哨、石桥、村庄,地理位置特征清楚,措辞准确,今天重走,仍可比对,细寻当年踪迹。游记行文,“增一分则太长,减一分则太短”,惜墨如金。

记事件,直陈其事,从不加修饰。在祥云城外,跟放牛娃买了一朵鸡堫,在北门外“瀹汤为饭,甚适”,吃得舒服;过乔甸“止于骑夫家”,第二天一大早“饭而行,骑夫命其子担而随。才出门,子以担重复返,再候其父饭,仍以骑行,则上午矣”,十分有耐心;腊月二十九,“饭于悉檀”后在香会街买鞋;正月在山中过年,记述了观灯、人工喷泉、架桥渡水、山中建筑特点及僧侣饮食、论经、养花、赴斋、祭扫……所涉及到的人,均一视同仁,并不因自己是读书人而看不起别人,也看不到鄙薄、腹诽他人。自家乡江阴行至宾川,再到丽江,沿途经过好多个少数民族聚居区,也言及需经“通事”翻译才能听懂的情形,但字里行间不见歧视。这在今天谈中华民族共同体意识这事上,其实也是颇有可圈可点之处的。他与朝廷派往边疆的那些大大小小的官吏颇不一样。官吏们的见闻,行文间时见记其野蛮落后,甚而歧视鄙夷不肖,又或猎奇不恭。而徐记事述物,述风土人情,善用“白描”,一字击中要害。

出发前他读了什么书,做了哪些准备,我没来得及关注,游记中只知道他买书,读府志、郡志。他对南方湘、桂、黔、滇各省区的喀斯特地貌连续分布区的考察,并在日记中对各地山形和特点的准确分析记录,细致到位,用语简洁。以至于外国人也觉得这不是游记,而是高质量的科学考察报告。

游记,自信中透着从容。游记记到,日薄西山,而抄碑未竞,或考察山形水势未完,令仆从先行,自己从容记述。在鸡足山,和尚来报,仆从逃走,体极、弘辨要派人去追,他说“追或不能及。及亦不能强之必来。亦听其去而已矣”,虽然“余心忡忡”内心不忍,也不强求。在今天,我们可以冠以诸多美誉之词来赞誉,而他,平常如是。文中读不出浮躁或者放弃,但仔细专业的踏勘考察细针密线的记述,让我读了又读,反复琢磨玩味,犹如与知交老友品茗把盏,倾心夜谈。

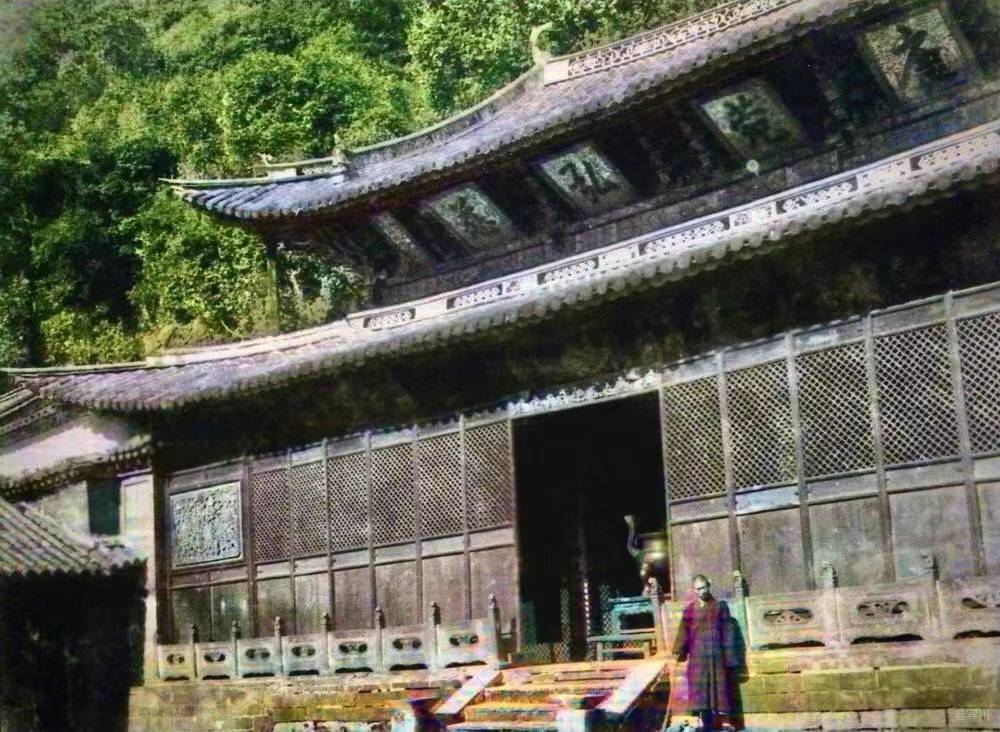

在路上,亦能有幸遇禅侣。静闻,“禅诵垂二十年”,刺血写成《法华经》,发愿供鸡足山。偶然的机缘巧合,他们相遇了,因一个共同的目标结伴同行。同行遇匪,受伤得病,牵延数月,旅途徒然变得十分艰辛。南宁崇善寺相别时,俩人都预感不祥,难舍难分。然而天不假年,静闻猝然离世,“分袂未几,遂成永诀”。徐霞客悲痛至极,写下《哭静闻禅侣》诗六首,背上遗骨,栉风沐雨,直背到鸡足山安葬。他们,忠实于信仰矢志不移,珍视友情一诺千金,是平凡的人间烟火气,却又不凡,三百余年,余音绵延。

有人说,做一件事,坚持比聪明更重要。我深以为然。徐霞客之前,不乏考察祖国山河者,新中国亦有“孤身徒步全中国”的余纯顺、“十年徒步中国”的雷殿生,他们都有坚定的信念和热情,唯徐霞客游记受世人瞩目,何也?

有人说,如果旅游而不做功课,跑遍世界也只是个邮差。此言不差,徐霞客是最早考察研究喀斯特地貌的人。细细品读,游记中尚有许多记述为前所未有,不仅如此,他还有分析,有研究,并纠正地方志和其他典籍中的错讹之处。若无丰富扎实的学识功底,又没有细读方志典籍,何来如此精准的判断。

徐霞客是一位坚持走路、坚持考察学习而长于比较分析、学研结合的旅者,及时准确的记述,让我总能读出不凡。

平凡,贯穿于字里行间,行文也总是那样稀松平常,没有刻意的描绘。

生活之难,难在平凡,平凡之难,难在一个问题有诸多正确答案,让“一头驴饿死在两捆稻草之间”。徐在卑微和平凡中,坚定地选择了“这个”,成就了《徐霞客游记》,成就了他的不凡,他让我常常想起一句话:圆规之所以能画圆,是因为脚在走,而心不变。

作者/贺 礼

编辑/杨宏毅

审稿/张 进

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言