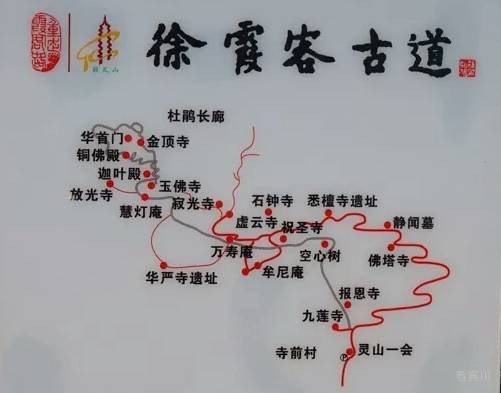

【霞客行宾川】徐霞客与云南鸡足山有关的三位僧人

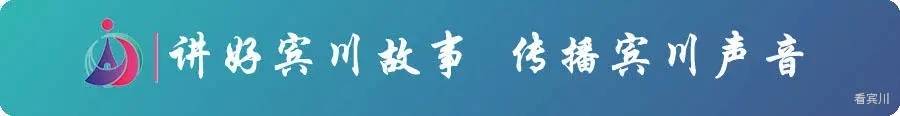

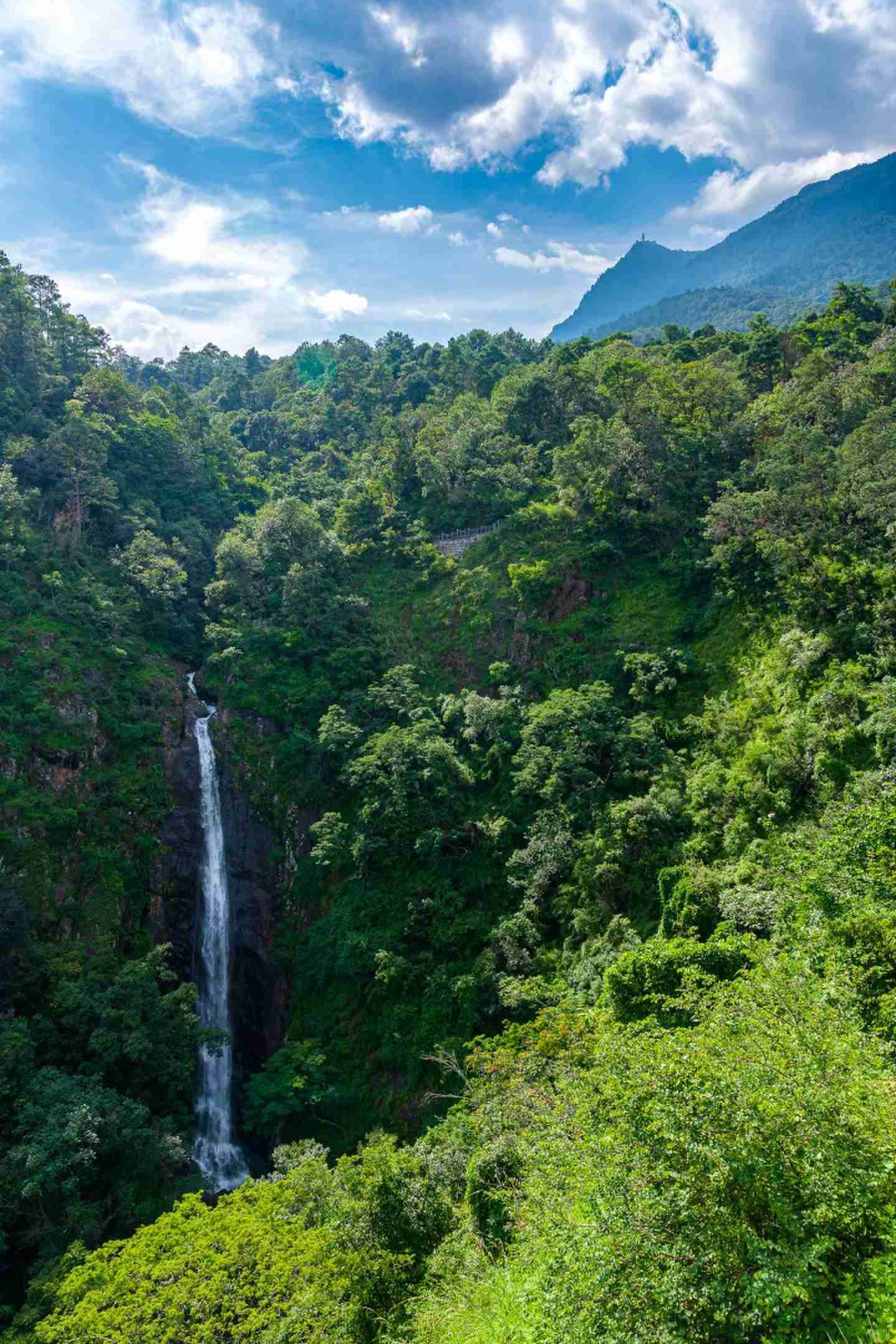

鸡足山 李文海/摄

徐霞客与云南鸡足山

有关的三位僧人

许文舟

一

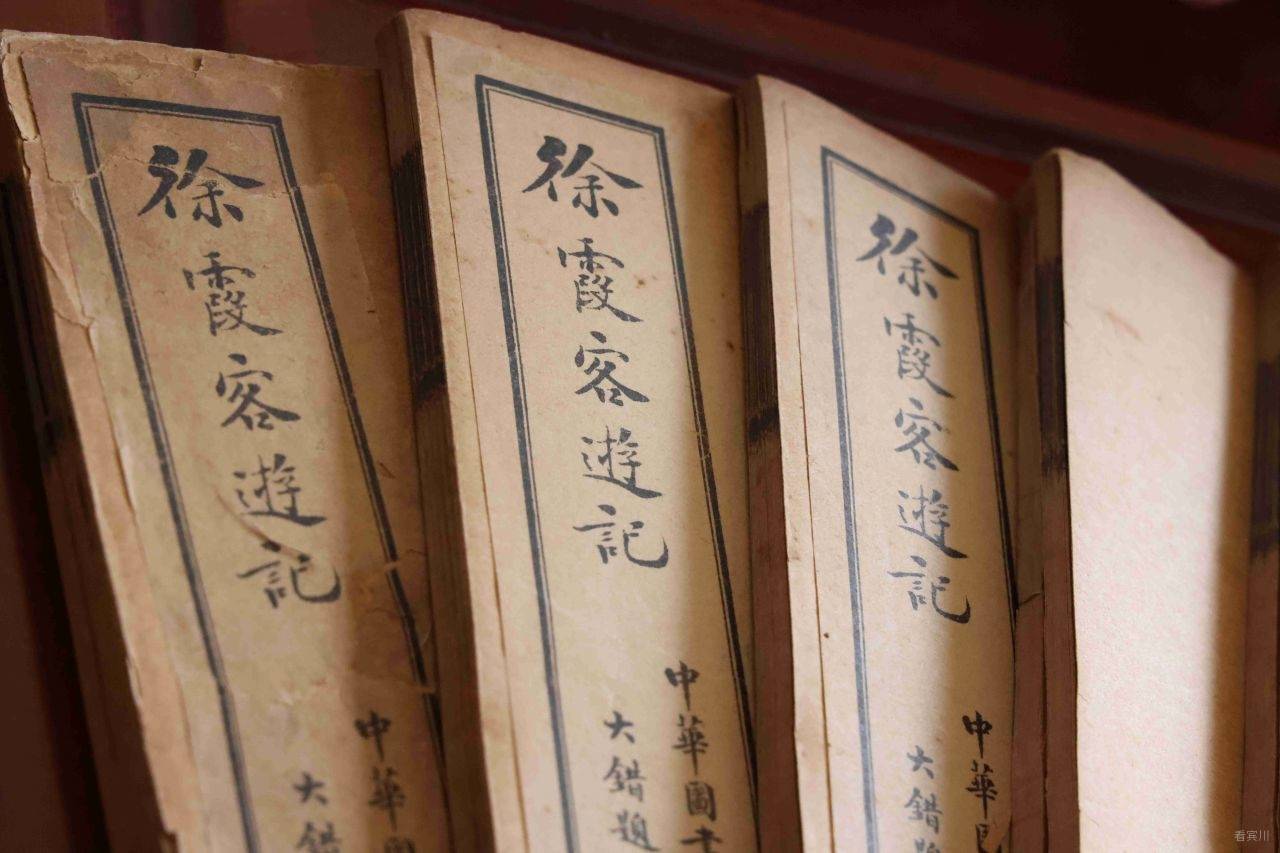

徐霞客的晚年,两次上鸡足山,在这里呆了170多天。识水熟山,徐霞客喜欢结识的还是人,读罢《徐霞客游记》云南篇,感觉三位僧人始终让徐霞客感恩、怀念与牵挂。

徐霞客进入丽江的第一站:邱塘关

来悉檀寺之前,徐霞客在昆明遇上担当。这位彼时俗名唐泰的隐士,其实早就收到恩师陈继儒的信,信中说:“良友徐霞客足迹遍天下今来访鸡足并大,来先生,此无求于平原君者,幸善视之”。担当收信后,不敢懈怠,几乎每天都在等着徐霞客君临的消息。33岁时的担当科举落选后,他返回云南,然而时逢崇祯元年贵州土司作乱便绕道而行,游历江苏、湖北等地。担当在空山拜访了陈继儒,向陈继儒求教,学习绘画,听他们谈诗论画使其大开眼界,直至39岁时才回到云南,陈继儒称担当:“灵心道响、当为世间奇男子”。

这位1558年出生的集文学家、书画家、鉴赏家等多种身份于一身的陈继儒的引荐信,无疑份量颇重,让徐霞客漫漫长途多了许多方便。当年的徐霞客还叫徐弘祖,第一次见到陈继儒,是在他39岁一介布衣之时,此时陈继儒已68岁,闻名朝野。年龄和身份摆在那,差异巨大。但陈继儒被徐弘祖的冒险故事和过人胆识所折服,隧引为知己。“霞客”这个号也是此后陈继儒给叫开的。1636年,51岁的徐霞客计划去西南游历,临行前第五次前往佘山拜访79岁的陈继儒,想让陈继儒帮忙做个引荐人,方便他的云南之行。陈继儒二话没说答应了,写了好几封信给西南的友人,而且是写两份,一份寄出去,一份让徐霞客随身携带,考虑十分周全。这些友人包括丽江土司木增、鸡足山僧侣弘辩、云南晋宁学者担当等人。很不幸,走到湘江一带时,徐霞客遭遇强盗,随身包袱没了,介绍信也丢了。

崇祯十一年(公元1638年)十月初一日,徐霞客来到昆明,他已身无分文,“余囊已磬”。人生地不熟的,能找谁借钱资助?这时候,陈继儒写的双份信发挥了巨大作用。已收到信的陈继儒云南好友人陆续出现,接力相帮,第一个雪中送炭的就是挡当:

“唐君待先生久矣!”担当早年曾获得陈继儒的帮助,这次恩公的朋友远道而来,自然竭尽全力帮助,并且将徐霞客介绍给了他自己在云南地区的朋友们。当然,“志趣相同”是徐霞客与担当有相见恨晚的另一个重要原因。二人都不喜欢出人头地考取功名,自愿放弃科考而到全国各地旅游。他们“达人之所未达,探人之所未知”,两人见面后十分欣慰,共道仰慕之情,担当殷勤款待,欢聚20日,互以诗文唱和。徐霞客在游行记录中写道:“既见大来,各道相思甚急”。当然,对于消息闭塞的明末,即便共处一城,也未必能说见就见。来到云南省城,徐霞客口袋已空无一文,不能再往前走,当初他也不知道有担当可以求告,忽然有一日遇到昆明名士张石夫,他对徐霞客说:“这里的名士唐大来,不能不和他会一次面。”于是徐霞客也在留心寻找担当,只差缘分,硬是让两人阴差阳错擦肩而过。只是徐霞客返回省城时,忽然有人向他拱手行礼说:“ 君岂徐霞客耶?唐君待先生久矣!”徐霞客这才想起有心人陈继儒的引荐信是一式二份,虽然自己带在身上的信在湘江遇盗时丢失,交邮的那份早已妥帖地到了担当手中。

晋宁州不过是徐霞客“万里遐征”中的一站,尽管他与担当相见恨晚,但总也不能舍下远方。分手时,担当除致函沿途各地友人关照徐霞客外,还赠送了他不菲的旅费。担当说,“知君足下无知己,除却青山只有吾”。担当的资助,解决了前进中的困难,徐霞客也觉得喜出望外,深受感动。当时担当家境也十分窘困,母亲刚去世,没有儿子不算,两个女儿还都是寡妇。如此家境,对友人却十分慷慨。就要分别,担当劝徐霞客说:“中外干戈满,穷荒何所探”,意思是说,改朝换代时局动荡,到处困苦饥荒何必到何处去探索呢?表现了他对徐霞客远游很担心,劝他早日回家。清康熙年间,晚年的担当定居大理感通寺,并在此圆寂。

大理感通寺

担当在大理感通寺后面的墓碑

二

查了许多鸡足山的史料,都没有弘辨的记录,最后是在一地方志中,找到了几句。弘辨,山志载:“道涵,字弘辨,鹤庆人,俗姓施。有慧辨,积劳,以丛林为己任,后退隐片云居”。

作为悉檀寺住持,徐霞客到达鸡足山之后,两人情同手足,既给徐霞客提供了必要的吃住条件,还为徐霞客在鸡足山的考察身体力行地进行帮助。悉檀寺位于鸡足山最东南的丛林,后倚九重崖,前临黑龙潭,有两条银泉环流其间,其风景之幽美,殿阁之宏丽,为一山之冠。悉檀寺于天启年间由丽江土知府木增捐资兴建,并购置了田庄。悉檀寺住持僧人弘辨,数月前就已经接到陈继儒的书信,早就恭候着徐霞客的到来。

明崇祯十一年(1638)十二月二十二日,徐霞客第一次上鸡足山,入住于悉檀寺。徐霞客免不了要对悉檀寺进行一番描述。“二十三日饭于大觉,即东过悉檀。悉檀为鸡山最东丛林,后倚九重崖,前临黑龙潭,而前则回龙两层环之。先是省中诸君或称息潭,或称雪潭,至是而后知其皆非也。弘辨、安仁二师迎饭于方丈,即请移馆。”天生对地理方位有特殊感知的徐霞客,才几眼,就将悉檀寺大致的轮廓弄了个一清二楚。抵达悉檀寺的第一件事,徐霞客郑重地将所携带的静闻骨灰悬挂在一棵古梅枝柯,这才跟着弘辨去用餐。弘辨当然清楚,妥善处置静闻骨灰才是第一要事,便于徐霞客到后的第三天(十二月二十四日),与徐霞客一起,至鸡足山东支马鞍岭,为静闻选墓地。二十六日在马鞍岭竖塔心,徐霞客与弘辨一同前往观看,并为静闻选定了墓地。墓地就选在鸡足山马鞍岭塔北仙陀师傅的墓旁。静闻骨灰当日入土安葬。

后人不难从徐霞客哭静闻的六首悼亡诗中可以感受到两人之间深厚的情谊,静闻的亡逝让徐霞客痛彻心扉。好在,悉檀寺住持弘辨随后用真诚与热情抚慰了对祖国万里江山无限热爱的天涯游子。整卷“云南游”的170多天的鸡足山考察,都是徐霞客与弘辨的形影不离,都是二者的休戚与共。有一次徐霞客到金顶考察晚了回来,急得弘辨到处找他,并告诉顾仆:“明天是除夕,希望你的主人早点回寺,不要让人悬挂盼望”。当顾仆将弘辨的原话告诉行将迷路的徐霞客,徐霞客心里默然了很久。徐霞客想到了故乡江阴,又为弘辨的悉心照料感动。

丽江解脱林寺

知道徐霞客就要去丽江了,弘辨说再等几天,他先派寺里的僧人为他打前锋,主要考虑到了路上的危险与安全。1639年正月十一日,徐霞客临行前,弘辨取出其师所写的书给他看,这其中有徐霞客心仪的《禅宗赞颂》《老子玄览》《碧云山房稿》等书稿,还另送木公所雕刻的纸帖墨刻,这一帖手札上,梅溢满香,风行爽朗,着笔简约有力,情感恣肆狂逸。想想入住悉檀寺以来,每每与弘辨把臂入林,出入深崖峭壑,菊举金樽,酬酢唱笔,徐霞客自是感动万分。

二十二日,早餐后,弘辨备好马等候启程,但被徐霞客推辞。徐霞客也可能觉得,这些天在悉檀寺已经够麻烦弘辨住持了,再将人家的坐骑挪走,恐怕于心不安吧。从悉檀寺出发去丽江,徐霞客就准备还返回这里,所以只让一人挑了较轻的行李上路,重的仍然留在悉檀寺。弘辨真是有心人哦!他逐一给悉檀寺在邓川州与鹤庆府分界处的庄房僧人打过招呼,让徐霞客在离开鸡足山时再一次感受到了弘辨的真诚。

逗逗转转,直到八月二十二日,徐霞客在滇西转了一圈才回到悉檀寺。听说徐霞客回到寺中,尚在罗川、中所诸处庄子处理事务的弘辨赶着回到寺中,摆出食品盒彻夜长谈。此时的徐霞客身体大不如以前了,用他自己的话说是“双足俱废”,而身上尽长绵绵不尽的风疹。二十九日是弘辨住持的生日,而他考虑的仍然是徐霞客的病情,这一天他特意安排徐霞客洗澡,算是真正意义的洗尘吧。徐霞客的身子慢慢被溽热、点燃,好久没有这么惬意的洗涤了,他想被这温热炙残、灼干,曾经紧凑的身体慢慢松散开来,让憔悴的股肤,疏松的骨殖,重又恢复血肉之躯该有的温度。接下来的日子,徐霞客又与弘辨在经泥抹墙的静室,灯下苦谈,举饮调羹,在千册万卷的藏经阁,去踏千沟万壑的人生旅途。

三

徐霞客晚年的万里遐征,出发时队伍4人:徐公为总领队,静闻和尚是同行者,随从2人:顾仆与王二。王二才跟随10多天,就觉得行程太艰苦,吃不消,于浙江富阳洞山境内不辞而别,用现代的话说叫逃兵。顾仆确实是一位好随从,一路鞍前马后,任劳任怨,忠心耿耿,甚至几次为主人出生入死,只可惜晚节不保,三年之后还是在云南鸡足山选择了离开。当然,离开的原因竟然是徐霞客无意之间流露出想在鸡足山坐化的想法。

静闻和尚是个虔诚的佛教徒,在江阴迎福寺修行近20年,因为他是莲舟和尚的徒弟,徐霞客与莲舟和尚过从甚密,由此结识静闻。静闻用心多年,刺破自己身体,用鲜血抄写了一部《华严经》,一心想将之供奉于大理鸡足山迦叶菩萨道场,当得知徐霞客精心筹划的西南之行也将游历鸡足山时,便恳求徐霞客携他而行。徐霞客被他虔诚所感动,便应允了。岂能料到,踏上旅途起,就成了静闻生命的到计时。静闻终究走不出广西绵延的群山,抵达他心目中熠熠发光的金顶,令徐霞客内疚不已的是,没能停下游走的脚步,给临终的静闻一些关怀。当他从晨风走到月色,从泥味走到果香,才获悉于崇善寺传来的静闻死讯。两个心中有梦的男人,从此相隔。当徐霞客饥肠辘辘地随着摩肩接踵的香客上山,不时回头,他走得很慢,但仍担心静闻的灵魂是否跟上了自己背着的骨灰。以至当他将骨灰盆悬挂在悉檀寺的古梅,仍然不忘辑让以礼,隔着阴阳,仿佛还在尘世的光照里起身、攀谈、争论。然后择吉日,在鸡足山腹动土,击缶入葬。

想想湘江的盗劫,徐霞客仍然心有余悸。后来的人在他脚步堆叠的游记里,也常为那一夜感到惊恐。崇祯十年(1637)农历2月11日,客船夜泊湘江新塘站,夜深人静之时,忽闻岸上啼哭声,静闻心有不忍,登岸抚慰啼哭少年,返船之后,即刻“群盗喊杀入舟,火炬刀剑交丛而下。”这真是好心不得好报的残酷版,船上乘客多被刀戟戳伤,财物被洗劫一空,强盗还放火烧船,徐霞客因绳索绊足跌入江中,才躲过一难。静闻冒死用双手护着竹箱中的书籍、佛经和徐公游记手稿,强盗将竹箱打破,见无银两,将之扔入江中,静闻跳下水将它们捞起,又从大火中抢下衣、被、米等,因此遭受强盗两次刀砍剑刺,身上多处受伤。可以说,如果不是静闻危难时刻将生死置之度外,我们今天就看不到徐公《浙游日记》《江右游日记》与部分《楚游日记》。徐霞客关于那次遇劫,给了静闻的笔墨不算少,如:“同行的乘客石氏与艾仆不仅将静闻所救诸物悉数领去,还大诟静闻引盗入舟。”对此,徐公悲愤交加叹曰:“盗犹怜僧,彼更盛盗哉矣,人之无良如此!”

湘江劫难之后,徐霞客身无分文,万里遐征陷入困境,在衡阳筹资困难重重,但坚持西行的初心不改。

当我又一次来到鸡足山,顺着徐霞客的游记,找到静闻墓碑的钥匙。丢掉身外的负重,再密实的林间也不会迷路,给静闻的墓碑焚香化纸。我为徐霞客感到骄傲,回望就是半生,找一个像静闻那样的伴,遇敌挺身,遭困出击。384年,蔓长的杂草,始终淹没不掉一段友情,尽管游记之外也有异样的声音,我不怀疑,徐霞客与静闻的友情经得起时间的推敲与岁月的沉淀。

徐霞客哭静闻六首悼亡诗

湘江劫难之后,身负重伤的静闻,在衡阳养伤2个月,伤口虽痊愈,但元气大伤,此后病弱不堪,虽经多方医治调养,仍不见起色,加上旅途劳顿与水土不服等原因,半年后,终于病重在南宁崇善寺,卧床不起。崇祯十年(1637)农历9月22日,徐霞客拟带顾仆游走桂西南,特地到崇善寺与静闻告别。23日早晨,临出发,徐霞客惦念静闻房间窗户裂缝尚未修好,吹进的寒风让病人畏惧,趁船未发,拿些钱赶到寺里给静闻,作为修缮之资。并告诉静闻,等你能起床行走,我会回来和你一起出发的,然后在暮色苍茫中与静闻再次告别。

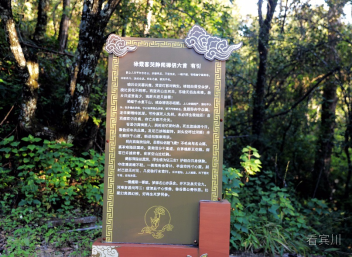

徐霞客亲植的高树桃开幽暗隐晦的从林,成了到此一游的标签,一块后置的碑刻,虽然没说那年除夕的芋头煮青菜,却把徐霞客与悉檀寺的过节简单地梳理了一遍。其实,读过徐霞客游记,我早就想象过这些场域,以致曾数次到访,尽管只能凭吊一堆残垣断壁。撇开孤独、悲伤、苦总、疏离等情绪,徐霞客始终没有停下文字工作,《鸡山志》是他的回礼。积郁难舒,见字如面。

大理感通寺一角

一年之后,崇祯十一年(1638)农历12月下旬,徐公到达鸡足山,第一件事就是与山中几个寺院僧人商议和实地考察,于26日将静闻遗骨下葬入塔。水瘦得像根细弦,在阔大的山腹,把历史的中与物妥帖地安排在鸡足山,既了心愿,也遂感恩,然后徐霞客站在金顶,众山一座比一座谦卑,相让着光线与河床。

玉龙飞瀑 李文海/摄

许文舟 1964年出生 中国作协会员 中国徐霞客研究会理事 临沧市作协副主席。上个世纪八十年代开始发表作品,已在《诗刊》、《诗选刊》、《民族文学》《散文》以及台湾《活水》、香港《香港文学》、等发表作品100多万字。有作品先后荣获第十八届、第二十一届孙犁文学奖,《云南日报》文学奖,出版散文集4部。

图文/许文舟

编辑/杨宏毅

责编/李 蓉

审稿/安建雄

终审/杨凤云 张 进

网友评论文明上网,理性发言