【文化宾川】宾川文化面孔——施德兴

在宾川县城里的公园、广场上,经常能看到一位精神矍铄的长者,带领着上百人的中老年人排练节目。他时而指导合唱,时而调整舞蹈队形,眼中闪烁着对文化艺术不变的热忱。他就是施德兴,宾川文化战线上的老兵,一个用一生诠释“文化使者”内涵的人。

1964年6月,施德兴出生于宾川县平川温泽村,像大多数农村孩子一样,他在当地完成了小学和初中学业。16岁那年,他从宾川二中高中毕业,回到乡村务农。

1980年高中毕业后,施德兴回到乡村务农。然而,这个年轻的农民子弟心中早已种下了文化的种子。务农期间,他不仅担任过生产队计分员、保管员和代理生产队长,更在平川文化站做起了临时工,从事宣传、文艺辅导和摄影工作,拿着县文化局发的临时工工资36元,开启了他的文化工作生涯。

1981年,施德兴随平川文化站业余花灯团到楚雄州、昆明、曲靖等地宣传演出,这次经历拓宽了他的文化视野,也坚定了他走文化道路的决心。

1985年3月,施德兴迎来了他人生的第一个重要转折点:被宾川县人民医院聘请为专职宣传干事、健教员。虽然是跨界转型的临时工,但他干得有声有色。

1987年底,他参加全县卫生系统职工招录考试,在40多名参考人员中,以文化、业务“双第一”的优秀成绩脱颖而出,被录取为正式职工。

施德兴的学习脚步从未停歇。他先后毕业于中国书画函授大学国画系和云南省委党校,取得了大专学历。展示出极强的学习能力。

在县医院工作期间,施德兴的文化才华开始绽放。他不仅在1993年就加入了中国健康教育协会,成为当时较年轻的会员之一,还多次在省级工作经验交流会上分享心得。

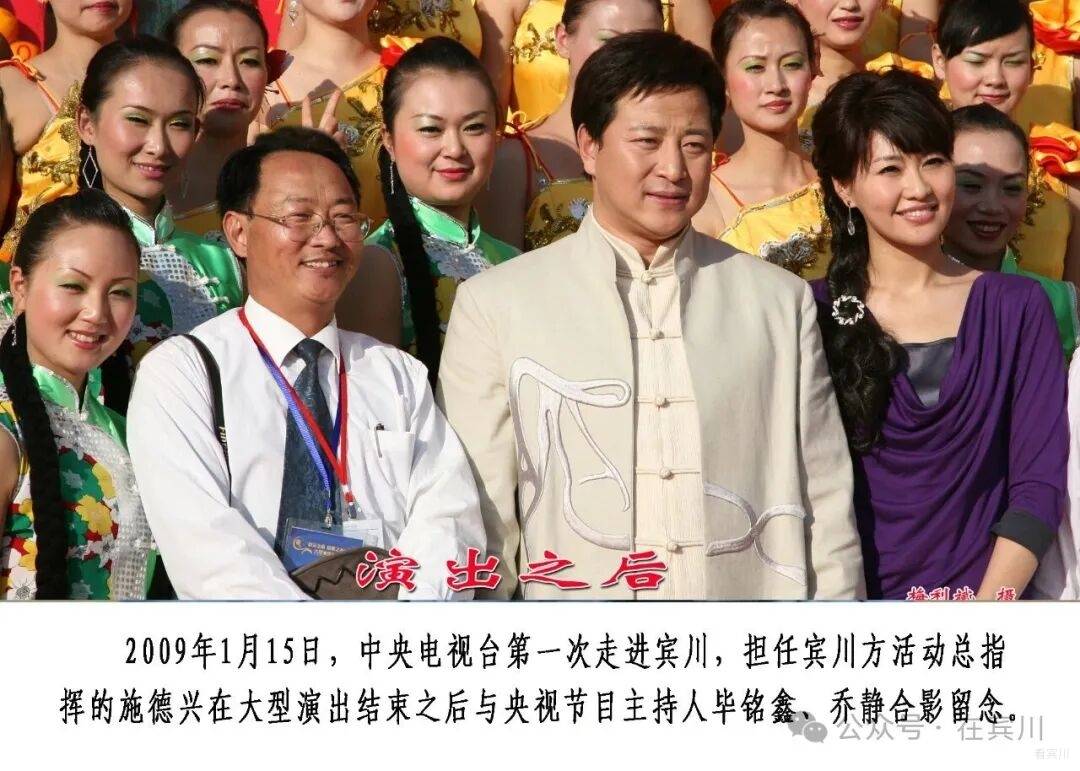

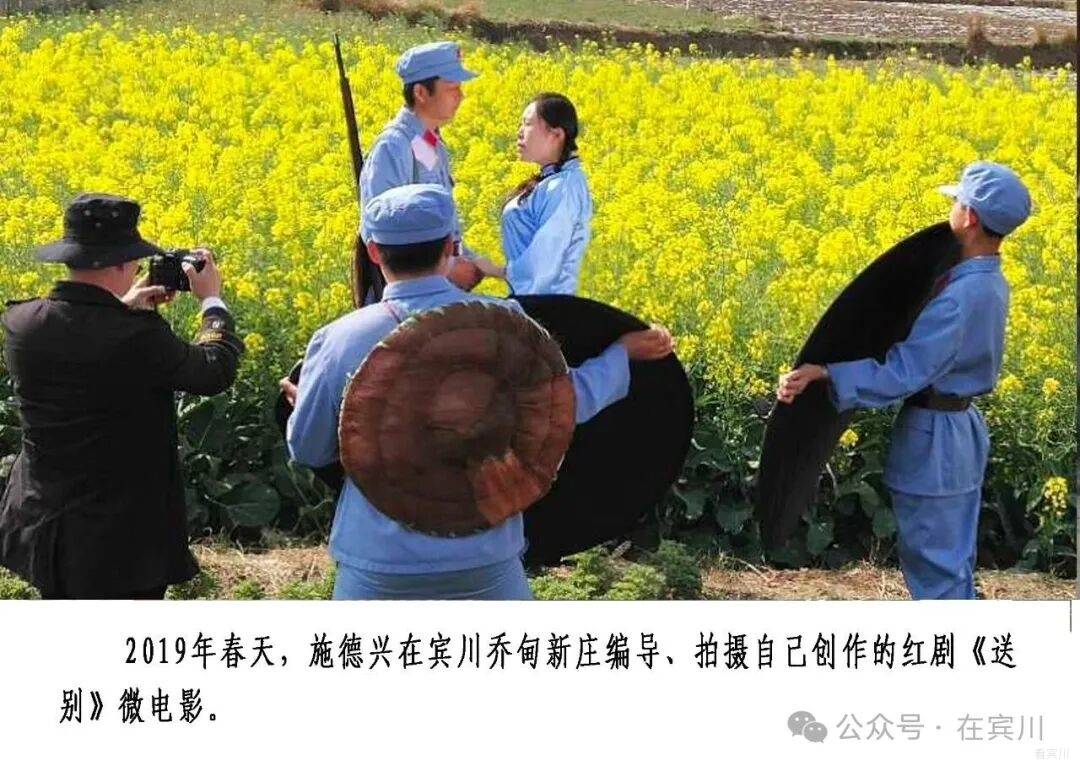

施德兴的才华表现在多个领域。他是宾川县最早加入云南省摄影家协会的省级摄影家之一。他的镜头,始终对准宾川:2002年,他的摄影作品《鸡足山日出》等5幅鸡足山组照被联合国教科文组织、中国民俗摄影协会收录进《二十世纪人类的记忆》,让宾川的自然与人文之美走向世界;2017年,他耗时无数个周末与夜晚,独自完成《红军长征过宾川》组图的导演、摄影、编辑与电脑合成。四幅作品《攻克州城》《黎明曙光》《欢庆胜利》《军民鱼水情》,既还原了历史史实,又兼具艺术感染力,填补了宾川红色文化视觉创作的空白。

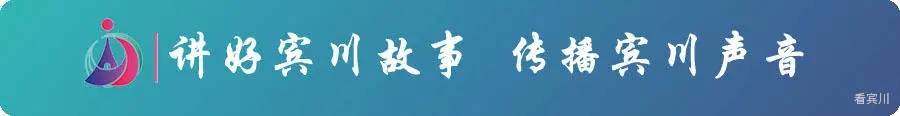

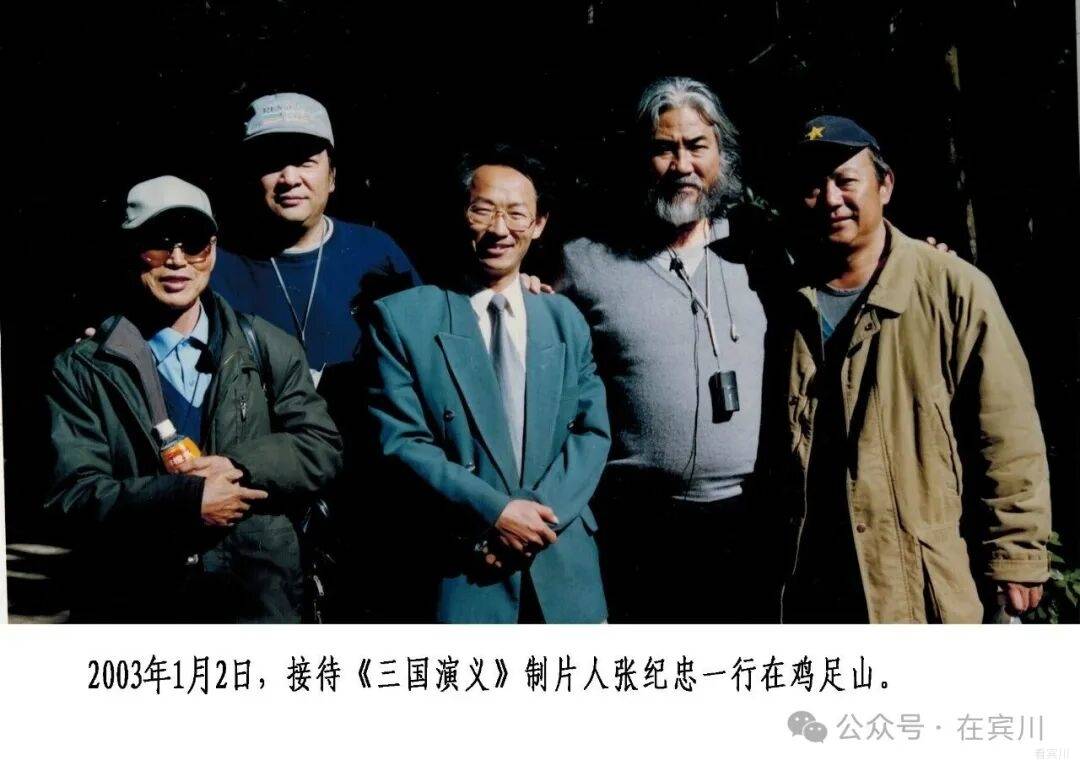

在音乐创作方面,他同样成绩斐然。2000年,他创作的歌曲《宾川是个好地方》荣获首届鸡足山歌手大赛优秀歌曲创作奖。2009年,他创作的歌曲《欢迎您到宾川来》被中央电视台选用为CCTV-7走进中国柑橘之乡宾川的主题歌,成为宾川家喻户晓的“县歌”。2020年,他创作的歌曲《忠诚》被中央宣传部采用刊登于《干部在线学习》平台。他组织、导演过宾川第一张音乐风光片《桔乡飞歌》VCD。

在文学创作方面,他同样是“开拓者”他编著的《佛教名山鸡足山》《灵岳重辉》《秀美宾川》等书籍、明信片,成为外界认识宾川的窗口,他编著的《做一个受人尊重的人》由云南民族出版社出版发行,成为宾川县第一本传递礼仪知识的工具书,填补了宾川没有人写过礼仪知识书籍的空白,曾被宾川县职业中学用作旅游服务专业教材五年,被多个单位作为员工礼仪培训教材使用。

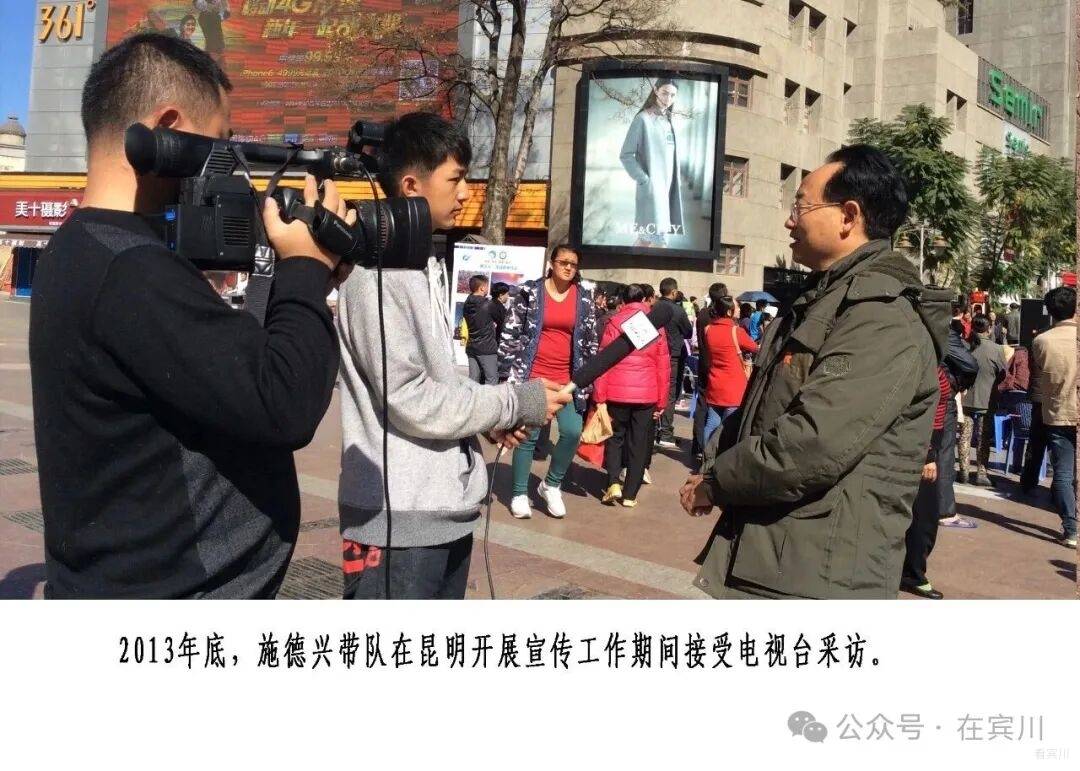

施德兴的职业生涯丰富多彩,但始终围绕文化宣传这个主线。从县医院到县委办公室,从旅游局到机关党委,再到文化体育局、广播电视局、县委宣传部。无论在哪个岗位,他都干一行爱一行,始终保持着高度的工作热情和敬业精神。他没有进过专业的艺术院校,却凭着“肯吃苦、爱钻研”的劲头,在多个领域闯出一片天,他的岗位不断变化,却始终把“传播宾川文化”当成使命。

2022年6月,施德兴光荣退休,但他与宾川文化的故事并未落幕。退休后两个月,他创办了“宾川新风艺术团”,把县城区爱好文化艺术的中老年人团结起来,唱红歌、演红戏,艺术团人数最多时近300人,成为全州最大的群众文艺团体,也成了宾川宣传红色文化的“排头兵”,他亲自组织、编导演出的《送别》《送战友》《十送红军》等节目,在社会上获得了广泛好评,每逢过年过节,艺术团还会在县城举办专场文艺晚会,让红色文化、乡土文艺走进更多人心里。

从1981年随花灯团巡演的青年,到如今仍活跃在文化一线的退休干部,施德兴从未离开“宾川文化”这个核心。四十多年来,他在《中外交流》画报、《世界政治与经济》、《中国旅游报》《云南日报》《云南航空》《大理报》等多家刊物发表大量图文作品,让宾川的美被更多人看见;他组织培训的旅游系统员工,在全州技能比赛中斩获十项奖励;他组织建设的宾川县“两馆一场”(全民健身中心、图书馆、越析广场地下停车场),成为宾川文化基础设施的重要组成,他的名字被收录进《全国共青团精英名录》《中国名人列传》《世界优秀专家人才名典》等典籍,这些荣誉,是对他深耕宾川文化的最好认可。

施德兴的人生,是一部从田间地头走向文化高地的个人奋斗史,是一个文化工作者扎根基层、服务人民的生动实践。施德兴常说,他没有进过专业学校,所有的文化技能,都是“在实践中摸索,在热爱中坚持”。正是这份“坚持”,让他从平川温泽村的普通村民,成长为宾川文化的“排头兵”。他的故事,不仅是一个人的成长史,更是宾川本土文化“从萌芽到繁茂”的缩影。他用镜头记录宾川的变迁,用音乐传递宾川的情怀,用文字留存宾川的记忆,而他自己,也成了宾川文化版图中,一张最有温度、最接地气的“文化面孔”。

作者/杨秀萍

编辑/杨宏毅

责编/李 蓉

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言