【文化宾川】宾川文化面孔——张志坚

张志坚:把科幻融入乡土的物理老师

在宾川县城里的文学圈,熟悉张志坚老师的人大多知道他以前是一位物理老师,但更多的人是通过读他的作品以为他本来就是一位科幻小说作家。从科幻小说到现实中的本土故事,张志坚用文字构建了一个个精彩纷呈的世界,成为宾川文坛里一道特别的风景。

1957年3月,张志坚出生在宾川县金牛镇一个白族家庭。1974年从宾川一中高中毕业后,他像那个年代的许多青年人一样,去了宾川县管岗海稍队当知青。这段扎根乡村的经历,为他后来的写作打下了坚实的基础。1975年底,他又进入宾川县化肥厂当工人。这些丰富的人生经历,就像埋藏在泥土里的种子,在他知天命的年龄终于发芽,破土而出,长成了文字里的“花”。

1980年3月,张志坚站上了讲台,开始了他的教学生涯,先后在蹇街完小、宾川一中、金牛镇教书。在教书之余,他坚持自我提升,于1985年至1988年间,通过函授方式在云南大学物理系技术物理专业深造。理工科的专业训练,没有磨掉他对文学的热爱,反而让他养成了严谨的思维方式和独特的观察视角。

从2000年起,他先后在鸡足山镇、金牛中心校任教,直至2017年2月退休。三十七年的教学生涯,让他深深扎根于宾川的教育沃土。

课堂上的张志坚是严谨的,他会把“浮力原理”演变成“木桶装水”这样的家常话讲给学生听,教学之余的张志坚更像一个“故事收集者”,学生们总爱围在他身边,听他讲科幻故事,也给他讲村里流传的老故事,讲爷爷奶奶们讲过的鸡足山传说。他常常会在自己的笔记本上、便签上一一记下,这样日积月累记下的只言片语、故事段落,后来都成了他笔尖下最鲜活的写作素材。

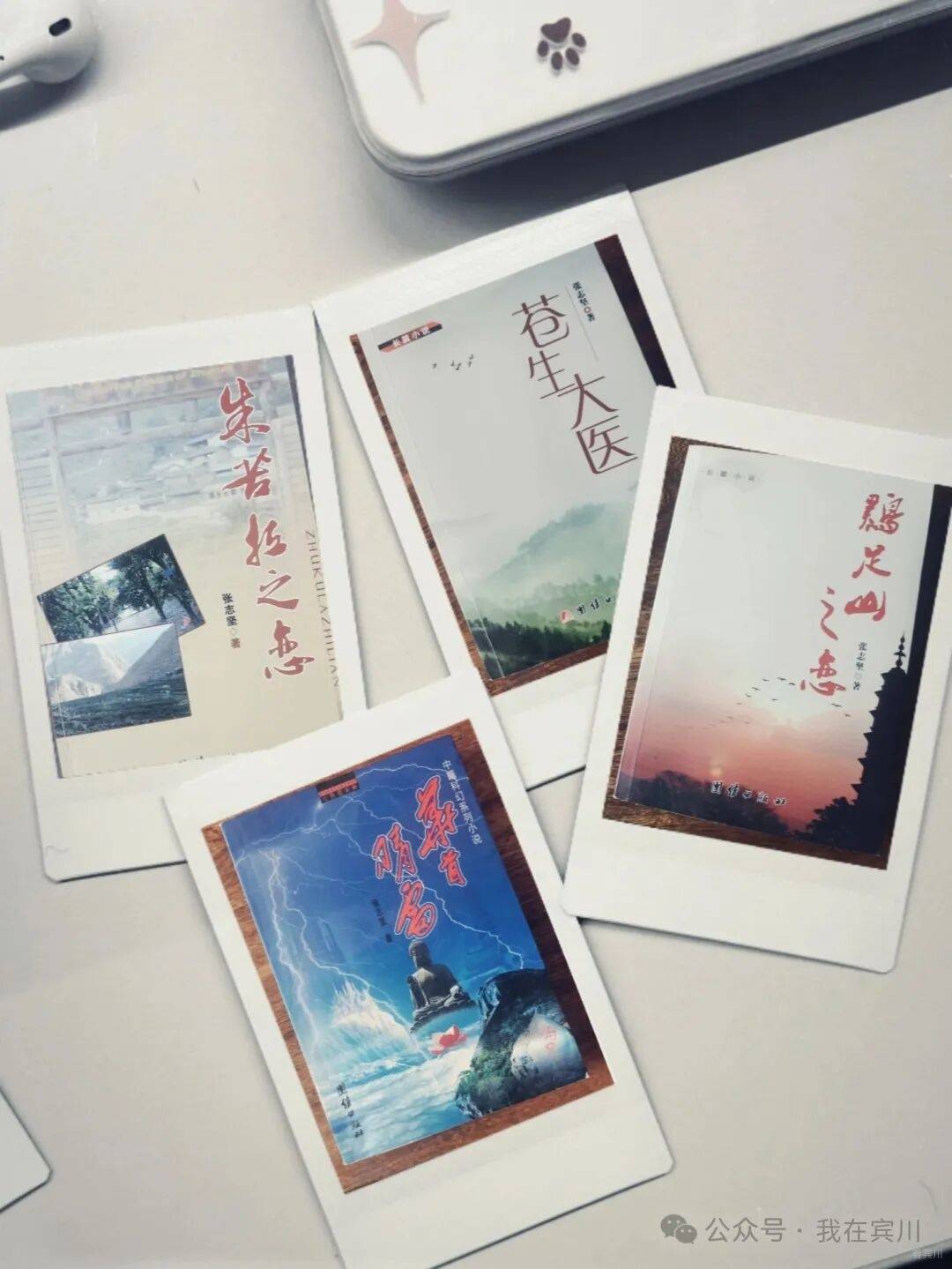

2012年,55岁的张志坚突然做了件“轰动宾川文坛的事”——出版了他的第一作品:中篇科幻小说集《华首晴雷》并一举获得了宾川县文学出版奖励。这份认可像一把钥匙,打开了他心中积蓄已久的创作激情。谁也没想到,教物理的张老师,会在知天命的年纪,写上了科幻小说。更令人称道的是,这仅仅是一个开始。

作为宾川科幻小说的代表作,《华首晴雷》这部科幻小说集由《华首门》《老岚》和《老锵》三部中篇科幻小说组成。张志坚大胆尝试将科幻元素引入宾川这片土地,通过现实主义的描绘和浪漫主义的泼墨渲染,匠心独运地将爱情生活、反恐斗争、善与恶、美与丑、真与假、人与自然的关系等多条线索交织在一起,将四面八方的人物组合在科学幻想这一中轴线上,形成扣人心弦的科幻故事。

张志坚利用自己广博的自然科学知识,驰骋于空间与时间之中,从太阳、月球、外太空、过去和未来等各个角度来观察生活、观察人类,他将科幻元素引入宾川这片土地,巧妙地将本土文化与科学幻想结合,把宾川的地标:鸡足山华首门融入科幻叙事,全书故事紧张离奇,色彩瑰丽,描绘了科技的巨大威力与贡献。也展现出了张志坚的独特才华。

在此之后的5年间,他迎来了创作的井喷期,接连推出了三部长篇小说,每一部都扎根于宾川这片热土上的人和事,都凝聚着他对家乡的深情厚谊。

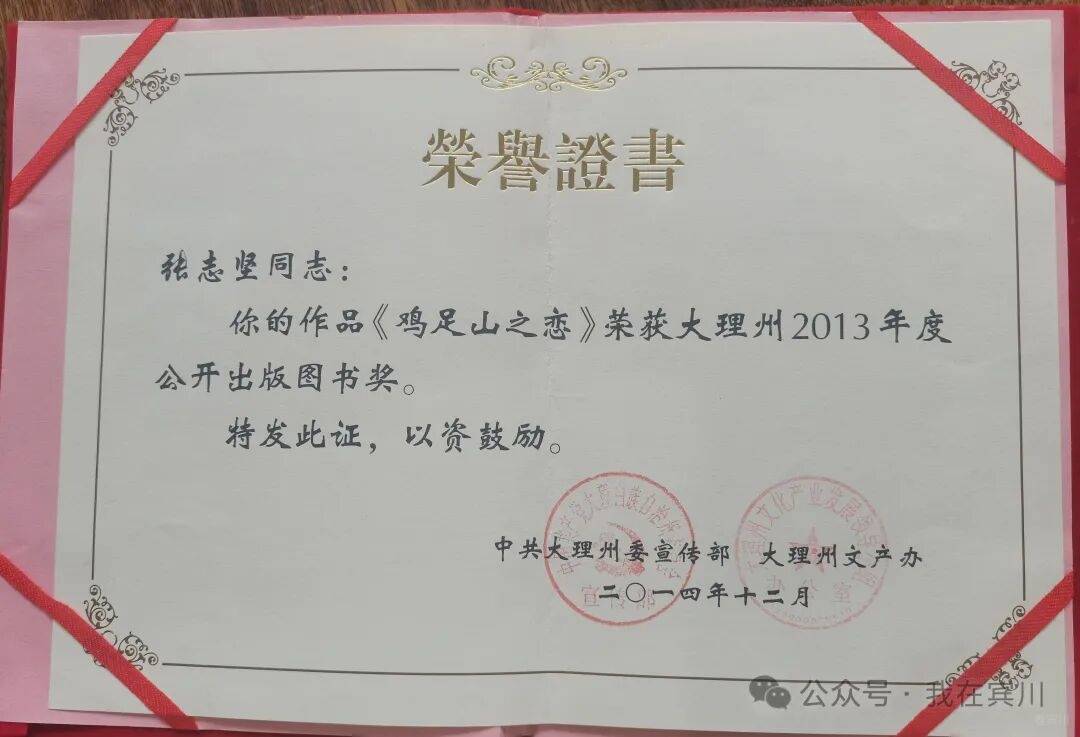

2013年,他的长篇小说《鸡足山之恋》出版,获得了大理州文联出版奖励,这部文集的出版,标志着他的创作风格从科幻向现实主义的转变。随后,他创作了以在宾川偏远山区朱苦拉从教30余年的教师郑淑莲为原型的《朱苦拉之恋》,这部作品再次获得宾川县文学出版奖励。

2017年12月,张志坚出版了以宾川名中医李伯藩为原型的《苍生大医》,完成了他对宾川文化人物的深情书写。

从科幻小说的浩瀚星空到现实题材的人物描写,张志坚的笔触始终围绕着一条清晰的主线,那就是对宾川这片土地的热爱与责任感。他在知天命之年写就的四部作品,是宾川文化的一张张鲜活名片,记录着生活在这片热土上的人物故事,传承着宾川的精神文脉。

在他的小说中,宾川的自然风光、历史传说、民俗风情、人文精神得到了生动展现。他用自己的方式,为家乡的文化建设添砖加瓦,为宾川的文化自信贡献力量。

退休后的张志坚,依然保持着创作热情,活跃在宾川文坛上,用他的笔续写着小县城里的烟火故事。他说:“我是个土生土长的宾川人,我见过的、听过的,都是跟我们宾川有关的故事,不写下来,可惜了,宾川有着讲不完的好故事,不管有没有人看,我都会一直坚持写下去。”在这位文化守望者身上,我们看到了他对故乡最深沉的爱,也看到了宾川文化生生不息的传承。

张志坚老师的写作经历告诉我们每一个有着文学梦想的人:做事从来不怕晚,就怕光想不做,开始了才能看到希望,只要心里有热爱,哪怕再平凡的日子,也能写出不一样的精彩,小县城里的故事,也值得被我们好好记录。

在这个盛行快餐文化的时代,张志坚的文学坚守显得格外珍贵。他就像一位文化的守望者,用自己的方式守护着宾川的精神家园,也为我们这个时代留下了一份温暖又真实的宾川记忆。

作者/杨秀萍

编辑/杨宏毅 杨秀萍

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言