【文化宾川】宾川文化面孔——李荣周

李荣周:一半账本较真,一半笔墨抒情

在宾川的文化版图上,有人用脚步踏遍街巷,有人用镜头定格风景,还有这样一位“跨界文人”:42年的职业生涯里,他是账本前严谨细致的“把关人”;纸笔相伴的岁月中,他是家乡故事的“记录者”。他叫李荣周,1962年9月出生,1981年7月踏上工作岗位,2023年10月从宾川县审计局退休的审计人,也是小城宾川一位令人敬佩的文化守护者。

李荣周42年的职业生涯里,他先后从事过教师、纪委干部、审计干部等岗位上的工作。一半是工作上的严谨较真,一半是稿纸上的细腻抒情。他以“审计人”的严谨与“写作者”的深情,把宾川的山、水、人、事,都写进了200多篇作品里,成了家乡文化最忠实的“记录者”。对李荣周而言,“审计”与“写作”从不是割裂的两端,而是相互滋养的养分。他常说:“审计是守好家乡的‘账’,写作是记好家乡的‘情’”。

作为审计人,他习惯用理性视角观察社会,这份职业带来的严谨,让他的文字兼具理性与温暖,他在《中国纪检监察报》《中国审计报》《中国审计》等国家级专业媒体上,写审计故事、谈廉政思考,字里行间满是职业担当;也在《云南日报》《大理文化》《大理日报》这些贴近家乡的媒体中,记录下鸡足山的月色、朱苦拉的咖啡林、家门口的三眼井,街巷里的老故事,让宾川的模样通过文字变得鲜活可触。

42年的职业生涯里,他白天与报表、数据打交道,夜晚便在灯下铺开稿纸,将对职业的敬畏、对家乡的热爱,一笔一画落进文字里。这份“双向坚守”,让他的作品既有专业深度,又满含乡土温度。

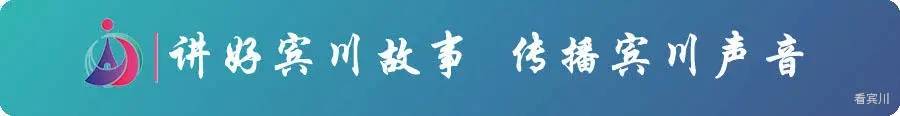

翻开李荣周的创作清单,更像翻开一本“宾川文化小册子”200多篇作品跨越散文、论文、通讯、评论等多种体裁,覆盖廉政、审计、民俗、山水等诸多领域,每一篇都是他对家乡的深情告白。而35个各级奖项,便是这份告白最有力的见证。

在这些奖项里,有2项获得国家级认可、7项获得省级肯定、10项州级荣誉、16项县级表彰,其中最让宾川人熟知的,莫过于2017年8月的那篇《鸡足山赏月》。彼时,新华网股份有限公司与中共大理州委宣传部联合主办“千字美文抒写千年大理——风花雪月·乡愁大理”大型网络征文,李荣周笔下的鸡足山月色,既有“山月随人归”的意境,又有“此月是乡月”的乡愁,最终斩获三等奖。这篇文章,让更多人透过文字看见宾川的浪漫,也让鸡足山的月亮成为宾川的一张“文化名片”。

如果说奖项是对文字的认可,那么作品入选典籍,就是给宾川文化“存档”。从2003年到2021年,近20年间,李荣周的文字一次次被权威出版物收录,成为宾川文化传承的文化记忆。

2003年,他的专题片解说词《鸡足宝顶》入选作家出版社出版的《寄情阡陌》,让鸡足山的巍峨与灵秀,通过书籍走向更广阔的天地;2013年是他的“丰收年”——《与〈宾川时讯〉风雨同舟二十年》藏进《时讯春秋》,《我家打了三眼井》《父亲母亲》收进《耕耘宾川》,《我与图书馆的前世今生》入选《书香有痕》,三篇作品分别记录了宾川媒体的成长、家庭与书香,满是贴近生活的烟火气;2015年,《神奇的鸡足山无影塔》《天柱佛光》将宾川的文物传说写进《宾川情愫》,《永远的赵卡拉》又把乡村故事收录进《故事钟英》;2019年,《那一片古咖啡姊妹林》入选《朱苦拉的遇见》;2021年,《我的几个审计小故事》入选云南省审计厅“建党100周年征文优秀文集”,让职业记忆与时代浪潮相融合。

这些文字,早已不是简单的文章,而是宾川的“时光记忆”,藏着家乡的过去、现在,也连着未来。在宾川的文化记忆里刻下了清晰的印记。

李荣周的文化坚守,不止于个人写作,他还把对家乡的热爱,延伸到本土文化的整理与传承中。他曾参与多部宾川重要文化典籍的撰稿与编辑,用行动为家乡文化建设“添砖加瓦”。

他曾参与由云南人民出版社出版的《文化大理·宾川》卷的撰稿,让宾川文化在“文化大理”的版图中拥有了清晰坐标;他参与人民教育出版社出版的《宾川丛书·文学篇》《宾川丛书·文物古迹篇》的撰稿与编辑,从文学作品到文物故事,逐一梳理、细心校对宾川的文化脉络;他还为《宾川丛书·民俗篇》执笔,将宾川的节庆、习俗转化为可阅读、可传承的文字,让本土文化的根脉扎得更深、传得更远。

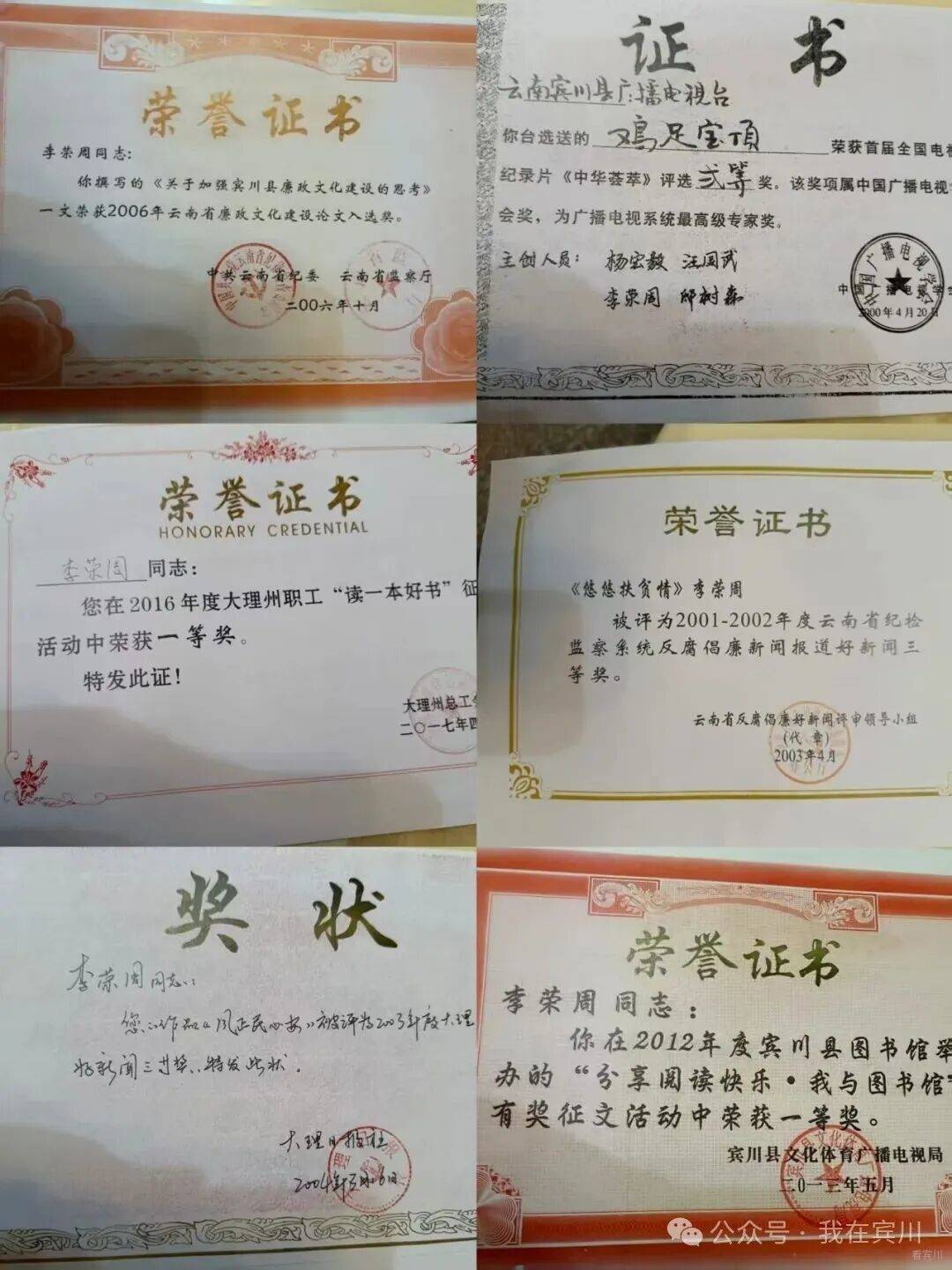

如今,退休后的李荣周仍笔耕不辍。对他而言,写作不是职业,而是习惯,是他记录家乡的方式。他就像宾川文化土壤里的一棵老树枝,根系深扎本土,枝叶向阳生长,用文字记录着家乡的每一个细微的变化,也用热爱滋养着宾川的文化肌理。

作者/杨秀萍

编辑/杨宏毅 杨秀萍

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言