【文化宾川】宾川文化面孔——周元川

周元川:一半药香浸峡谷,一半文墨写家乡

在云南宾川,有这样一位老人,熟悉他的人都知道他有“两样本事”:一双手能辨识千百种中草药,一支笔能写出家族百年的烟火沧桑,他就是被称为高黎贡山“药使”的周元川,一位将毕生精力奉献给民族医药的研究者,一位用文字记录历史的写作者。

1943年生在宾川溪河村的周元川,自幼便对田埂边的各种野草格外上心,对中草药有着超出常人的兴趣。1961年从东川冶金工校没等毕业就回了家,凭着一股钻劲自学中医药知识,1979年通过云南省中药师资格考试,进入宾川炼洞卫生院工作。1985年,他抓住云南省怒江州全国药学人才引进专项招聘的机遇,报着献身边疆的心思报了名,过五关斩六将被选上了,从此便与怒江的山山水水结下了不解之缘。

彼时的怒江,民间虽有“一屁股坐下去就压倒三棵草药”的说法,却从来没有人系统的梳理统计过,好多老药方就跟着老人的记忆慢慢失传了。周元川到怒江州药检所工作后,立刻投身于全州中草药资源普查工作中。他深知,这些散落在民间的医药知识,如不及时记录整理,很可能就会在时代的浪潮里湮灭。

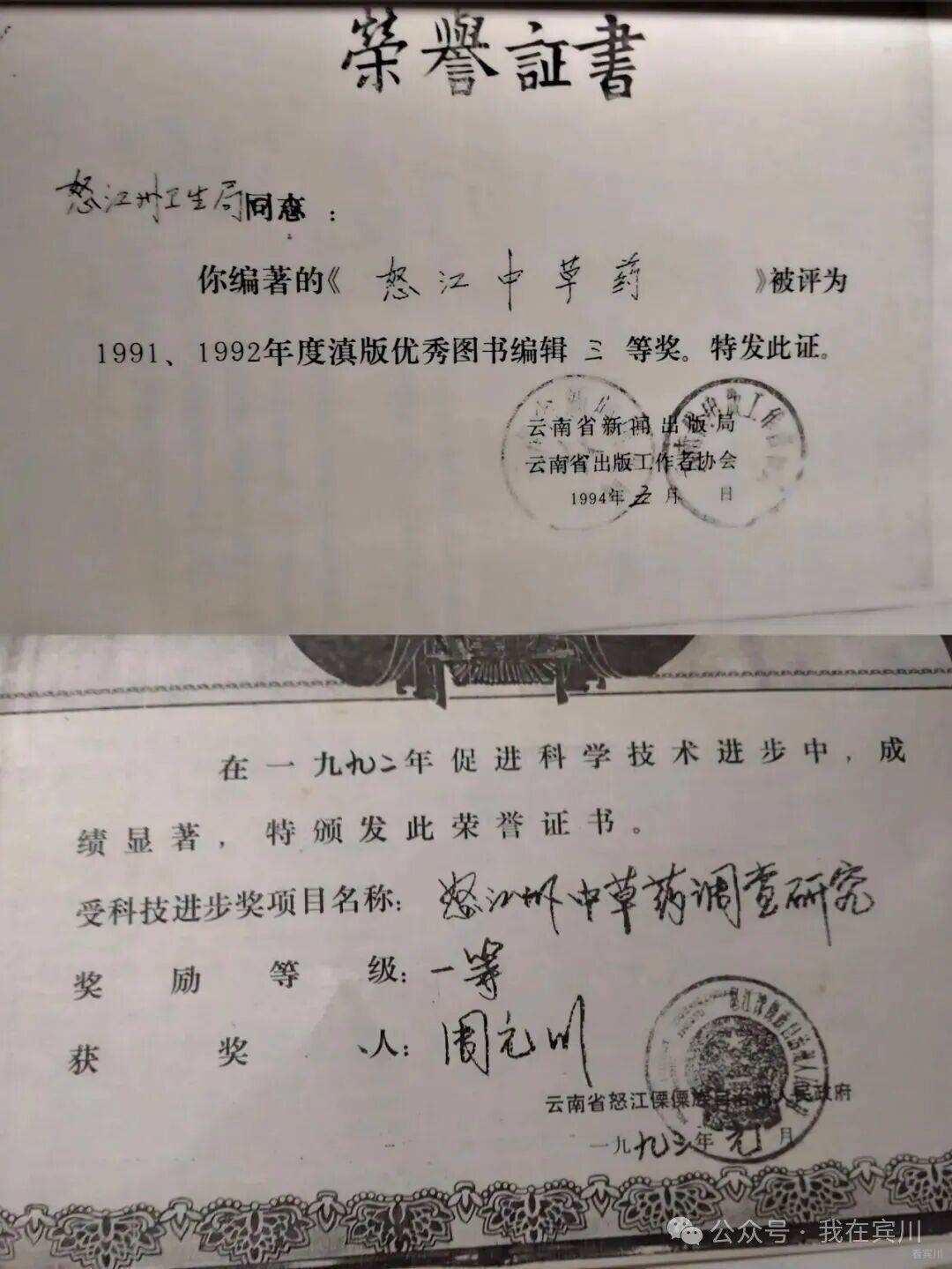

之后的七年,他带领团队一头扎进高黎贡山、碧罗雪山这些“生命禁区”,把14703平方公里的土地踏了个遍,暴雨夜躲泥石流,采红景天时跌落深涧,好几次抱着标本夹从石头缝里爬出来,手上划得全是口子,他也只是拍掉泥土继续走。就这么着,他们采集了1701号标本,建立了涵盖3000多份药用植物标本的科研数据库。1991年,《怒江中草药》出版,成为怒江州首部系统记载中草药资源的权威典籍,不光获得了中国西南西北地区优秀科技图书二等奖,还评上了怒江州科技进步一等奖。

周元川的学术视野远不止于地域性研究。他主持《怒江流域民族医药》项目时,首次系统梳理傈僳族、怒族等少数民族的传统医药知识,把正在失传的老药方挨个收集、整理、记录,用行动诠释了“一屁股坐倒三棵药”的怒江生态与民族智慧的共生关系。

他曾以香港中文大学访问学者身份参与国际合作项目,期间提交的《三江并流区民族用药习惯差异性分析》被收录于国际民族生物学大会论文集;这份研究系统地比较了不同民族在利用相同药材时的独特方法和理念,为民族医药研究开辟了新视角。

担任云南省中药材标准审编委员期间,他参与制定《云南省中药饮片炮制规范》、《云南省医疗机构制剂标准》等文件的专家评审工作。他的专业知识与实践经验,为这些重要文件的制定提供了有力支持,为边疆药材标准化注入了学术力量。

在抢救性收集整理中草药编著药书之外,周元川始终保持着对文学的赤诚热爱。年轻时爱写文章,常在报刊杂志上发表作品,与白桦、公刘等作家交往甚密,就连当时被打成“右派”下放到宾居农场劳动改造的著名作家彭荆风,他也曾多次偷偷跑去探访,并结下深厚的友谊。

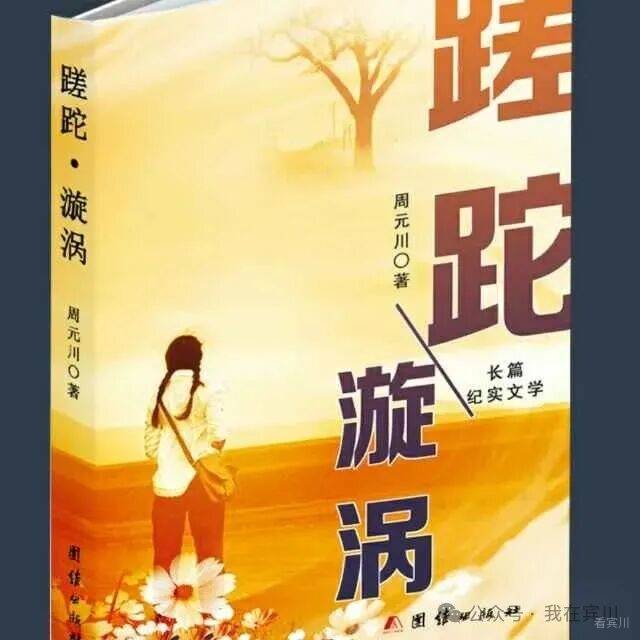

后来他耗时十余年,完成了纪实文学《蹉跎-漩涡》的写作,并公开出版。这部纪实文学以宾川溪河周氏从四川攀枝花迁徙至滇西的百年历程为主线,穿插土匪横行、饥荒年代、文革动荡等历史切片,用“家族记忆”记录中国乡土社会的变迁。书中对祖父周洪有“走夷方”的商旅传奇、母亲在饥荒中典当家产供他读书的细节,写的活灵活现,被评论家誉为“滇西移民史诗的微观镜像”。

通过这部作品,周元川完成了对家族历史的打捞与重构。这种对历史的记录,与他对民族医药的抢救性保护,本质上是一脉相承的—都是对即将消逝的记忆的挽留,对文化根脉的守护。有人说写作和他搞药检不搭界,他说:都一样,都是把快被遗忘的东西捡回来,守着根上的文化。

在许多人的认知里,退休即是职业生涯的终点。但对周元川而言,它却是新征程的起点。2005年退休后,他创办了怒江州民族医药研究所并担任所长,继续致力于民族医药的传承与发展。

研究所里,他领着团队收集民间文献、记录口传秘方,还带了一帮年轻徒弟上山认药,回所里做研究。周元川深知,随着现代社会的发展,许多传统的民族医药知识正面临失传的危险。他希望通过研究所这个平台,系统地抢救、整理和保护这些珍贵的文化遗产。

在他的主持下,研究所不仅收集了大量散落在民间的医药文献和口传知识,还培养了一批年轻的民族医药研究人员。这种薪火相传的坚守,正是周元川对民族医药最深沉的告白。

从宾川的田埂到怒江的雪山,从云南的药检所到国际学术会议,周元川的足迹越走越远,但他始终没有忘记自己作为“宾川儿子”的文化使命。他和孙女创办了一个公众号,叫“爷爷和孙女”专门记录宾川故事、民间人物、中草药知识,把他的毕生所学记录在公众号里。

他的代表作《怒江流域民族医药》《怒江中草药》,这两本书,是学术著作,记着几百种草药的用法,更藏着他对第二故乡的情分。

在这些著作中,周元川系统地整理了怒江流域各民族的传统医药知识,记录了数百种草药的特性和用法。这些文字,成为连接过去与未来的桥梁,让传统的民族医药智慧能够在现代社会中继续发光发热。

从周元川的身上,我们看到了一个医疗工作者的执着,一个科研工作者的严谨,一个写作者的细腻。这些身份汇聚在一起,构成了周元川丰富而独特的文化面孔。

如今,已届耄耋之年的周元川,依然在以自己的方式记录历史、传承文化。他以老中医的严谨、作家的温情,守护着那些正在消逝的文化记忆,为我们这个快速变化的时代,保留了一份可贵的坚守。他的故事,也将如那些被记录的中草药一般,在宾川的文化记忆里,留下不可磨灭的印记。

作者/杨秀萍

编辑/杨宏毅 杨秀萍

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言