【宾川时讯•文化周刊】校园记忆

晚上,从浴室回来的我站在洗手池边洗着衣服,湿漉漉的头发紧贴着我的脖颈垂下,被打湿的睡衣黏在后背上,不太舒服。隔着阳台和卫生间,我听到楼下熙熙攘攘的。约莫是明天一早有什么活动需要提前准备吧,我心想。宿舍楼后方名为“升华广场”的一小块空地是学校各个社团和部门开展小型活动的首选场地,犹记得大一社团招新的那天,狮虎协会在楼下乒乒哐哐地敲了一天的鼓,成功吸纳到了两位来自我们宿舍的新成员。

冲洗干净手上残留的泡沫,我端起小盆拿上晾衣杆走到阳台上。楼下一片影影绰绰的光亮,几个人蹲在地上,用蜡烛摆出爱心的形状。四周围了好些人,一束鲜花被小心地簇拥着,静静等待着故事女主角的到来。我站在阳台上悄悄观望了一会,宿舍在二楼,我几乎能看清每一个人脸上的笑容。

合上阳台的玻璃门,我在书桌前坐下,插上耳机开始工作。不一会,音乐声夹杂着越来越嘈杂的喧闹传入我的耳朵,随后又变成整齐划一且洪亮的“亲一个”和众人心满意足的嬉笑。“唰啦”一声,隔壁宿舍的阳台门被推开,几个人冲到阳台上张望起来。

这场不算宏大但结局美满的罗曼蒂克很快就收场了。人群带着还未烧尽的蜡烛离开,仿佛什么都没有发生过一样。这样的事情在大学校园里并不少见,但放在校园外却不算多见。我听着楼下的说笑声渐渐远去,感觉自己也参与了这场小型的青春盛会,“年轻”两个字在某一瞬间化成了看得见听得见的有声电影,异乎寻常的真实可感。

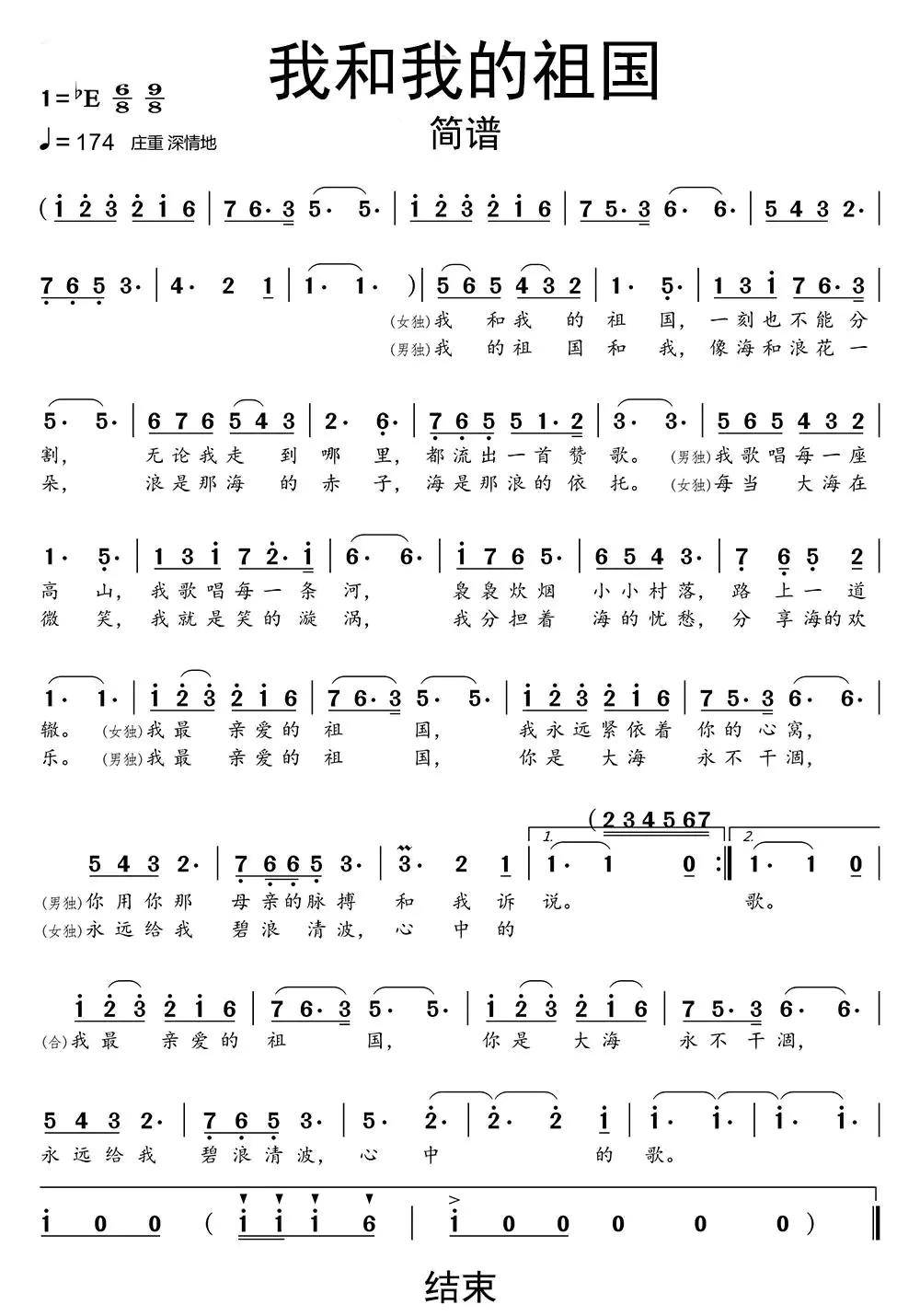

去年国庆节那天的零点,我在宿舍里突然听见外面有女生在唱《我和我的祖国》。平心而论,她的歌喉并不算婉转,却十分动人,让我想起朱自清先生在《荷塘月色》中用“远处高楼上渺茫的歌声”来形容微风送来的缕缕荷香。包括我在内的很多人被歌声吸引涌到阳台上,正值深夜的宿舍区一下子热闹起来。越来越多的人加入了这场自发的合唱,歌声越发悠扬。我拿出手机录音,想要永远地记录下这一刻。歌曲并不长,很快便结束了,可大家都意犹未尽,于是又一起唱起了国歌。我在许多场合听过许多形式的合唱,但从没有哪一次能如此触动我的心弦。我湿着眼眶回到宿舍,打开手机想要回味一下刚才的那一份感动,却发现只录到了一些“沙沙”的杂音,偶尔有一两句模模糊糊的歌声,也早没有了那种身在其中被强烈的感情裹挟的意味。我默默地删掉了那条录音,心中却并不觉得遗憾。或许这样的经历本就是独一无二且只可意会不可言传的,若能被轻易复制,便也不足为奇了。

很多时候,相比起亲历者,我觉得自己更像是青春校园生活的旁观者。去马院自习的时候从二食堂门口经过,常听得阵阵琴声袅袅隔着门帘传来。热闹的时候,二食堂前坪还会有人在弹吉他、练舞,大家互不干扰,彼此欣赏。我向来是个没什么才艺的人,背着书包抱着电脑从他们身边经过,却也难免心头一动。忆起上高中的时候,学校的一位语文老师常带着几个学生在教学楼下打太极。闹与静,是我不同时不同地的校园生活里共同的美好回忆。大一第一学期的时候我还没买车,每天坐着公交车摇摇晃晃穿梭于南校和新校之间,透过车窗远远瞥见国金中心的影子,偶尔天气好的时候,可以看清上面“IFS”三个字母。从前上高三的时候似乎也是这样,每个周一下午跨越大半个市区去补课,坐在出租车里仰望着建设路的人来人往,觉得这近在眼前的一切都与自己无关。我想我是真的热爱校园生活,热爱它的纯粹与平和。

长沙前些日子的天气不太好,在经历了一夜的雨疏风骤之后,校园里的银杏树齐刷刷都秃了头,我笑着跟同学说,它们好像经历了一场高考。校区是几年前新建的,种植的银杏树远没有我从前在家乡见到的那么高大。我很喜欢银杏果实成熟的味道,不是因为特别,只是因为这个味道贯穿了我从高中到大学的校园生活。回忆这种抽象的东西总要依托一些具象的实体才更不容易被忘记。

睡前,我发了一条朋友圈,说今天宿舍楼下有人表白,年轻真好。朋友回复我说,怎么说得你好像很老一样。可是或许,我作为旁观者感受到的一切,正是我此时此刻的心境呢?

作者/罗霄华

编辑/杨宏毅

配图/杨宏毅(部分来自网络)

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言