【霞客行宾川】(25) 徐霞客与鸡足山植物

【原文】余因排帘入嵌壁中,外望兰宗诸人,如隔雾牵绡,其前树影花枝,俱飞魂濯魄,极罨映之妙。崖之西畔,有绿苔上翳,若绚彩铺绒,翠色欲滴......崖旁山木合沓,琼枝瑶干,连幄成阴,杂花成彩。兰宗指一木曰:“此扁树,曾他见乎?”盖古木一株,自根横卧丈余,始直耸而起,横卧处不圆而扁,若侧石偃路旁。高三尺,而厚不及尺,余初疑以为石也,至是循视其端,乃信以为树。盖石借草为色,木借石为形,皆非故质矣。

【原文】人悉檀寺,与弘辨诸上人相见,若并州故乡焉。前同莘野乃翁由寺入狮林,寺前杏花初放,各折一枝携之上;既下,则寺前桃亦缤纷,前之杏色愈浅而繁,后之桃靥更新而艳,五日之间,芳菲乃尔。睹春色之来天地,益感浮云之变古今也。

【原文】上午,赴复吾招,出茶果,皆异品。有本山参,以蜜炙为脯,又有孩儿参,颇具人形,皆山中产。又有桂子,又有海棠子,皆所未见者。大抵迤西果品,吾地所有者皆有,惟栗差小,而枣无肉。松子、胡桃、花椒,皆其所出,惟龙眼、荔枝市中亦无。菌之类,鸡葼之外,有白生香蕈。白生生于木,如半蕈形,不圆而薄,脆而不坚。黔中谓之八担柴,味不及此。此间石蜜最佳,白若凝脂,视之有肥腻之色,而一种香气甚异。因过安仁斋中观兰。兰品最多,有所谓雪兰、花白玉兰花绿最上,虎头兰最大,红舌、白舌以心中一点,如舌外吐也。最易开,其叶皆阔寸五分,长二尺而柔,花一穗有二十余朵,长二尺五者,花朵大二三寸,瓣阔共五六分,此家兰也。其野生者,一穗一花,与吾地无异,而叶更细,香亦清远。其地亦重牡丹,悉檀无山茶而多牡丹,元宵前,蕊已大如鸡卵矣。

【原文】十九日饭后......由寺右盘一嘴,东觑一庵,桃花嫣然,松影历乱,趋之,即积行庵也。

【原文】八月二十日平明,饭而行……先是余从途中,见牧童手持一鸡葼,甚巨而鲜洁,时鸡葼已过时,盖最后者独出而大也。余市之,至是瀹汤为饭,甚适。

【原文】八月二十七日霁,乃散步藏经阁,观丁香花。其花娇艳,在秋海棠、西府海棠之间,滇中甚多,而鸡山为盛。

【原文】过西竺寺前,上圆通庵,观“灯笼花树”。其树叶细如豆瓣,根大如匏瓠,花开大如山茱萸,中红而尖,蒂俱绿,似灯垂垂。余从永昌刘馆见其树,末见其花也。此庵为妙行旧居,留瀹茗乃去。

——《徐霞客游记》

鸡足山 李文海/摄

《徐霞客游记》之鸡足山植物

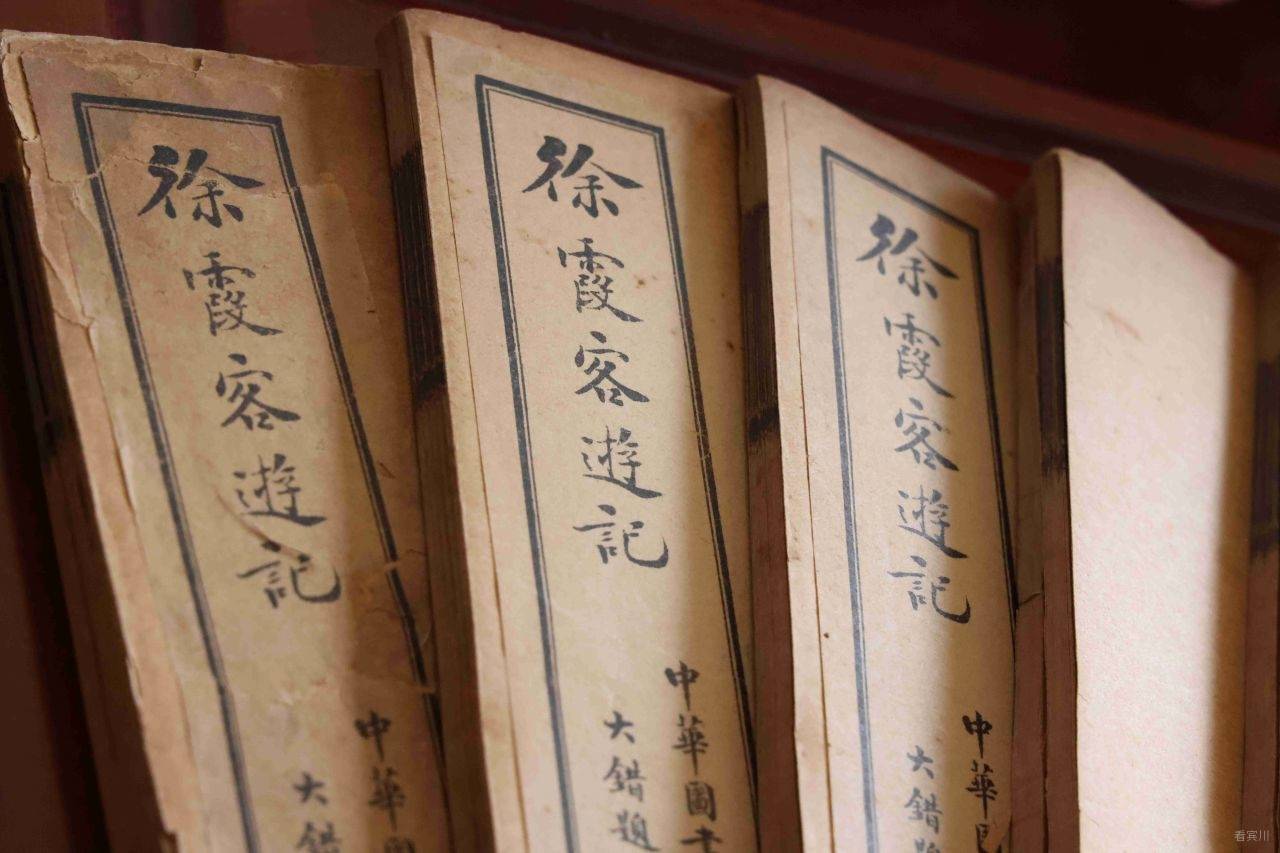

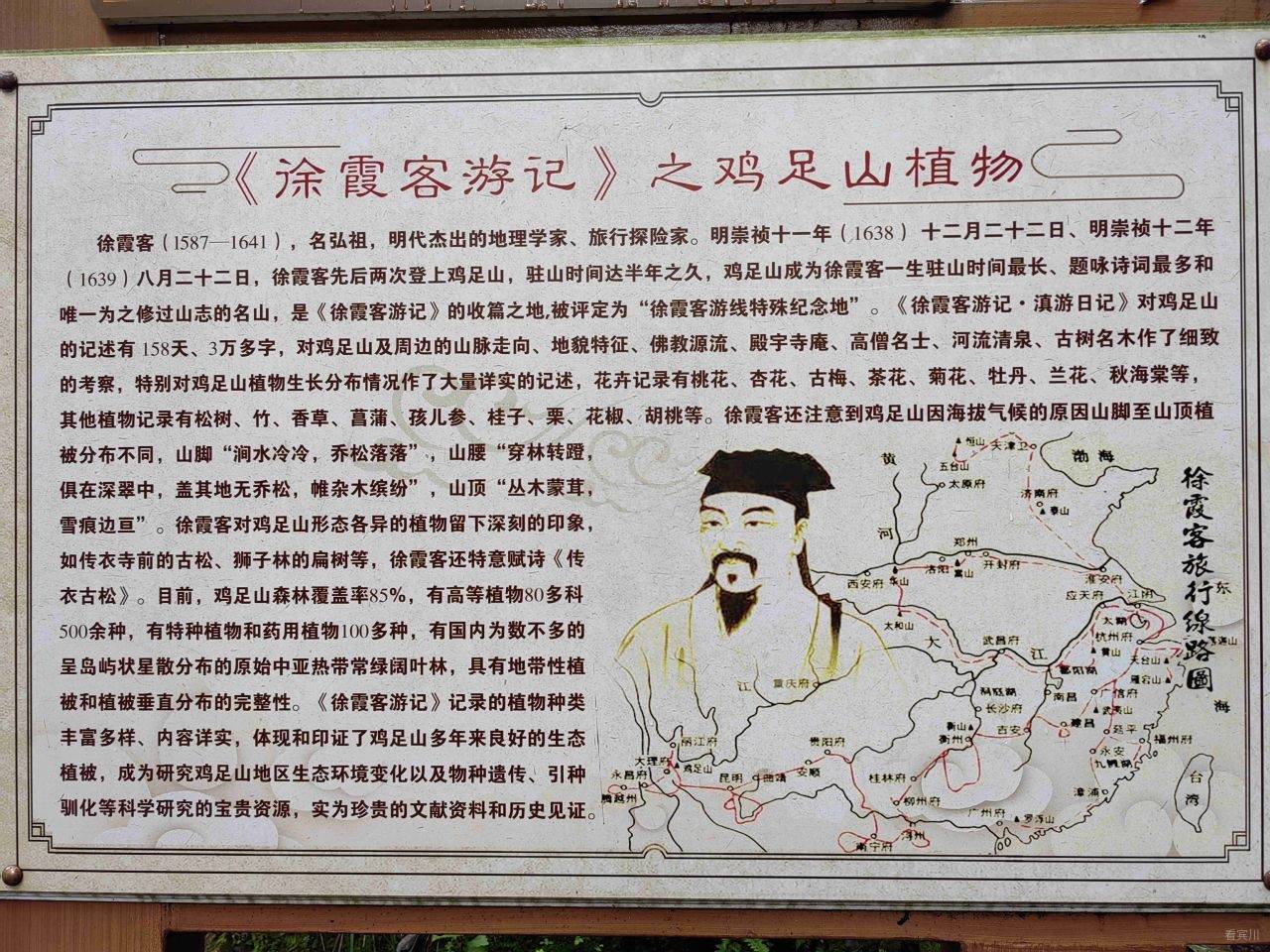

明崇祯十一年(1638)十二月二十二日、明崇祯十二年(1639)八月二十二日,明代杰出的地理学家、旅行探险家徐霞客先后两次登上鸡足山,驻山时间达半年之久,鸡足山成为徐霞客一生驻山时间最长、题咏诗词最多和唯一为之修过山志的名山,是《徐霞客游记》的收篇之地,被评定为“徐霞客游线特殊纪念地”。《徐霞客游记·滇游日记》对鸡足山的记述有158天、3万多字,对鸡足山及周边的山脉走向、地貌特征、河流清泉、古树名木作了细致的考察,特别对鸡足山植物生长分布情况作了大量详实的记述,其中:花卉记录有桃花、杏花、古梅、茶花、菊花、牡丹、兰花、秋海棠等,其他植物记录有松树、竹、香蕈、菖蒲、孩儿参、桂子、栗、花椒、胡桃等。

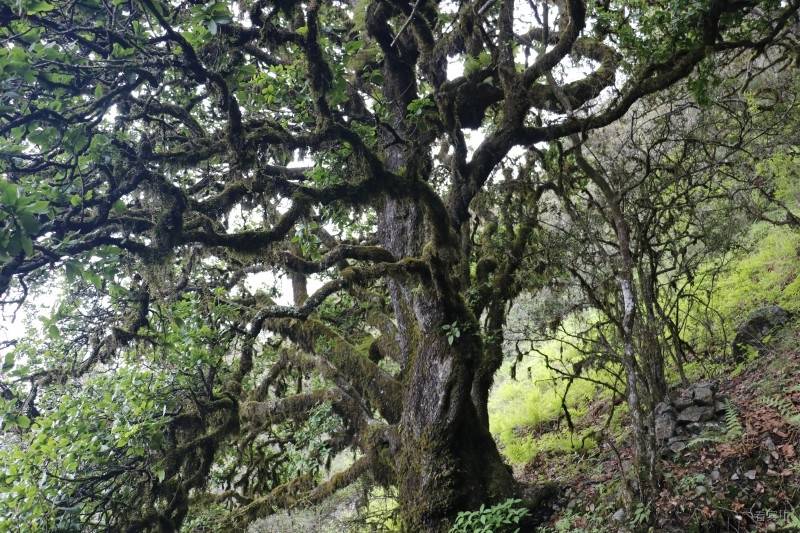

徐霞客还注意到鸡足山因海拔气候的原因山脚至山顶植被分布不同,山脚“涧水冷冷,乔松落落”,山腰“穿林转蹬,俱在深翠中,盖其地无乔松,帷杂木缤纷”,山顶“丛木蒙茸,雪痕边亘”。徐霞客对鸡足山形态各异的植物留下深刻的印象,如传衣寺前的古松、狮子林的扁树等,他还特意赋诗《传衣古松》。

《徐霞客游记》记录的植物种类丰富多样、内容详实,体现和印证了鸡足山多年来良好的生态植被,成为研究鸡足山地区生态环境变化以及物种遗传、引种驯化等科学研究的宝贵资源,实为珍贵的文献资料和历史见证。

明崇祯十二年(1639)正月初三日,住宿于莘野楼的徐霞客吃过早饭,应兰宗师相邀考察游览,路经珠帘翠壁下,对珠帘翠壁之水和植物作了精彩描写:“高数十丈,其下嵌壁而入,水自崖外飞悬,垂空洒壁,历乱纵横,皆如明珠贯索。余因排帘入嵌壁中,外望兰宗诸人,如隔雾牵绡,其前树影花枝,俱飞魂濯魄,极罨映之妙。崖之西畔,有绿苔上翳,若绚彩铺绒,翠色欲滴,此又化工之点染,非石非岚,另成幻相者也。崖旁山木合沓,琼枝瑶干,连幄成阴,杂花成彩。”在狮子林,兰宗师给徐霞客介绍扁树,徐霞客仔细观察并详细记录:“盖古木一株,自根横卧丈余,始直耸而起,横卧处不圆而扁,若侧石偃路旁。高三尺,而厚不及尺,余初疑以为石也,至是循视其端,乃信以为树。盖石借草为色,木借石为形,皆非故质矣。”

下午,在念诚庐吃过饭后,徐霞客告别兰宗师返回悉檀寺,与弘辨诸上人相见,看到了初放的杏花、桃花,仅五天不见,已经绽放艳丽,不禁感慨:“寺前杏花初放,各折一枝携之上;既下,则寺前桃亦缤纷,前之杏色愈浅而繁,后之桃靥更新而艳,五日之间,芳菲乃尔。睹春色之来天地,益感浮云之变古今也。”

正月十一日,在悉檀寺,徐霞客对山中的各种植物果实和果脯作了品尝、记录和描写:“上午,赴复吾招,出茶果,皆异品。有本山参,以蜜炙为脯,又有孩儿参,颇具人形,皆山中产。又有桂子,又有海棠子,皆所未见者。大抵迤西果品,吾地所有者皆有,惟栗差小,而枣无肉。松子、胡桃、花椒,皆其所出,惟龙眼、荔枝市中亦无。”

同时,对鸡足山菌类记录较为详实:“菌之类,鸡葼之外,有白生香蕈。白生生于木,如半蕈形,不圆而薄,脆而不坚。黔中谓之八担柴,味不及此。”

徐霞客对石蜜的记录精准恰当:“此间石蜜最佳,白若凝脂,视之有肥腻之色,而一种香气甚异。”过安仁斋观兰时,对鸡足山的兰花作了较详细描写:“兰品最多,有所谓雪兰、花白玉兰花绿最上,虎头兰最大,红舌、白舌以心中一点,如舌外吐也。最易开,其叶皆阔寸五分,长二尺而柔,花一穗有二十余朵,长二尺五者,花朵大二三寸,瓣阔共五六分,此家兰也。其野生者,一穗一花,与吾地无异,而叶更细,香亦清远。”他认为鸡足山的牡丹较多,在悉檀寺更甚:“其地亦重牡丹,悉檀无山茶而多牡丹,元宵前,蕊已大如鸡卵矣。”

正月十九日饭后,晴霁殊甚,徐霞客从悉檀寺出发,经过迎祥寺、石钟寺、圆通庵、极乐庵、西竺寺、龙华寺、大觉寺、水月庵、寂光寺:“由寺右盘一嘴,东觑一庵,桃花嫣然,松影历乱,趋之,即积行庵也。”随后考察了烟霞室,经罗汉壁、旃檀岭、中和静室返回。

崇祯十二年(1639年)八月二十日,徐霞客在途中买了一朵大鸡葼,在洱海卫(祥云)城西煮食,并记录:“先是余从途中,见牧童手持一鸡葼,甚巨而鲜洁,时鸡葼已过时,盖最后者独出而大也。余市之,至是瀹汤为饭,甚适。”随后,第二次进入宾川。

八月二十七日,徐霞客在悉檀寺藏经阁散步,观赏丁香花:“其花娇艳,在秋海棠、西府海棠之间,滇中甚多,而鸡山为盛。”

九月十二日游览华严寺后,来到圆通庵观灯笼花树,并详细记述:“其树叶细如豆瓣,根大如匏瓠,花开大如山茱萸,中红而尖,蒂俱绿,似灯垂垂。余从永昌刘馆见其树,末见其花也。此庵为妙行旧居,留瀹茗乃去。”随后,由迎祥寺北渡涧,返回悉檀寺,这是有记录的《徐霞客游记》最后一次详细记录鸡足山植物。

鸡足山植物宝库

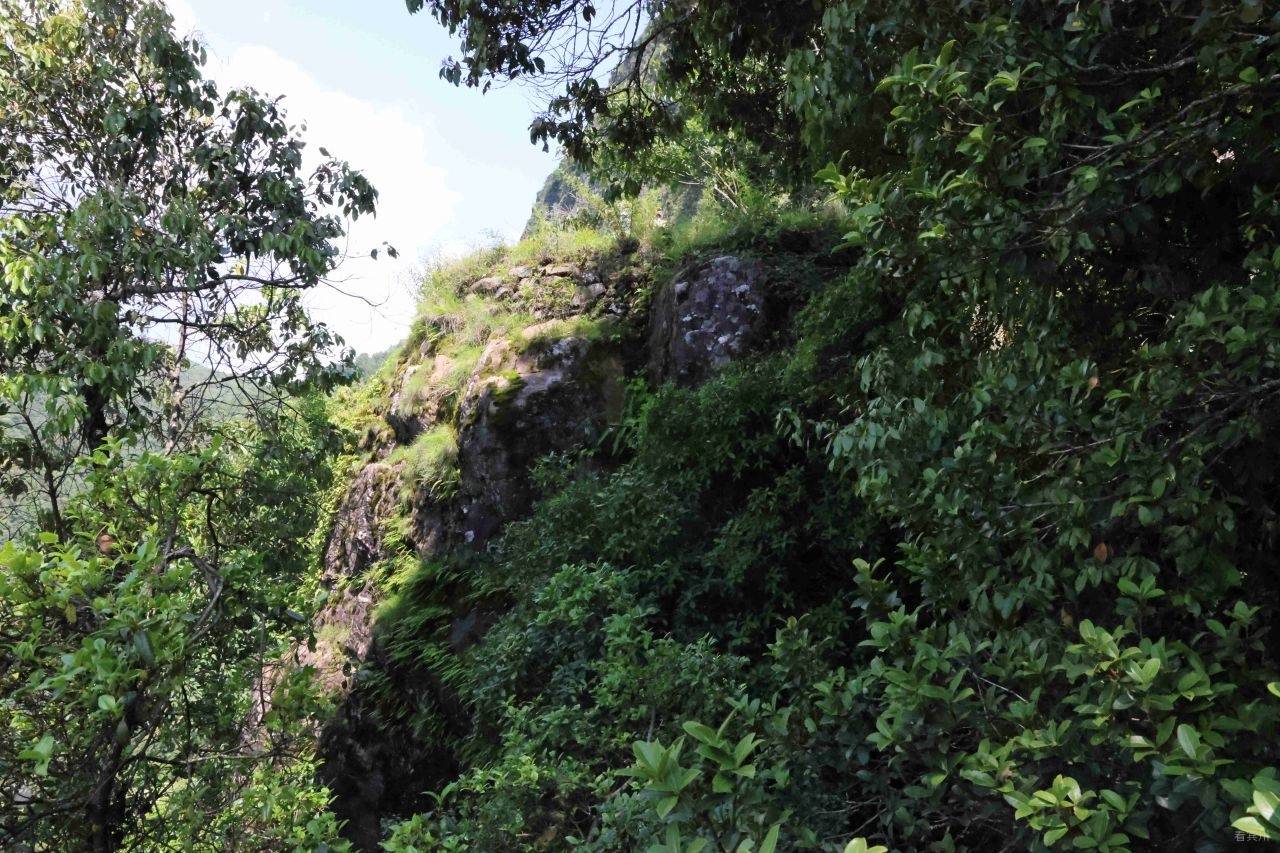

鸡足山地理位置比较特殊,西为横断山脉区,东临金沙江干热河谷,南为云南高原的起伏丘陵,北为云岭山脉的主峰玉龙雪山,地处亚热带和温带的过渡地带,地形地貌复杂,立体气候明显,为植物区系的演化和发展提供了十分有利的因素,具有典型的滇中高原植物区系之特征。

宾川县县志办编纂《鸡足山志》记载:鸡足山地处中亚热带,气候温暖、雨量适中,森林覆盖率达85%以上,发育着多种多样的森林植被,垂直分布明显,是云南省研究森林植被的理想基地。寺院周围引种了很多观赏树木,丰富了鸡足山的树木种类。佛教胜地的形成,也使得森林植被得到较好的保存。在长期的自然历史发展进程中,鸡足山的森林通过不同途径的自然演替,形成今天丰富的带有原始性质的森林。

从组成植被的种类来看,几个主要的植被类型都为滇中高原重要的植被类型,组成植被主要层的优势种都为该区域的特有种,如苍山冷杉、云南松、滇油杉、元江拷、高山烤冲天柏、矮高山栎等。此外特有建群种(或西南特有的),还有黄毛青冈、多变石栎、川西栎、黄背栎、陈谋椴等,其中陈谋椴为鸡足山所特有。有些特有种虽不为优势种,但为植被的重要成分,如猴子木、云南野山茶、老鸦泡、云南木樨榄、移花、梁王茶、德氏女贞、苍山越橘、山桂花、穗序鹅掌柴等。

植被分类采用1980年中国植被编辑委员会编著的《中国植被》以植物自身的特征作为分类依据,自然植被按系统分类为3个植被型组、8个植被型、8个植被亚型、14个群系组、15个群系,有高等植物80多科500余种,有特种植物和药用植物100多种,有国内为数不多的呈岛屿状星散分布的原始中亚热带常绿阔叶林,具有地带性植被和植被垂直分布的完整性。

点头峰

图文/ 杨宏毅

资料来自《霞客游踪》,部分图片为视频截图,向作者致谢!

编辑/ 杨宏毅

责编/ 张 玲

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言