【人文宾川】重访鸡足山入山第一古刹“拈花寺”遗址

重访

想更深入的了解鸡足山入山第一古刹拈花寺,这些年做了一些功课,也在拈花寺遗址外围踏看了几次,可因不得其要,一直没有什么进展。

重访

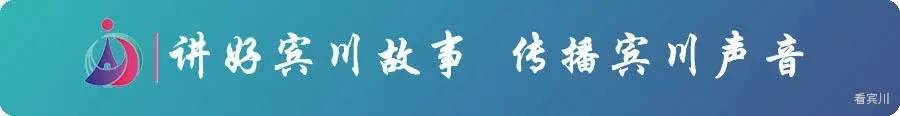

龙年深秋,宾川县徐霞客研究会组织开展“霞客行·鸡山缘——重走霞客路”系列活动,沿着385年前徐霞客首次进入宾川,登鸡足山走过的线路徒步前行,其中就要经过拈花寺遗址。为组织好这次活动,之前研究会的黄向实会长、文化名人杨树荣和理事会的同仁先行对“花桥——沙址霞客古道”线路进行了考察。

重访

沿着东面公路边下坡,由于年久,过去的古驿道已经成为农田。在向导的带领下,大家从窄窄的田埂慢慢穿行,终于到了箐底的小河,找到了古桥的位置。随着20世纪80年代鸡足山公路建设,原五里坡桥已被废弃,遗存的石桥墩和那棵老红柳树,依稀告诉人们,这里曾经是明代木结构建筑风雨桥遗迹,草茂箐深,仿佛无声地向我们诉说着过去岁月的沧桑。

重访

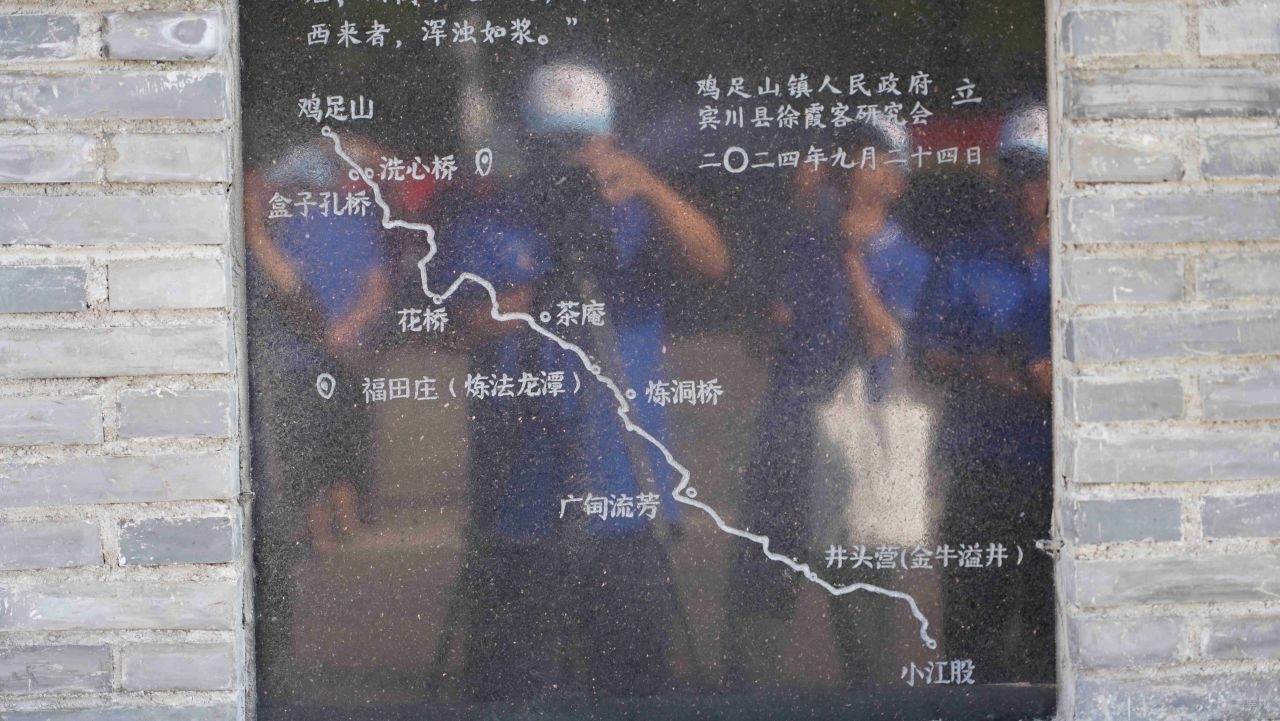

五里坡桥,作为过去鸡足山朝山古道上的重要桥梁,明崇祯十一年(1638)农历腊月二十二日,地理学家、旅行家、文学家徐霞客首次登鸡足山,从茶庵到拈花寺路过这里,在《徐霞客游记》里记载“五里,有庵当岭,是为茶庵。又西北上一里半,路分为二:一由岭直西,为海东道,一循峡直北,为鸡山道。遂北循之。稍下三里而问饭,发筐中无有,盖为居停所留也。又北下一里,有溪自西南峡中出,其峡回合甚窅,盖鸡足南峡之山所泄余波也。有桥亭跨两崖间。越其西,又北上逾岭,一里,有哨兵守岭间。”(朱惠荣《徐霞客游记校注<下>》第1011页)崇祯十二年(1639)农历八月二十二日,徐霞客再次经过这里,对桥再次做了记录“又西上一里,遂分两岐,北向逾岭为鸡山道。乃北上行岭头二里,复西折而下。下二里余,有峡自西南来,其底水破峡东北出,即下仓海子水所由注牛井者,有亭桥跨之,是鸡山东第二水口山也。渡桥西,复北上坡。”(朱惠荣《徐霞客游记校注<下>》第1335页)游记中的“桥亭”“亭桥”就是五里坡桥,而且应该是木结构建筑风雨桥。

明朝山东巡抚谢东山在《游鸡足山记》中的记载“又一里,宾川县午饭道傍,坐客松棚下。饭罢,行二十余里,至百接桥;又三里,至白石崖,崖畔有庵曰白石,草树迷离不可见;又二里,至洗心桥;又一里,至沙址村。”(高奣映《鸡足山志》第476页)。在《游鸡足山记》中,谢东山提到的“百接桥”按位置分析,应该也就是“五里坡桥”,因为过桥“二里,至洗心桥”,与徐霞客游记中的记载相当。

由于“霞客行·鸡山缘——重走霞客路”活动期间刚刚下过大雨,小河无法通行,我们的徒步活动只好绕开五里坡桥到山岭这段古道,沿着现在的公路边向前。站在公路边向东远眺,山箐两边被灌木和农田覆盖,古道走向依稀可见,正如徐霞客所记述“越其西,又北上逾岭,一里,有哨兵守岭间。”我们走到了小山岭,公路和古道在这里交汇。翻过山岭,公路沿半坡平行而进,古道则从右边向东北下山。前方山坳中葱绿的一片就是拈花寺遗址了。

重访

鸡足山拈花寺

关于鸡足山入山第一古刹“拈花寺”,查阅了很多资料均无详细记载。云贵总督范承勋《鸡足山志》记载“拈花寺在苍波山下,辞佛台右三里许,为入山之第一刹,面对蹲象山,自此至山顶计四十里,万历年间赵日新建,后有玉皇阁”。世袭姚安土知府高奣映《鸡足山志》记载“拈花寺在苍波山下,面对蹲象山。万历年间,赵日新建,后有玉皇阁。此寺为入山之第一刹。”1991版《鸡足山志》记载“拈花寺在苍波山下,辞佛台右三里,为入山第一寺,面对蹲象山。万历年间(1573-1619),赵日新建,后有玉皇阁。民国时期(1911-1949)被毁。”

重访

鸡足山拈花寺

崇祯十一年(1638)农历腊月二十二日,徐霞客来到拈花寺,在拈花寺吃过饭后继续往鸡足山前行“又北一里,中壑稍开,是为拈花寺,寺东北向。余馁甚,入索饭于僧。随寺北西转,三里,逾冈之脊,是为见佛台。”(朱惠荣《徐霞客游记校注<下>》第1012页)崇祯十二年(1639)农历八月二十二日,徐霞客第二次路过拈花寺,再次进入拈花寺吃饭“逾岭北下一里,则拈花寺东向倚西山,居环壑中,乃入而饭。既饭,雨至,为少憩。遂从寺左转而西上......”(朱惠荣《徐霞客游记校注<下>》第1335页)

重访

鸡足山拈花寺

鸡足山旅游公路沿苍波山拦腰而过,我们的徒步活动队伍沿公路向西南而行,一直走到拈花寺遗址背后。站在公路往下眺望,整个拈花寺遗址片区被翠绿的灌木和包谷覆盖,长得相对高大的一小片树木,让人们能大致看出拈花寺遗址的位置。崇祯十一年(1638)农历腊月二十二日,徐霞客来到拈花寺,记载拈花寺“中壑稍开,寺东北向”,东北面的蹲象山山如其名,好似一头蹲卧的大象。蹲象山与西北大山间一条山箐视野比较开阔。

由于山坡上包谷长势较好,从公路下坡只能穿过包谷地缓缓而下。刚下山是一大棵黄莲树,从位置看应该是《鸡足山志》记载的玉皇阁的位置,因为从这里下去有一个高高的土坎,土坎下面比较大的地方相对平缓一些,也开阔一些。参与活动指导的中国徐霞客研究会副会长刘瑞升、大理州徐霞客研究会会长杨庆春、洱源霞客书院院长李孝泽等对遗址的残砖断瓦兴致浓厚,观察较细。但土坎较大,难以下到遗址核心地段。同行的杨老师跟我志趣相投,相邀更深入的考察拈花寺遗址。尽管跌了几跤,我们前脚登后脚,拉着藤条慢慢下到了拈花寺遗址最上边的平台。目测平台不大,四周皆是古树,当然不是几百年前的古树了,多数是古树砍伐后从树桩上重新发出的树桠长成的大树。从这个平台到下一个平台中间又是一个土坎,由于土坎上生长有树,才得以保留下来。

我们慢慢下到第二个土坎,这里展现的平台比上一个更大,由于包谷生长较好,我们只能从上下土坎间目测平台。这里应该是拈花寺寺院的中心,从这里往东北远眺,蹲象山更加雄实,山坳间远眺视线更好,一直可以看到宾川坝子东山的山影,从这里可以感受到徐霞客当年记载拈花寺的“中壑稍开,寺东北向”的壮美。

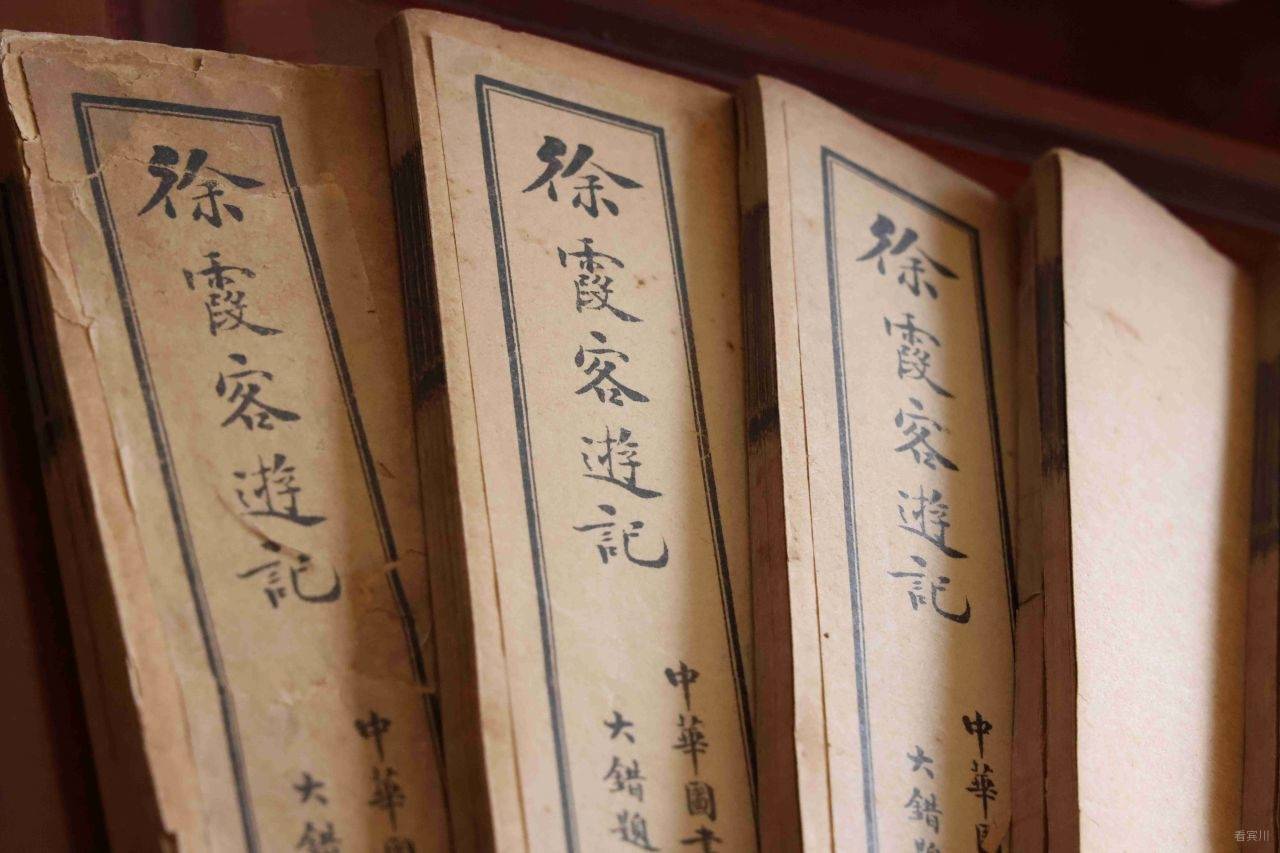

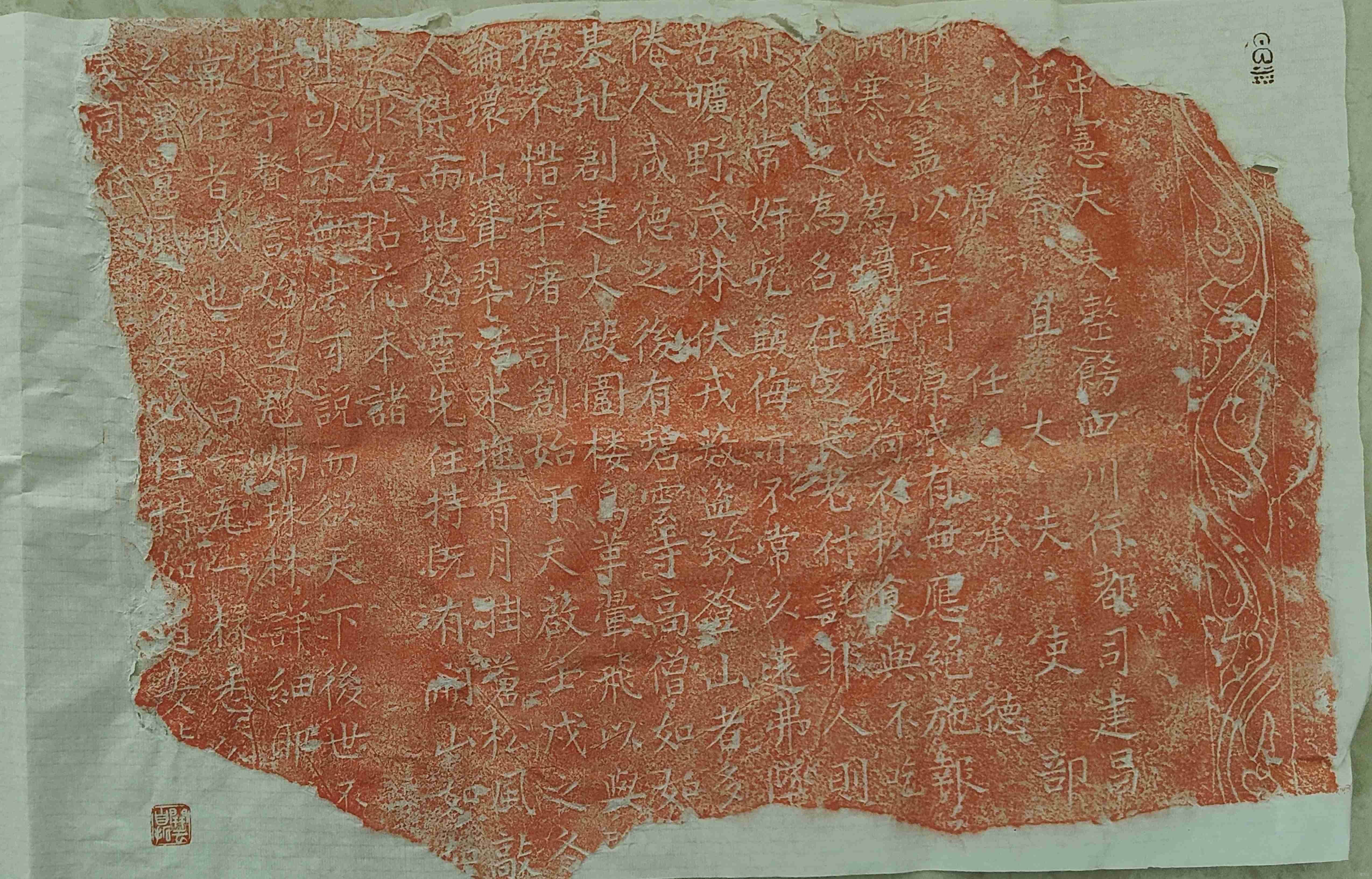

我们在包谷林间穿行,到处是遗址的残砖、断瓦。好友前些年考察时在这里发现了“拈花寺”残碑,经拓片研究,因为碑的上下两部分被敲烂遗失,考察起来比较困难。残碑内容大致是这样的“……中宪大夫整饬四川行都司建昌……任奉直大夫史部……原任承德……佛法。盖以空门原冺,有无应绝。施报……饥寒心为境夺。彼荷衣松食与不吃……大住之为名,在㝎(定)长老付讬,非人则……亦不常奸宄簸侮,亦不常久遠(远)弗坠………苦旷野茂林,伏戎薮盗。致登山者多……倦人。咸德之後,有碧云寺高僧如如……基址。创建大殿围楼鸟革翬飞,以与……据不惜卒瘖,计创始于天启壬戍之冬……论环山耸翠,活水拖青,月挂苍松,风敲……人杰而地始灵。先住持既有开山如如……之取名拈花。本诸……非以示无法可说。而欲天下后世不……何待予赘言。始足彪炳珠林,详细耶……觊常住者戒也。予曰一无一椽悉公……道久湮。嚣风多变,必住持如道安……”。猜测的意思好像是明万历年间(1573-1619)赵日新建了拈花寺,天启壬戍(1622)之冬碧云寺高僧如如创建了大殿、围楼等,并取名“拈花寺”,不知妥否?一孔之见,仅供参考。

高僧大错《鸡足山指掌图记》记载:“游山者,自苍波山麓拈花寺过辞佛台三里,循山径西北转,至白石崖,顺冈南下二里为金母山,山下即雪阴桥,桥之西为河子孔。”(《鸡足山志》);云贵总督范承勋康熙三十年(1691)游览鸡足山,在《游鸡足山记》一文中记载:“自宾川携诸友,西行五十里,宿甸尾村,已近山麓,望山头诸佛刹,隐现灭没,恍若图画。朔四日天明,起行二十里,至拈花寺,又十里,至‘灵山一会’,此乃鸡山总坊也。”(《鸡足山志》)。

重访

杨老师和我跨过一个小土坎,从第二个平台下到第三个平台,这里已经很平缓,长满了核桃树,蹲象山要抬头仰望了。这里应该是拈花寺的前门位置,从这里往南就是炼洞到鸡足山的古道,往西北就进入拈花箐到鸡足山了。

拈花寺古瓦当 茶开云/摄

重访

回望拈花寺遗址,背后的苍波山下,成排的树林将山坡分为三台,每台中间都是现在的包谷地,总体沿苍波山到蹲象山左侧山箐形成中轴线,符合古代寺庙建筑特征,不愧是鸡足山入山“第一古刹”,只可惜当年的雄姿不再,只留下遍地的残砖断瓦了。

重访

沿着鸡足山经拈花寺出山古道,我们慢慢爬上了垭口。

重访

文字/杨宏毅

图片/张椿 茶开云 杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/张玲

审核/安建雄

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言