【行摄宾川】家门口的“若客来”

下班回家,忽然发现种在家门口的两株朱苦拉咖啡已经成熟了,红玛瑙似的咖啡果绽放着笑脸,笑盈盈的告诉我,一年又过去了!

驻足欣赏,翠绿的树叶间泛起片片红色,咖啡果实密密麻麻的相互拥挤在果枝上,从靠树干的一端由里向外,由上到下排列,成熟的咖啡果完完全全褪去了青翠欲滴的绿色,呈美艳的红色,一粒粒果实底部的果脐,好像一张张欢笑的小口,在绚烂耀眼的红色中放荡不羁显摆“樱桃小口”似的美。

阳光下,咖啡果仿佛挂满树枝的一串串玛瑙珍珠,顺手摘下一颗放到嘴里,成熟的咖啡果,果肉鲜嫩粉白,甜中带涩,涩中带酸,两粒软滑的咖啡豆带着淡淡的清香,自然的从嘴角滑出,放在手里端详,还真象一粒粒饱满的豆,更似去皮的花生米儿,是那么的惹人喜爱。咀嚼品味,虽不能当水果食用,但咖啡果肉也别有一番风味。

两株咖啡树是2008年拍摄电视综合专栏节目“中国咖啡活化石”的时候,从朱苦拉古村带出来种植的,是中国咖啡活化石——朱苦拉咖啡纯正波邦(旁)蒂(铁)皮卡小粒咖啡的第5代幼苗。

父亲对两株咖啡苗珍爱不已,由于家门口场地限制,无法将咖啡苗植于地上,只好买了两个大号的塑料缸种植。父亲按照朱苦拉土壤特点,精选土壤和肥料小心翼翼的种下咖啡苗,精心呵护。到第三年的5月,已经长到近一米的咖啡树开出了芬芳的花朵,洁白如雪,一枝枝,一簇簇,一团团,像天上的白云,惹人心醉。

父亲精心打理,陪着白花凋谢,从米粒大的小果到花生仁般的翠绿果,从点点红斑到一枝枝透红鲜艳,最后小心翼翼地将成熟的果采摘下来,父亲和我却不知道怎么处理,只好慢慢的把它晾干。

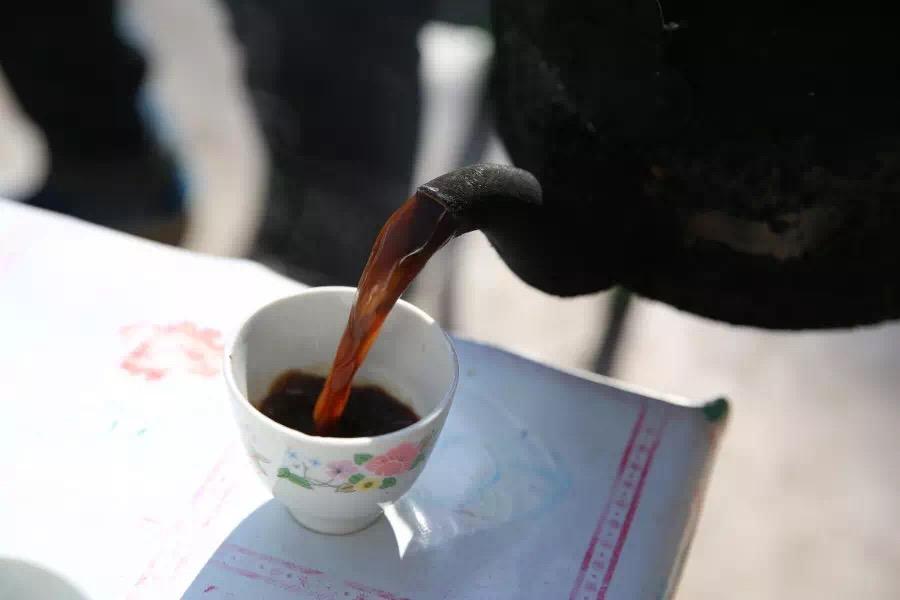

有一天下班回家,刚进家门,一股醇香的咖啡味扑鼻而来,一壶红褐色的咖啡已经放到了桌上。父亲笑而不语,示意我尝尝。倒了一杯,尝了一口,自然的闭上眼睛,品尝那苦涩而又甘甜的味道,沁人心脾。“怎么样?我是按照朱苦拉咖啡豆脱壳、炒制、磨和煮的方法加工出来的,家里的打磨机打得有点粗糙,炒的时候稍微枯了一点,不过味道还可以”。客观的说,父亲的自我评价没有拔高,味道还真的不错。从这年开始,咖啡豆越结越多,父亲的炒制技艺也越来越娴熟,每年除了从朱苦拉带出的纯正咖啡外,有了自己家“品牌”的自制“若客来”咖啡。只是父亲想到朱苦拉咖啡林亲自看一看的愿望一直没有实现。

2018年7月,我又要到朱苦拉拍片,恰巧车有空位父亲也有时间,他随我们一起来到了久仰的朱苦拉村。

朱苦拉是宾川县平川镇渔泡江边的一个偏远小山村,位于楚雄、大理、丽江三个州市的交界地。“朱苦拉”彝语名“若客来”,意为弯弯曲曲的山路。这里不仅是一个古老的彝族小山村,也是一个充满神秘色彩,因咖啡而闻名的地方。

1892年,法国天主教传教士田徳能到宾川传教,在朱苦拉村修建了天主教堂,并引进种植了从越南带入的咖啡苗。从那时起,小小的咖啡苗便在朱苦拉生长繁衍、茁壮成长,逐渐长成了13亩中国最古老的咖啡林。现在,朱苦拉有1134株古咖啡树,其中100年以上的咖啡树有24株,其余咖啡树树龄均在60年以上。这些古咖啡林属于云南小粒咖啡最古老、最纯正的波邦(旁)蒂(铁)皮卡品种,十分稀有,且品质优异,堪称中国咖啡的“活化石”。

我们忙着拍片,70多岁的父亲自己在整个咖啡园和古村闲逛,感受“若客来”的神秘,品味咖啡的古老。下午返程,上车的时候,只有小学文化程度的父亲交给我了一首自已写的诗:

渔泡江水拦腰斩,

筑起大坝建电站,

江面影映咖啡园,

神州大地朱苦拉。

月升八时江边游,

阵阵风吹汗满流,

返城山顶风吹冷,

江边山顶不同天。

陶醉于家门口“若客来”咖啡果的色香味,沉醉于绿叶红果,展开思绪,调动味蕾,闭上眼睛,用心品尝咖啡的味道,品尝那苦涩而又甘甜的味道,体会人生的历程。只有用人生去体会,才知道咖啡的味道。

图文/杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/欧阳王

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 吴洪彪

网友评论文明上网,理性发言