霞客行宾川:⒄ 两过束身峡 详记礼佛台

【原文】二十八日晨起寒甚,亟披衣从南楼观日出,已皎然上升矣......还饭迦叶殿。乃从北门出......脊之西皆削崖下覆,岂即向所谓舍身崖者耶?北由脊上行者一里,乃折而西下,过一敝阁,乃南下束身峡。巨石双迸,中嵧成坑,路由中下,两崖逼束而下坠甚峻,宛转峡中,旁无余地,所谓“束身”也。下半里,得小坪,伏虎庵倚之......绕庵西转,盘绝壁之上,是为礼佛台、太子过玄关。余乃先过礼佛台......北眺危崖,倒插于深壑中,乃绝顶北尽处也,其下即桃花箐,但突不能俯窥耳。其东南壑中,则放光寺在焉,其西隔坞相对者,木香坪也......穿其奥窟,正当佛台之下,乃外石之附内石而成者,上连下迸,裂透两头。侧身而进,披隙而出,复登南台之上。

......西循之一里余,转而北逾一嘴,已盘礼佛台之下,其西北乃桃花箐路,而东南壑底,终无下处,乃从旧路返。

【原文】二十日晨起,欲录寺中古碑,寒甚,留俟下山录,遂置行具寺中......乃从寺右循崖西行,遂过华首门而西,崖石上下俱峭甚,路缘其间,止通一线,下瞰则放光寺正在其底,上眺则峰顶之舍身崖即其端,而莫能竟也......又西半里余,过束身峡下,转而南,过伏虎庵,又南过礼佛庵,共一里,再登礼佛台......余从台端坠石穴而入,西透窟而出,复有耸石,攒隙成台,其下皆危崖万仞,栈木以通,即所谓太子过玄关也.......仍返过伏虎庵,由束身峡上。峡势逼束,半里,透其上,是为文殊堂,始闻有老僧持诵声。

——《徐霞客游记》

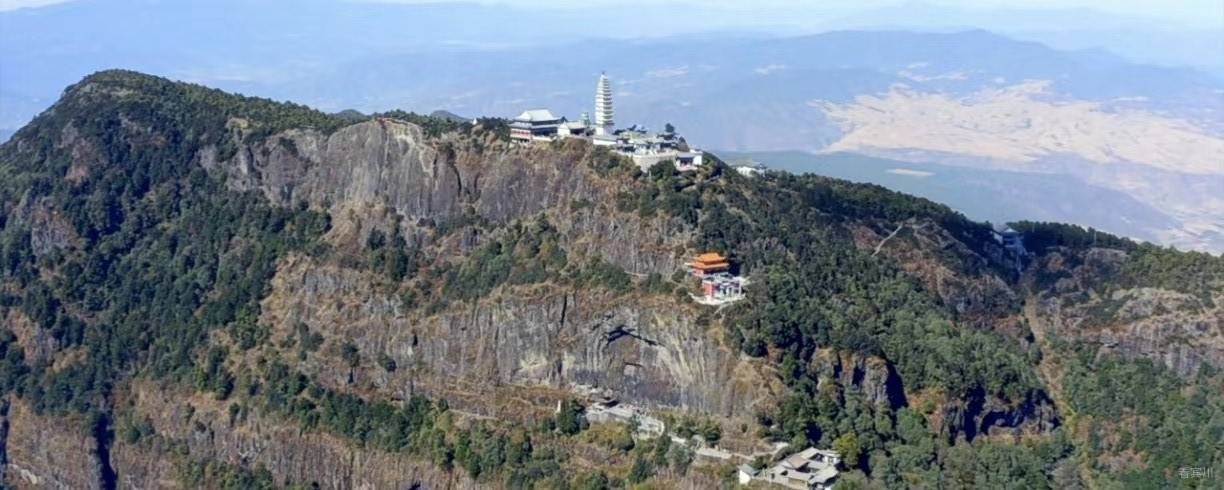

据《徐霞客游记》记载,明崇祯十一年(1638)腊月二十七到明崇祯十二年(1639)正月二十日,徐霞客多次在金顶、华首门、束身峡一带活动考察,其中两次过束身峡、太子玄关、礼佛台,并作了详细记录和描述,精彩绝伦。

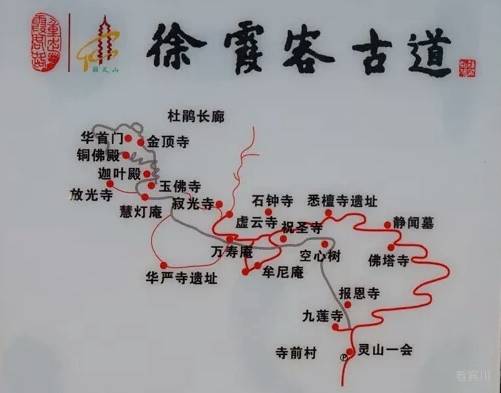

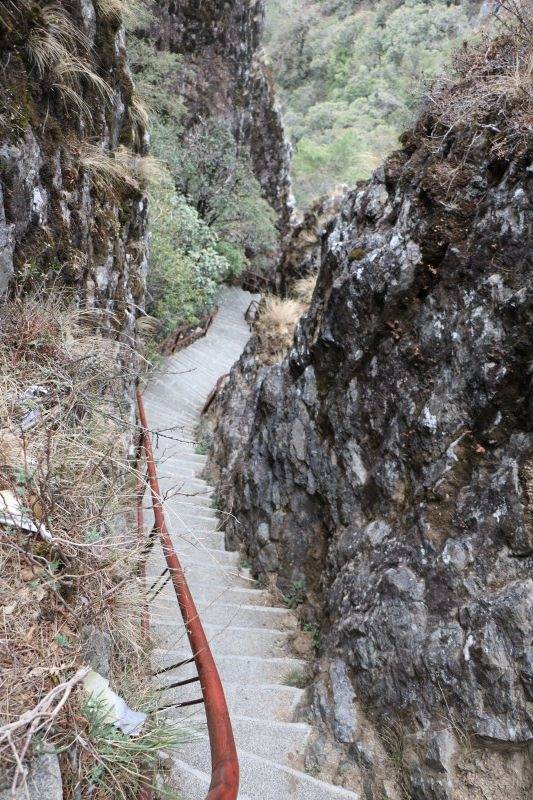

第一次是明崇祯十一年(1638)腊月二十七日,他住宿于金顶原“迦叶殿”,二十八日一大早起床后“晨起寒甚,亟披衣从南楼观日出,已皎然上升矣。”吃过早餐后,开始辑录碑文于天长、善雨之间。由于天气太冷“指僵,有张宪副二碑最长,独单独一人不及录。”在迦叶殿吃过早饭,徐霞客从北门出,北门外冈脊之上,十分热闹“多卖浆瀹粉者。”随后描写了看到的舍身崖“脊之西皆削崖下覆,岂即向所谓舍身崖者耶?”徐霞客由脊上行一里,折而西下,过一敝阁,南下束身峡。对于束身峡的险峻,他作了精彩的描写“巨石双迸,中嵧成坑,路由中下,两崖逼束而下坠甚峻,宛转峡中,旁无余地,所谓‘束身’也。”通过束身峡“下半里,得小坪,伏虎庵倚之。”伏虎庵之南,有很多人卖香草。

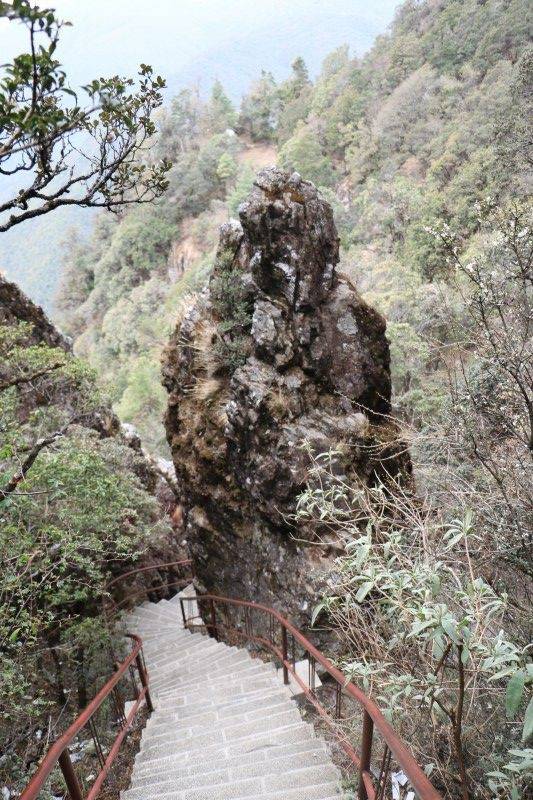

在这里,他记录了“循舍身崖东南转,为曹溪、华首之道;绕庵西转,盘绝壁之上,是为礼佛台、太子过玄关。”徐霞客先过礼佛台,对环境作了描述:“有亭在台东,亦中记,台峙其前石丛起中,悬绝壑之上。北眺危崖,倒插于深壑中,乃绝顶北尽处也,其下即桃花箐,但突不能俯窥耳。其东南壑中,则放光寺在焉,其西隔坞相对者,木香坪也。是台当绝顶西北隅悬绝处,凌虚倒影,若浮舟之驾壑,为一山胜处,而亭既倾敝,不容无慨。台之北,崖壁倒悬,磴道斩绝,而西崖之瞰壑中者,萼瓣上迸,若蒂斯启。遥向无路,乃栈木横崖端,飞虬接翼于层峦之上,遂分蒂而蹈,如入药房,中空外透,欲合欲分。穿其奥窟,正当佛台之下,乃外石之附内石而成者,上连下迸,裂透两头。”这些还不算,徐霞客“侧身而进,披隙而出,复登南台之上。仍东过伏虎,循岩傍壁,盘其壑顶。仰视矗崖,忽忽欲堕,而孰知即向所振衣蹑履于其上者耶。”

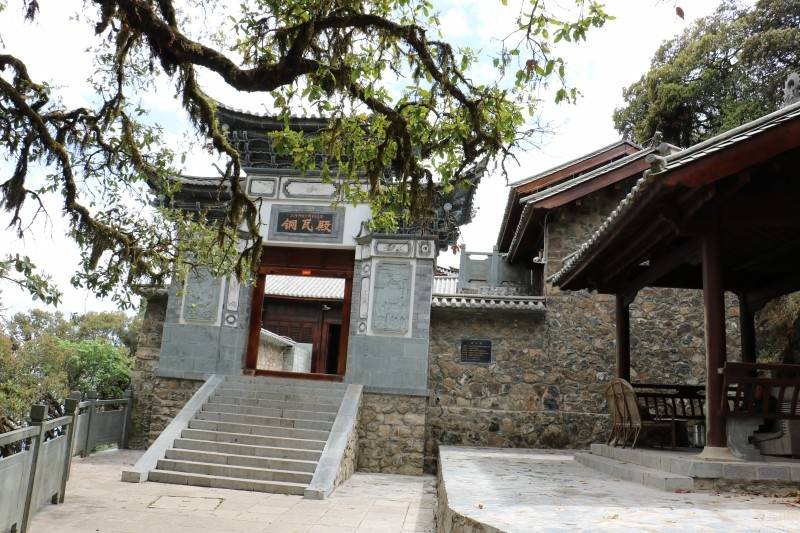

第二次是明崇祯十二年(1639)正月十九日,徐霞客夜宿铜佛殿,二十日晨起,想录寺中古碑,但是太冷“寒甚,留俟下山录,遂置行具寺中。”徐霞客描述了从铜佛殿登顶的道路“盖以登绝顶二道,俱从寺而分,还必从之也。出寺,将北由袈裟石上,念猢狲梯前已蹑之,登其崖端而下,束身峡向虽从之下,犹未及仰升,兹不若由南上北下,庶交览无偏。”徐霞客从铜佛殿“循崖西行,遂过华首门而西,”他对环境的描写入木三分,“崖石上下俱峭甚,路缘其间,止通一线,下瞰则放光寺正在其底,上眺则峰顶之舍身崖即其端,而莫能竟也。”过八功德水、曹溪庵,“又西半里余,过束身峡下,转而南,过伏虎庵,又南过礼佛庵,共一里,再登礼佛台。”在这里,徐霞客再次描写了礼佛台“台南悬桃花箐过脉之上,正与香木坪夹箐相对,西俯桃花箐,东俯放光寺,如在重渊之下。”并用一贯的探索精神“从台端坠石穴而入,西透窟而出,复有耸石,攒隙成台,其下皆危崖万仞,栈木以通,即所谓太子过玄关也。过栈即台后礼佛龛。昔由栈以入穴,今由窟以出栈,其凭眺虽同,然前则香客骈众多趾,今则诸庵俱扃,寂无一人,觉身与灏灵同其游衍而已。栈西沿崖端北转,有路可循,因披之而西,遂过桃花箐之上。共一里,路穷,乃樵径也。”这时,徐霞客“返过伏虎庵,由束身峡上。峡势逼束,半里,透其上,是为文殊堂,始闻有老僧持诵声。” 徐霞客第一次是下束身峡,第二次是上束身峡,两次记录描写都感人至深,留下的《太子玄关》诗文更是脍炙人口。

太子玄关

菡萏亭亭影倒摩,

凌空忽透枕中符。

崆峒无迹潜翻岛,

阆苑有天常在壶。

影人循环双窍迥,

座通呼吸一身孤。

从兹脱尽人间滓,

两腋风生骨欲苏。

束身峡

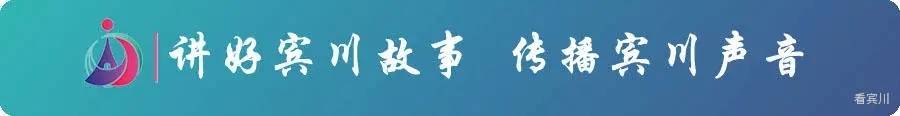

束身峡位于鸡足山金顶后山,离金顶寺约500米,两座陡峭的石壁如刀削斧砍,相对怒视,置身中间仅有一线之隔,游道就从这里穿过,狭窄奇险。游人来到这里只能一个人通过,在里面抬头仰望,青天犹如一条细细的线,石壁之上怪石嶙峋,好像就要掉下来一样,惊心动魄,所以人们把这里叫“束身峡”。

关于束身峡,山中僧人说,是迦叶尊者开山时所设,传说是迦叶尊者特意设下的,就是让香客下山时侧身挤过,提醒他们务必约束自身。

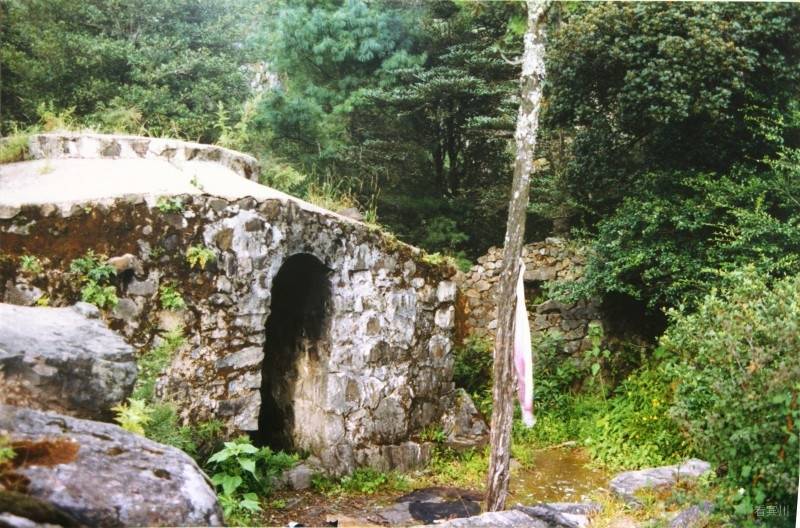

静禅茅棚

静禅茅棚,又名大石茅棚,因民国时期有位名叫静禅的法师在此修行而得名。鸡足山自古以来都有野处隐修僧人,借助天然洞穴结庐苦修在鸡足山屡见不鲜。静禅茅棚就是把一个天然的石洞,凿修成修行的地方。进入石洞的门只有半米多高,需低头弯腰方能进出。洞内可容纳七八个人参禅打坐,棚顶有念佛台,可在台上礼佛。站在茅棚前的悬崖绝壁之上,东观巍巍鸡足宝塔,西观苍洱玉带。在洞中静坐参禅,可进入万虑皆息、物我两忘的空灵禅境。

图文/ 杨宏毅

资料来自《霞客游踪》《游在宾川》,部分图片为视频截图,向作者致谢!

编辑/ 杨宏毅

责编/ 张 玲

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 张进

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言