【宾川时讯•文化周刊】丁怀瑾故居修缮即将完成

丁 强 赵瑞玲

3月8日,我们一行从昆明回宾川,再次去钟英乡丁家庄了解丁怀瑾故居修复进展情况。现在,这个县级文物保护单位——丁怀瑾故居主体房屋瓦已盖好,刷了白墙,施工队正在铺地砖,预计今年上半年完工。修复后不仅将作为文物加以保护,还将用作丁家庄集体活动场所,成为“活文物”。

钟英村

钟英傈僳族彝族乡位于宾川县东北部,东邻楚雄州大姚县铁锁乡,南接平川镇,西邻丽江市永胜县片角镇,北以金沙江为界与永胜县鲁地拉镇遥相呼应。乡政府驻地皮厂村距县城75公里。钟英原名“云护甸”,清光绪年间,连中两名进士,故有“钟灵毓秀,地灵人杰”之说。“钟英”乃集中、孕育、凝聚天地间之灵气,山川秀美,人才辈出之意,因此改“云护甸”为“钟英”。全乡幅原面积292平方公里,辖6个行政村、69个村民小组、117个自然村,居住傈僳、彝、汉、白、拉祜等多个民族。2021年底,全乡人口2621户8711人,其中少数民族5382人,占总人口61%。

钟英乡地形狭长,背靠群山,面向金沙江,皆为山区,海拔高差大(最低海拔1100米、最高海拔3217.5米),干旱少雨(2020年平均降雨量为603.1毫米)。鲁奔山是钟英乡海拔最高的山峰,丁家庄村就坐落在山坡上,辛亥革命元老丁怀瑾就出生于此。

修复丁怀瑾故居属于丁家庄环境综合整治项目中的一项,修旧如旧,于2021年9月开工,预计今年完工。修复后的丁怀瑾故居不仅是宾川县一处文物保护单位,也将成为丁怀瑾留给钟英、丁氏家族又一文化遗产,还有可能成为钟英新的旅游景点。

丁怀瑾故居坐落于丁家庄村子中间,为四合五天井传统建筑。新中国成立后分配给村民居住,修复前保存有正房、南厢房、西方主房,北厢房已经全部倒塌。正房坐东向西,为三开间两长头建筑,南北为小天井,曾经作为生产队仓房。前厦及山间垮塌严重,主体房架及门窗尚得以保存。

南厢房房屋框架及建筑基本保存完好,正房和南厢房已无人居住。西方主房和小天井尚有人家居住,经过翻修保存完好。北厢房原为双开厦二层楼房,已经全部倒塌。

南厢房与北方主房交割处为大门,保存较为完好,风格依旧,门头彩绘清晰可见,近百年踩踏的大门门槛和土漆保护下来的大门,记述着这个古宅的沧桑。沧海桑田,社会变迁,他的故居早已破败不堪。如今,当地党和政府加强保护力度,重新修缮、翻修。

当我再来时,虽然院子外围还搭着脚手架,院子、屋内还堆放着建筑、装饰材料,但正房、南厢房、北厢房都已建好了房架,盖上了新瓦。有些柱子是用原来的松柱旧料,历经烟熏火燎,柱子不仅发黑发黄,还开裂了。有的是新竖上的柱子,颜色明显白一些。正房、南厢房的地砖已经铺好,两位师傅正在铺北厢房地砖。

据我观察,丁家庄的老房子建筑模式和我们古底汉邑村一模一样,都是土木结构两层楼房,两层中间有楼楞木,上面铺上楼板。目前,3方房子都已经装上了楼楞木,等待铺楼板。

站在院子里瞻仰,觉得整个建筑群比较大气,古朴典雅,正房比较雄伟,房梁出头之处雕刻比较精致。睹物感怀,见景生情,于是很想把丁氏祖先介绍给大家。

丁怀瑾,祖籍江西吉安,宾川钟英人,大理一中校友,民国名人,宾川丁氏榜样。

据平川镇古底汉邑村丁家一世祖丁国亮(字,文鹤)碑文记载:明末清初丁文鹤从江西吉安府来到云南武定县“宦游”(做官、求官),撰写碑文的人正是六世孙丁怀瑾。我是九世孙、第十代,按家族辈分推算要称呼丁怀瑾为堂曾祖。

据一世祖碑文记载:丁文鹤和马夫人生育了两个儿子,大儿子叫丁自荣,小儿子叫丁自华,后来一世祖带着大儿子来到汉邑村安家立业,小儿子则留在武定(待考)。第二代育有二子丁玺、丁珍,第三代则有丁辅乾、丁佐乾、丁赞乾等人,字辈是“乾”,第四代开始人丁兴旺。可以写进家族史的有:第四代丁辑五,第五代丁濂、丁俊,第六代有丁体元“丁贡爷”、丁象元,他们都是十里八乡有名望的人。第七代的杰出人物自然就是丁怀瑾了。从目前考证的丁家家谱看,丁怀瑾是汉邑村丁家六世孙、第七代,他老公公(曾祖父)叫丁顺若,阿老(爷爷)叫丁现南,父亲叫丁铣。

丁家庄村

丁怀瑾(1878-1956年),字石生,雅号石僧。1878年,丁怀瑾出生于宾川县钟英乡丁家庄,少年勤奋好学。13岁时在县应童生考试,名列第一。17岁再应府(州)贡院考试,又列迤西十六属之首,得廪生资格,后入西云书院(今大理一中)就读,他与同学刘九畴等组织“宏毅社”,本“士不可以不宏毅,任重而道远”之义,以国家兴亡为己任,潜心于西方格致、理工、地质等新学之研究。

1900年,丁怀瑾离开大理到昆明,考入云南高等学堂,组织迤西学会。曾策动锡矿工人领袖周云祥发动“临安起义”,起义失败后前往日本。1903年,变卖家产后,丁怀瑾西走缅甸,东渡日本留学。1904年,由仰光乘船至日本横滨转至东京,入志成中学,后考入日本政法大学,成为宾川最早的留日学生。

丁家庄村

1905年,孙中山在日本东京组织成立同盟会。同年8月20日,丁怀瑾加入同盟会,曾任东京支部长。1907年,奉孙中山之命,丁怀瑾与黄兴等同盟会成员策划“河口起义”。1911年,辛亥革命爆发,丁怀瑾组织敢死队赴上海追随陈其美。

1912年,南京临时政府成立后,孙中山任临时大总统,丁怀瑾任教育部社会教育司司长。3月22日,宋教仁遇刺的消息传到东京,孙中山先生命丁怀瑾作挽联:“作民权保障,谁非后死者;为宪法流血,公真第一人。”同年,又任中国同盟会日本东京支部长,日本政府以革命政府大使之礼相待。孙中山离职后到日本,丁怀瑾再渡日本随侍左右。

丁家庄村

1915年,袁世凯复辟帝制,丁怀瑾奉孙中山之命,回到昆明,参加蔡锷护国运动,任被服厂厂长。因屡立功勋,被护国军授予四等嘉禾勋章,后委任为富顺县县知事。蔡锷病逝后丁怀瑾作挽联:“成不居首功,败不作亡命,誓师二语,何等光明,故一旅军兴,再造共和;下无逞私见,上无争利权,遗书数言,如斯深切,问举国朝野,奚慰英灵?”

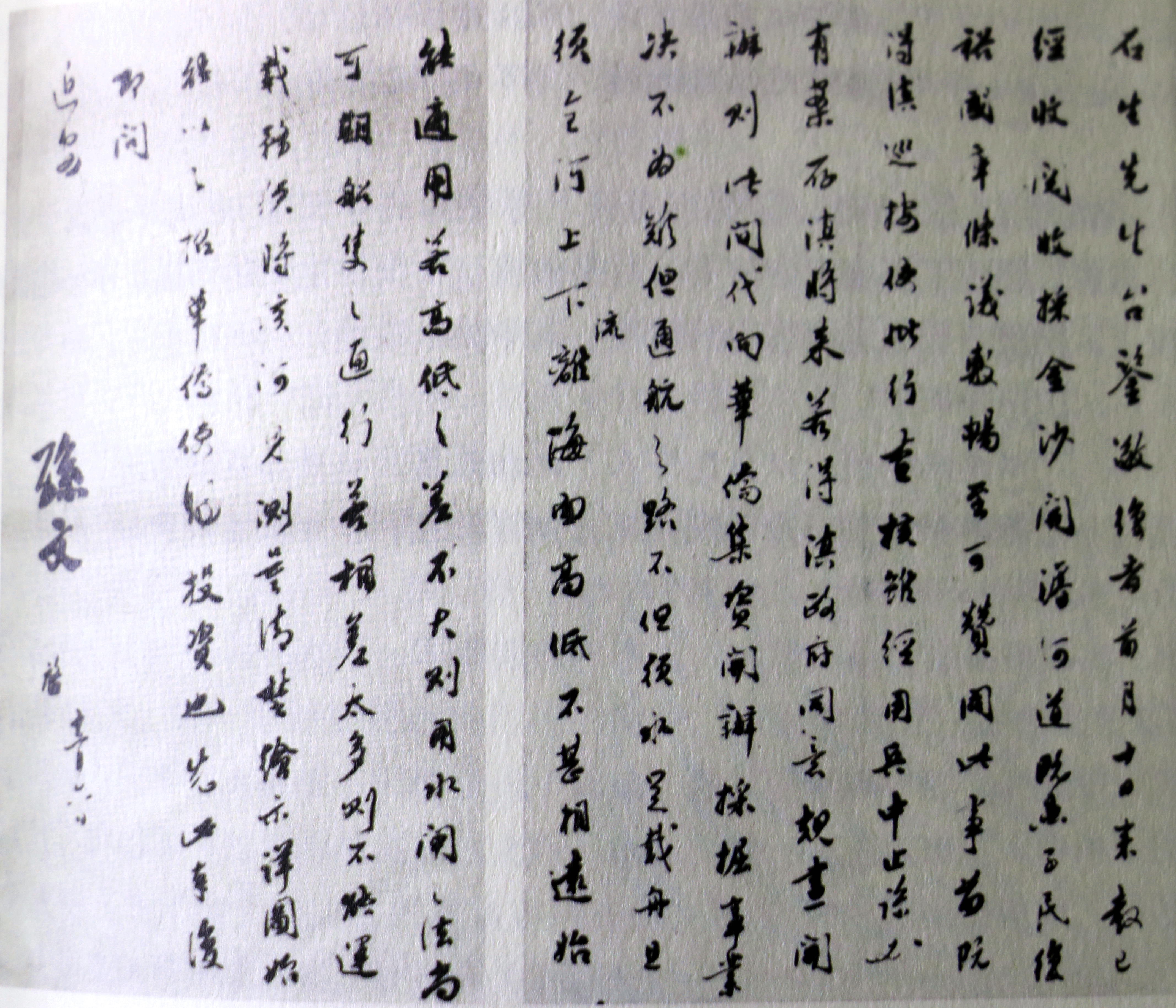

孙中山先生复信

1917年6月,丁怀瑾辞去富顺县长之职,回到家乡居家数年。建一图书馆,内附设小学,以文教服务于乡梓,致力于金沙江开航研究,提出多功能的金沙江开发计划,报告孙中山,得到孙中山回复支持。1921年,丁怀瑾重返昆明,任云南日报社社长和报界俱进会会长。广东陈炯明背叛革命,孙中山避居上海,丁怀瑾只身赴桂林劝说滇军东下讨陈。广州平定后,孙中山回广东成立大元帅府,丁怀瑾被任命为军法委员会委员兼高要县审判厅厅长;北伐时任国民革命军政治训练部军法审判委员兼第五军军法处处长;随军入江西后任榷云局局长;南京国民政府成立后,任审计院审计和监察院简任秘书。

1923年,孙中山建护法军政府,任大元帅,丁怀瑾被任命为大元帅府军法委员兼高等审判厅厅长。孙中山逝世后,丁怀瑾十分哀痛,从此归隐林泉,潜心于佛教。

1928年(天运戊辰仲冬),丁怀瑾、丁茂兰(字,梦松、石松,号鹤轩)组织族人重修一世祖丁国亮坟墓,分别撰写、书丹碑文,分别落款:大清留日、法学士委充湖北荆州镇守使署执法长六世孙丁怀瑾石生氏顿首题。云南省会师范完全班毕业、云南陆军速成学生队修业,历任高等小学教员七世孙丁梦松鹤轩氏沐手书。

1956年11月,昆明市召开“孙中山先生诞生九十周年纪念大会”,时任省长于一川特邀丁怀瑾到会演讲。同年12月,丁怀瑾病逝于昆明,享年78岁。

丁怀瑾一生喜爱文学,擅长撰写诗歌,曾为宾川县大营萂村撰写《南诏大义宁国杨干贞故里碑记》。丁怀瑾信奉佛教,曾被班禅大师聘为高等顾问,抗日战争爆发后回昆明潜心念经礼佛。在平川盘谷村杨氏宗祠内撰有长歌诗文,平川观音寺内还书录有“退一步天宽地阔,到此间月白风清”旧句。他亲手镌刻双石赠给杨如轩中将师长,传为佳话。

如今,丁怀瑾的后代多在台湾,其故居也得到了修缮保护。

图文/丁 强 赵瑞玲

编辑/杨宏毅

配图/杨宏毅 王静红

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言