【宾川时讯•文化周刊】饮水思源

![]()

·张若恒

一方水士,一种文化。

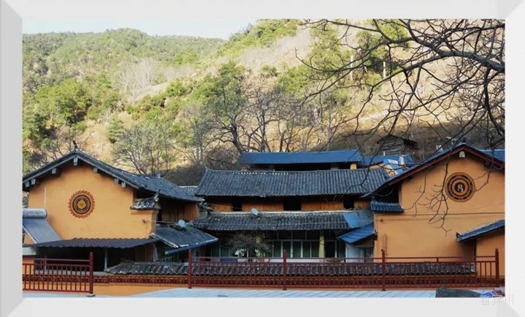

拉乌乡三面是高山,位于两州三县交界处,又属于高寒山区,特殊的地理位置,特殊的气候应该有一种属于拉乌的文化气质,而这种文化气质在哪里,我该如何找寻,我迷茫,但我想试着从记忆中搜寻。

四十年前我上拉乌完小,家离学校四百来米,走路不过四分钟,但这条路一走就是三十年。上小学从家到学校要走一段三百来米的石板路,再走一百米左右的土路就到学校大门口。在石板路和土路之间有一口水井,拉乌半个村子和拉乌完小的用水都要到这口井里取。早晨天蒙蒙亮就被父母叫醒,我们一个院子中住着五家人,有两三个孩子是一起上小学的。走到石板路上,石板路上有湿漉漉的水痕,那是村民们挑水留下的痕迹。我们上学时只见地上的水痕,而不见挑水的人。

那个时候每家每户都有一个水缸或水槽,石头凿的叫水缸,木头砍的叫水槽。早晨每户人家都会在天还没有大亮之前就把水缸、水槽挑满水。哪家人勤劳家风怎样往往从挑水就可见一斑,勤劳的人家往往最早出门挑水,等大多数人家出门挑水时他们的水已挑满,要出早工了。大多数人家挑水时水井门口往往排着四五个,八九个挑水的人,大家会相互聊几句。要是太阳都老高了才来挑水那是会觉得惭愧的,挑着水只好低着快步走路,生怕遇到人。

挑水熟练的人,取水时是不会让钩担和水桶落地的。钩担在肩上形成支点,水桶左边往水井里甩一下,右边往井里甩一下,两只桶里的水不多不少刚刚满,挑着水时水桶晃动的节奏和步子的节奏要协调到恰到好处,水挑到家还是满满的两桶。到家后也是水桶不落地左一下,右一下,哗哗,两桶水就倒进了水槽、水缸里。桶不落地的好处是不会把地上的泥土带进井里,让井水更洁净。刚刚学习挑水的人往往边走水就边往外洒,回到家时两只桶里只剩两半桶水,一双鞋子和裤口全湿啦。家里有老人的家庭,老人不用外出做重活,而是在家做饭,打扫卫生,喂牲口,操持家务。年轻人出门之前一定要把水缸,水槽里的水装满,要是哪家老人还自己挑水,那全家人会觉得脸上无光。偶尔见到有老人挑水,年轻人会赶紧放下自己的担子接过老人的一挑水挑在自己肩上,把老人送回家,并把老人家的水缸、水槽挑满水,再挑自己家的。水量充沛时,小学生下课、放学口渴了只要跪在井口低下头嘴就能饮到水。每学期老师会组织高年级的学生清理几次井底的淤泥、杂物,再撒上点石灰。特别干旱时候井里的水不满,后面到井里挑水的人要爬到井里用瓢舀水,而学生取不到井水做饭,去要拿着水桶,小盆走上一公里左右下到河边取河水。

水缸的石材很讲究,要选拉乌河里的煤碳石(因为石头里夹杂着一些黑色的物质而得名),这种石材石匠用錾子凿时容易塑造,不易裂损,装水清凉,不容易起青苔。做水缸需要较大的石头,不容易找到,再说凿刻石头费时费力,但绝大多数人家还是有一口石缸,往往一个水缸不知传了多少代人。少数人家也用水槽,挖凿水槽要选直径一米五以上的云南松老树,还要树丝扭曲才行,这样的树做出的水槽不易开裂。松树水槽装水,水有松木的清香,而且清凉,不足之处是水糟容易腐朽,易长青苔。

有的村落地下找不到泉眼,无法挖井,几家人饮水就只能到很远的地方引来。采用的办法是砍一些很笔直的水冬瓜树,顺着树干开凿一个小糟,再用开好槽的树干一根接一根把水引到家里。

水源远的话有时要接几公里远的水槽,在崇山峻岭中架设水槽不容易,这些制造水槽的木头又容易朽,两三年要换一次,对于几户人家来说工程浩大。经常有树枝树叶落入水槽中阻断水流,要经常查看。

过去在拉乌乡,大厂村委会的干海子小组是最缺水的地方。干海子村在山顶上,地势平整,土地宽,视野开阔,但是风大缺水。每年一月至四月,人畜饮水都十分困难。村子里每户人家都要到村子下面很远的地方挖一口井。虽然每家都有一口井,但是离家远,山路又陡一天早上也只能背四五桶水。这里的人们不选择挑水,而是背水,是因为在又窄又陡的山路上背水比挑水更容易走路。

在这里水是稀缺资源,为了防止水被别人偷用,被牲口糟蹋,要在水井上面建一座很小的垛木房,同时也是为了避免水蒸发掉。再用木板修上一扇防盗门,锁上一把大锁,把钥匙系在裤带上这才算放心。毕竟对于每一个生命来说水是最宝贵的。这样的小水井平时还能勉强应付日常生活,但到了婚丧嫁娶用水就成了大难题,要按排五六名年青小伙专门到一公里以外挑水,才供应得上。

2012年在政府的关心和大厂人民的支持下,拉乌村把十几公里之外五顶山脚下响水箐的优质山泉引来。海拔3000米十几公里之外的泉水在海拔1800米的拉乌村喷涌而出,从此水井就成为了历史。干海子人畜饮水工程于2012年1月开工,在2012年7月完工。碗口粗的钢管如同一条银龙穿过了森林草地,翻越了陡峭的山岭,越过了肥沃的黑土地,把响水箐的甘甜山泉引到了干海子村的各家各户,解决了人畜饮水之外还可以用来浇灌庄稼。

在冬季最干旱的季节这里的土地里依然是一片片绿油油的早蚕豆,早豌豆。五顶山的崇山峻岭有茂密的原始森林覆盖,是宾川县拉乌乡和祥云县的天然水塔。而五顶流量最大的溪水是在拉乌乡大厂村委会境内的响水箐,响水箐的水从原始森林中奔出,在林间穿梭。由于有大片森林的调节,响水箐的水流量一年四季变化不大,夏季暴雨天气箐水依然清澈。溪流上的小木桥是贴水面的,桥面上长满了青草,小桥几年都不会被水冲走,也可见水的流量是稳定的。有远方的客人到拉乌村,拉乌人第一件事是给他沏上一杯热茶,当客人饮茶时主人就会给他介绍这水从哪里来,水质有多好。还会指引给客人看,自豪的说:“就是从那座山顶云雾缭绕的高山流下来的水。”

现在拉乌,干海子再也见不到挑水,背水的身影。但人们怎么也不会忘记水从哪里来。因为我们是不会对客人和子孙们说拉乌之水天上来。我们会说拉乌之水山林中来,没有森林哪里有涓涓流淌的清澈山泉?没有政府的关怀,优质的泉水哪会流进学校,流入农家小院了?

饮水思源——忘不了政府对拉乌的关怀。

图文/张若恒

编辑/杨宏毅

摄影/薛海玲等

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言