【宾川时讯•文化周刊】 鸡足山百草龙闲记

•蛮 子•

癸卯年十月十三,小雪刚过去三天,周末。宾川坝子的气候还是老样子,不冷不热的,早晚有些寒凉罢了。我喜欢宾川的冬天,可以不用穿厚衣服在露天晒太阳,很少风,天空干净澄澈,云彩飘逸婀娜,自由自在的。好友赵君、万导君邀约去鸡足山百草龙他们朋友家煮猪脚吃,欣然应约。

百草龙是白族聚居的鸡足山沙址村的一个自然小村,在沙址老太山南与三岔河东交界一爿山林中。三岔河属沙址河的主要源脉,发源于桃花箐,过恒阳庵顺山谷东流而下,正是徐霞客说沙址河“一西来者,桃花箐东下之流”。我们去的农家就在三岔河西岸一爿村落的最深处,是山村路尽头隐在溪畔林间的人家。站在鸡足山金顶寺东瞰,百草龙村如一幅静谧的山乡水彩画嵌在万山壑谷中,仿若世外。

在洗心桥处四顾沙址。沙址河水静静地流过洗心桥向北蜿蜒而去,汇入远处的金沙江。仰望金顶,阳光温和亲近,绿色山林在黄叶、红叶的帮衬下,着上了秋冬的暖色。鸡足山上寺院金色的琉璃房顶在阳光里和山下的民房和光同尘,一派祥和。宾川就是这样的,冬天的寒冷鲜有脾气,懒洋洋地像睡着了的秋天似的。

在宾川过冬的北方人说“宾川哪有冬天呢?”本地人都知道宾川是大理冬天最温暖的河谷。

从洗心桥往南,顺着山谷中的沙址河东岸,沿着萝卜地核桃林下的公路,到萂勒地越过沙址河上的小桥至西岸,再沿宽度仅容一越野车拘谨通过的村中山路前行,中途一“之”字形路拐折处需要反复几把方向才能拐过前行,然后半里到一核桃林掩映中三进的白族民居院落,万导说这就是他们朋友家。

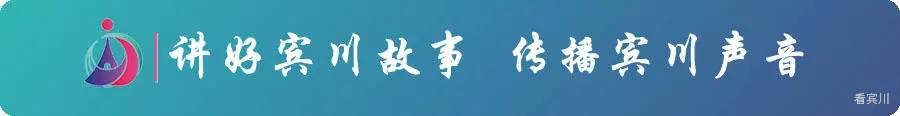

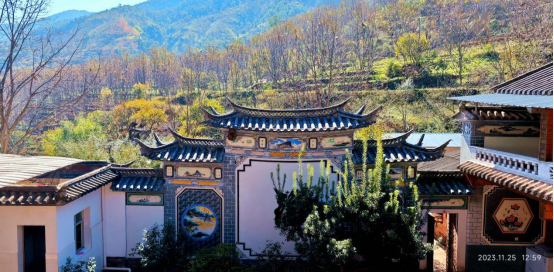

我们的车直接开入能停七八辆车的第一进院子,院子墙脚花台里种植着本地花木;二进是厨房院,进门右手是半开放的厨房,左手一棵古梨树,树干沧桑,枝头叶红叶黄正缤纷,让人甚是爱怜。正厨房中两口烧柴灶,侧旁一偏房做柴火房。柴火房内柴火正旺,火上两口铝锅一把烧水壶正在铁架上热闹欢腾着,蒸汽大冒,肉香扑鼻,一派人间生机;古梨树下向东的三进正院大门飞檐翘角,和正院北方、西方的两幢主瓦房、南边的一方照壁,形成一个四方青瓦白墙的典型白族民居院落。院内院心台坎下大大小小的花盆,盆内花卉生机勃勃;从西瓦房和南照壁之间的小门南出,还藏着一个不小的侧院,这是鸡们、牛马们自由自在信步的家;从小侧院西出柴门是菜园,日常蔬菜大多自出;菜园南下或再西出就是汩汩淙淙日夜不息的三岔河(沙址河)。河沿两岸是高大的核桃林,树上枯黄的树叶疏疏落落,树下山地麦苗青青。河的南岸核桃林连接半山的密林。密林色绿,核桃林色黄,金黄的阳光铺在山岭,壑谷幽暗。山林中间有民房在望,炊烟袅袅。山泉叮咚漱玉若绢。“而缀身其间,不辨身在何际也”(《徐霞客游记·滇游日记》),一时如梦如幻,不知世间冷暖矣。不应今日闲约,几失此鸡足山中第一闲境矣。

女主人家热情随和,纯朴能干,使人有宾至如归的安然。男主人打早上山出工去了,要傍晚方回。整个三进的院落收拾得干干净净。连空气和院落四周的山林都一尘不染,天蓝云白,由不得人不心情大好。妻子和女主人拉家常,打下手,能干的主人家让客人也帮不上什么。而我早已迷醉于这一院的朴雅美好,取出车上的相机,在院内外,照那红色的古梨树、照那红梨树叶映衬下门楣的青瓦白墙,照这一院落的山村闲情。

午后,我们出院继续往山谷深处前行,三百多米至两山交接即三岔河口。谷中一泓清涧水承接着两条溪流,一长木板躺平溪中架在石上为桥,桥与涧石截两流为一泓,然后从潭中再分两派,一派从沟渠沿北边山脚下行以利农用,一派依然顺着山涧从石上滑流而下,潭中涧水清澈见底,一涧清泉石上流,韵致万千。

这一河床的风致令人油然而生惬意。

我和万导架起相机,愉悦在山涧中的水光山色里。叮咚的泉水清凉沁人心脾,河床上的石头五花八门,光滑洁净。时,阳光洒满山谷披在身上温暖如春。妻子在河床里捡拾被溪水冲在河床上晒干的核桃。我们相机手机并用,忘情于山水之涧,泉水一折一坎,一泓一流无不韵致万般。山林和溪涧柔软温润,空气静穆干净,不生一丝风意,温暖从林中溢出,仿佛人心也纯净了似的,恍然置身于山川水流的闲适乐章。“此中有真意,欲辨已忘言”正是此情此景。

几个小时似乎只在倏忽之间。一农妇山地中收工归来走过溪桥,站在溪边和妻子相询。一会儿农妇放下背上的背篓,从中捧出两大把核桃送给妻子,妻子坚拒不得,连连致谢。她们就站在溪上木板桥头聊了二十来分钟才挥手相别,颇有些“偶然值林叟,谈笑无还期”的雅趣。

山林中那些若隐若现的村舍陆陆续续升起晚饭的炊烟。斜阳近山巅。我们意犹未尽地从山谷返回农家小院,能干的女主人家已做好丰盛的晚餐等着我们。这一餐有从早上6点煮到下午5点的煮猪脚,有主人家自家放养的土鸡肉煲汤,有农家自养的土猪腊肉,自种的白菜,自家地里收储的核桃花、芋头花、观音莲、树花菜和树皮菜,还有大白豆,一桌子全是自家收获的山珍野味。整个晚餐女主人始终不停地续满菜碗里的菜。我留意了一下,这一大桌饭菜,大概只有盐来自山外市场。我突然觉得这眼前的一切、百草龙的这一天,似乎回到70年代那忘却了贫穷的快乐日子,真实得像梦。山中方一日,世上数十年的时光逆回的亲切油然而生。苏东坡“无事此静坐,一日似两日,若活七十年,便是百四十”大概就是此中心境吧?而我更喜欢他好友伺妾柔奴“此心安处,便是吾乡”的怡然自适,那深含“活着”的人生真意。

饭后天色已暮,我们告别女主人,男主人刚从山上回来,还未吃饭,忙着出来和女主人一起送我们出门,反复嘱咐有空再来。离开时我仍然不知道主人家的名字,主人家却热情地馈赠了我一桌丰盛难忘的晚餐,和这一天隔世的闲情。

作者/蛮 子

编辑/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/张进

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言