【宾川时讯·文化周刊】鸡足山《静闻碑记》作者当是晋宁州守唐玄鹤(上)

鸡足山《静闻碑记》

作者当是晋宁州守唐玄鹤

(上)

(汪冲,云南徐霞客研究会秘书长)

一、鸡足山静闻墓塔原碑之浮沉与重现

2023年8月1日,正值云南、浙江两省徐霞客研究会联合发起的“徐霞客与王士性旅游考察大理学术研讨会”在云南省大理白族自治州宾川县鸡足山镇举办前夕,已经销声匿迹60多年的明末静闻和尚墓塔原碑,像冥冥之中自有天意的传奇一样,在鸡足山下沙址老村村民杨继能祖传老宅之中被偶然发现。据宾川县徐霞客研究会副会长兼秘书长袁蕊8月4日在“今日宾川”微信公众号上的报道,“其碑制规模大小与其他鸡足山明代墓塔碑记差不多,保存完好,字迹大都十分清晰,上有‘崇祯戊寅岁季冬……’的字样,单是看到‘崇祯’二字便极为振奋人心,而后又认真研究了碑文及书法、雕刻手法等,初步断定应该是徐霞客时代立下的原碑。”(腾讯网.袁蕊.鸡足山发现疑似明《静闻碑记》原碑.[R/OL].[2023-0804].https://new.qq.com/rain/a/20230804A06P8B00.该文又以《鸡足山发现明代

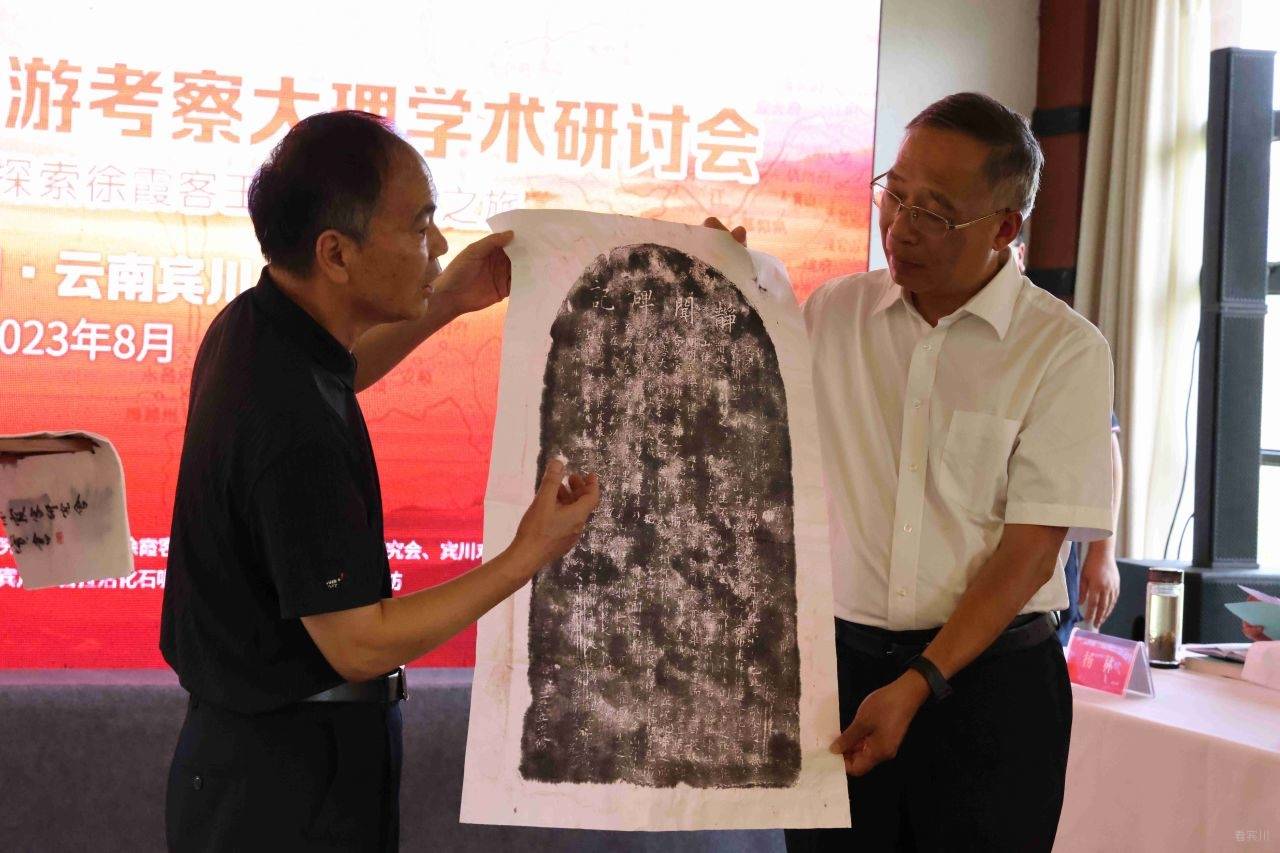

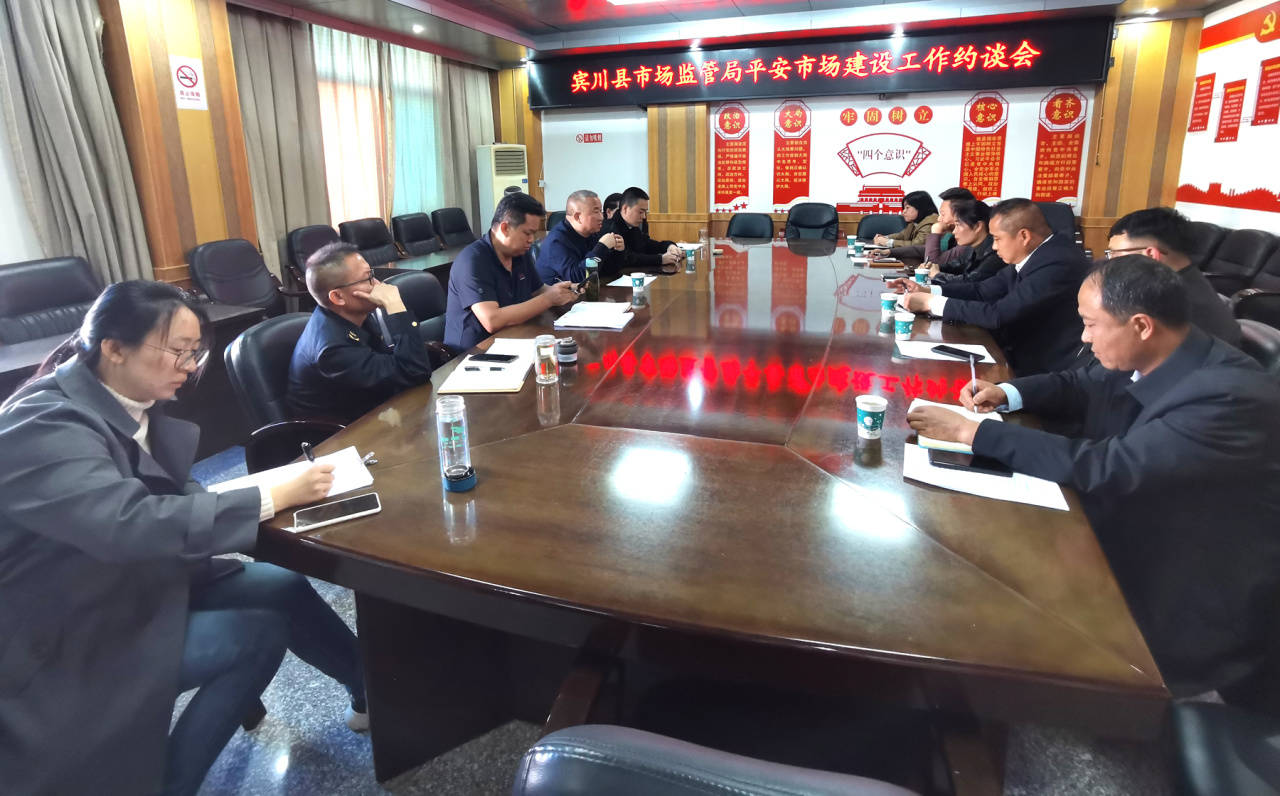

2023年8月9日,“徐霞客与王士性旅游考察大理学术研讨会”在鸡足山镇开幕。开幕式上,隆重举行了杨继能家庭向宾川县有关部门捐赠静闻墓塔原碑仪式。因墓碑原石较重,且是重要历史文物,捐赠现场没有展示原碑,宾川县徐霞客研究会请本地专家拓印了碑文——《静闻碑记》,并向浙江、云南两省省级徐霞客研究会赠送了墨迹尚鲜的拓片,原碑则由宾川县相关部门和组织集体研究后妥善保存在鸡足山。

静闻和尚是明末万历至崇祯年间南直隶常州府江阴县迎福寺僧人,大旅行家、地理学家、文学家徐霞客晚年“万里遐征”西游云南的同行伴侣。他是徐霞客好友、江阴迎福寺上人莲舟法师的徒弟,一名虔诚的佛教徒,在迎福寺参禅诵经二十年,刺血写成《法华经》一部,发愿要将其供奉到云南鸡足山。因为鸡足山是佛教徒心中的圣地之一。传说,如来佛祖涅槃圆寂时,曾将衣钵交给大弟子迦叶尊者,让他到鸡足山华首门守衣入定,等候弥勒佛祖降生,鸡足山因此被认为是释迦摩尼佛大弟子迦叶尊者的道场。早在明代,鸡足山就是声名远播、久负盛名的佛教名山,后又因其逐渐融汉传、藏传和南传佛教于一山,是世界各地佛教徒心中的圣地,又被誉为“灵岳”,成为中国十大佛教名山之一。

明末崇祯九年农历九月十九日(公元1636年10月27日),徐霞客从江阴家中起程,正式开启他一生最后一次,也是历时最长的一次出门旅行考察——“西游”云南之旅,又被后世“徐学界”称为“万里遐征”。他此行的目的,是要到云南甚至西藏考察长江源流。与他同行的,除了随行的家奴小僮、从仆顾行和长随挑夫王二外,就是静闻和尚。鸡足山是他们的共同目的地,两人结伴而行,便于途中互相照应,徐霞客曾亲口说过:“静上人与予矢志名山,来朝鸡足。”此后,他们一路从江阴经无锡、苏州、昆山到上海佘山,再自东向西穿越浙江、江西、湖南等省境,于次年闰四月进入广西。在广西境内旅行五个多月后,静闻和尚于崇祯十年(1637)农历九月廿四日(徐霞客辞别静闻前往桂东南考察的次日)客死南宁崇善寺,留下“予不能以身至鸡山,其必以骨至”的遗言,希望徐霞客返回后能将其骸骨携往鸡足山安葬以遂其平生之志。当年腊月初十日,与静闻诀别70多天的徐霞客,完成桂东南的游历考察后返至南宁崇善寺,得知静闻客死崇善寺的详情。此后,他花了9天时间与崇善寺恶僧交涉静闻骨灰与遗物事宜,直到腊月十九日,历尽艰辛才将已被草草埋葬的静闻骨殖捡拾到竹筒中,从此背着静闻骨灰跋山涉水一年多,直到崇祯十一年(1638)腊月廿六日瘗埋于鸡足山文笔峰下。次年正月,鸡足山悉檀寺僧人遵照徐霞客嘱托为静闻墓塔刻石立碑,此即前述2023年8月再现的《静闻碑记》原石。

丽江徐会供图

自1639年立碑后,静闻墓碑经风历雨300多年都始终完好无损地屹立在静闻墓塔原址。1939年冬,中国雪山画派创始人、时为西南联合大学学生的李霖灿先生,曾随身携带《徐霞客游记》专程前往鸡足山游览考察。他亲眼目睹了静闻墓塔原碑,并全文抄录了刊刻在墓碑上的《静闻碑记》,后来写成《塔盘山的静闻碑记》一文,收入《霖灿西南游记》,1976年由台湾扬名出版社出版。这是《静闻碑记》首次以纸质出版物的形式全文公开、流传于世。由于明清以来的《鸡足山志》等文献都没有完整收录过《静闻碑记》原文,李霖灿先生抄录刊出的《静闻碑记》,虽然正文尚有一些错漏讹误,却是静闻墓塔原碑再现前唯一保存《碑记》全文的存世资料,其文献价值不言而喻。

另外,丽江市徐霞客研究会会长张万星(夫巴)先生收藏有吴一峰先生1946年所拍摄的《静闻墓塔》黑白照片一张。在这幅照片中,静闻墓塔原碑清晰可见,可知直到新中国成立前,静闻墓塔原碑都完好无损地立在鸡足山腰的文笔山上静闻墓塔前。遗憾的是,在上世纪五六十年代轰轰烈烈掀起的“破四旧”和“十年浩劫”运动中,包括悉檀寺在内的鸡足山诸寺庵庙宇遭到严重破坏。静闻墓塔也未能幸免,不仅塔身被推倒破坏,刻有《静闻碑记》的墓塔原碑也销身匿迹、不知所踪。2014年10月,中国当代“徐学”巨擘、徐霞客及其《游记》整理研究的集大成者、云南大学历史系老教授朱惠荣先生在生活·读书·新知三联书店出版《徐霞客在云南》一书,收录先生“徐学”精华论著10篇(含弁言)。其中,在最后一篇《云南文献中的徐霞客》一文中,先生开篇就介绍并全文移录了李霖灿先生当年抄录的《静闻碑记》,让《静闻碑记》正文在全国徐学界的流传更广、知名度更高、影响也更大。因始终未能再见原石,朱惠荣先生只能全照李霖灿先生所抄移录,并在文中深为叹息:“遗憾的是,徐霞客征集的一批有关静闻事迹的作品皆湮没无闻,历经三百多年风霜的黄郊《静闻碑记》终又遁迹荒烟蔓草。”(朱惠荣.徐霞客在云南.[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014:274.)

可喜的是,适值徐霞客首登鸡足山游览考察385周年之际,刻有《静闻碑记》的静闻墓塔原碑又盛世重现,诚可告慰静闻和尚和徐霞客、李霖灿、朱惠荣诸先贤在天之灵,更是当前全国徐学乃至明史学、文物、书画、旅游等社会各界值得庆贺的喜讯与大事,实在值得社会各界从不同侧面深入研究、广泛宣传。“乱世隐而盛世出”,不仅是国宝级文物——陈仓石鼓的传奇,鸡足山静闻墓碑也体现得淋漓尽致,这本身也是一个历经风雨沧桑的传奇故事。

静闻墓塔

二、李霖灿先生抄录版《静闻碑记》与原碑所刻版之异同及朱惠荣先生所论有关问题辨证

虽然李霖灿先生早在1976年就在台湾出版了《霖灿西南游记》一书,其中的《塔盘山的静闻碑记》已公开发布了《静闻碑记》全文。朱惠荣先生2014年10月在生活·读书·新知三联书店出版《徐霞客在云南》一书时,又在《云南文献中的徐霞客》一文中做了全文移录,但因李霖灿先生所抄录和朱惠荣先生所移录的版本内容与2023年所现原碑所刻《静闻碑记》原文尚有一些不同,为飨同好,笔者将2023年再现的静闻墓塔原碑所刻《静闻碑记》(腾讯网.袁蕊.鸡足山发现疑似明《静闻碑记》原碑.[R/OL].[2023-0804].https://new.qq.com/rain/a/20230804A06P8B00).

全文原文摘录并考释如下:

静 闻 碑 记

余故乡霞客徐先生,足迹遍海宇,曾不一挟同人;迎福寺静闻上人,止静二十年,未尝一讯丘壑。乃鸡山之行,不相期而相将,此谁作之合哉?既而茶陵经虎穴,衡阳遭盗劫,皆濒死不死。抵粤之南宁,静闻竟死于病,距其始行九月十九,适期年也,此又谁夺之去哉?先是,静闻曰:“子不能以身至鸡山,其必以骨至”,先生颔之。既死,即就禅侣遵荼毗法,襁负以前,此又谁为为之而死不能阻、生不能间哉?

于是,行则为肘后之珍,止则枕中之秘,遇佳山佳水则倚仗相计,若招若慰;遇毒雾蛮烟、鼯悲箐黑、险阻不前,则傍石为侣,共冻共馁,间关至滇,亦复期年矣。

适有悉檀寺仙陀、纯白两上人亦自鸡山来,遇而奇之曰:“从来未有以骨来鸡山者,静上人既以骨来,独不可以骨止乎?”时先生拟从鸡山还葬其骨,不即应。唐大来辈交怂恿之曰:“空门以四大为幻相,何有于白骨?又何有于首丘?况此骨之所以重者,以静上人一念皈依鸡山,至死弥切。故不当作白骨观,直是即骨见性、即骨见佛。若一离鸡足,便与狗子喫何异?”先生乃再颔之。

箨冠子闻之曰:“静闻上人矢志名山,身未至而骨至。徐先生不惮于万里负骨,鸡山诸禅侣不惜以一抔藏骨,此一骨而三生之公案在是焉,余又何难以无笔为鸡山留一段盛事?”乃记而系之以偈曰:

孰驱之来?迂此皮囊!

孰负之去?历此大荒!

骨非白骨,所志即是。

未至鸡足,此骨不死。

既至鸡山,此亦非骨。

知至至之,既闻所闻。

知终终之,即止所止。

鸡山之外,谁骨谁肉?

若复蛇足,即非鸡足。

时:皇明崇祯戌寅岁季冬廿六日滇晋宁箨冠子黄郊拜撰。

静闻墓塔

经笔者仔细比对,李霖灿先生当年抄录、朱惠荣先生移录的《静闻碑记》,与2023年8月再现的静闻墓塔原碑所刻《静闻碑记》略有不同:一是原碑有句云“不相期而相将”,李霖灿先生抄录为“不想期而相将”。结合上下文推测,当以原碑为是。朱惠荣先生因未能见到原碑,故照误移录;二是原碑有句云“子不能以身至鸡山”,李霖灿先生原文抄录后,在“子”字后备注云“疑为予”。结合上下文可知,原碑刊刻有误,此处“子”当为“予”。朱惠荣先生移录时直接作了校正;三是原碑有“既死”二字,李霖灿先生漏录,朱惠荣先生移录时亦无;四是原碑有句云“鼯悲箐黑”,李霖灿先生抄录时误作“鼯悲箐深”,朱惠荣先生照误移录;五是原碑之偈有句云“所志即是”,李霖灿先生抄录时误作“所至即是”,朱惠荣先生照误移录;六是原碑落款为“ 时皇明崇祯戌寅岁季冬廿六日滇晋宁箨冠子黄郊拜撰”,李霖灿先生漏抄“时”“皇”“晋”三字,且将“滇”字误认为“镇”字,落款作“明崇祯戌寅岁季冬廿六日镇宁箨冠子黄郊拜撰”。朱惠荣先生移录时,将“镇”字改为“晋”字,作“明崇祯戌寅岁季冬廿六日晋宁箨冠子黄郊拜撰”;七是原碑又有“清甲午清明祭主教立重修”11字,李霖灿先生抄录时说:“另附一小行,字迹不同,行又斜:清甲午清明祭主教立重复。”李霖灿先生将“修”字误抄为“复”字,朱惠荣先生照误移录。

从今见原碑左下方“清甲午清明祭主教立重修”的一行补刻小字看,清代甲午年清明时曾有“主教”重新修复过静闻墓塔。关于这个清代的甲午年到底是哪一年,朱惠荣先生曾有过论述。清代共有顺治十一年(1654)、康熙五十三年(1714)、乾隆三十九年(1774)、道光十四年(1834)、光绪二十年(1894)5个甲午年,朱惠荣先生认为,“康熙三十一年(1692)范承勋修《鸡足山志》和康熙四十二年(1703)高奣映撰《鸡足山志》中的《徐弘祖传》,都提到‘晋宁黄郊为之铭’曰,黄郊撰碑只能立于此前的甲午岁,即顺治十一年(公元1654年)”。笔者认为,正如朱惠荣先生所说,公元1654年“正是农民起义军孙可望、李定国等四将军主政云南阶段”,云南虽尚未直接在南明永历政权治下,但四将军仍奉南明永历帝正朔,若是这一年“重修”静闻墓塔,当时云南各界人士依旧心向明廷,是不可能冠以“清”的朝代名的。《静闻碑记》所刻的“清甲午”,只可能是此后的甲午年。再揆之“主教”字样,当是一位基督徒修缮的静闻墓塔。结合晚清西方传教士在滇西传教更为活跃的历史事实,此“甲午年”为光绪二十年(1894)的可能性更大。

(未完,待续)

作者/汪 冲

编辑/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/张 进

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言