【人文宾川】蚕豆往事

蚕豆往事

◎/杨志勇

以前宾川坝子主要的农作物是水稻、蚕豆、玉米和小麦。

“三水豆子四水麦”,豆子从点下去到收获,一般只要灌三次水,宾川坝子向来干旱,在引洱入宾工程之前,整个坝子的冬季几乎没什么降雨量,所以种蚕豆的比种麦子的要多。

据《太平御览》记载,蚕豆是西汉张骞出使西域时期传入中国,已有2000多年的种植历史,最初名字叫胡豆,南宋著名诗人杨万里的诗序里首称它为蚕豆。蚕豆的营养价值很高,适用范围很广,在蚕豆收获后,根系和根瘤残留在土壤中,分解后会释放氮元素,提升土壤肥力,为下一季作物提供部分氮素。

水稻收获后父母姐妹们会带着豆种、点豆桩,赤脚踏进田里踩着寒冷的土地去“点”豆子。一手使劲把点豆桩戳进田里,轻微旋转一下,钻出一个圆洞,拔出豆桩,另一手就飞快的把一粒豆种扔到洞里,再用豆桩再点一下旋一旋。左右两只手的速度都很快,配合得还特别好,一排一排的点下去。一点、一丢、再一点……点得要快,丢得要准,两手之间的替换可以说是无缝衔接。每个成年人一天一般都能种三四分田,有的更是能种六七分,反正就是要趁着田里潮湿,田稍一干燥就点不下去。

水稻收获后父母姐妹们会带着豆种、点豆桩,赤脚踏进田里踩着寒冷的土地去“点”豆子。一手使劲把点豆桩戳进田里,轻微旋转一下,钻出一个圆洞,拔出豆桩,另一手就飞快的把一粒豆种扔到洞里,再用豆桩再点一下旋一旋。左右两只手的速度都很快,配合得还特别好,一排一排的点下去。一点、一丢、再一点……点得要快,丢得要准,两手之间的替换可以说是无缝衔接。每个成年人一天一般都能种三四分田,有的更是能种六七分,反正就是要趁着田里潮湿,田稍一干燥就点不下去。

点豆子的时候虽然双手的配合可以说是天衣无缝,可也总有没落到小洞里的豆子。因为没落到洞里,所以它们吸收的养分水分都不足,于是在其它洞里的豆子都发出几片嫩叶了,可那些还是只在洞口微微驽芽。于是嘴馋的小孩子总会去把那些芽豆拾捡回来炒了吃,那个炒芽豆的味道特别特别的美味。

豆苗齐齐长了起来,秋也深了,霜降下来,细小的豆苗被寒霜冻得翻了个身,整片大地一片银白,等到太阳爬过老东山、妙高山,温暖的光照遍宾川大地,那些匍匐的豆苗就像刚刚睡醒一样,齐刷刷的站了起来,本来银白的大地一下变得翠绿。

秋过尽了,小豆苗也长大了一些,都快要盖过成人的膝盖了,有不少都开始发出了分叉。为了来年的丰收,悠闲了个把月的人们也有了活计,那就是要去把那些有了分叉的豆苗中最初发出的在正中的那根芽掐去,人们都称那个活计“chan豆母子”,chan是白族话,应该是古字“摲”。读音为“chàn”,有芟除、掐去之意,与“掐除”意思相近 。《禮·禮器》中提到“君子之於禮也,有摲而播也”。摲回来的豆母子一般都是直接丢给家里的猪鸡直接生吃,但是为了让猪好食用消化,很多人家还会把那些豆母子切得细碎,用火煮上一煮。因为过去那个年代,农村经济干枯,有的人家还会把它的尖芽单独留下来,用来做菜,随便烫一下,打个酸辣蘸水,就是一道美味。以前平川坝子因为处在在远离县城的山区,像那样子吃的人家就很多,甚至还会把那过多的嫩苗尖焯一下水嗮干,等到豆子可以吃的时候,把这干的蚕豆尖与新蚕豆剥出的豆米或者泡豆剥出的豆米一起熬汤,被美称为子母相会汤,吃到这道菜时,总会有一种浓厚的亲情四处洋溢。

秋过尽了,小豆苗也长大了一些,都快要盖过成人的膝盖了,有不少都开始发出了分叉。为了来年的丰收,悠闲了个把月的人们也有了活计,那就是要去把那些有了分叉的豆苗中最初发出的在正中的那根芽掐去,人们都称那个活计“chan豆母子”,chan是白族话,应该是古字“摲”。读音为“chàn”,有芟除、掐去之意,与“掐除”意思相近 。《禮·禮器》中提到“君子之於禮也,有摲而播也”。摲回来的豆母子一般都是直接丢给家里的猪鸡直接生吃,但是为了让猪好食用消化,很多人家还会把那些豆母子切得细碎,用火煮上一煮。因为过去那个年代,农村经济干枯,有的人家还会把它的尖芽单独留下来,用来做菜,随便烫一下,打个酸辣蘸水,就是一道美味。以前平川坝子因为处在在远离县城的山区,像那样子吃的人家就很多,甚至还会把那过多的嫩苗尖焯一下水嗮干,等到豆子可以吃的时候,把这干的蚕豆尖与新蚕豆剥出的豆米或者泡豆剥出的豆米一起熬汤,被美称为子母相会汤,吃到这道菜时,总会有一种浓厚的亲情四处洋溢。

大一些的豆叶儿,还会被一些大人当成玩具给小孩子玩,那就是把一张叶子含在嘴里,用力去吸,直到把薄薄的叶子吸得出一个鼓包,鼓包越吸越大,一张张小巧的豆叶儿都被吸成一个个小气球。

熬过冬天,进入春天,豆苗长得更旺盛,有些圈肥足的,都可以长得有人的腰高,摲豆母子的活计减少了,但田间的杂草也多了,有hudaodi草等多种杂草。hudaodi白族话意思就是喊叫大的弟弟,有些地方叫“哨子草”,它的荚果就像小号的豌豆,把荚果摘下来,剥开弧形一边,取尽里面的小豆米,掐去尾部,含在嘴里就能吹出响亮的声音,有技巧的还能吹出动听的音乐旋律来,当吹不响了,取出来拍打击下,念句口诀“hudaodi,你给响,你爹给你几巴掌”,它居然神奇的又能吹出声来。这些杂草一多就会减少蚕豆的产量,于是人们就要尽量这些杂草拔除,于是摲豆母子就变成了摲豆草。

豆草还没拔除干净,豆苗上就开始冒出了花苞,沿着豆秆,躲在叶子后面成排的挂着,每棵豆苗上都挂满简单的花朵,一树一树的,绿色的叶子后面藏着白色的花瓣,花瓣中间还有着黑色的圆斑,也别有一番风味。于是摲豆草的活计也就没了,一般就是静静等着花谢,等着它吐露荚果。

豆草还没拔除干净,豆苗上就开始冒出了花苞,沿着豆秆,躲在叶子后面成排的挂着,每棵豆苗上都挂满简单的花朵,一树一树的,绿色的叶子后面藏着白色的花瓣,花瓣中间还有着黑色的圆斑,也别有一番风味。于是摲豆草的活计也就没了,一般就是静静等着花谢,等着它吐露荚果。

冒出的荚果有小指头粗细的时候人们都亲切的叫它“炮仗头”,那时为了誊出撒稻谷种的部分土地的荚果就可以吃了,剥开后里面是一层白白的絮状物,里面有着豌豆子一样大的小豆米。把炮仗头削去须,洗一洗,就可以连嫩嫩的外皮一起炒了吃,或者焯下水,打个酸辣蘸水蘸了吃。当然作为每一个农村人都不大舍得去摘了来吃,只是特别馋的话,偶尔会尝尝新样吃上一顿两顿。不过如果要誊秧田的话 那就没法子了,无论如何,那些还没有成熟的豆都会有一二分地的面积,被早早挖起,嗮上一久,用来育秧苗,那些荚果自然都会被摘下来吃。

到二月份,排营的天气变热,绝大部分荚果都变得有大拇指粗细,变得更是圆润,有些更是感觉那豆粒都要鼓了出来,整个荚果外皮变得曲线玲珑起起伏伏,一眼看去饱鼓鼓的。

因为天气太热,去田里干活的大娘大嫂偶尔会有人被嗮得发昏,有些老奶奶就把一个亘古流传的小秘方传了出来,那就是剥一颗豆子,直接剥到里面的豆米,然后把合在一起的两瓣豆米掰开,贴在两边太阳穴上,据说那样就可以防止中暑。有些爱玩的,用一粒蚕豆,一点豆叶也能制成能吹出动人音乐的真哨子来。

有些豆类生吃是有毒的,但蚕豆能生吃,无毒而且很好吃,排营的新鲜蚕豆,连荚果的外皮都能吃,一般就是用水煮一煮,然后打个酸辣蘸水蘸着吃,记得上小学时,一天下晚自习后三个同学趁着黑夜去田里弄回了很多,煮了满满一铜锣锅,打了个酸辣蘸水,居然就被三个人吃得一点都不剩。也可以炒了吃,用宾川特色的“猪肠子腌生”一起炒的话更是别有一番滋味。

但是最接地气的豆子吃法就是烧了吃。烧蚕豆吃排营坝子叫“打土锅灶”,挖好在嗮的秧田里,搬一些土疙瘩,垒成一个圆形的土圈,然后在圈里烧一堆火,把土疙瘩烧烫,把摘好的饱鼓鼓的豆子投到炭火里,很快推翻土圈,把土疙瘩全敲碎,密密实实的盖住炭火和豆角,焖上十多分钟,在刨开土层,那豆就焖熟了,吃起来更是叫小孩子欲罢不能,可以叫人烧了一灶,又想在来一灶。鲁迅先生《社戏》里的偷豆情节,也真实的在我们打土锅灶的过程中出现过,几个伙伴一起去打土锅灶,在摘豆时就有一个伙伴大声说:去偷我家的,我家的豆子全都饱鼓鼓饱鼓鼓的。他刻意强调他家豆子的“饱鼓鼓”,直接影响到我后来在形容每种圆滚滚的东西很饱满时都爱用“饱鼓鼓”。清明了,豆子因为太饱满了,人们会把它直接剥成豆米,把它煮熟揉碎拌上面,用来炸豆米粑粑吃,或者直接煮豆米汤圆。用豆米煮的豆米腌菜汤,更是鲜得的一绝。

但是最接地气的豆子吃法就是烧了吃。烧蚕豆吃排营坝子叫“打土锅灶”,挖好在嗮的秧田里,搬一些土疙瘩,垒成一个圆形的土圈,然后在圈里烧一堆火,把土疙瘩烧烫,把摘好的饱鼓鼓的豆子投到炭火里,很快推翻土圈,把土疙瘩全敲碎,密密实实的盖住炭火和豆角,焖上十多分钟,在刨开土层,那豆就焖熟了,吃起来更是叫小孩子欲罢不能,可以叫人烧了一灶,又想在来一灶。鲁迅先生《社戏》里的偷豆情节,也真实的在我们打土锅灶的过程中出现过,几个伙伴一起去打土锅灶,在摘豆时就有一个伙伴大声说:去偷我家的,我家的豆子全都饱鼓鼓饱鼓鼓的。他刻意强调他家豆子的“饱鼓鼓”,直接影响到我后来在形容每种圆滚滚的东西很饱满时都爱用“饱鼓鼓”。清明了,豆子因为太饱满了,人们会把它直接剥成豆米,把它煮熟揉碎拌上面,用来炸豆米粑粑吃,或者直接煮豆米汤圆。用豆米煮的豆米腌菜汤,更是鲜得的一绝。

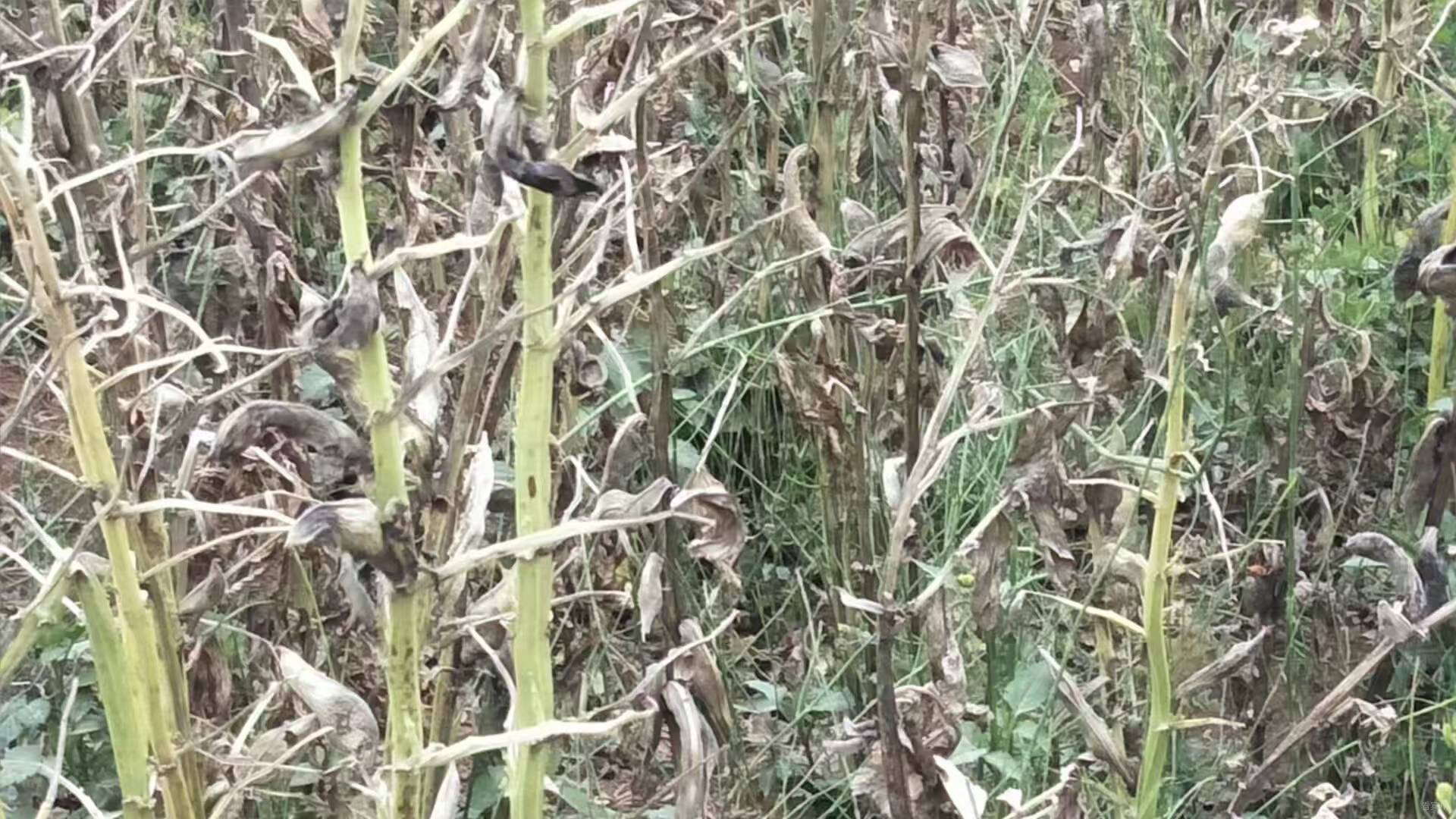

那个时候天气变得热了,豆子完全成熟,绿色的荚果变黄、变黑,变得干瘪。叶子直接干枯。

人们开始收获豆子,田少的会把豆儿连根拔起,田多的就用镰刀贴地割下,铺在田里嗮上几天,才把它们收回家去,用一种叫连ge(枷)的工具来打,这连枷是用四五根大拇指粗,一米一二长的多刺的棍子削去刺,留下结疤并排勒成一个小刺板,利用一根短的转轴,连接在一根两米多长的大木棍上,一甩那刺板就会旋转。人们就抬着大木棍甩动双手,把小刺板转起来去拍打铺在地上嗮干了的豆秆,把豆子打爆出来,把豆叶子打碎,在打的时候,一般就是把豆子整齐的排放在平地上,三四个人,一人一把连枷,排成一排,或者两两相对,在一排的一起挥动连枷,整齐划一的打下去,打一下挪动一步,从一边打到另外一边,然后又打回来,两两相对的则先后挥动枷,你落下我举起,你的刺板离开豆子,我的刺板就拍到了豆子上,然后你进一步,我退一步,打到尽头又反向移回去。每一下连枷拍到干了的豆秆,上面灰白的蚕豆子就雨水一般飞溅出来。叶子、豆秆就被陆续拍碎、打绒。打碎的叶子就叫豆叶子糠,是喂猪最好的饲料。打绒的豆秆,在利用机械去粉碎一下,就叫粉碎糠……

人们开始收获豆子,田少的会把豆儿连根拔起,田多的就用镰刀贴地割下,铺在田里嗮上几天,才把它们收回家去,用一种叫连ge(枷)的工具来打,这连枷是用四五根大拇指粗,一米一二长的多刺的棍子削去刺,留下结疤并排勒成一个小刺板,利用一根短的转轴,连接在一根两米多长的大木棍上,一甩那刺板就会旋转。人们就抬着大木棍甩动双手,把小刺板转起来去拍打铺在地上嗮干了的豆秆,把豆子打爆出来,把豆叶子打碎,在打的时候,一般就是把豆子整齐的排放在平地上,三四个人,一人一把连枷,排成一排,或者两两相对,在一排的一起挥动连枷,整齐划一的打下去,打一下挪动一步,从一边打到另外一边,然后又打回来,两两相对的则先后挥动枷,你落下我举起,你的刺板离开豆子,我的刺板就拍到了豆子上,然后你进一步,我退一步,打到尽头又反向移回去。每一下连枷拍到干了的豆秆,上面灰白的蚕豆子就雨水一般飞溅出来。叶子、豆秆就被陆续拍碎、打绒。打碎的叶子就叫豆叶子糠,是喂猪最好的饲料。打绒的豆秆,在利用机械去粉碎一下,就叫粉碎糠……

豆子嗮干,还没收到家里的时候,去上学的我们如果馋了,准会偷偷的去抱上一些,躲在一个角落,点起火,让那茎秆自行燃烧,等火熄灭,豆子就烧熟了,捡捡就可以揣兜里慢慢的吃。

在收豆的时候,因为豆秆在田里都嗮干了,大娘用背索背,大爷用挑竿挑,小孩子用一段“条子”(细木棍)挑一点点,一起把田中豆子搬运回去的时候,沿途总会掉不少豆子,于是下课后的我们总会去沿途捡豆子,捡到一茶杯,就能换一个糯米冰棒。有的同学“捡”得多的,甚至可以拿去换钱,能换好几块。

豆子收到家了,都成了特别硬的干豆子,但一样有很多种吃法。最主要还是用来做菜,把它用小火炒一下,然后加上水煮上一久,在捞出来,放油爆炒,加点盐、辣椒等佐料,最后加点小葱,那就是排营最常见的家常菜炒胡皮豆(虎皮豆)。然后是做零食,把干蚕豆小火慢炒 ,加点盐,就可以留着慢慢打发孤寂。

豆子收到家了,都成了特别硬的干豆子,但一样有很多种吃法。最主要还是用来做菜,把它用小火炒一下,然后加上水煮上一久,在捞出来,放油爆炒,加点盐、辣椒等佐料,最后加点小葱,那就是排营最常见的家常菜炒胡皮豆(虎皮豆)。然后是做零食,把干蚕豆小火慢炒 ,加点盐,就可以留着慢慢打发孤寂。

干蚕豆磨成面,一般是连皮的,那是用来喂猪的,但如果先用粗筛子过一遍机器,拉去外皮,在把里面的豆米磨成精面那就是家里最主要的杂粮的一种了。首先可以用来做菜叫豆面茶,用腊油腊一下锅,加入适当的水,等水烧开,把豆面用凉水调成面糊,慢慢加入滚水,边倒入边搅拌,带锅里的面糊变得粘稠,加入盐,辣椒油,麻油葱花,就可以端上桌,其实就是云南最常见的早餐稀豆粉的简化版,用来拌饭吃,特别香,还有一股浓浓的豆腥味。有段时间,县城西大街有家稀豆粉生意特别好,就是因为人们都说它里面有淡淡的豆腥味,知道它是真正的豆面制成的。

干蚕豆磨成面,一般是连皮的,那是用来喂猪的,但如果先用粗筛子过一遍机器,拉去外皮,在把里面的豆米磨成精面那就是家里最主要的杂粮的一种了。首先可以用来做菜叫豆面茶,用腊油腊一下锅,加入适当的水,等水烧开,把豆面用凉水调成面糊,慢慢加入滚水,边倒入边搅拌,带锅里的面糊变得粘稠,加入盐,辣椒油,麻油葱花,就可以端上桌,其实就是云南最常见的早餐稀豆粉的简化版,用来拌饭吃,特别香,还有一股浓浓的豆腥味。有段时间,县城西大街有家稀豆粉生意特别好,就是因为人们都说它里面有淡淡的豆腥味,知道它是真正的豆面制成的。

如果把那豆面先用水调成稀面糊,在用纱布进行过滤。过滤过的浆液沉淀出的叫小粉。滤后剩下的渣就叫豆腐渣。这豆腐渣一般就是用来渥成制豆瓣酱的主料,也可以直接炒了吃。那小粉要晒干收藏,以后每次可以取一份出来调成浆液就可以制成稀豆粉,凉粉。一种我们叫小豆腐的食品,妈妈年轻时常做,每次制凉粉时都会有一小点,可惜现在妈妈已经离开了两年多,在几个月就三年了。可惜的是我也忘了那是怎么做的了,在百度上查了许久,搜索出来总说就是现在的包浆豆腐,其实根本就不是一样的,那小豆腐其实比一般豆腐要粗糙一些,现在的萂村坝子也常有,隔不久就会去买了回来凉拌着吃,比一般的豆腐拌出来好吃得多。

如果把那豆面先用水调成稀面糊,在用纱布进行过滤。过滤过的浆液沉淀出的叫小粉。滤后剩下的渣就叫豆腐渣。这豆腐渣一般就是用来渥成制豆瓣酱的主料,也可以直接炒了吃。那小粉要晒干收藏,以后每次可以取一份出来调成浆液就可以制成稀豆粉,凉粉。一种我们叫小豆腐的食品,妈妈年轻时常做,每次制凉粉时都会有一小点,可惜现在妈妈已经离开了两年多,在几个月就三年了。可惜的是我也忘了那是怎么做的了,在百度上查了许久,搜索出来总说就是现在的包浆豆腐,其实根本就不是一样的,那小豆腐其实比一般豆腐要粗糙一些,现在的萂村坝子也常有,隔不久就会去买了回来凉拌着吃,比一般的豆腐拌出来好吃得多。

干豆子还可以泡上一久,制成泡豆,用来做菜吃,端午节吃泡芽豆更是云南某些地方的特俗。泡豆剥成豆米做豆生,那可是排营坝子办红白喜事时的必备菜肴。在以前妈妈都会泡很多干蚕豆,每次做汤菜都会剥一些豆米进去同煮,妈妈甚至常对我说“豆米是穷人家的油渣”,在过去,这宾川的豆米可是进供给皇帝的物品,直到杨状元上书皇帝说豆米是猪吃的,皇帝派了钦差下来查看,后才被取消。记得排营的蚕豆,就连最外面这层皮,只要不发黄都能吃,可去浙江打工的时候买到的浙江蚕豆,那个外皮在嫩都是粗筋密布,根本无法下咽。

干豆子还可以泡上一久,制成泡豆,用来做菜吃,端午节吃泡芽豆更是云南某些地方的特俗。泡豆剥成豆米做豆生,那可是排营坝子办红白喜事时的必备菜肴。在以前妈妈都会泡很多干蚕豆,每次做汤菜都会剥一些豆米进去同煮,妈妈甚至常对我说“豆米是穷人家的油渣”,在过去,这宾川的豆米可是进供给皇帝的物品,直到杨状元上书皇帝说豆米是猪吃的,皇帝派了钦差下来查看,后才被取消。记得排营的蚕豆,就连最外面这层皮,只要不发黄都能吃,可去浙江打工的时候买到的浙江蚕豆,那个外皮在嫩都是粗筋密布,根本无法下咽。

有些优选出来的豆子更是留到冬季,用来与渥好的豆腐渣一起制成美味的豆瓣酱,宾川回锅肉,没有这个自制的豆瓣酱,味道都会差很多很多。

有些优选出来的豆子更是留到冬季,用来与渥好的豆腐渣一起制成美味的豆瓣酱,宾川回锅肉,没有这个自制的豆瓣酱,味道都会差很多很多。

整个坝子的豆子收完,人们就会雇牛来翻耕,要犁好嗮上许久,让它充分的吸收阳光,等到秧苗可以插的时候灌水进去那土才容易融化成稀泥。

收了豆的田因为落了很多豆叶,偶尔还有一些因为太干,在收拢时就自行爆开尔遗留在田里的蚕豆,每年收豆的时节,那些家里养了牛马牲畜的人家都会把家里养的家畜赶到田里去放牧,所以那田特别硬,被称为“豆板田”,每家雇牛来翻田,不单要给牛主子一定的费用,在收工时还要给牛一袋子豆叶子糠,几十斤蚕豆作为对老牛的报答。在犁田的时候,我们小孩子就会背着小箩筐跟在老牛后面,把那些被翻出来的豆根捡拾起来,背回家,在打粉碎糠的时候掺进去 一起打。因为没种豆子太久,打糠也是很久以前的旧事,刚开始我还错误的记成了捡豆根回来烧火,一次与几个朋友一起小聚,怀旧伤情,说到检豆根的往事,才被集体回忆出那是用来打糠的,怎么舍得拿来当柴火呢……自从引洱入宾的水引进来,宾川的蚕豆种植都成了稀罕事,原来最悠闲的十冬腊月现在都变得忙碌不堪。

收了豆的田因为落了很多豆叶,偶尔还有一些因为太干,在收拢时就自行爆开尔遗留在田里的蚕豆,每年收豆的时节,那些家里养了牛马牲畜的人家都会把家里养的家畜赶到田里去放牧,所以那田特别硬,被称为“豆板田”,每家雇牛来翻田,不单要给牛主子一定的费用,在收工时还要给牛一袋子豆叶子糠,几十斤蚕豆作为对老牛的报答。在犁田的时候,我们小孩子就会背着小箩筐跟在老牛后面,把那些被翻出来的豆根捡拾起来,背回家,在打粉碎糠的时候掺进去 一起打。因为没种豆子太久,打糠也是很久以前的旧事,刚开始我还错误的记成了捡豆根回来烧火,一次与几个朋友一起小聚,怀旧伤情,说到检豆根的往事,才被集体回忆出那是用来打糠的,怎么舍得拿来当柴火呢……自从引洱入宾的水引进来,宾川的蚕豆种植都成了稀罕事,原来最悠闲的十冬腊月现在都变得忙碌不堪。

那些浸在寒霜里的芽、飘在田埂上的花、藏在土灶里的香,还有连枷起落间优美协调的配合,那些飞溅的豆粒,早已不只是排营坝子的农耕印记,更成了刻在骨血里的乡愁密码。从赤脚踏田点豆时的寒凉,到“摲豆母子”时的细碎期许;从孩童吹着“hudaodi”的清脆声响,到打土锅灶时偷食的欢畅,每一缕蚕豆的气息,都缠绕着祖辈的生计、童年的馋意,还有土地无言的馈赠。

那些浸在寒霜里的芽、飘在田埂上的花、藏在土灶里的香,还有连枷起落间优美协调的配合,那些飞溅的豆粒,早已不只是排营坝子的农耕印记,更成了刻在骨血里的乡愁密码。从赤脚踏田点豆时的寒凉,到“摲豆母子”时的细碎期许;从孩童吹着“hudaodi”的清脆声响,到打土锅灶时偷食的欢畅,每一缕蚕豆的气息,都缠绕着祖辈的生计、童年的馋意,还有土地无言的馈赠。

“三水豆子四水麦”的老说法渐渐淡在风里,连枷拍打豆秆的声响也不在听闻,但每当春末夏初,指尖触到外地贩运来的饱满的豆荚,鼻尖萦绕着炒豆的焦香,依然会想起母亲在灶台前煮豆的身影,想起伙伴们在田埂上捡豆换冰棒的雀跃——原来,那些与蚕豆相伴的岁月,早已像根瘤菌固氮般,把故土的温暖与深情,悄悄种进了每一个排营人的生命里,任凭时光流转,始终鲜活如初。

“三水豆子四水麦”的老说法渐渐淡在风里,连枷拍打豆秆的声响也不在听闻,但每当春末夏初,指尖触到外地贩运来的饱满的豆荚,鼻尖萦绕着炒豆的焦香,依然会想起母亲在灶台前煮豆的身影,想起伙伴们在田埂上捡豆换冰棒的雀跃——原来,那些与蚕豆相伴的岁月,早已像根瘤菌固氮般,把故土的温暖与深情,悄悄种进了每一个排营人的生命里,任凭时光流转,始终鲜活如初。

图文/杨志勇

编辑配图/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/张进

终审/杨凤云

投稿/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言