【时讯副刊】宾川人风骨:光明磊落 兼资文武

宾川人风骨:光明磊落 兼资文武

丁强

“宾川为滇西奥区,山川雄奇。钟于人,光明磊落,兼资文武。”这是前清经济特科状元、浙江提学使兼布政使、云南大学教授、著名学者、书法家袁嘉谷先生对宾川人文特征的评价。

曾担任过云南省文史馆副馆长、正厅级巡视员、文史学家、书法家、宾川古底人张勇先生认为,这是石屏人袁嘉谷老前辈对宾川人人格的赞美和中肯评价,是宾川文化之瑰宝!

云南是人类重要发祥地之一,生活在距今170万年前的云南元谋猿人是迄今为止发现的中国和亚洲最早人之一。

云南省简称云或滇,西汉元封二年(前109年),汉武帝开西地南夷,置县24,云南为其一。取县名为“云南”有三种说法,一是“彩云南现”说,建县时,县治驻地现云南驿村北面的山上出现五彩云霞,县城在彩云之南称“云南”;二是“云山之南”说,云山即现宾川鸡足山,常凝云气高数丈,县城在云山之南称云南;三是“武帝追梦”说,相传汉武帝夜梦彩云,遣使追梦,在今祥云县境追到彩云,因置云南县。

大理洱海

祥云县城

唐朝,南诏王阁罗凤遗使到长安拜唐王,王问:君在何方?使遥指南曰:南边云下。于是在朝廷心目中“云南”便为祖国西南边疆地域的代称,开元十六年(728年)唐王便封阁罗凤为“云南王”。元至元十一年(1274年)设云南等处行中书省,“云南”正式作为滇域的名称确定下来,云南县的地域上曾设过云南郡、云南赕、云南州,“云南”两字一直沿用至今。

由此看来,云南的美名,不仅与祥云有关,也和宾川息息相关。说到这两个地方,丽江市永胜也不得不提。

大理洱海

宾川出土文物

战国至秦代,宾川县境属滇国叶榆地。西汉武帝元封二年(前109),郭昌将兵略滇,在滇池(今晋宁)设益州郡,叶榆、云南(今祥云、弥渡)均属益州郡。东汉明帝永平十二年(公元69),哀牢(西南地区古代民族)国王归附,设永昌郡。原属益州郡的叶榆、云南等地划归永昌郡。蜀汉建兴三年(225),诸葛亮平定南中,改益州郡为建宁郡,设庲降(地名,今曲靖)都督,统管南中七郡,宾川属云南郡。西晋泰始六年(270),设宁州,领南中七郡,宾川属云南郡云平县。北周时改称南宁州。唐朝贞观年间(627~649),一部分“磨些蛮”南迁至宾川县境内,建立越析诏。唐开元二十年(732),越析诏为南诏吞并,宾川为蒙氏太和楚场地。五代、两宋时期,宾川属郑买嗣大长和国、赵善政大天兴国、杨干贞大义宁国、段思平大理国地,宋代后期为大理国河东赕。元代宾川属大理总管府,为太和、赵州、云南三县地。明弘治七年(1494),乡人吴让吁请设州治、建城郭,朝廷同意。割太和县(今大理市)九里、赵州(今大理市凤仪镇)一里、云南县(今祥云县)二里,于宾居川置宾川州,筑大罗卫城,设知州和大罗卫指挥使司。清顺治十六年(1659),裁大罗卫指挥使司。清康熙五年(1666),裁大罗卫指挥使司,设大罗卫守备。民国二年(1913),改宾川州为宾川县,属腾越道(今腾冲县)。民国17年,县知事改称县长,县公署改称县政府。1949年12月23日宾川和平解放。1950年1月1日,宾川县人民政府成立。2005年12月,撤古底乡并入平川镇,全县有8镇2乡。

宾川之名,系由宾居——宾居川——宾川逐步演化而来。较为统一的说法是:宾川之名,源于白语,意谓“产盐或易盐之地”。白族、彝族一直是宾川主要的世居民族。

“江流到此成逆转,奔入中原壮大观。”金沙江从青藏高原奔腾南下,汹涌磅礴,在今丽江市玉龙县石鼓镇转向东北,形成“万里长江第一湾”,而后在永胜县涛源镇又掉头向东,形成“万里长江第二湾”,大江自此东去。永胜自古以来就是四川进入滇西,再至缅甸、印度等地的要津。唐宋时期,云南的政治经济文化中心在大理洱海地区,永胜地处其北,素有“永远安宁,北国胜门”之美誉,故名“永北”,后经兵变之灾,认为北字不祥,便更名为永胜。

永胜的屯田戍边始于元代,繁荣于明代。其中最为重要的是明朝洪武年间实施的“寓兵于农,屯民实边”政策,明洪武二十八年(1395年),沐英之子沐春奏准在今永胜设置澜沧卫军民指挥使司,原驻昆明的云南中卫数千官兵调卫北胜州,担负守卫和屯垦任务,此举称为“洪武调卫”。毛泽东主席先祖毛太华,即在此时来到程海南岸凤羽毛家湾屯垦,并娶当地少数民族女子王氏为妻。据《韶山毛氏族谱》载:“太华公携清一、清四官楚后,留在澜沧卫的清二、清三等儿子及其繁衍的后裔,形成了与韶山毛氏同一始祖的永胜毛氏。”

永胜毛家湾

近两年我在整理宾川县丁家家谱,从祖碑上得知,我祖籍与毛泽东主席祖籍都是一个地方——江西吉安。江西吉安,是孕育庐陵文化的人文故郡。在历史长河中,吉安沉淀出以书院文化、宗教文化、农耕文化、手工业文化、商贾文化等为主的厚重庐陵文化,并成为赣文化的重要支柱。这种文化也从中原带到了永胜、宾川等地。

永胜程海

期纳镇位于永胜县南部,清水村位于期纳镇。资料记载,明洪武二十九年(1396年),明朝在北胜州设“澜沧卫军民指挥使司”,派中原南下的大军在此屯兵于农守疆拓土。明永乐二年(1404年),云南布政司在澜沧卫设驿站,一个设在卫城北胜,另一个设在清水驿,使这里成了现丽江历史上唯一一个官方乡间驿站,始称清水驿,是文武官吏食宿、更换夫役马匹的重要驿站。乾隆五十九年(公元1794年)清水村设立几山书院,来自宾川、永北等地的梓梓学子,就以朗朗书声,倡一代文风,清水也因此有“文风之地”美誉。一村出了刘慥、黄恩锡、杨嵘、黄耀枢4进士。

宾川古底

宾川钟英乡也出过“一门三进士”——杨嘉栋、杨玉林、宗周(杨嘉栋之子),杨玉林号称“滇西第一才子”。我五世祖丁体元,也是个文武双全之人。大清咸丰年间,投军于杨玉科部下,授五品蓝翎军功之职,归复苦读而进学补禀出贡。大清光绪二十五年(1899),取得“廷试进士加五品军功准保永北(现永胜县)学正堂”的功名。

永胜三川坝

永胜是北上中原门户,期纳是乡间驿站,想必宾川的这些先贤们进京赶考,也曾住过,兴之所至必定吟诗作赋、挥毫泼墨。由于年代久远,没有这些人太多手迹,不过,碑石上还是留下了他们的瑰宝,文词简约丰富,书法美观厚重。

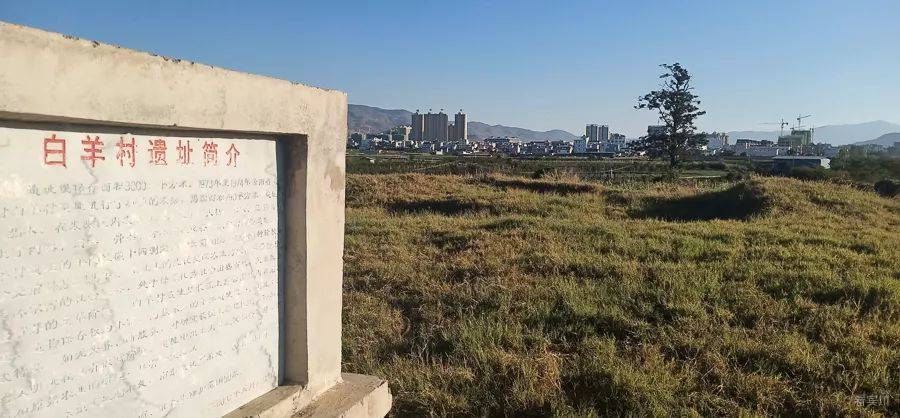

宾川州成文武庙

宾川老县城在州城,这里有文、武合一的文武庙,并且打破了自古“文、武庙不并存”的惯例。文、武之道,一张一弛,正合“文武双全”之意。这算是“文武兼资”的一个物证。另外,全国各地其他照壁都不开窗,而唯独州城武庙和平川杨氏宗祠这两地却极为罕见地开了窗,真可谓是奇特至极。

宾川平川杨氏宗祠

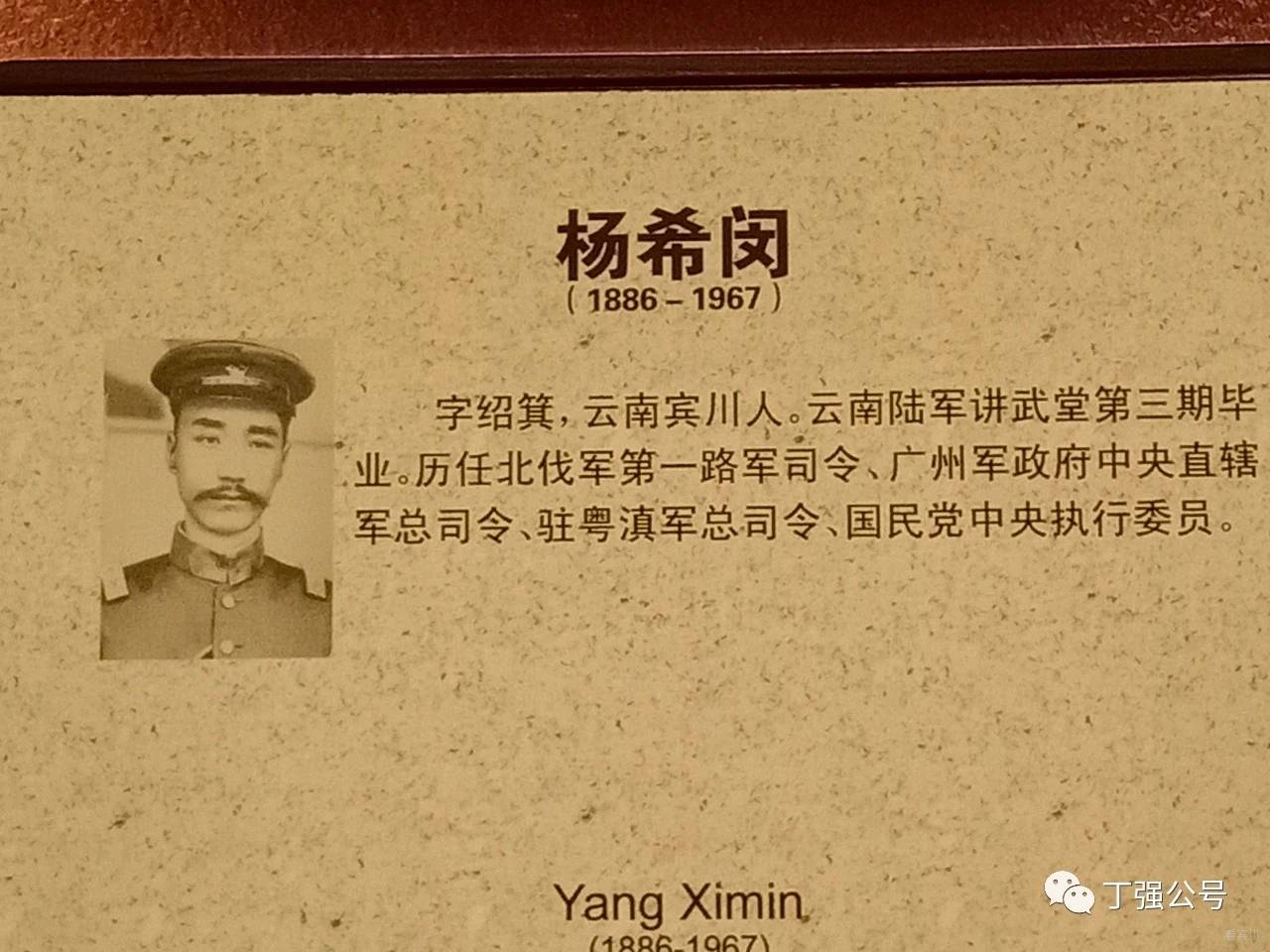

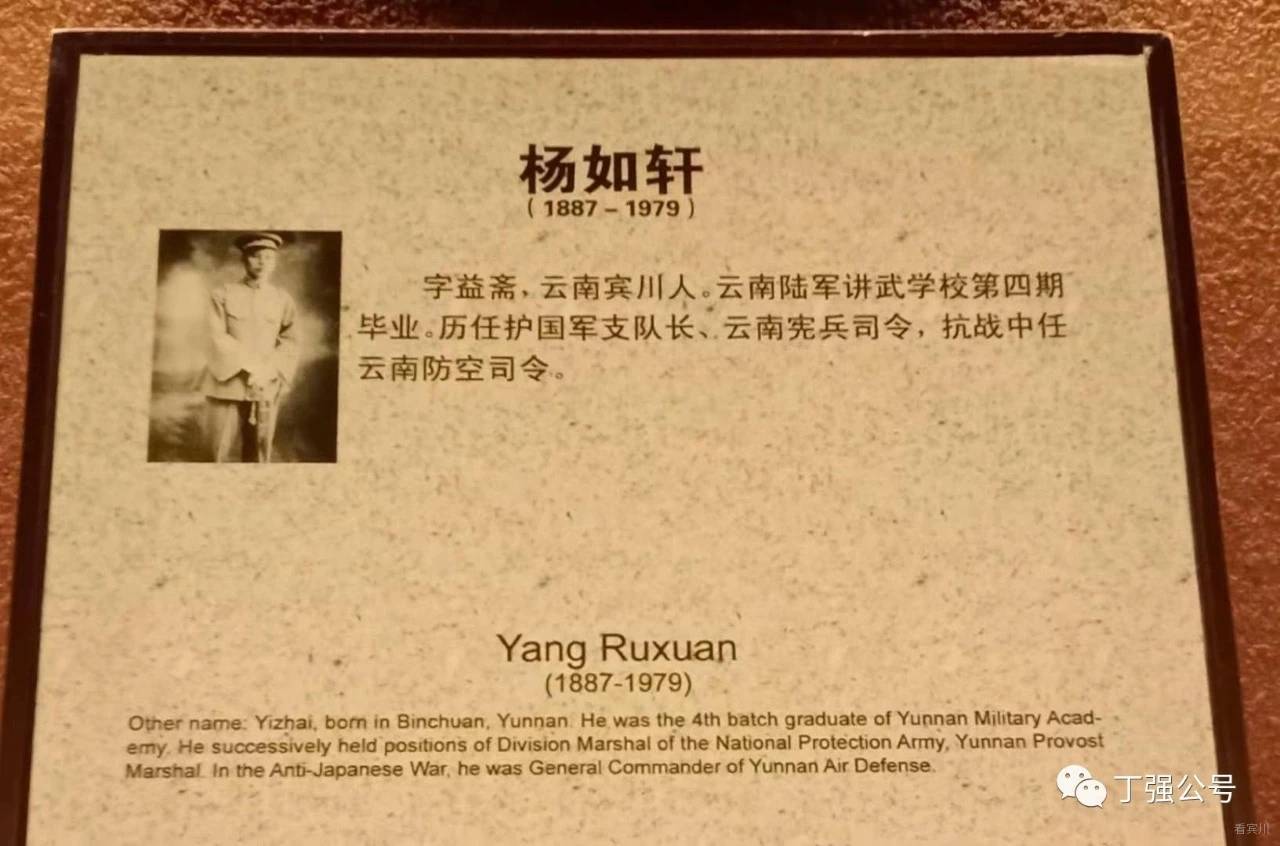

提到杨氏宗祠,就不得不提云南陆军讲武堂的宾川学生,准确点说是平川学生。他们中的佼佼者是杨希闵、杨如轩。

回顾历史,看看现在,宾川人身上的性格特征还有直到忠厚、豪爽大气等等,但最能体现共同特征、人文风骨的,还是袁嘉谷评价得最恰当——“光明磊落,兼资文武”。这8个字道尽了所有宾川人的性格特点,也是宾川人古往今来、将来,做人的最高追求。按照宾川张勇的提议:过去是不知道,现在知道宾川人“光明磊落,兼资文武”后,我们就要人人讲,逢人就讲,让这种风骨、品格深入人心,发扬光大。

去年秋,我和毛太华后裔毛贤民贤弟到毛家湾瞻仰,急切想用古诗词描绘宾川、永胜,急奈古诗词功底太过肤浅,只好诚请宾川二中校友、滇西后起赵思良贤弟代笔,用《满江红》写成宾川华章。

《满江红》

“娲遗纯境,大江畔,宾居云川。幸宝地,越析古郡,佛都祥光。禅钟幽远霞客居,和顺相融华侨乡。车行处,看平畴万顷,百果香。石器兴,白羊塚。千年诏,帝王邦。赤石风,神州人瑞名将。天造温室滋养厚,钟灵毓秀文墨香。大可期,数风流辈出,续华章。”

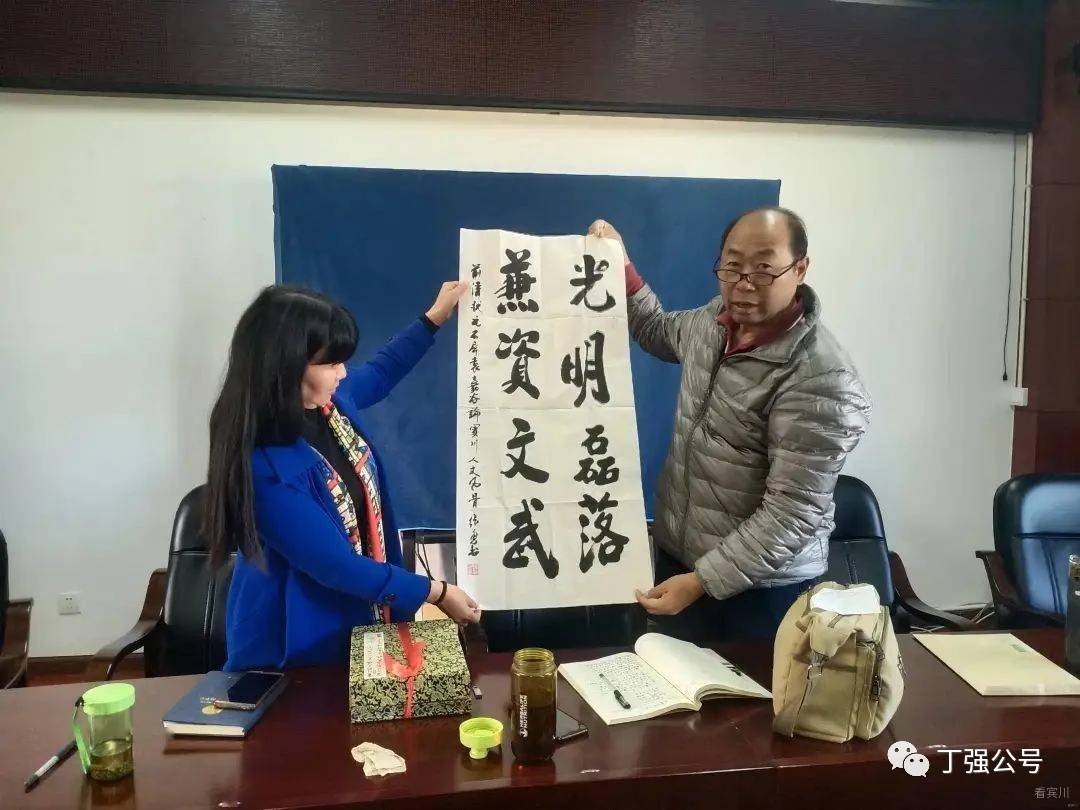

宾川白羊村遗址考古

宾川古底石棺墓

据史料记载和考证,宾川人主要由汉族和彝族、白族等少数民族组成,共同形成了灿烂文化,正派风骨。汉族主要有两种,一种是军人的后代,他们的祖籍主要是江苏南京柳树湾(现在的高石坎),这部分人尚武;另一种是文化人的后代,祖籍是江西等地,这部分人崇文。宾川的汉族人世世代代与少数民族融合,逐渐形成了“光明磊落,兼资文武”的精神、风骨,而且民风纯朴、大气。

宾川坝子桑园河白羊村

眼下,宾川古底汉邑村(彝语名他拉摩)张勇先生正在大力宣传宾川人风骨“光明磊落,兼资文武”。这句话翻译成大白话就是:宾川人具有军人的血性,亮剑精神,也有文化人的智慧,清清白白,堂堂正正,干干脆脆,落落大方;尚武崇文,文武双全。

图文/丁强

编辑配图/杨宏毅 王静红(部分来自网络)

审稿/杨宏毅

终审/杨宏毅

网友评论文明上网,理性发言