霞客行宾川:⑦ 静闻入窆文笔山

【原文】二十四日入晤遍周,方留款而弘辨、安仁来顾,即恳移寓。遂同过其寺,以静闻骨悬之寺中古梅间而人。问仙陀、纯白何在,则方监建塔基在其上也。先是余在唐大来处遇二僧,即殷然以瘗(yi)骨事相订。及入山,见两山排闼,东为水口,而独无一塔,为山中欠不足事。至是知仙陀督塔工,而未知建于何所。弘辨指其处,正在回龙环顾间,与余意合。饭后,遂东南二里,登塔基,晤仙陀。

【原文】二十六日晨起饭。弘辨言:“今日竖塔心,为吉日,可同往一看。幸定地一处,即可为静闻师入塔。”余喜甚。弘辨引路前,由龙潭东二里,过龙砂内支。其腋间一穴,在塔基北半里,其脉自塔基分派处中悬而下。先有三塔,皆本无高弟也。最南一塔,即仙陀、纯白之师。师本嵩明籍,仙陀、纯白向亦中表,皆师之甥,后随披薙(ti),又为师弟。师归西方,在本无之前,本公为择地于此,而又自为之记。余谓辨公,乞其南为静闻穴。辨公请广择之。又有本公塔在岭北,亦惟所命。余以其穴近仙陀之师为便,议遂定。静闻是日入窆(bian)。

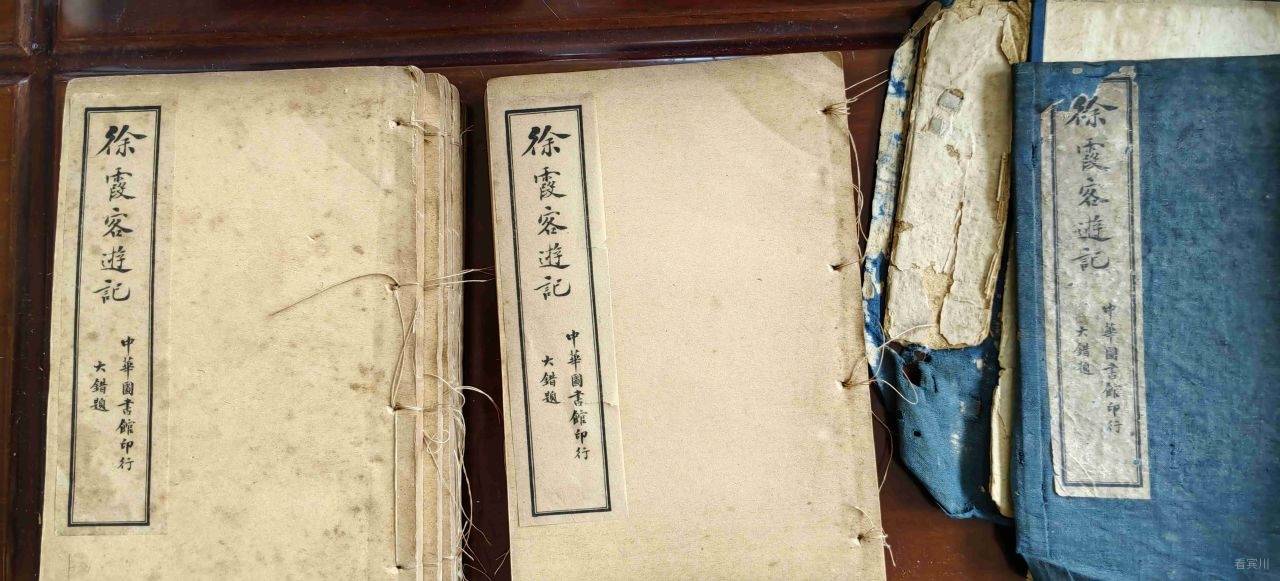

——《徐霞客游记》

崇祯十年(1637)十二月十九日至崇祯十一年(1638)十二月二十二日,徐霞客背负着静闻的骨殖及静闻刺血抄就《法华经》,从广西南宁抵云南鸡足山。十二月二十六日静闻骨灰落葬于鸡足山文笔峰之阴古木深翳处。

这一路的艰辛是我们难以想象的。一年多的日日夜夜,徐霞客目睹着静闻的骨灰,回想着与静闻相伴的一个个画面,特别是在崇祯十年(1637)六月之后,在徐霞客日记中不时出现“静闻、顾仆俱病”“而二病俱僵卧不行”“静闻病甚”“倩马驼静闻……静闻甫登骑,辄滚而下”“昨日静闻病少瘥,至夜愈甚,今奄奄垂毙。”

徐霞客到达鸡足山后,背负着静闻遗骨来到悉檀寺,“以静闻骨悬之寺中古梅间而入。”徐霞客马上问弘辩、安仁二师,先前我在唐大来处遇仙陀、纯白二僧在那里呢?我已经与他们相订埋葬静闻骨灰的事。弘辩、安仁二师就是徐霞客在上海佘山拜望陈继儒时,陈给徐霞客写“路条”的两位僧人。

隔日早饭后,弘辩对徐霞客说,今天是个吉日,可以为静闻禅师入塔。徐霞客听了很是高兴。跟着弘辩来到文笔峰之阴,看到古木深翳处有三座墓塔,最南一塔为仙陀、纯白师父的。弘辩请徐霞客选择静闻的墓地。徐霞客认为静闻墓穴靠近仙陀之师的墓比较妥当,遂议定。是日,静闻骸入窆。此时,距南宁崇善寺木梁东岸溪之半,起葬静闻白骨的丁丑十二月十七日,乃一载余九日。

“必窆骨鸡足山。”静闻夙愿了却,徐霞客安心矣。

——刘瑞升《静闻和尚传略》

据徐霞客明崇祯十二年(1639)正月初八日游记记载:“饭后,四长老(弘辨、安仁、仙陀、纯白)侯往本无塔院,盖先期以是日祭扫也,余从之。……祭后,仙陀、纯白又携祭品往祭马鞍岭北三塔,遂及静闻。下午,还过塔盘,叩仙陀,谢其祭静闻也”(见《徐霞客游记校注》第926-928页)。)

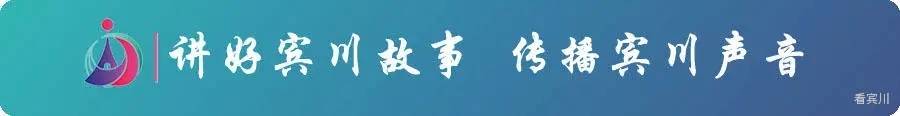

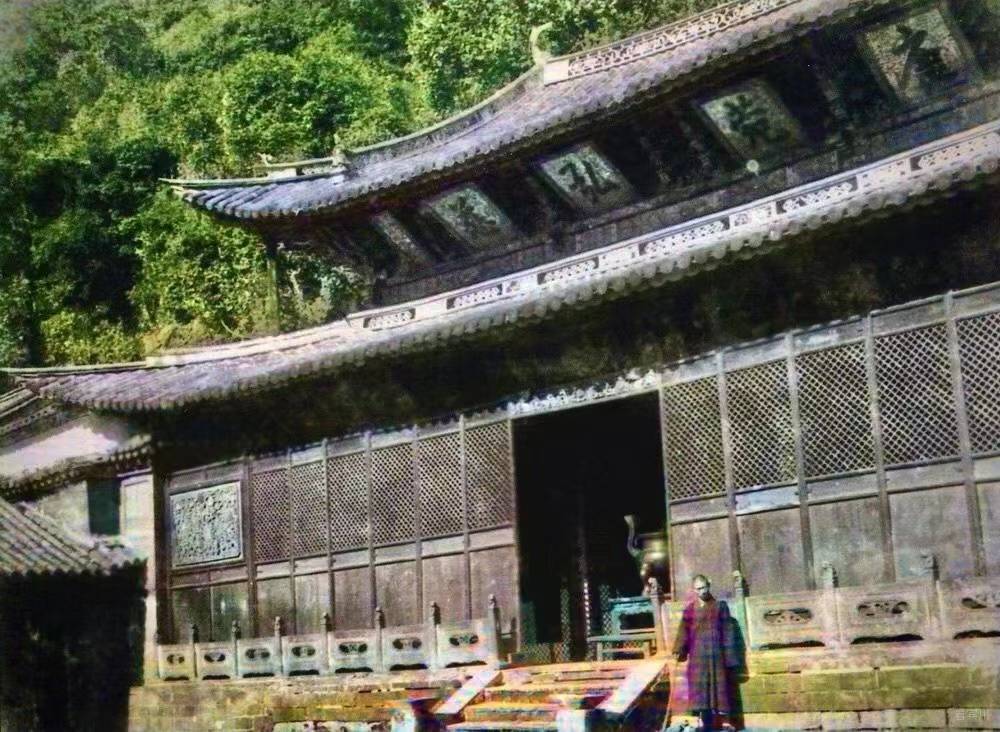

悉檀寺老照片

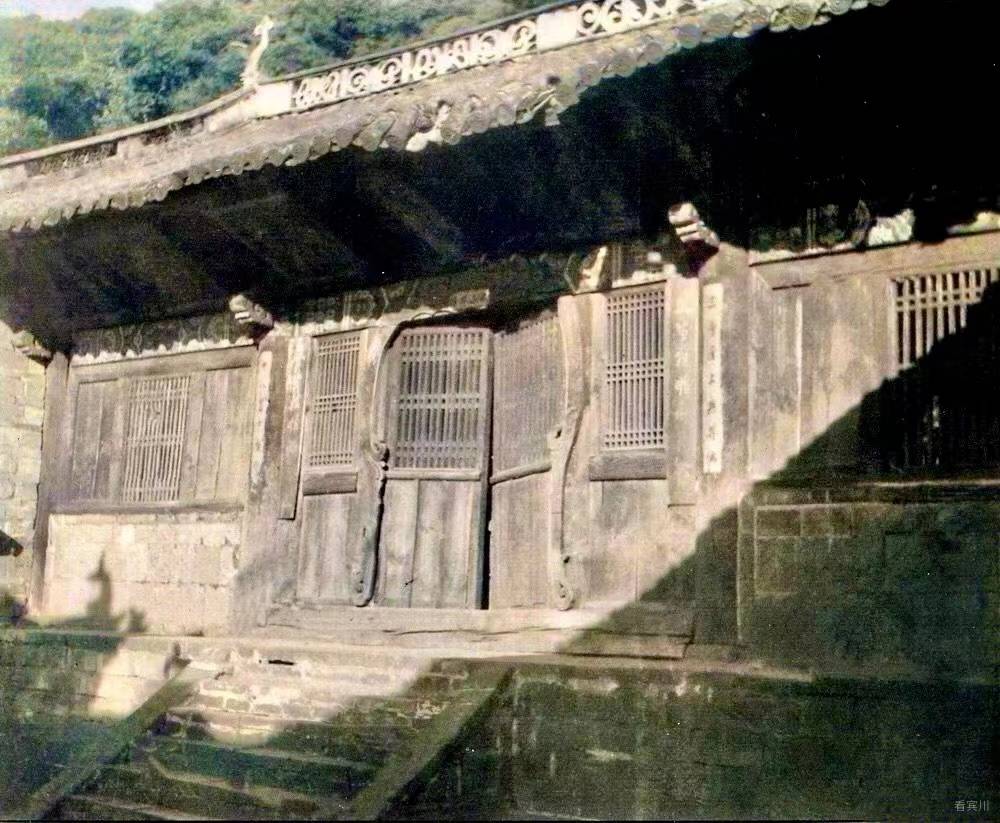

静闻和尚墓塔

静闻和尚墓塔位于文笔山,东南距佛塔寺200米左右。静闻是江阴迎福寺的僧人,刺血书写了《法华经》,发愿供奉于鸡足山。明崇祯九年(1636),与徐霞客结伴远游鸡足山。后来在湖南湘江遇盗受重伤,至广西南宁病卒,病危之际嘱付徐霞客:“我志不得达,死愿归骨于鸡足山”。徐霞客怜其志,携其经书与骨骸,步行五千余里至鸡足山。经供奉悉檀寺,在文笔山建方塔以痿其骨,太史闪仲俨为之塔铭,后因山溃掩埋。1988年,为纪念徐霞客登鸡足山350周年,省州县文物部门拨资重建。1988年5月,大理州人民政府公布其为州级文物保护单位。

静闻病逝后,徐霞客悲痛至极,写下了《哭静闻禅侣六首》:

静上人与予矢志名山,来朝鸡足,万里至此,一病不痊,寄榻南宁崇善寺。分袂未几,遂成永诀。死生之痛,情见乎词。

晓共云关暮共龛,梵音灯影对偏安。

禅销白骨空余梦,瘦比黄花不耐寒。

西望有山生死共,东瞻无侣去来难。

故乡只道登高少,魂断天涯只独看!

崎岖千水复千山,戒染清流忍垢颜。

上人戒律精严,涕吐不入水。在舟遭此危疾,宁以身累受众诉詈,誓不污清流也。

鱼腹卧舟宁众谪,龙华寄榻转孤潜。

可怜濒死人先别,未必浮生我独还!

含泪痛君仍自痛,存亡分影不分关。

客里仍离病里人,别时还忆昔时身。

死生忽地傭今日,聚散经年共此晨。

发足已拚随壑转,到头空呼过河频!

半生瓢饮千山屐,断送枯骸瘴海滨。

同向西南浪泊间,忍看仙侣堕飞鸢?

不毛尚与名山隔,裹革难随故国旋。

黄菊泪分千里道,白茅魂断五花烟。

别君已许携君骨,夜夜空山泣杜鹃。

鹤影萍踪总莫凭,浮生谁为证三生?

护经白刃身俱赘,守律清流唾不轻。

一篑难将余骨补,半途空托寸心盟。

别时已恐无时见,几度临行未肯行。

江中被劫,上人独留,刃下冒死守经,经免焚溺。

一番魔障一番憨,梦寐名山亦是贪。

井不及泉无论九,河难复渡尚呼三!

疲津此子心惟佛,移谷愚公骨作男。

幻聚幻离俱幻相,好将生死梦同参。

在《哭静闻禅侣》诗六首之第一首第一句就是“晓共云关暮共龛”,二人朝夕相处的情景、情义无价的关系栩栩如生,历历在目。徐霞客在诗前的引文中写道:“静上人与予矢志名山,来朝鸡足,万里至此,一病不痊,寄榻南宁崇善寺。分袂未几,遂成永诀。死生之痛,情见乎词。” 字字见情,句句有义,首首含痛。

1939年11月间,作为西南联大学生的李霖灿与李晨岚先生,怀揣“开创中国雪山画派”的雄心,结伴从昆明往滇西北的丽江而行,那时国内已有《徐霞客游记》版本(最早由商务印书馆于1928年出版),他们随身携带,一路走,一路浏览。途中专程上宾川鸡足山考查,在塔盘山荒草中发现“静闻碑记”,偶然间又在悉檀寺门楼上发现一块“明布衣徐霞客先生常生禄位”的牌位,这是李霖灿先生的偶然发现,对今天的徐霞客研究具有重要意义。后来,因多种因素,静闻墓塔被毁,《静闻碑记》不知所踪。

1939年冬天我(李霖灿)披草而坐驱笔抄录《静闻碑记》:碑却不高,约四尺,上端漫圆(似碣),由右向左横书,“静闻碑记”四大字,下面纵书小字十七行,每行三十四字,文如下:

余故乡霞客徐先生足迹遍海宇,曾不一挟同人。迎福寺静闻上人止静二十年,未尝一讯丘壑。乃鸡山之行,不想期而相将,此谁作之合哉?既而茶陵经虎穴,衡阳遭盗劫,皆频死不死。抵粤之南宁,静闻竟死于病,距其始行九月十九,适期年也,此又谁夺之去哉?先是静闻曰:子(疑为予)不能以身至鸡山,其必以骨至,先生颔之。即就禅侣遵荼毗法,襁负以前,此又谁为为之而死不能阻生不能间哉!于是行则为肘后之珍,止则枕中之秘,遇佳山佳水,则倚仗相计,若招若慰。遇毒雾蛮烟鼯悲箐深险阻不前,则傍石为侣,共冻共馁,间关至滇,亦复期年矣。适有悉檀寺仙陀纯白二上人亦自鸡山来,遇而奇之曰:“从来未有以骨来鸡山者,静上人既以骨来,独不可以骨止乎?时先生拟从鸡山还葬其骨不即应,唐大来辈交怂恿之曰:空门以四大为幻相,何有于白骨,又何有于首丘?況此骨之所以重者,以静上人一念皈依鸡山,至死弥切。故不当作白骨观,直是即骨见性,即骨见佛,若一离鸡足,便与狗子喫何异?”先生乃再颔之。箨冠子闻之曰:静闻上人矢志名山,身未至而骨至,徐先生不惮于万里负骨,鸡山诸禅侣不惜以一抔藏骨,此一骨而三生之公案在是焉,余又何难以无笔为鸡山留一段盛事,乃记而系之以偈曰:

孰驱之来,迂此皮囊,孰负之去,历此大荒,骨非白骨,所至即是,未至鸡足,此骨不死,既至鸡山,此亦非骨。知至至之,既闻所闻,知终终之,即止所止。鸡山之外,谁骨谁肉,若复蛇足,即非鸡足。

明崇祯戊寅岁季冬廿八日镇宁箨冠子黄郊拜撰。

(另附一小行,字迹不同行又斜):清甲午清明祭主教立重复

2023年3月11日,徐霞客第十代孙徐振庆、第十一代孙徐敏女士来到鸡足山拜谒静闻陵墓,再续徐霞客与静闻千古高义之情。这是徐学领域现实发展的新时刻,是宾川鸡足山应该作记的重要大事。

2023年8月1日,在鸡足山镇沙址老村杨继能家中发现一块《静闻碑记》,疑似明崇祯年间原碑,其大小与其他鸡足山明代墓塔碑记差不多,保存完好,字迹大都十分清晰,上有“崇祯戊寅岁季冬……”的字样,后经专家认真研究了碑文及书法、雕刻手法等,初步断定应该是徐霞客时代立下的原碑。这是徐学研究发掘的突破性收获。

岁月沧桑,几度风雨,几度春秋,静闻墓塔也曾遭受了几次劫难。如今的静闻墓塔是在1988年纪念徐霞客游历鸡足山350周年之际,由省州县文物部门在原墓址恢复修缮的,墓塔后石壁上刻有徐霞客悼念静闻的诗文及静闻的生平简介。墓塔右侧静闻法师铜像于 2022年1月28日(农历十二月二十六日)安座,由中国徐霞客研究会刘瑞升副会长捐资建设,江阴徐霞客研究会副会长兼秘书长唐汉章撰写碑铭,江阴徐霞客书画院院长周湘云书丹碑文,宾川徐霞客研究会会长黄向实题“静闻”二字。

徐霞客文化是鸡足山历史上不可或缺的重要部分,研究鸡足山文化,不得不研究徐霞客。多年来,县内鸡足山文化、徐霞客文化研究者积极致力于徐学研究工作,深入挖掘徐霞客在鸡足山的文化内涵,弘扬徐霞客精神,讲好徐霞客故事,徐霞客与鸡足山的渊源在宾川这块土地上日渐深入人心,徐霞客与静闻的生死情谊将永远在这块土地上被世人传颂。

图文/ 杨宏毅

资料来自《霞客游踪》

原建筑图片由丽江徐霞客研究会提供

编辑/ 杨宏毅

责编/ 张 玲

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言