霞客行宾川:⑨ 过迎祥、石钟二寺

【原文】由悉檀而东,越大乘东涧,一里上脊,即迎祥寺。从其南而上,寺后半里为石钟寺,又后为圆通、极乐二庵。极乐之右即西竺,西竺之后即龙华。从龙华前西过大路,已在西竺之上,去石钟又一里矣。龙华之北坡上,即大觉寺。龙华西,临涧又有一寺,前与石钟同东南向。

【原文】饭于悉檀,即携杖西过迎祥、石钟二寺。

——《徐霞客游记》

迎祥寺,又名钵盂庵。徐霞客明崇祯十二年(1639)正月初四日的游记中这样记到:“饭于悉檀,即携杖西过迎祥、石钟二寺”(见《徐霞客游记校注》第923页)。在十九日的游记中记述略祥:“由悉檀而东,越大乘东涧,一里上脊,即迎祥寺”(见《徐霞客游记校注》第936-937页)。从游记中可看出,徐霞客多次记录了迎祥寺、石钟寺,但没进入两座寺内考察过。

迎祥寺(祝圣寺)

迎祥寺,位于钵盂山下,又名钵盂庵,后称祝圣寺。明嘉靖年间(1522-1566)陈瑬创建。清光绪三十年(1889),虚云和尚在钵盂庵遗址建寺。光绪三十年(1904)虚云重修完成,立十方丛林,开禅接众,恢复迦叶道场。是鸡足山第一座十方丛林。

光绪十一年(1906),虚云进京请《龙藏》,光绪皇帝除赐《龙藏》外,还赐紫衣、钵具、玉印、锡杖等,光绪帝赐名为“护国祝圣禅寺”。封赐虚云为“佛慈洪法大师”,希望虚云回山传戒,护国护民。自此,该寺便成为鸡足山十方丛林的大刹。

祝圣禅寺在古木丛中,总面积为13350平方米,照壁上绘有《鸡足山全景图》。大雄宝殿檐口高悬孙中山题“饮光俨然”,梁启超题“灵岳重辉”,赵朴初题“大雄宝殿”三块贴金大匾。大殿后面是“藏经楼”,贮佛教经典;“藏珍楼”保存寺中珍贵文物、名家字画;楼前后都有走廊,楼下是“雨花台”,为讲经说法处,当年虚云、太虚等高僧曾在此讲经说法。东廊是“碑林”,集中了山中寺院现存部分古碑,镶嵌在墙壁上。东、西两边有厢房。内外庭院有长廊、曲径、洞门、花圃、茶座等。

祝圣寺是鸡足山现存最大规模的寺院之一。1984年4月,被国务院确定为全国汉传佛教重点寺院之一。1993年11月,云南省人民政府公布其为第四批省级重点文物保护单位。

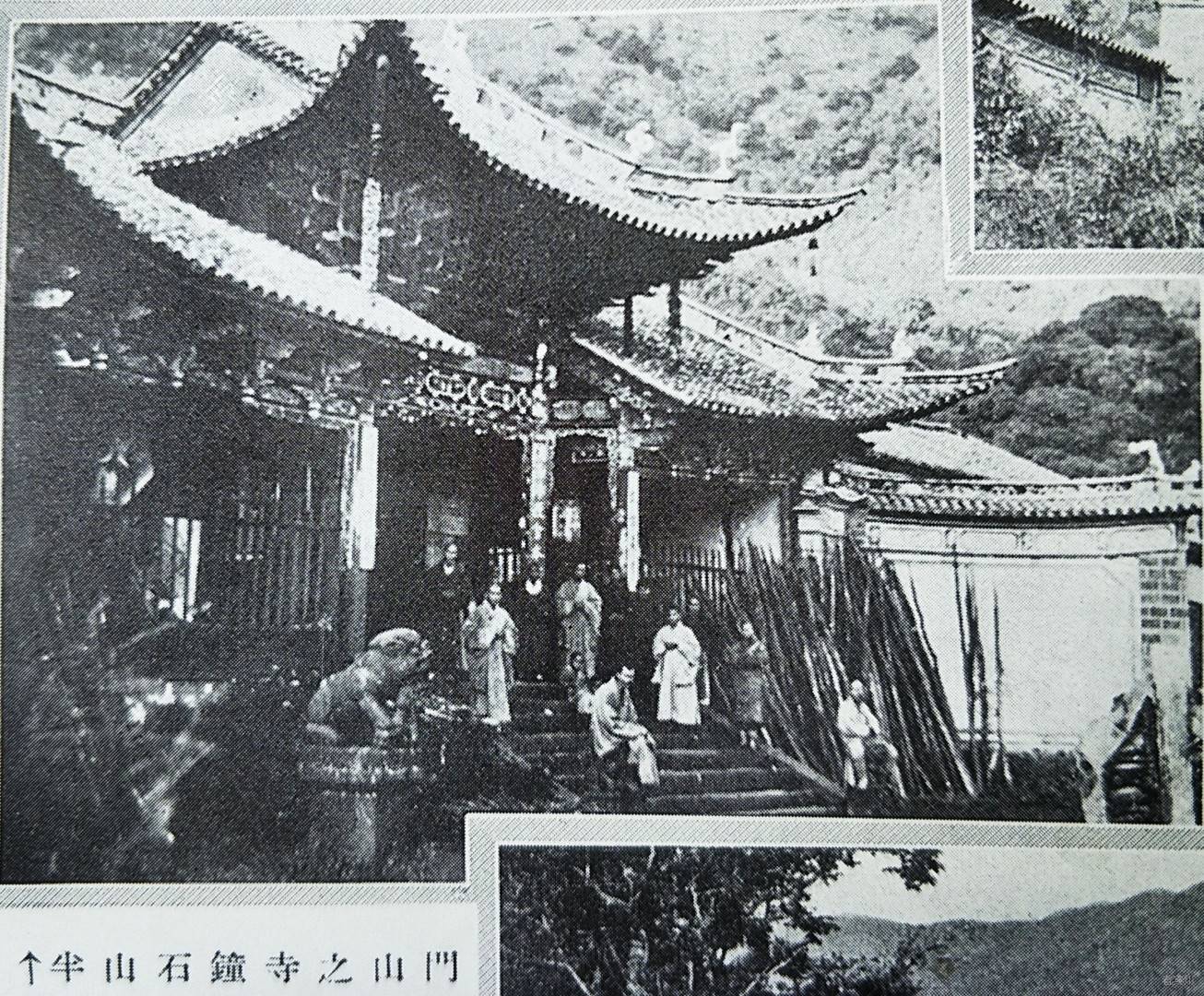

民国时期石钟寺大门

石钟寺

石钟寺位于仙鹤山下,背靠狮子林望台,历史上是山中规模最大、最古老的寺院。相传:“阁之左有澄潭,上悬岩石,扣之如钟鸣,故名。”创自唐代,明永乐(1403-1424)、正统(1436-1449)年间,敕赐少林寺僧了通、了晓重建。明弘治年间(1488-1505),僧圆明再修,明万历年间(1572-1649),僧周辉建毗卢阁。清康熙九年(1670),僧洪舒、广睿重建殿阁。清康熙三十年(1691),姚安土官高奣映建弥勒殿、楼、阁、卧佛等。民国时期,僧真心建后阁。《徐霞客游记》载:“其垂端之石钟,亦为开山第一古迹焉。”徐霞客在山考察期间多次路过并提到石钟寺。

石钟寺,虽为鸡足山八大寺之一,但徐霞客却没将其作为重点寺院考察。在明崇祯十二年(1639)正月初四的游记中,对石钟寺记述极为简略:“饭于悉檀,即携杖西过迎祥、石钟二寺”(见《徐霞客游记校注》第923页)。只因路过而提及。在十九日的游记中这样记到:“由悉檀而东,越大乘东涧,一里上脊,即迎祥寺。从其南而上,寺后半里为石钟寺,又后为圆通、极乐二庵。极乐之右即西竺,西竺之后即龙华。从龙华前西过大路,已在西竺之上,去石钟又一里矣。龙华之北坡上,即大觉寺。龙华西,临涧又有一寺,前与石钟同东南向”(见《徐霞客游记校注》第936-937页),较详细的介绍石钟寺的地理位置。

石钟寺作为鸡足山历史上最著名的寺院之一,除历史悠久、传说丰富外,还有深厚的文化内涵。明清以来,到鸡足山的名流政要,都要慕名游览石钟寺,为石钟寺题匾赠联,赋诗填词。民国时期,草书大家于右任了解鸡足山石钟寺后欣然命笔,挥毫撰联:“石钟,无声有声皆幻;如来,有相无相是虚”,书法遒劲潇洒,联语蕴含禅理。

1952年、1963年,人民政府两次拔款修缮,上世纪六十年代被毁。1998年开始逐步恢复了观音殿和接待大楼。观音殿为三开间单檐歇山式建筑,殿前供有缅玉释迦牟尼睡佛像,睡佛长7米,重25吨,是云南省最大的卧佛之一。

图文/ 杨宏毅

资料和部分图片来自《霞客游踪》

编辑/ 杨宏毅

责编/ 王翠芳

审稿/ 朱晓天

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言