霞客行宾川:(27) 徐霞客与宾川水系水脉

【原文】又北三里,宾川州在东坡上,东倚大山,西临溪流,然去溪尚里许。

【原文】耸宾川东山而尽于红石崖金沙江岸,脊北盘壑是为荞甸,与禾、米二甸名虽鼎列,而水则分流焉......乃循东山北行。又三里,抵荞甸水所出口。其水分衍漫流,而北随之,或行水中,或趋碛上,或涉水左,或涉水右,茫无正路。

【原文】溯溪北岸西行。其溪从西峡中来,乃出于鸡山南支之外,五福之北者,洱海东山之流也……盘岭而北一里半,见岭北又开东西坞,有水从其中自西而东,注于宾川大溪,即从牛井街出者......其水自鸡足峡中来,所谓盒子孔之下流也……

【原文】又北二里,村聚高悬,中有水一池,池西有亭覆井,即所谓龙潭也。深四五丈,大亦如之,不溢不涸,前濒于塘,土人浣于塘而汲于井。

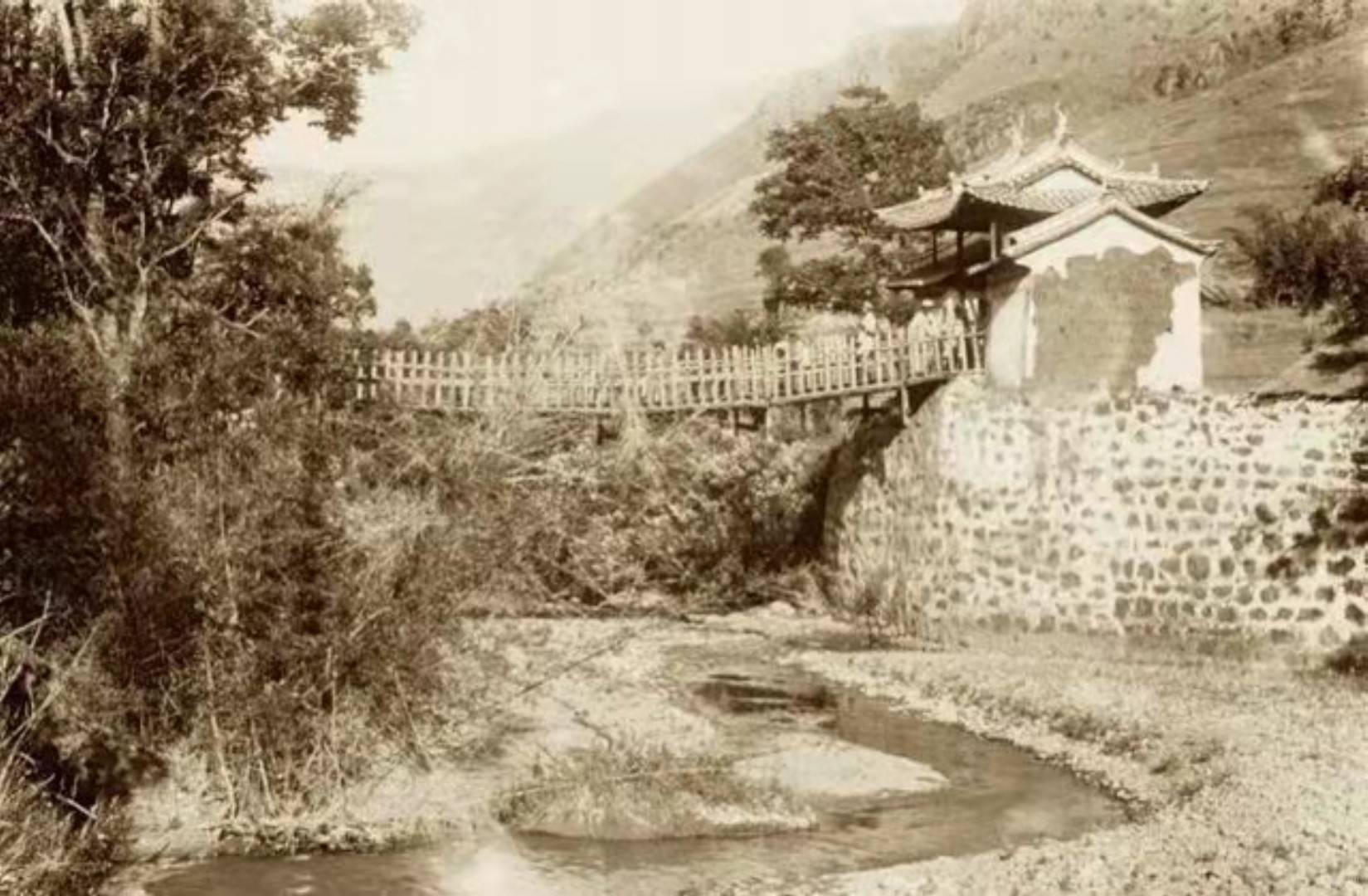

【原文】有峡自西南来,其底水破峡东北出,即下仓海子水所由注牛井者,有亭桥跨之,是鸡山东第二水口山也。

【原文】西二里,忽见一亭桥跨溪上,其大倍于下流沙址者......始知沙址小桥乃捷径,而此桥即洗心桥也,河子孔即在桥南石崖下。

【原文】瀑布从西南透峡,玉龙阁跨之。由观瀑亭对崖瞰瀑布从玉龙阁下隤降,坠崖悬练,深百余丈,直注峡底,峡逼箐深,俯视不能及其麓......觉此身非复人间,天台石梁,庶几又向昙花亭上来也。

【原文】其地初无泉,以地高不能刳木以引。二师积行通神,忽一日,白云从龛后龙脊中垂间,劖石得泉......穴外石倒垂如檐,泉从檐内循檐下注,檐内穴顶中空,而水不从空处溢,檐外崖石峭削,而水不从削处坠,倒注于檐,如贯珠垂玉。

【原文】寺(西来寺)西有万佛阁,石壁下有泉一方,嵌崖倚壁,深四五尺,阔如之,潴水中涵,不盈不涸......垂空而下,为神异耳。观其水色,不甚澄澈。”

【原文】高数十丈,其下嵌壁而入,水自崖外飞悬,垂空洒壁,历乱纵横,皆如明珠贯索。余因排帘入嵌壁中,外望兰宗诸人,如隔雾牵绡......其内则障狮林之水,东向龙潭;其外则界旃檀之水,合于龙潭下流,而脉遂止于此焉。

【原文】其左稍下,有池二方,上下连汇,水不多,亦不竭,顶城所供,皆取给焉。

【原文】曹溪寺,以其侧有水一泓,在矗崖之下,引流坠壑,为众派之源,有似宗门法脉也......少下,有水出崖侧树根间,刳木盛之,是为八功德水。制木之外无余地,水即飞洒重崖,细不能见也。

【原文】此间有三瀑:东箐者,最上而小;西峡者,中悬而长;下坞者,水大而短。惟中悬为第一胜,此时最可观,而春冬则无有,此所以昔时不闻也......其上一瀑垂空倒峡,飞喷迢遥,下及壑底,高百余丈,摇岚曳石,浮动烟云......舞霓裳而骨节皆灵,掩鲛绡而丰神独迥,不由此几失山中第一胜矣!

【原文】不出于峡而出于脊,不出崖外而出崖中,不出于穴孔而出于穴顶,其悬也......东屏之上,有水上坠,洒空而下,罩于嵌壁之外,是为水帘。西屏之侧,有色旁映,傅粉成金,焕乎层崖之上,是为翠壁......亦一奇也。

【原文】中有水自顶飞洒,贮之可供一人餐,憩之亦仅受一人榻......观水所出处,乃一巨石下。甫出,即刳木引之西注,此最上层之水也;其下一二丈,又出一水,则复吾之徒引入静室;其下又出一水,则一衲轩引之。连出三级,皆一峡坳,虽穴异而脉必潜通,其旁分而支引者,举岩中皆藉之矣。

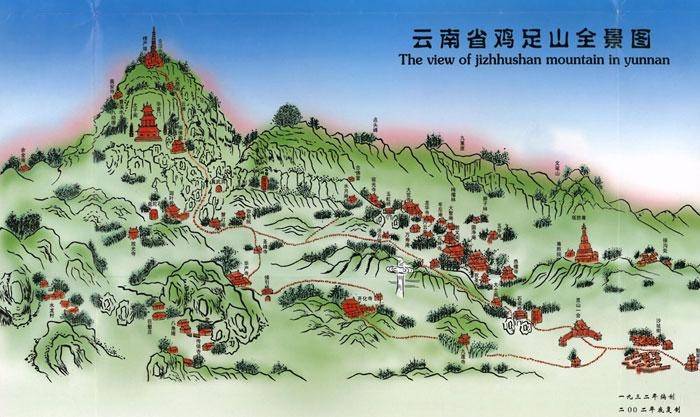

——《徐霞客游记》

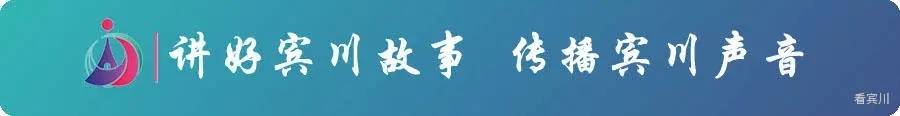

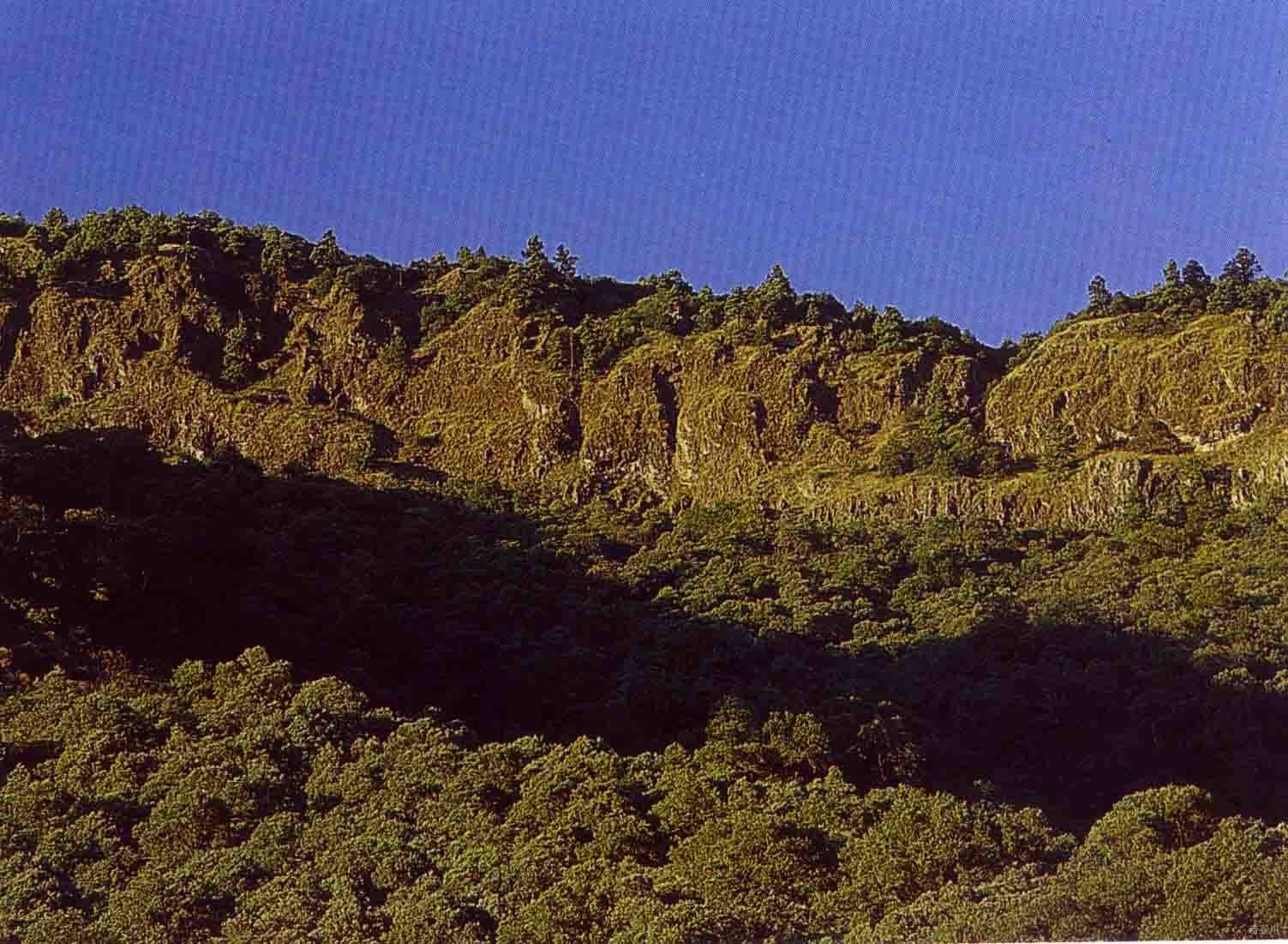

鸡足山 李文海/摄

徐霞客与宾川水系水脉

明代地理学家、旅行家徐霞客在宾川期间,对宾川,特别是鸡足山的总体形态、地貌特征、大小峰岭的分合走向、水流脉络、地界分野等作了细致的考察审度。尤其是宾川的水系水脉的考察记录,为后人留下了宝贵的史料。

州城五孔桥

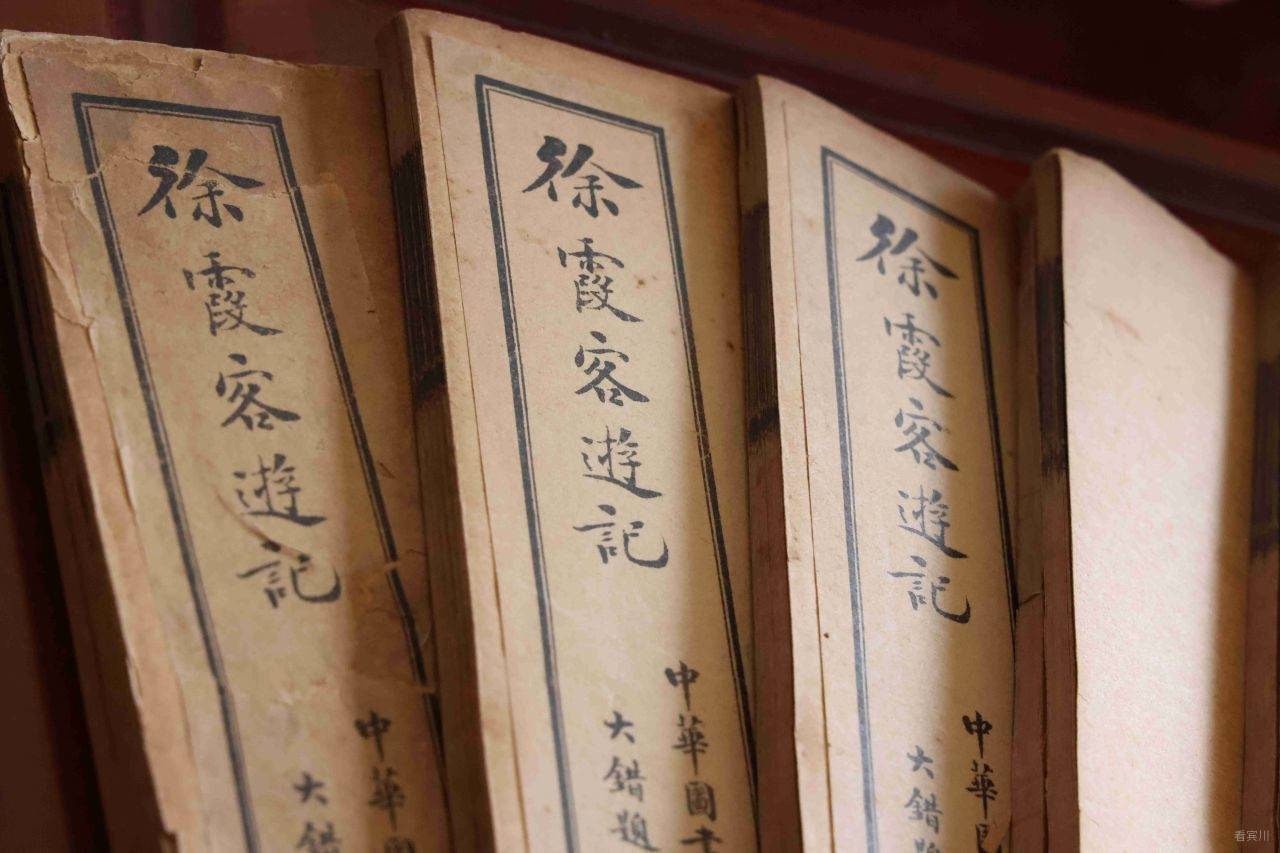

徐霞客两次经过并记录州城。崇祯十一年(1638)腊月二十一日,徐霞客从祥云翻越梁王山,经响水,此时已是傍晚时分“渡涧桥之北,夜宿山岗铺。”第二天沿西北行,经东火头基,过总府庄、白庄帽后,在大罗城西面山崖上这样记到:“又北三里,宾川州在东坡上,东倚大山,西临溪流,然去溪尚里许”。游记中所记的宾川州就是今天的州城,溪流就是从南向北流入金沙江的桑园河,他在《游记》中第一天就记录了宾川的水流山脉。

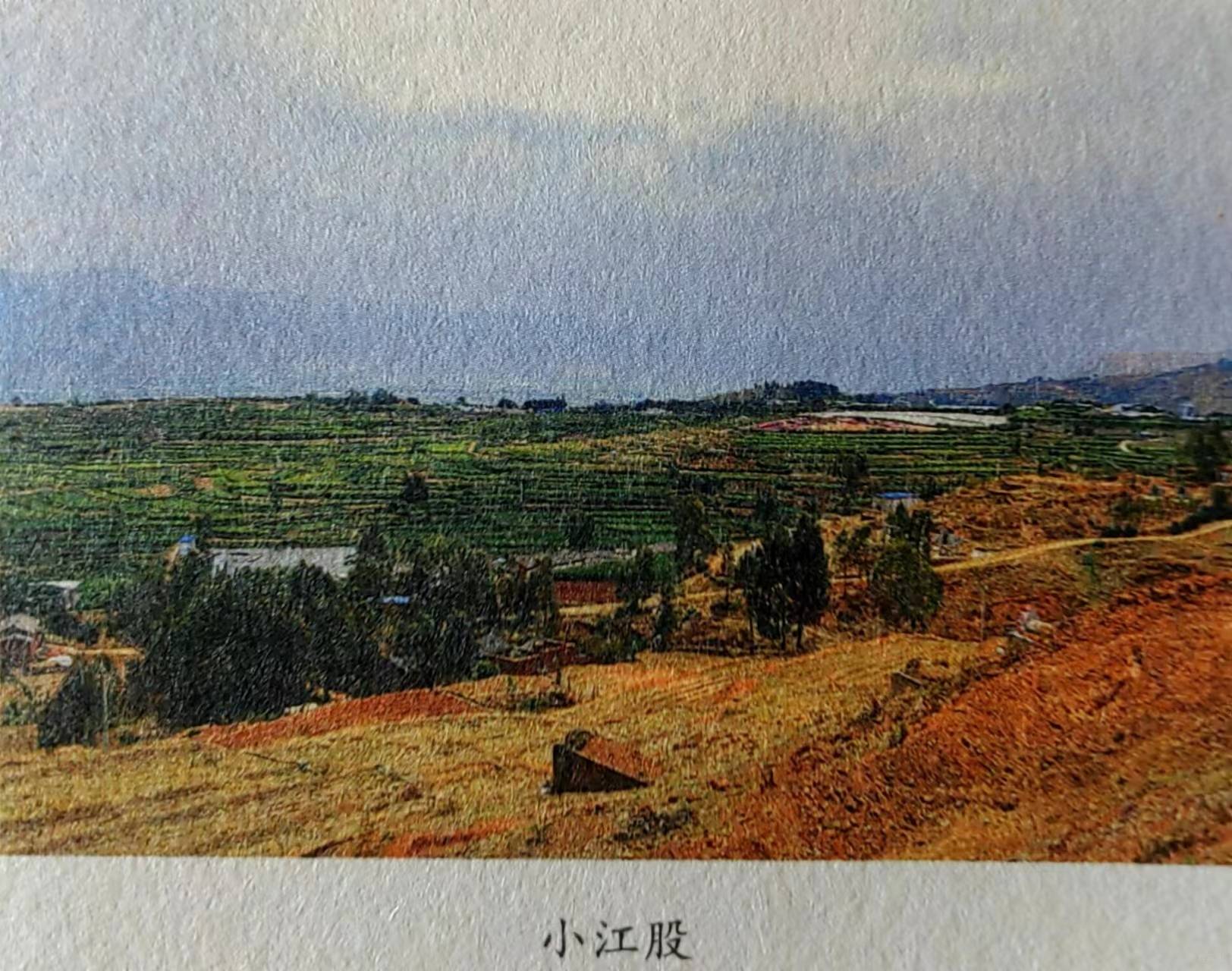

乔甸坝子

明崇祯十二年(1639)八月二十日,徐霞客第二次进入宾川,也是第一次到乔甸,徐霞客从乔甸翻越前所坡、铁城旧址进入州城。他又在《游记》中记载道:“耸宾川东山而尽于红石崖金沙江岸,脊北盘壑是为荞甸,与禾、米二甸名虽鼎列,而水则分流焉。”“乃循东山北行。又三里,抵荞甸水所出口。其水分衍漫流,而北随之,或行水中,或趋碛上,或涉水左,或涉水右,茫无正路。四里,乃上东麓,始有路北向。循麓行六里,望路西有巩桥当川之中,则大理由宾居来大道。有聚落在桥西,是为周官营。从其东直北三里,一小坊在冈上,过之,始见宾川城。”他一路考察并记录了乔甸、州城的水系、山形走势,并指出乔甸水系经宾川而流入金沙江,也为考证明清至解放前乔甸至宾川的古道提供了重要依据。

桑园河水系

徐霞客两次上鸡足山,经过牛井的线路两次都相同,而且都有记录。第一次记录较详,第二次记录较简,且内容与第一次大多相同,腊月二十二日在江果村(江股村)吃完饭后:“溯溪北岸西行。其溪从西峡中来,乃出于鸡山南支之外,五福之北者,洱海东山之流也……盘岭而北一里半,见岭北又开东西坞,有水从其中自西而东,注于宾川大溪,即从牛井街出者。此坞名牛井,有上下诸村,其水自鸡足峡中来,所谓盒子孔之下流也……”在这段游记中,徐霞客记录了牛井的地理位置、溪流方向及与鸡足山水系的关联等,明确牛井在炼洞河与大营河的交汇处。

徐霞客到鸡足山,两次夜宿并记录到小江股。明崇祯十一年(1638)十二月二十一日,第一次住小江股时他在游记是这样记录的:“从岭西行三里,稍北下,有溪自西而东,注入宾川大溪,架梁其上,覆以亭,是为江果村,在溪北岸,其流与火头基等。”这次是因前途无适当的栖身处而投宿。第二次住小江股的时间是明崇祯十二年(1639)八月二十一日,在这天的游记中徐霞客这样记到:“有水自西南来,有亭桥北跨之,是为干果桥。北有数家倚冈,余昔之所宿。而今亦宿之。”在游记中徐霞客将江股村记为江果村或干果村,疑为对地方口音的误辩而误记,实为现今的小江股。徐霞客在此地认真考察并详细记录了宾川山系、水系流向,并纠正了在州城山岗所作出的错误判断。他在游记中多次提到“宾川溪”“桑园”“川中之水”,指的都是宾川的母亲河——桑园河。他指出炼洞河、宾居河、大营河的水都汇入桑园河,最终流往东北注入金沙江,纠正了宾川溪西转汇入澜沧江的错误说法。

航拍炼洞坝子 王静红/摄

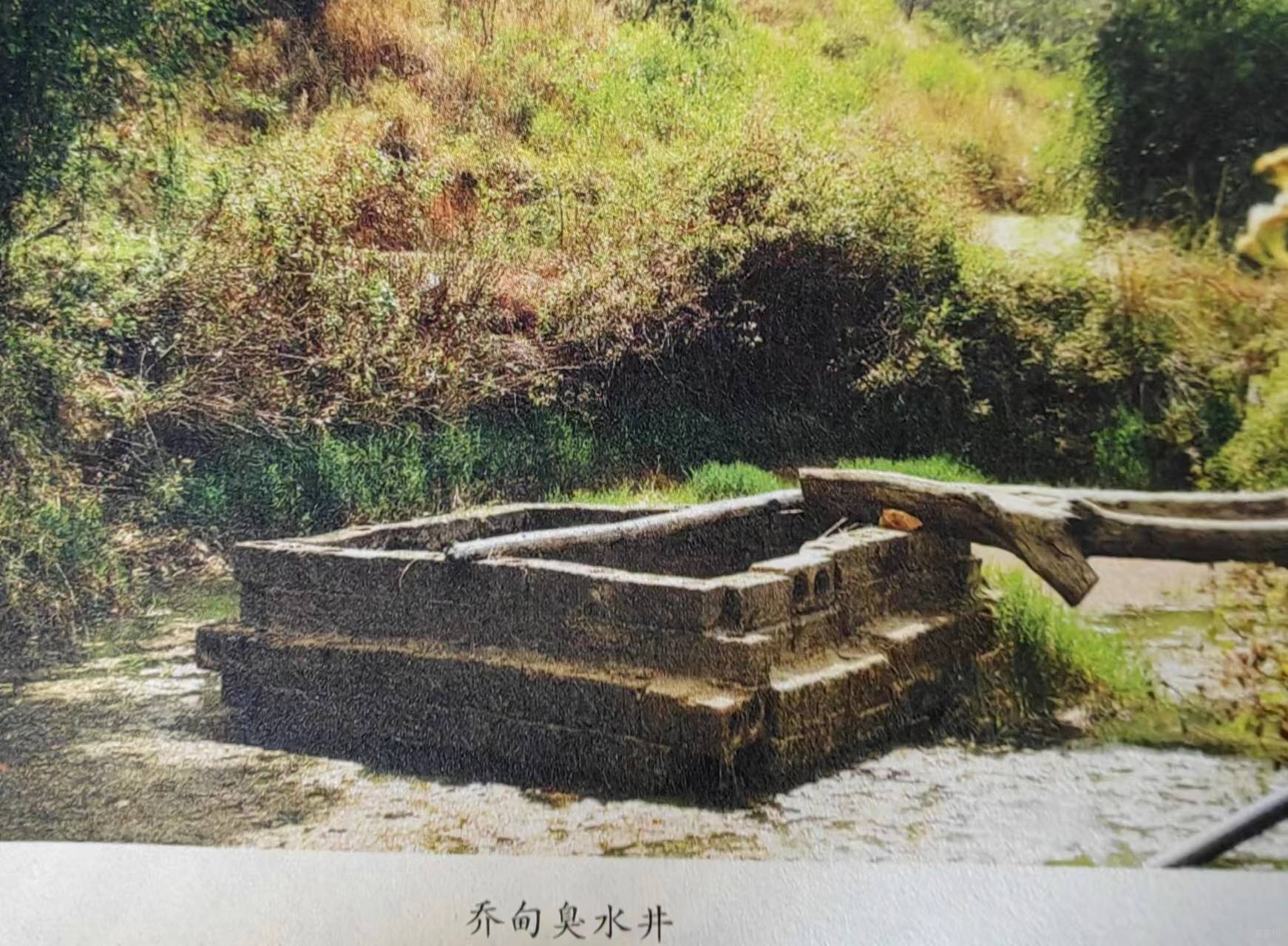

福田庄水井

徐霞客两次上鸡足山都途经炼洞,对炼洞的村子、自然景观、龙潭水等都有记录。第一次为明崇祯十一年(1638)十二月二十二日,“又北二里,村聚高悬,中有水一池,池西有亭覆井,即所谓龙潭也。深四五丈,大亦如之,不溢不涸,前濒于塘,土人浣于塘而汲于井。此鸡山外壑也,登山者至是,以为入山之始焉”。第二次为明崇祯十二年(1639)八月二十二日,“又北里余,稍下,过一桥,有数家倚西山坞中,前有水一塘,其上有井,一小亭覆之,即龙潭也,不知炼法者为谁矣。”将两次记录对比看,很多内容是相同,只是在叙述上有所不同。游记中提到的“龙潭”和井仍保留着原样,只是覆盖井上的小亭不知废于何时,已不存在。龙潭旁的小村今名福田庄。茶庵不变,只是多了几户人家。

八月二十二日,徐霞客从小江股到鸡足山,过茶庵翻越五里坡,在下坡时看到:“有峡自西南来,其底水破峡东北出,即下仓海子水所由注牛井者,有亭桥跨之,是鸡山东第二水口山也。渡桥西,复北上坡。折而南,盘西峡而北一里余,循峡西北上,又里余,有哨当岭头,从此平行直南,乃下仓道。”在这段游记中,徐霞客不但记录了上、下沧,还记录了下沧海子及水系。

徐霞客来到鸡足山脚下的沙址村,观察并记录了沙址的古桥、地形及水流方向,在“佛台仰址”坊看鸡足山全貌,“顶耸西北,尾掉东南,高悬天际,令人神往。”徐霞客对沙址河、洗心桥和盒子孔水作了详实记录:“西二里,忽见一亭桥跨溪上,其大倍于下流沙址者,有自北来,越桥南,即循南山东向,出白石崖前,乃登山官道。始知沙址小桥乃捷径,而此桥即洗心桥也,河子孔即在桥南石崖下。”徐霞客记载的“河子孔”即“盒子孔”,他准确地指出了盒子孔的位置,并指出此水最终流入宾川溪,为后人考证河水流向提供了重要依据。

徐霞客多次多地记录鸡足山的水脉水系和以水为主的自然景观,其中对玉龙瀑布的记录描写堪称经典。明崇祯十二年(1639)正月初四日,徐霞客在悉檀寺吃过早饭后即外出考察,“顾仆言大士阁后有瀑甚奇,从此下不远,从之,即逾脊。脊甚狭而平,脊南即瀑布所下之峡,脊北即石桥所下之涧,脊西自息阴轩来,过此南突而为牟尼庵,尽于大士阁者也。脊南大路从东南循岭,观瀑亭倚之。瀑布从西南透峡,玉龙阁跨之。由观瀑亭对崖瞰瀑布从玉龙阁下隤降,坠崖悬练,深百余丈,直注峡底,峡逼箐深,俯视不能及其麓。然踞亭俯仰,绝顶浮岚,中悬九天,绝崖隤雪,下嵌九地,兼之霁色澄映,花光浮动,觉此身非复人间,天台石梁,庶几又向昙花亭上来也。时余神飞玉龙阁,遂不及南下问大士阁之胜,于是仍返脊,南循峡端共一里,陟瀑布之上,登玉龙。其阁跨瀑布上流,当两山峡口,乃西支与中支二大距凑拍处,水自罗汉华严来,至此隤空下捣。此一阁正如石梁之横翠,鹊桥之飞空,惜无人居,但觉杳然有花落水流之想。阁为杨冷然师孔所题,与观瀑亭俱为蒋宾川尔第所建”。从这段文字中看出,当年徐霞客身临玉龙瀑布时,已忘情于己,心与山水相融,何等惬意!

徐霞客到鸡足山牟尼庵后观玉龙瀑布,这是在牟尼庵后观瀑亭观玉龙瀑布最令人遐思飞扬,沉浸忘我的境界和文字。他写下了“三支东向谁为钥,匹练中悬万壑前。鼎足共瞻鸡在后,涛头忽见马争先。珠玑错落九天影,冰雪翻成双璧喧。我欲倒骑玉龙背,峯巅群鹤共翩翩。”的著名诗句。每临此皆不觉神思飞扬,感应到徐霞客“觉此身非复人间”的超然和愉悦。

徐霞客曾两次游览玉龙瀑布,并将玉龙瀑布与“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的庐山瀑布作了对比,惊叹:“与匡庐同,不得分大小观也”,也就是说玉龙瀑布与庐山瀑布同样美,不因其小而逊色。

崇祯十一年(1638)十二月二十八日,徐霞客在塔盘山描述了鸡足三趾的山脉:“人谓鸡山前伸三距,惟西支长,而中东二支俱短,非也。中支不短,不能独悬于中,令外支环拱。西支固长,然其势较低,盖虎砂正欲其低也。若东支之所谓短者,自其环抱下坠处言之,则短,自其横脊后拥处言之,则甚长而崇,非西支之可并也。盖西支缭绕而卑低,虎砂也,而即以为前案;东支夭屈伸自如矫而尊,龙砂也,而兼以为后屏,皆天设地造,自然之奇,拟议所不及者也。塔盘当峰头,在马鞍中坳之西,有大路在马鞍之间,则东南下鸡坪关者;有岐路在马鞍之东,则东北向本无塔院者”。

徐霞客十分注重记录鸡足山的奇泉异水,后人读来朗朗上口。崇祯十二年(1639年)正月初一日,在鸡山狮子林最高处的野愚静室,天气澄澈,旭日当前。徐霞客拜访白云师禅栖之所:“其地初无泉,以地高不能刳木以引。二师积行通神,忽一日,白云从龛后龙脊中垂间,劖石得泉。其事甚异,而莫之传。余入龛,见石脊中峙为崖,崖左有穴一龛,高二尺,深广亦如之。穴外石倒垂如檐,泉从檐内循檐下注,檐内穴顶中空,而水不从空处溢,檐外崖石峭削,而水不从削处坠,倒注于檐,如贯珠垂玉。穴底汇方池一函,旁皆菖蒲茸茸,白云折梅花浸其间,清冷映人心目。”徐霞客对野愚静室的这股奇泉描写细腻,令人入神。

正月初二记录了西来寺一方泉水:“寺西有万佛阁,石壁下有泉一方,嵌崖倚壁,深四五尺,阔如之,潴水中涵,不盈不涸。万峰之上.纯石之间,汇此一脉,固奇,但不能如白云龛之有感而出,垂空而下,为神异耳。观其水色,不甚澄澈……”

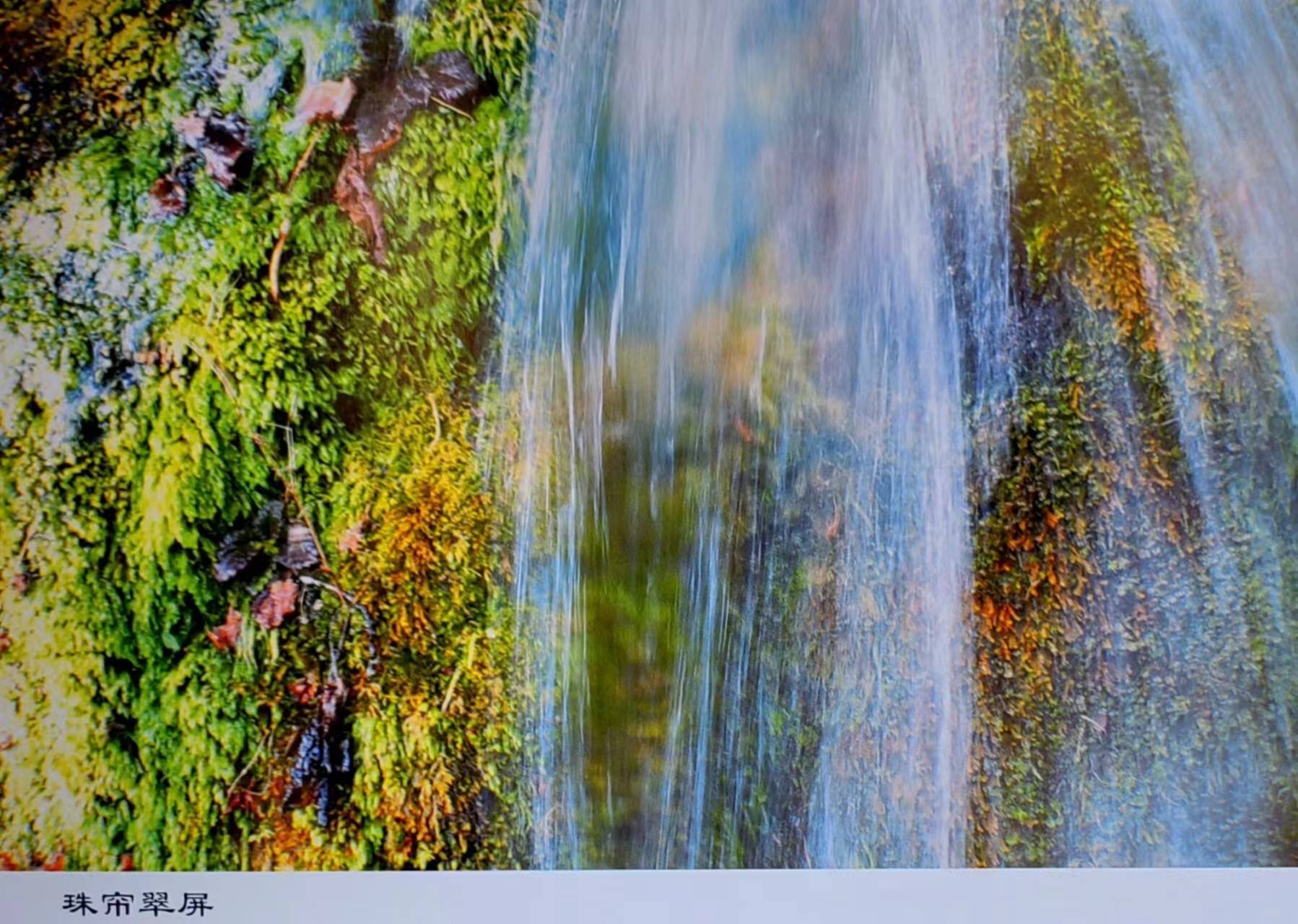

明崇祯十二年(1639)正月初三日,住宿于莘野楼的徐霞客吃过早饭,应兰宗师相邀考察游览,路经珠帘翠壁下,对珠帘翠壁之水和植物作了精彩描写:“高数十丈,其下嵌壁而入,水自崖外飞悬,垂空洒壁,历乱纵横,皆如明珠贯索。余因排帘入嵌壁中,外望兰宗诸人,如隔雾牵绡,其前树影花枝,俱飞魂濯魄,极罨映之妙。崖之西畔,有绿苔上翳,若绚彩铺绒,翠色欲滴,此又化工之点染,非石非岚,另成幻相者也。崖旁山木合沓,琼枝瑶干,连幄成阴,杂花成彩。”同时记录了狮林水的流向:“其内则障狮林之水,东向龙潭;其外则界旃檀之水,合于龙潭下流,而脉遂止于此焉”。

正月初十日,记录了罗汉壁与华严水系的流向:“中支至是自北转东,其西有二流交会,即瀑布之上流也。一自罗汉壁东南下,一自华严东北流,二水之交,中夹一支,其上为慧林庵,乃西南支东出之旁派,圣峰白云寺所倚者也”。

正月二十日,徐霞客立于绝顶四望,详细记录了鸡足山山脉的走向:“始知南龙大脉,自丽江之西界,东走为文笔峰,是为剑川、丽江界。抵丽东南邱塘关,南转为朝霞洞,是为剑川、鹤庆界。又直南而抵腰龙洞山,是为鹤庆、邓川州界。又南过西山湾,抵西洱海之北,转而东,是为邓川、太和界。”

徐霞客对金顶考察中十分惦记这里的用水,专门考察记录:“其左稍下,有池二方,上下连汇,水不多,亦不竭,顶城所供,皆取给焉。还抵城北,竟从城外趋南门,不及入迦叶前殿。”

徐霞客还多次在金顶、华首门、曹溪寺、八功德水一带活动考察,其中两次详细记述描写“曹溪水”和“八功德水”,文笔细腻。明崇祯十一年(1638)腊月二十七日,“东南傍崖者一里余,有室倚崖,曰曹溪寺,以其侧有水一泓,在矗崖之下,引流坠壑,为众派之源,有似宗门法脉也。”接下来,徐霞客粗略的记录了八功德水:“二里,出循崖正道,过八功德水,于是崖路愈逼仄,线底缘嵌绝壁上,仰眺只觉崇崇隆隆而不见其顶,下瞰只觉窅窅冥冥而莫晰其根,如悬一幅万仞苍崖图,而缀身其间,不辩身在何际也。”

第二次到曹溪寺、八功德水是明崇祯十二年(1639)正月十九日,详细观察记录八功德水“......少下,有水出崖侧树根间,刳木盛之,是为八功德水。制木之外无余地,水即飞洒重崖,细不能见也。”

徐霞客除了对玉龙瀑布细腻精彩的描写记录外,还特别钟情于鸡足山其他瀑布的考察描写,他对寂光寺后山瀑布特别作了记录。崇祯十二年(1639)九月初九,是徐霞客考察鸡足山徒步里程和地区最多的一天,他从悉檀寺出发,过迎祥、石钟、西竺、龙华,西望即水月庵后上烟霞室峡,西北有瀑布悬崖而下,瀑布垂绡“乃昔登鸡山所未曾见”。徐霞客来到新辟的小室,问一僧人瀑布在哪里?老僧热情的告诉他:“此间有三瀑:东箐者,最上而小;西峡者,中悬而长;下坞者,水大而短。惟中悬为第一胜,此时最可观,而春冬则无有,此所以昔时不闻也。”老僧牵衣留他喝茶,但徐霞客急于观瀑,老僧带着徐霞客前往瀑布:“又半里,即见壑东危崖盘耸,其上一瀑垂空倒峡,飞喷迢遥,下及壑底,高百余丈,摇岚曳石,浮动烟云。”徐霞客将它与玉龙飞瀑比较,认为:“虽其势小于玉龙阁前峡口瀑,而峡口内嵌于两崖之胁,观者不能对峡直眺,而旁觑倒瞰,不能竟其全体;此瀑高飞于穹崖之首,观者隔峡平揖,而自颡及趾,靡有所遗。故其跌宕之势,飘摇之形,宛转若有余,腾跃若不及,为粉碎于空虚,为贯珠于掌上,舞霓裳而骨节皆灵,掩鲛绡而丰神独迥,不由此几失山中第一胜矣!”

同一天,徐霞客再次来到白云静室,白云不在。徐霞客再次观察灵泉:“不出于峡而出于脊,不出崖外而出崖中,不出于穴孔而出于穴顶,其悬也......岩峙东西峡中,南拥如屏。东屏之上,有水上坠,洒空而下,罩于嵌壁之外,是为水帘。西屏之侧,有色旁映,傅粉成金,焕乎层崖之上,是为翠壁。水帘之下,树皆偃侧,有斜骞如翅,有横卧如虬,更有侧体而横生者。众支皆圆,而此独扁,众材皆奋,而此独横,亦一奇也。”徐霞客把“水帘、翠壁、侧树、灵泉”归为“四奇”并“余取纸为狮林四奇诗界之。”

狮林灵泉

千襚明珠孰为探?灵源绝顶浚灵龛。

湛摇松影雪千尺,冷浸梅花月一潭。

碧玉眼中丹透液,青莲石上露成甘。

满林不乏人天供,洒作天花润法昙。

静里泉流石忽穿,峰头明月斗娟娟。

窍通骨节凉生髓,源自头颅玉作涎。

只道醍醐天上落,直将沉瀣掌中悬。

青衣丹凤寻常事,谁解灵源此更偏?

九月十三日,由于顾仆逃离,身体越来越差的徐霞客应好友史仲文邀请,再次考察九重崖:“史恳余同游九重崖,横狮林、旃擅而西,宿罗汉壁,明日同一登绝顶作别。余从之。遂由悉檀东上坡,半里,过天池静室,六里而过河南止足师静室。”他们来到德充静室:“此室当九重崖之中,为九重崖最高处,室乃新构洁,其后危岩之半,有洞中悬,可缘木而上。余昔闻之,不意追随,首及于此。余仰眺丛木森霄,其上似有洞门仿佛。”史君因累爬不动了,徐霞客则“蹑险以登”。

虽然没有路,且身体欠佳,但徐霞客依然艰难前行,攀爬的艰难程度,在《徐霞客游记》中的记述让人们身临其境:“足之力半寄于手,手之力亦半无所寄,所谓凭虚御风,而实凭无所凭,御无所御也。”徐霞客终于爬上了山洞,看到了一股水:“中有水自顶飞洒,贮之可供一人餐,憩之亦仅受一人榻,第无余隙,恐不免风雨之逼。”徐霞客对这股水作了探查,并将水分为三层记录:“又随引水木而东过一栈,观水所出处,乃一巨石下。甫出,即刳木引之西注,此最上层之水也;其下一二丈,又出一水,则复吾之徒引入静室;其下又出一水,则一衲轩引之。连出三级,皆一峡坳,虽穴异而脉必潜通,其旁分而支引者,举岩中皆藉之矣。”这是目前留下的《徐霞客游记》最后一次记录鸡足山的水系水脉,为后人研究鸡足山生态环境留下了宝贵的文献。

图文/ 杨宏毅

资料来自《霞客游踪》,部分图片为视频截图,向作者致谢!

编辑/ 杨宏毅

责编/ 张 玲

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言