霞客行宾川:(29) 徐霞客笔下的鸡足山禅茶文化

鸡足山 李文海/摄

【原文】五里,有庵当岭,是为茶庵。(《徐霞客游记》(线装书局2015年版,下同)P779)

【原文】白云迎余茶点,且指余曰:“此西尚有二静室可娱,乞少延憩,当瀹山蔬以待也。” (P793)

【原文】阁名雨花,为野愚笔,诸静侣方坐啸其中,余至,共为清谈瀹茗。(P793)

【原文】爱玄明雨花阁精洁,再过之,仍瀹茗剧谈。(P794)

【原文】先过隐空,为留盒茗。过兰宗、野愚,俱下山。过玄明,啜茗传松实。过白云,啜茗传茶实。茶实大如芡实,中有肉白如榛,分两片而长,入口有一阵凉味甚异。即吾地之茗实,而此独可食。闻感通寺者最佳,不易得之。间有油者棘口。过体极静庐,预备茶盒以待。(P799)

【原文】上午,赴复吾招,出茶果,皆异品。(P808)

【原文】上午,妙宗师以鸡葼茶果饷,师亦检藏其处也。(P809)

【原文】楼下采青松毛铺藉为茵席,去卓趺坐,前各设盒果注茶为玩,初清茶,中盐茶,次蜜茶。(P810)

【原文】克心留余,点茶稠叠,久之别,已下午。(P811)

【原文】慧心为幻空徒,始从野愚处会之,前曾过悉檀来叩,故入叩之,方禅诵会灯庵,其徒供茶而去。(P811)

【原文】僧留茶,不暇啜而出。(P815)

【原文】于是又西北二里,逾一坡,又西北一里余,过茶庵。(P1045)

【原文】是日体极邀坐南楼,设茶饼饭。(P1049)

【原文】老僧牵衣留待瀹茗,余争于观瀑,僧乃前为导。(P1051)

【原文】有圆通庵僧妙行者,阅藏楼前,瀹茗设果。(P1054)

【原文】此庵为妙行旧居,留瀹茗乃去。(P1055)

【原文】既下室中,啜茶果,复继以饼饵,乃随下层引水之木,【原文】西一里入一衲轩。延眺久之,又茶而行。(P1057、P1058)

【原文】余昔与慧心别于会灯寺,访之不值,今已半载余,乃乘月叩扉。出茗酌于月下,甚适。(P1058)

徐霞客笔下的鸡足山禅茶文化

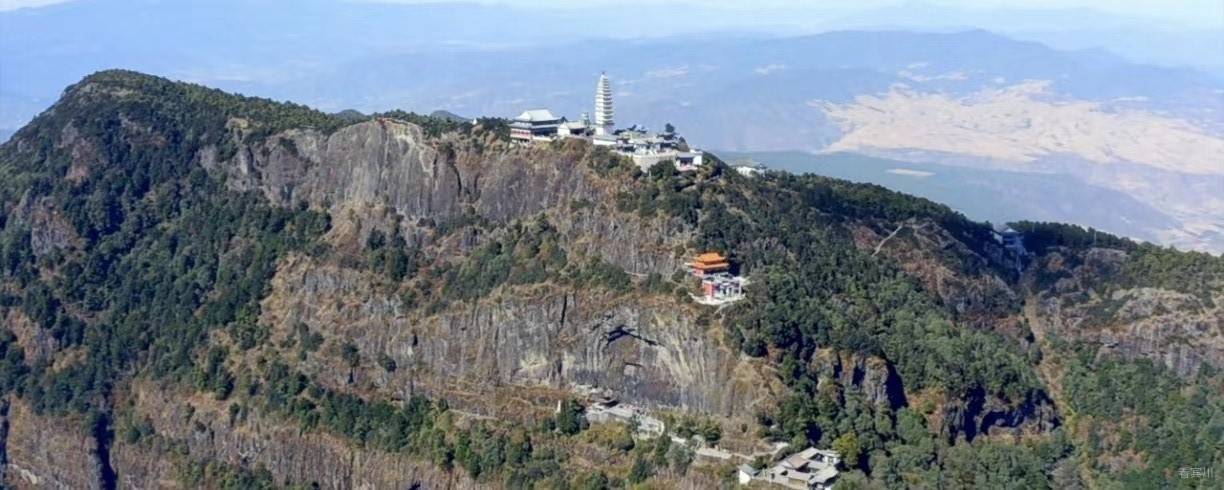

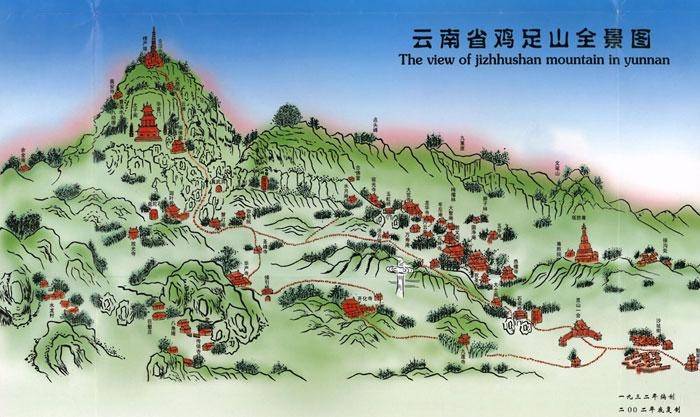

鸡足山,古名青巅山,亦名九曲岩,位于云南宾川县西北角,主峰天柱峰海拔3248米。因前列三峰,后拖一岭,形如鸡足而得名,鸡足山是迦叶道场,是享誉南亚、东南亚的佛教圣地。鸡足山历史悠久,文化灿烂,鼎盛时山中梵刹林立,静室遍布,僧尼云集,文人墨客登临题咏,华章墨宝辉耀古今。鸡足山风光奇丽,山中八景娱目养心,金顶四观澄怀启智,徐霞客赞之“实首海内矣”。

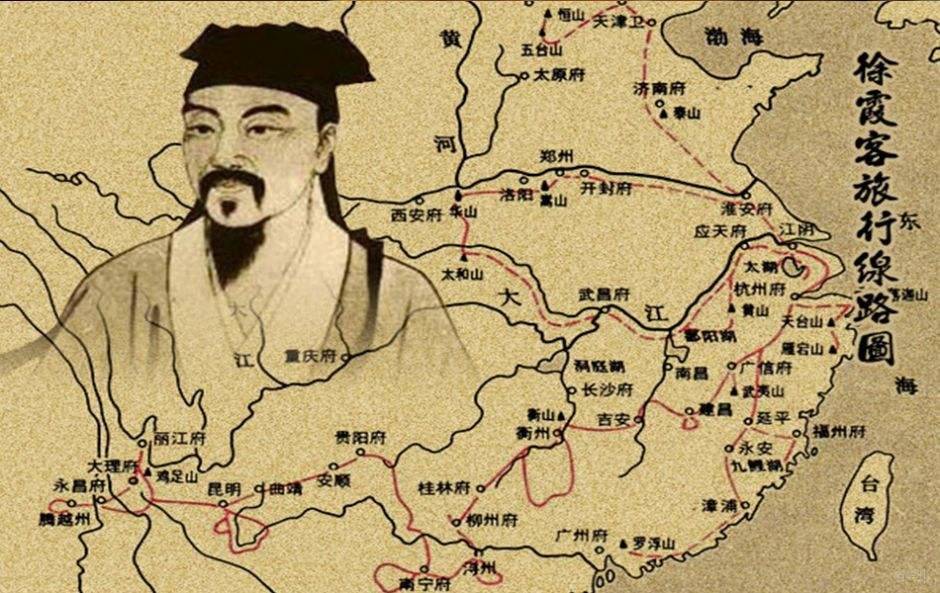

大旅行家徐霞客于崇祯十一年(1638年)前往滇西游历考察,于腊月二十二日首次登上鸡足山,停留了一个月,于1638年正月二十二日离开鸡足山前往丽江,并受丽江土知府木增之托编纂《鸡山志》,在顺次游历考察丽江、大理、保山、临沧之后,再次踏足大理,于崇祯十二年(1639年)八月二十二日,第二次登上鸡足山,修《鸡山志》,历时三个多月。崇祯十三年(1640年)正月,在土司木增派人护送下,历时150多天,回到江阴老家。

徐霞客驻足鸡足山期间,游览了悉檀、大觉、华严、迦叶、铜佛、兰陀、石钟、福宁等二十八寺,遨游了水月、积行、无我、兜率、伏虎、圆通等十五庵,以及大士、真武、千佛、万佛、雨花等八阁。还攀登九重崖、罗汉壁、四观峰、天柱峰、狮子林、旃檀林、华首门、猢狲梯、舍身崖、袈裟石、玉龙瀑布等主要景区和景点,并在山寺结识僧人无数。在鸡足山的徐霞客,身临其境,流连山水,参禅兰若,纵情饱览了鸡足山的大好风光,并用清丽的语言,朴实的笔触,如实地记录了鸡足山峰峦竞秀、溪涧争鸣的无限风光。

茶,成为徐霞客在鸡足山品尝最多,记录最为频繁的云南特产。纵观《徐霞客游记》,知徐霞客一生游历大半个中国,品茶无数,并对茶有极深的品鉴研究,仅游记中关于茶及相关的记录就有70余次,涉及茶(茗)词近百条,其中,记录云南茶事50余次,足见云南大叶种茶在徐霞客笔下的分量之重。其中,鸡足山茶事记录多达20余次,占云南茶事记录近半,鸡足山,成为徐霞客一生品茗、记录茶事最多的地方。

从徐霞客茶事记录得知,他两次游历考察鸡足山,辗转寻访寺院高僧,参禅悟道,其间品茶无数,频繁提及寺院茶事。更值一提的是,徐霞客在鸡足山的除夕、元宵、重阳等佳节,更是与众僧相聚,隆重设茶。传承数百年的大理“三道茶”,最早的雏形便是来自于1638年的正月十五,徐霞客笔下鸡足山“悉檀寺”。明崇祯十一年(1638年)十二月廿二日,徐霞客首次抵达鸡足山,在鸡足山度过了愉快的除夕(“度除夕于万峰深处,此一宵胜人间千百宵”),又于之后的元宵节当夜,受弘辨长老之邀在悉檀寺观灯、赏月,品尝大理“三道茶”。

《徐霞客游记》载:“十五日,余以嗽故,卧迟迟,午方起。日中云集,迨晚而翳。余欲索灯卧,弘辨诸长老邀过西楼观灯。灯乃闽中纱围者,佐以柑皮小灯,或挂树间,或浮水面,皆有荧荧明星意,惟走马纸灯,则闇而不章也。楼下采青松毛铺藉为茵席,去卓趺坐,前各设盒果注茶为玩,初清茶,中盐茶,次蜜茶,本堂诸静侣环坐满室,而外客与十方诸僧不与焉。余因忆昔年三里龙灯,一静一闹;粤西、滇南,方之异也;梵宇官衙,寓之异也,惟佳节与旅魂无异!为黯然而起,则殿角明蟾,忽破云露魄矣。”元宵节茶席,足以洞见鸡足山禅茶文化的厚重,影响深远。

徐霞客于明崇祯十二年(1639年)八月二十二日第二次登上鸡足山,开始了鸡足山考察并修订《鸡足山志》。时逢九月初九“重阳节”,随从顾仆向徐霞客索要了行李箱钥匙,谋划了次日的“返乡出逃计划”。顾仆的逃离已成“重阳节”一大憾事,徐霞客倍受打击,以至于尴尬、忧伤和孤独失眠缠身。为缓解他的伤心焦虑,众高僧陪同徐霞客游山散步、赏物消遣,并在鸡足山留下了津津乐道、传颂数百年的茶事,《徐霞客游记》载:“余心忡忡。体极恐余忧悴,命其侄并纯白陪余散行藏经楼诸处。有圆通庵僧妙行者,阅藏楼前,瀹茗设果。”

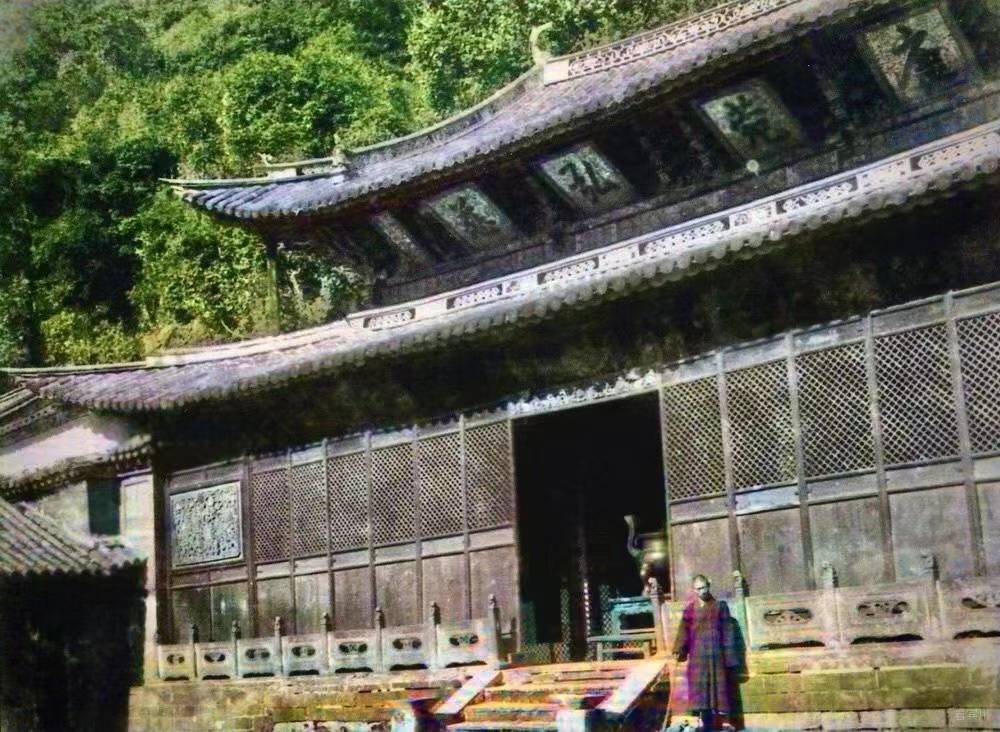

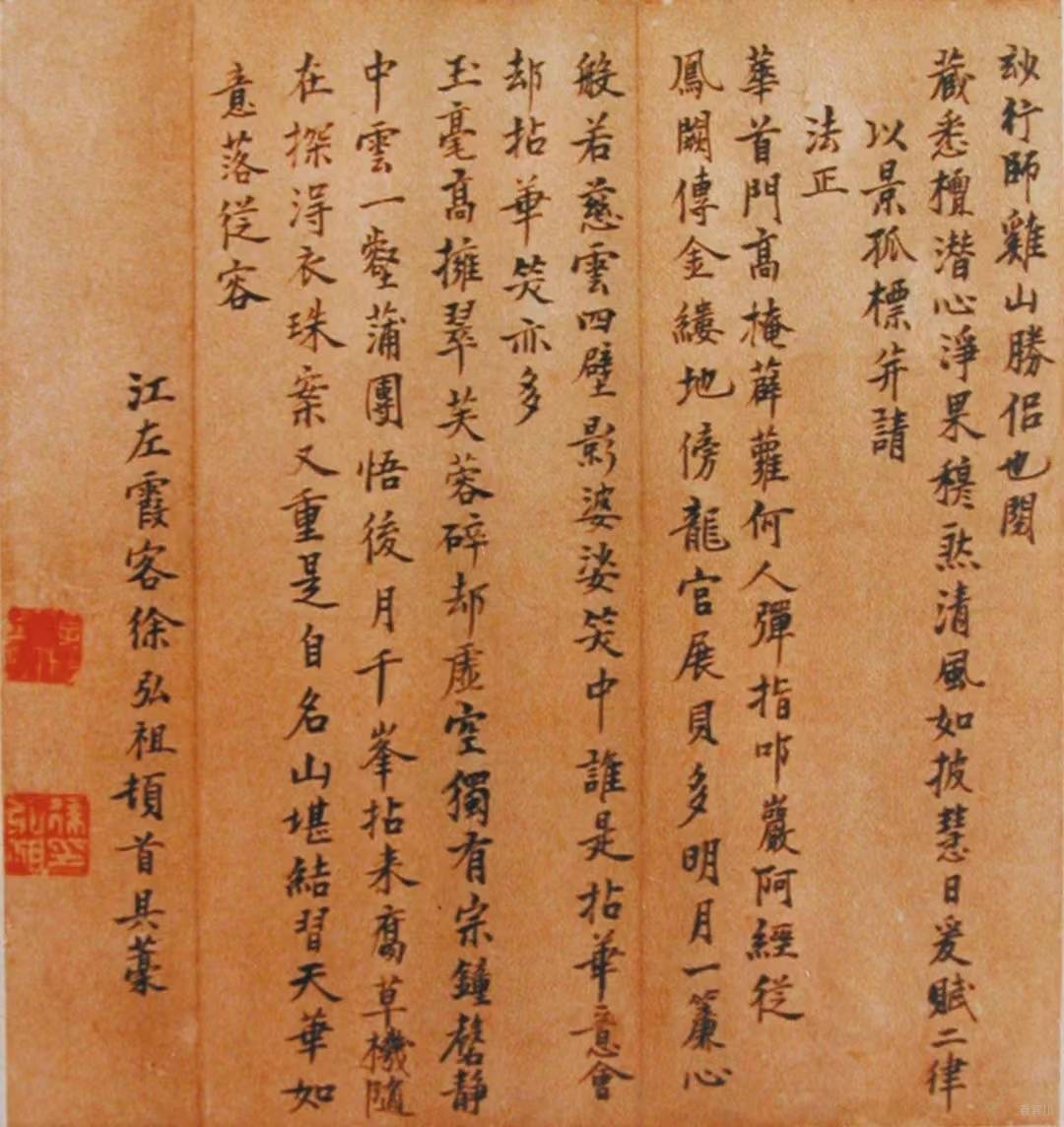

徐霞客两上鸡足山,期间,多次提及妙行僧,并与茶同记:“妙宗师以鸡葼茶果饷”、“圆通庵妙行僧瀹茗设果”、“妙行旧居瀹茗”。由此可见,徐霞客与妙行僧关系非同一般融洽,还多次在寺山品茶。更巧合的是,徐霞客唯一留存下来的手稿:“赠鸡足山妙行师七律诗稿”,如今,还静静地躺在云南省博物馆,供后人参观赏析。

“赠鸡足山妙行师七律诗”手稿

徐霞客两上鸡足山,均经过山前施茶的“茶庵”。明崇祯十二年(1639)正月初四日,徐霞客从“大士阁”至观瀑亭、玉龙阁一线观赏鸡足山瀑布,经过鸡足山最有名的茶房(牟尼庵),《徐霞客游记》载:“脊西自息阴轩来,过此南突而为牟尼庵,尽于大士阁者也。脊南大路从东南循岭,观瀑亭倚之。瀑布从西南透峡,玉龙阁跨之。由观瀑亭对崖瞰瀑布从玉龙阁下隤,坠崖悬练,深百余丈,直注峡底,峡逼箐深,俯视不能及其麓。然踞亭俯仰,绝顶浮岚,中悬九天,绝崖隤雪,下嵌九地,兼之霁色澄映,花光浮动,觉此身非复人间,天台石梁,庶几又向昙花亭上来也。”

据山志记载,早在明嘉靖年间(1522—1566年),有僧人在“牟尼庵”处建茅庵修行,同时煮茶水布施朝山香客。因此最初人们将此称为“茶房”。后茶房失火,改建为牟尼庵,牟尼庵的意思就是圣者修行的地方。建寺之初,明代状元杨升庵曾长住牟尼庵,每日与庵中僧人品茶论道,揽胜探幽,编写《鸡足山志》。长期以来,牟尼庵以茶著称于鸡足山。牟尼庵的茶与尘世间的茶不同,尘世间的茶是采摘茶树上的嫩叶制作而成的,而牟尼庵的茶则是采用产自鸡足山的金银花、白菊花、桂枝等七味中草药,按佛家秘方配制而成,具有清肝、明目、健胃、消食、降压、减肥等功效,此是承载佛家慈悲利世之情的“大悲甘露茶”。

据了解,在佛教文化极盛的明清时期,鸡足山大小寺院数量多达108座,现存规模的寺(庵、殿、阁)达30余座。徐霞客曾经游览品茗过的寺院因年久失修,多遭损毁,但所记录的寺位置清晰,且部分寺院遗址尚存。

关于禅茶文化,我国由来已久,发源于寺院。僧道,早在魏晋甚至更早,就已经把茶作为有助于修行修炼的常用饮料。唐宋时期,佛教盛行,寺院更是盛行饮茶助修,形成了寺必有茶,禅必有茶的倡茶风尚。在漫长的发展进程中,禅茶逐步形成了自由的文化特色。禅茶更多是品味茶与佛教在思想上的“同味”,禅与茶,象征着渊源流长的中华民族美德和博大精深的东方文明。

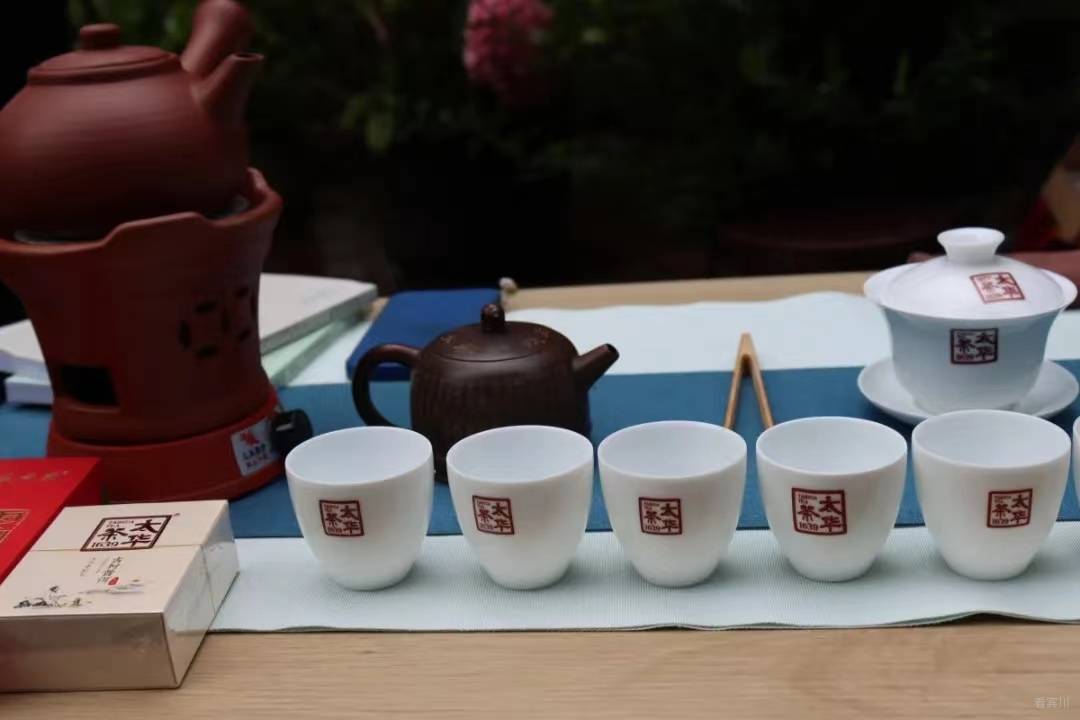

鸡足山自宋开始兴起佛教文化,同样,禅茶文化在这里传承久远。千百年来,禅茶文化在鸡足山得到弘扬。数百年前,鸡足山是否有过开山种茶历史,尚不完全清楚!为了深入挖掘和推广鸡足山茶文化,从2019年以来,临沧太华茶业与鸡足山旅游投资开发公司、大理徐霞客研究会、丽江徐霞客研究会、“跟着徐霞客游大理”团队等组织或机构保持良好的沟通合作,多次在鸡足山开展徐霞客文化、茶文化推广活动,包括中国旅游日“重走霞客路 鸡足灵山行” 丛林穿越挑战赛,纪念徐霞客“注茶为玩”383周年元宵节茶会,与383年前徐霞客相逢鸡足山重阳节茶会等。2022年“国庆”期间,经临沧太华茶业李朝达与鸡足山旅游投资开发公司李绍杰的精心安排,联系鸡足山镇寸克宏、李泽清、王家德等,对鸡足山景区内及周边茶园、茶树进行走访考察,收获丰盛。

01三岔河古茶园

三岔河古茶林,位于鸡足山天柱峰南面山脚下,紧靠三岔河,此地为三条河流交汇地,四周流水潺潺,绿树成荫,鲜花盛开,四季如春,年均气温13℃。古茶林为沙址村委会火把村集体所有,现有茶树900余棵,据村里老人讲述,茶林为祖辈相传,老茶树已有几百年树龄,而新茶树于1935-1937年间栽种,已有80多年的树龄。

三岔河古茶林是鸡足山镇辖区内规模最大、保护最完整的古茶树林,茶树生长状况良好、产量稳定、每年采摘两次。茶叶品质优良、干茶条索细扁、外形秀美、油亮有光泽、翠绿中略泛黄色。经初步观测,该茶园内大多为野生型茶树,兼少量栽培型茶树。

02传依寺古茶园

说传依寺古茶园,得先了解一下传依寺。传依寺,位于玉龙飞瀑的下方,明代时期鸡足山上“八大寺院”之一,传依寺得名,应缘于“迦叶入定华首门、弥勒裂崖得袈裟”的佛教故事。根据徐霞客《鸡山志略二》介绍:“传衣寺,古圆信庵,古德大机禅师创建,中谿李先生护法”。据考证,圆信庵初建于明弘治年间(1488—1505),明嘉靖年间(1522—1566),改名为”传衣寺”。徐霞客时期的传衣寺,一“花”独放的古松相当出名,他在《鸡山志略一》这样描写过此松:“龙鳞鹤氅,横盘倒垂,缨络千万,独峙于传衣之前,不意众美之外,又独出此一老。”传衣寺进山门有天王殿、大雄宝殿,系单檐歇山式。大殿内供释迦佛,殿前有雨花台,置方形乌铜大香炉一尊,殿右锦云楼贮藏佛经。楼前古茶花一株,花开时,枝头千朵,堆积如锦。寺院遍植各色杜鹃,灿烂盈庭,两厢为禅堂、客堂。寺门外有大石坊,古松(罗汉松)正当坊前,左雌右雄,石坊上有明代王元翰书对联:“花为传心开锦绣,松知护法作虬龙。”传依寺于1952年、1963年两次修缮,之后遭厄运被毁。

传依寺古茶园最早为寺院僧人栽种,采收利用,寺院被毁后,僧人流落,土地流为集体所有,且茶园年久失管。始于1983年的“土地承包责任制”实施后,该茶园连同土地流转到村内李姓农户。在该茶园土地承包人李泽清的带领下,我们一行4人考察了传依寺茶园,茶园所在位置较为开阔,地势平缓,土质肥沃,周边均系茂密森林,并有夹杂粗壮的核桃树。据李泽清介绍,该茶园连同土地一并承包分配到他家以后,为了扩大耕地面积,每年都会对茶园进行不同程度的砍伐,如今,传依寺茶园也仅剩下生命力旺盛的10余株茶树成点状分布,零散分布在地埂及周边。细心观察茶树的生长状况,根径较为粗壮,枝条纤细修长,果实累累,此实为长期矮化的结果,且对茶树野放管养。经初步观测,传依寺古茶园茶树品种为栽培型,与三岔河栽培型树品种同类,而且目测判断两块茶园树龄接近,栽培时期应相近。据1963年生的李泽清回忆,他很小的时候,常到传依寺茶园玩耍,这也说明,传依寺古茶园树龄亦何只数十年。

03骑马站古茶树

骑马站古树茶,位于牟尼庵与万寿庵之间的骑马站西侧的溪水河岸边。经目测,该古茶树为高大乔木,根部直径约20厘米,主杆笔直,树高6.4米,3.2米以下无分枝,树冠蓬松,冠幅超3米,叶色墨绿油润,叶脉8—10对,叶片无背毛,初步判断为野生型古茶树(大理种),树龄约400年左右。据李泽清回忆,很多年前曾见过位于鸡足山祝圣寺附近的山林有“一围抱”粗的古茶树,但如今未见踪迹。经对鸡足山遗留茶树、茶园考察结果分析,在近百年左右,鸡足山仍有规模茶树种植。三岔河古茶林茶树品种分别有“栽培型”凤庆种和野生型大理种茶树种植,而传依寺古茶园则仅见栽培型凤庆种茶树。特别一提的是,骑马站原始的野生型大理种古茶树,为自然生长或人工移植(有人工干预痕迹),该古茶树或许见证了徐霞客来往于鸡足山寺庙间的穿梭。

另见,虚云栽种有3株古茶树,系近年从大理南涧县无量山移植。

鸡足山茶文化历史悠久,禅茶文化在这里体现得较为极致,影响深远,且徐霞客笔下鸡足山禅茶文化蔚为大观。对鸡足山茶园考察发现,茶叶在这里得到种植和利用由来已久,但尚存活的古茶树并不多,且有再遭损毁的可能,建议当地主管机构加强对鸡足山古树茶园、古茶树的保护。诸如,对稀缺古茶树采取围挡、限制采摘、挂牌保护。同时,通过大力弘扬鸡足山禅茶文化,借助鸡足山悠久的佛教文化及徐霞客名人效应,设立霞客茶文化体验空间(亭、馆)、开发茶文化旅游产品。

近年来,鸡足山旅游投资开发有限公司持续投入鸡足山徐霞客文化建设,诸如开设霞客古道、重修静闻僧塔、树立霞客雕像、举办“中国旅游日”活动,以及支持徐霞客游鸡足山寻迹、鸡足山霞客主题茶会等等,有效激发旅游创新,增强旅游体验,大大提升鸡足山旅游品牌形象。徐霞客文化在鸡足山的兴起,乃徐学界一大幸事!

04太华茶

太华茶,源于明朝。著名的旅行家、地理学家徐霞客游历云南,1639年进入临沧游览探幽,农历八月十四日黄昏抵澜沧江畔的高简槽(今高枧槽)村,夜宿一梅姓人家,得饮“太华茶”茗品后顿感醇香舒爽、辛劳顿消,赞叹之余写入《徐霞客游记》:“......又下三里,有一二家当路右,是为塘报营。又下三里,过一村,已昏黑。又下二里,而宿于高简槽。店主老人梅姓,颇能慰客,特煎太华茶饮予。”早在前一年(1638年)的十一月初八,徐霞客游历云南至昆明筇竹寺时首次品饮太华茶,欣喜于太华佳茗,《徐霞客游记》中记录:“三人者,各当窗一隙,踞窗槛坐。侍者进茶,乃太华之精者。茶冽而兰幽,一时清供,得未曾有”。

图文/李朝达,中国地质学会徐霞客研究分会理事、临沧市古树茶协会副会长

资料来自《霞客游踪》,部分图片为视频截图、朋友圈图,向作者致谢!

编辑/ 杨宏毅

责编/ 张 玲

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言