【霞客行宾川】(30) 徐霞客与鸡足山前檐——观音箐

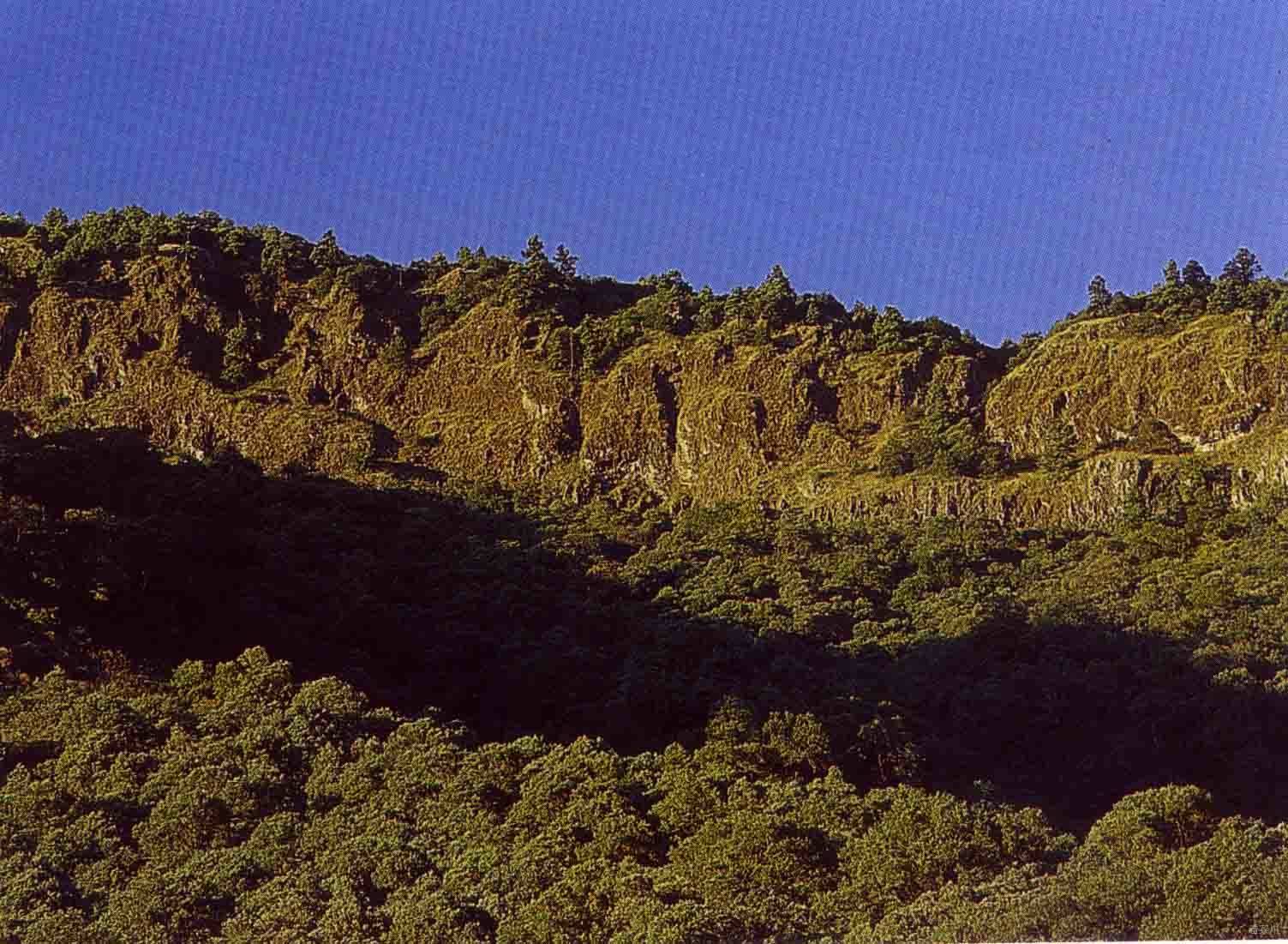

鸡足山 李文海/摄

【原文】耸宾川东山而尽于红石崖金沙江岸,脊北盘壑是为荞甸,与禾、米二甸名虽鼎列,而水则分流焉。——(《徐霞客游记校注》1328页)

【原文】其北有巩桥五洞,颇整,以涧水仅一衣带,故不由桥而越涧......又西北二里余,遂抵西山东突之嘴。盘之北,又二里,有路自西南逾岭坳来合,即余昔从梁王山来者。其北有村庐倚西峰下,是为红帽村,余昔来饭处也。从村后随西山北行四里。西山开小峡,于是路分为二,遂西向入峡。一里,涉小涧北上,一里,登冈头,过一坊,复西北行......西逾冈脊,望见南山自西屏列而东,是排沙北界之山,西自海东,东抵宾居,南与大脊乌龙坝山并夹者,土人称为北山,而观音箐在其北坞。其西北濒洱海,为鲁摆山,则三涧门所来之脊,又东挟上、下仓之水,而北出拈花寺南桥下者也......从冈头又西北行三里,稍下,有水自西南来,有亭桥北跨之,是为干果桥。北有数家倚冈,余昔之所宿,而今亦宿之......干果北有一尖峰,东向而突,亭亭凌上,盖西南自鲁摆海东之脊,分支东北上,为上、下仓、观音箐分界,下为炼洞、干果二溪中垂,亦鸡山东第一水口山也。——(《徐霞客游记校注》1334页)

【原文】史恳余同游九重崖,横狮林、旃擅而西,宿罗汉壁,明日同一登绝顶作别。余从之。遂由悉檀东上坡,半里,过天池静室,六里而过河南止足师静室......足之力半寄于手,手之力亦半无所寄,所谓凭虚御风,而实凭无所凭,御无所御也......然临之无前,近则木香坪之岭已伏于下,远则五龙坝之障正横于南,排沙、观音箐诸山层层中错,各献其底里而无余蕴焉。——(《徐霞客游记校注》1348—1349页)

徐霞客与

鸡足山前檐观音箐

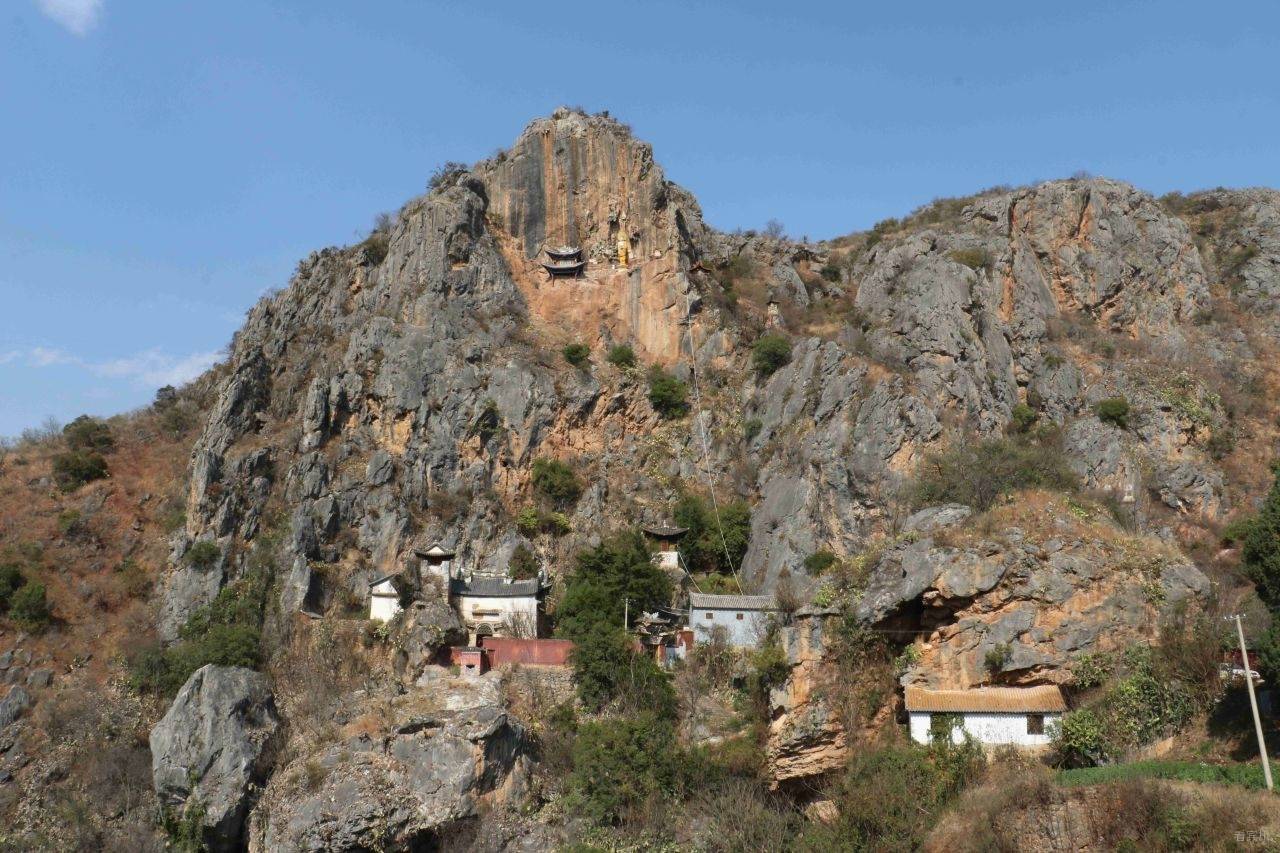

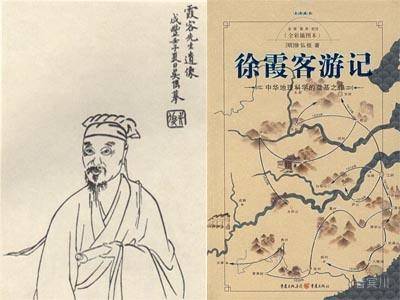

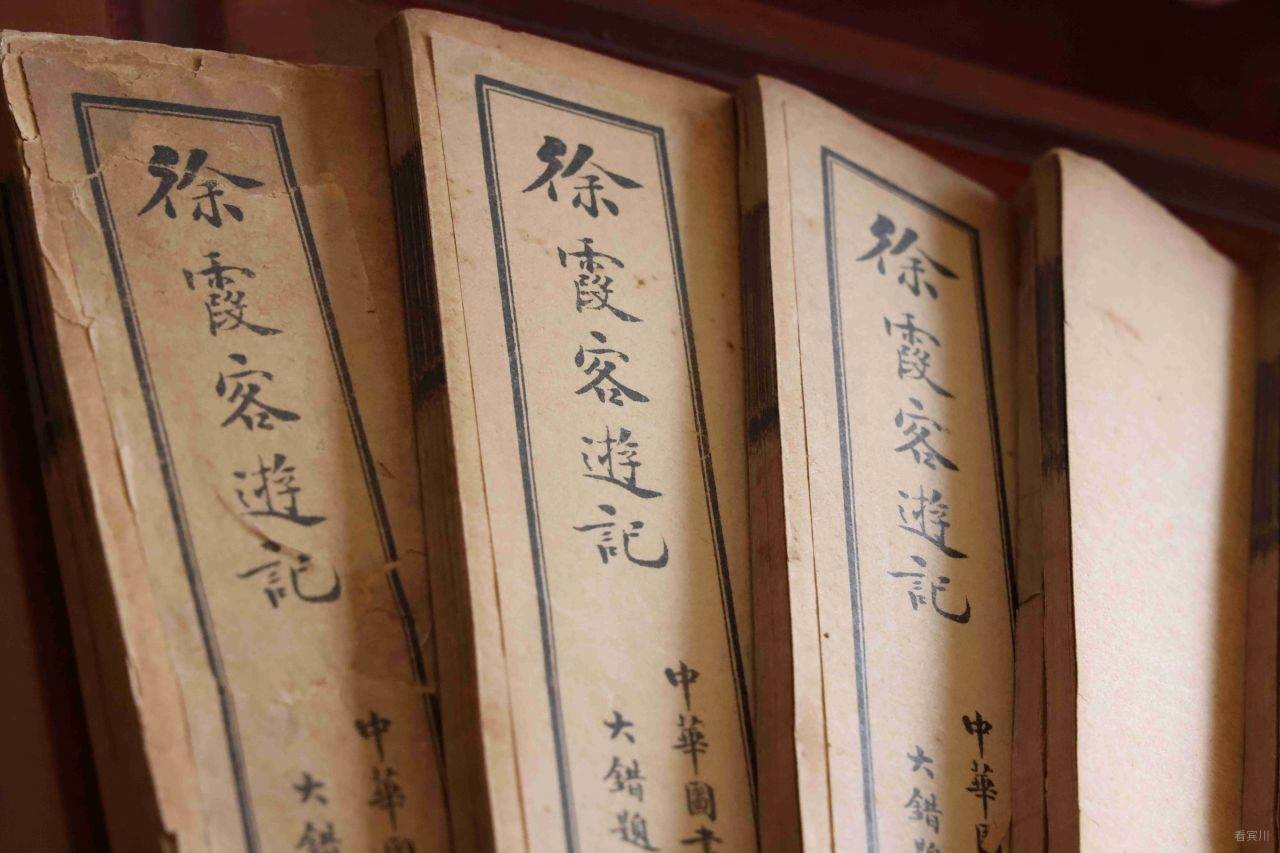

明崇祯十一年(1638年)和十二年(1639年),大旅行家徐霞客两次到宾川鸡足山考察,钟情于宾川的山川、地理、人文,特别是鸡足山。很多地方他都十分向往,但无法一一踏足,只能在他的《游记》中作记述,被称为“不烧回头香,枉到鸡足山”的大营观音箐就是这样一个地方。尽管到不了观音箐,但徐霞客在《游记》中作了至少三次记录,为我们留下了十分宝贵的文献。

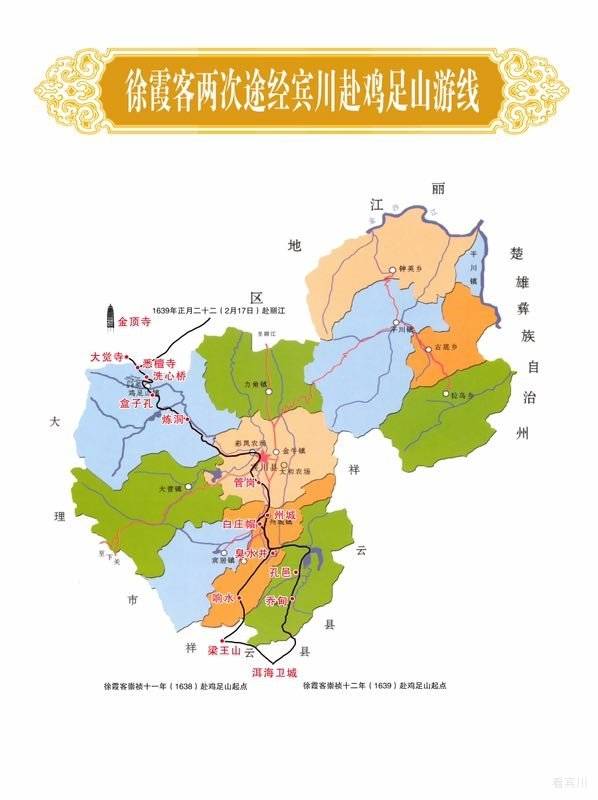

明崇祯十一年(1638)腊月二十日,徐霞客从洱海卫城(今祥云县城附近)向宾川进发,途经梁王山、松子哨、关坡、响水到达宾川山岗铺,当晚在山岗铺住宿。第二天从山岗铺出发,途经宾居、东河头基、总府庄(今白庄帽)、大罗城、红帽村,夜宿于江果村(现为小江股)。第三天,由小江股出发,经牛井、炼洞到达鸡足山大觉寺。沿路考察了宾川坝子山川地貌、水流人文,但没有提及观音箐。

乔甸

明崇祯十二年(1639)八月二十日,徐霞客第二次进入宾川时从祥云进入乔甸,并住宿乔甸,对乔甸山脉水系作了考察记录。二十一日,徐霞客从乔甸翻越前所坡、铁城旧址进入州城:“耸宾川东山而尽于红石崖金沙江岸,脊北盘壑是为荞甸,与禾、米二甸名虽鼎列,而水则分流焉。”他一路考察并记录了乔甸、州城的水系、山形走势,并指出乔甸水系经宾川而流入金沙江,也为考证明清至解放前乔甸至宾川的古道提供了重要依据。八月二十一日中午,徐霞客从铁城、周官营,过南薰桥,入州城。行城中,出北门后吃饭:“其北有巩桥五洞,颇整,以涧水仅一衣带,故不由桥而越涧。”

州城坝子

徐霞客考察了州城及附近村庄、山脊和水流,并与第一次从梁王山进宾川看到的作综合考察记录:“又西北二里余,遂抵西山东突之嘴。盘之北,又二里,有路自西南逾岭坳来合,即余昔从梁王山来者。其北有村庐倚西峰下,是为红帽村,余昔来饭处也。从村后随西山北行四里。西山开小峡,于是路分为二,遂西向入峡。一里,涉小涧北上,一里,登冈头,过一坊,复西北行。”

在这里,徐霞客特别远眺了宾居地区,观察并记录了观音箐的地理位置、环境状况:“西逾冈脊,望见南山自西屏列而东,是排沙北界之山,西自海东,东抵宾居,南与大脊乌龙坝山并夹者,土人称为北山,而观音箐在其北坞。其西北濒洱海,为鲁摆山,则三涧门所来之脊,又东挟上、下仓之水,而北出拈花寺南桥下者也。”

当天,徐霞客第二次到江股村,并住宿于村中:“从冈头又西北行三里,稍下,有水自西南来,有亭桥北跨之,是为干果桥。北有数家倚冈,余昔之所宿,而今亦宿之。”在小江股村,徐霞客又再次观察了这里的水系与上沧、下沧的关系:“干果北有一尖峰,东向而突,亭亭凌上,盖西南自鲁摆、海东之脊,分支东北上,为上、下仓、观音箐分界,下为炼洞、干果二溪中垂,亦鸡山东第一水口山也。”第二天,徐霞客吃过饭后,由小江股出发,经牛井、炼洞到达沙址,再次进入鸡足山。

九月十三日,由于顾仆逃离,身体越来越差的徐霞客应好友史仲文邀请,再次考察九重崖:“史恳余同游九重崖,横狮林、旃擅而西,宿罗汉壁,明日同一登绝顶作别。余从之。遂由悉檀东上坡,半里,过天池静室,六里而过河南止足师静室。”

在九重崖最高处的德充静室,徐霞客“足之力半寄于手,手之力亦半无所寄,所谓凭虚御风,而实凭无所凭,御无所御也。”艰难地观察记录,远眺木香坪、乌龙坝、观音箐等崇山峻岭:“然临之无前,近则木香坪之岭已伏于下,远则五龙坝之障正横于南,排沙、观音箐诸山层层中错,各献其底里而无余蕴焉。”没有路,且身体欠佳的徐霞客完成了目前留下的《徐霞客游记》最后一次九重崖考察记录,为后人留下了宝贵的文献。

随后,徐霞客在鸡足山悉檀寺撰修《鸡山志》,历时三个多月,伏案撰作,与病痛抗争,崇祯十三年(1640年)正月,在土司木增派人护送下,历时150多天,回到江阴老家后去世。霞客在云南的最后一段岁月,是在鸡足山上潜心撰修《鸡山志》。为鸡足山修志,是他“欲尽绘天下名山胜水为通志”这一文化追求的一次真正的实践。

徐霞客对于鸡足山的探索,对鸡足山文化的传承与传播都发挥了极大的影响,同时也具体体现了徐霞客的文人风骨、文化才情。

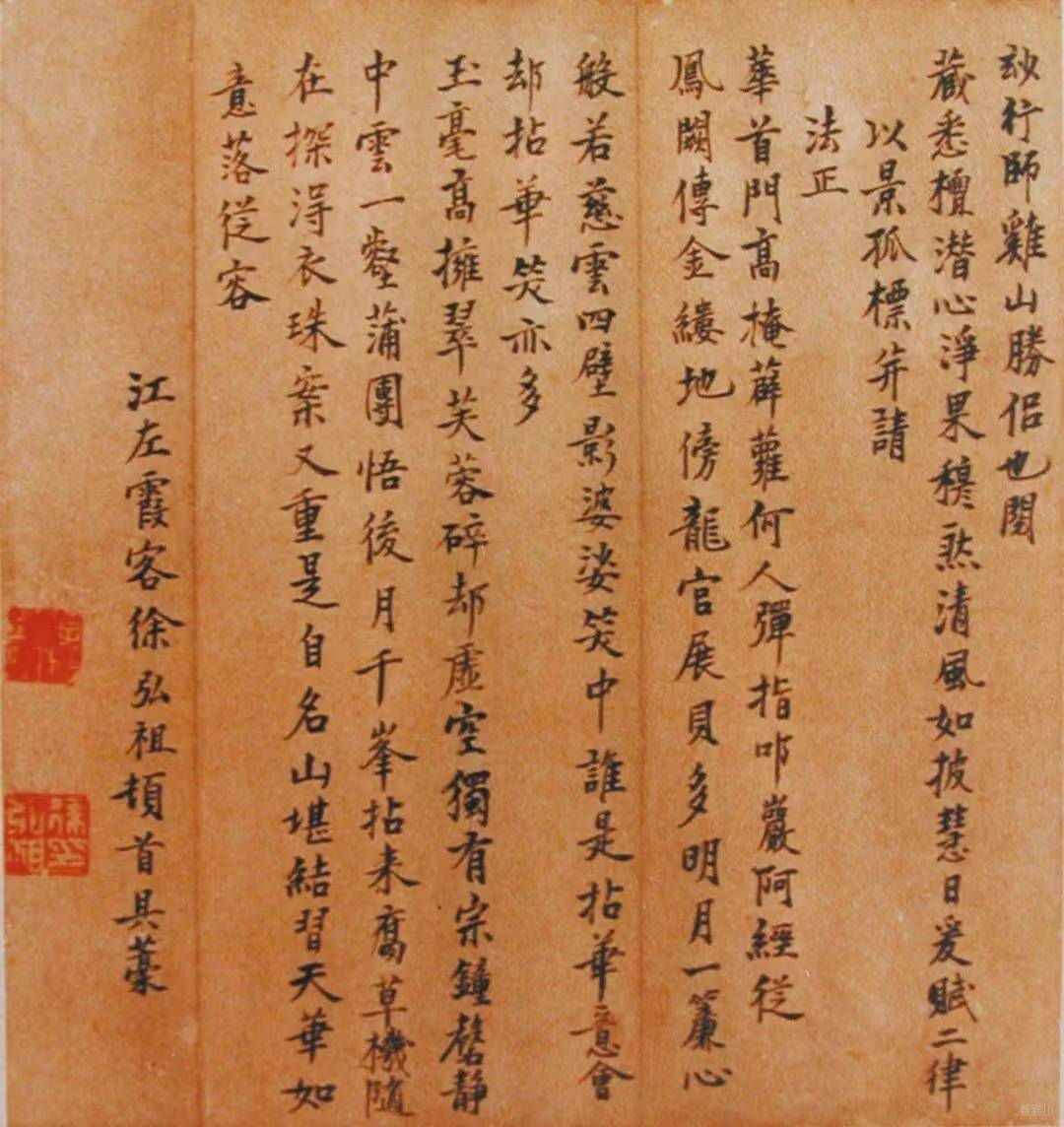

“赠鸡足山妙行师七律诗”手稿

大营观音箐及庙会

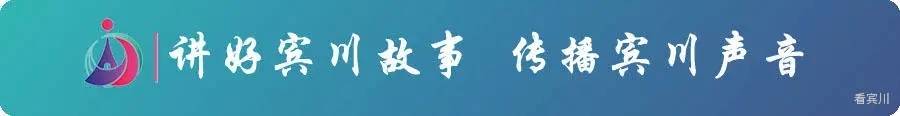

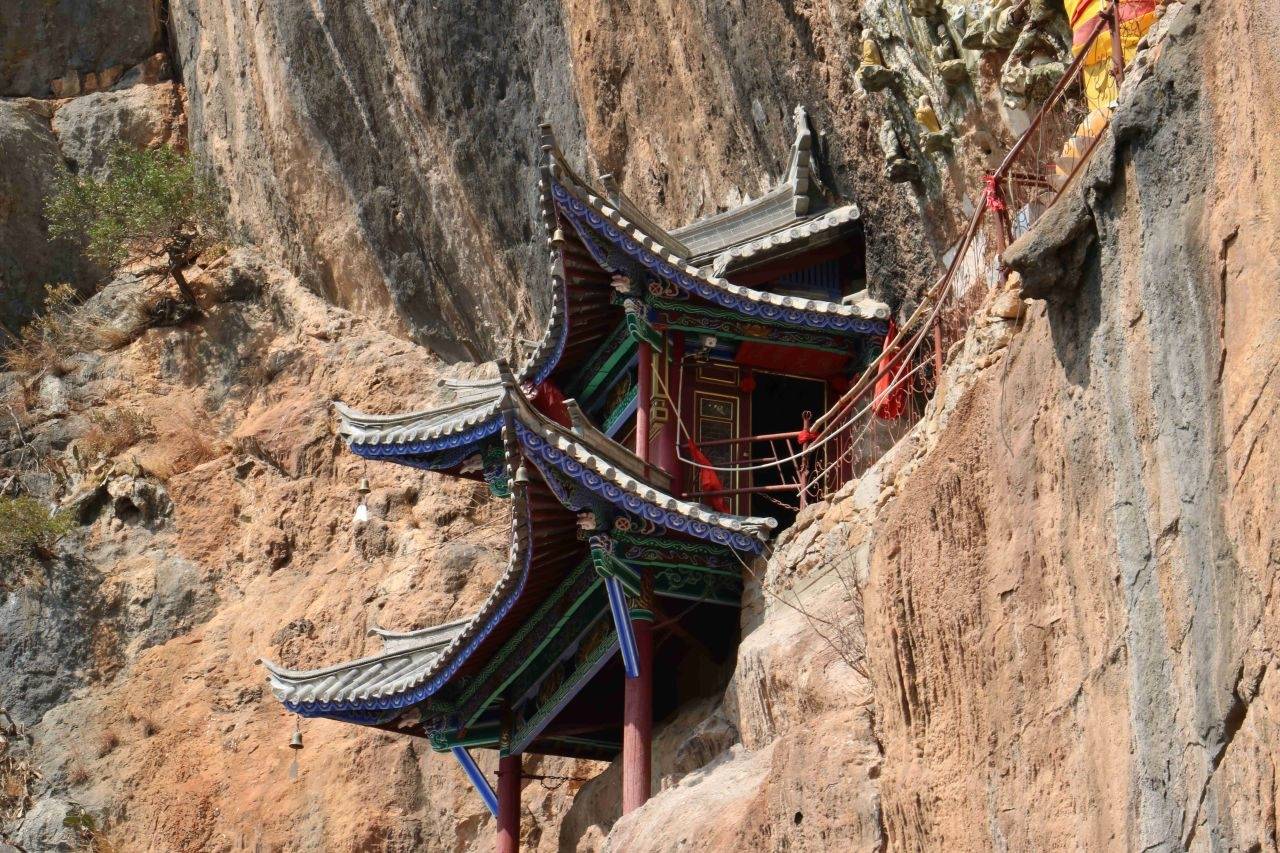

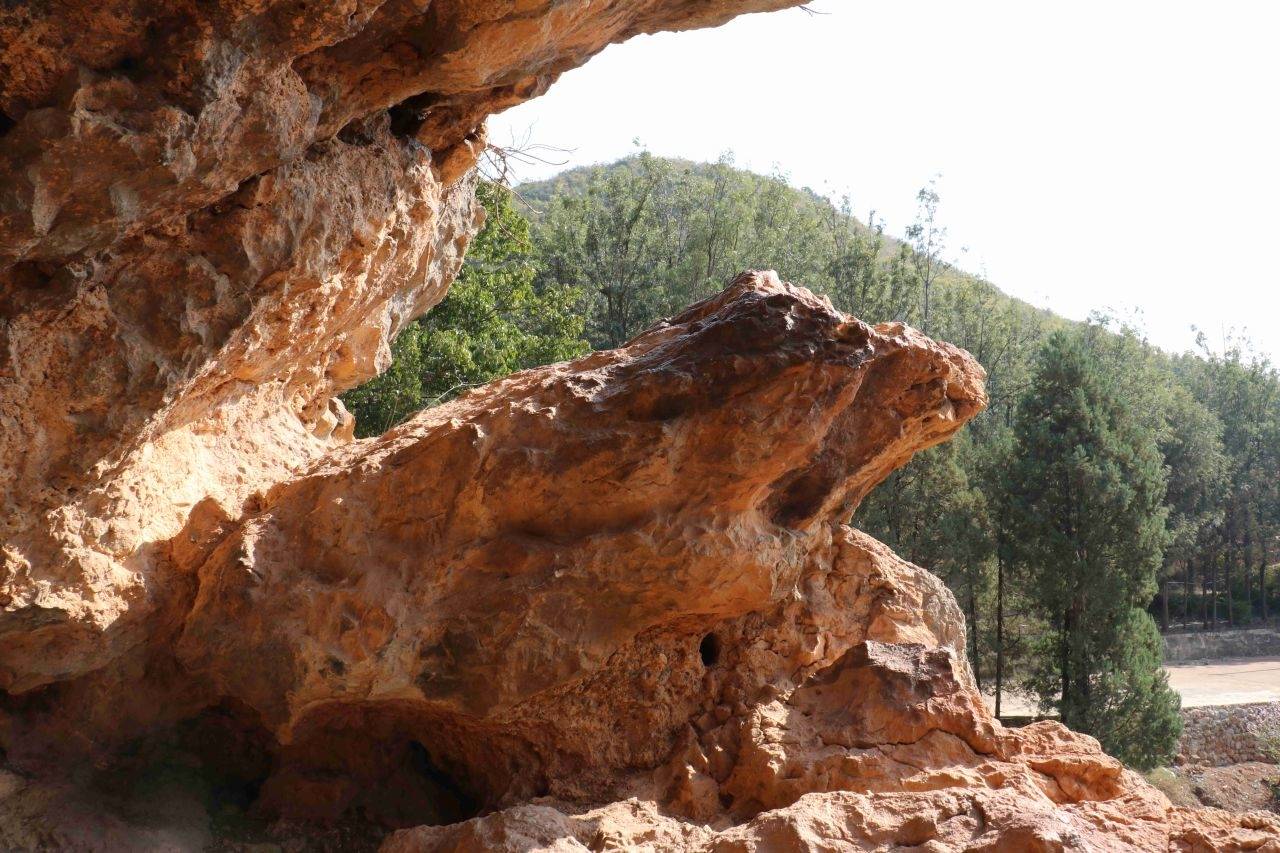

观音箐位于宾川县城西南20公里处,西边紧邻“大永”高速和“凤太”公路,东边为水长古村,北靠崆峒绝壁,绝壁上建有观音阁。观音箐幽兰沁香,古木森森,悬岩千仞,怪石嶙峋,金像嵌崖,香烟缭绕,经声佛号四时不绝,风景独特,有诗云:“青山绿水险峰峨,幽静寺院从中落。虽非海外蓬莱岛,仙境仙造万古磨”。

谷中远望,恶岩险石峥嵘可怖,奇树古藤如龙似蛇。静听清风拂铜铃,山坡绿树野花装点,抬头仰望,百丈观音悬岩上的飞阁犹如天上仙境。走在观音箐的石板路上,不时听到山林间,虫鸣鸟叫,甚是悦耳。一瞬间仿佛置身于山水环绕、鸟语花香、层林尽染、风光秀丽的美丽画卷之中。观音箐背靠绵延苍翠的崆峒山,由特色鲜明的院、阁、岩、洞组合而成,峰峦重叠,集山雄、石奇、阁险、箐幽为一体。谷幽水秀,山中一条山泉,似青龙吐雾直流而下,潺潺流水叠峦而出,煞有灵韵风骨。观音巨岩面南而立,高耸入云,陡如刀削。

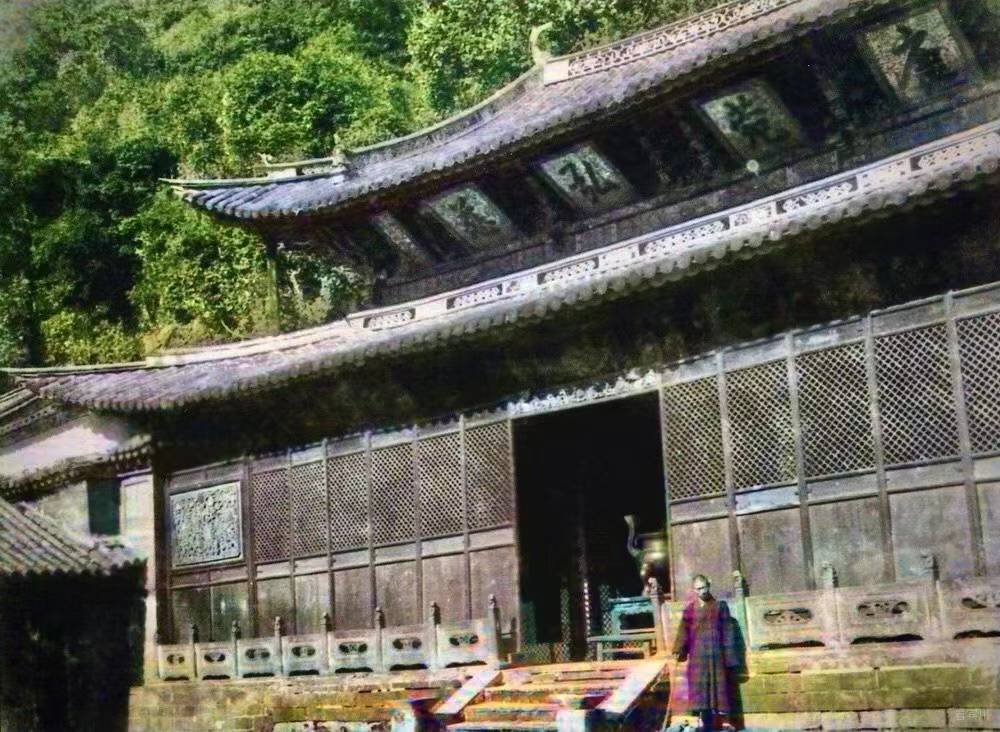

观音箐现存观音阁、雷神殿、文祖禅院、普渡桥等建筑。还有明嘉靖十四年(1535)的《圆通碑记》,清康熙四十九年(1710)《观音箐文祖阁常住碑记》两块摩崖碑刻及民国二十一年(1932)《创修水长观音阁普渡桥碑记》一块。观音箐方圆不越半公里,文祖禅院居于正中,由大殿、韦陀殿、厢房、太子阁错落组成。其中大殿、韦陀殿均为三开间单檐歇山顶建筑,厢房为三开间硬山顶,太子阁为单檐斗拱亭阁式建筑。太阳神殿在文祖禅院东面,为单檐斗拱亭阁式建筑。禅院南溪涧上有玉龙桥,又称普渡桥,为单孔石拱桥。

观音阁建在文祖禅院后的山顶悬崖上,为木结构的“悬空寺”,阁北端嵌入石壁,东、西、北三面以铁链悬挂固定,其势极险,是宾川现存的唯一一座建在危崖峭壁上的古代佛教建筑。古阁为一层二檐单檐斗拱亭阁式建筑,四角宝顶结构,造型优美,飞檐翘角,凌空伸出,仿佛要破檐腾空。东面岩上凿有一小道直通观音阁,侧面附有栏杆。进入观音阁,一尊金碧辉煌的观音像矗立眼前。相传原来的观音像为檀香木雕刻珍品,是朱元璋之女(皇姑)到鸡足山出家时所供奉,今已不知去向。出得阁来回首细看,观音古阁依峭壁而建,观音岩好似出鞘之剑,直射苍穹。

“不烧回头香,枉到鸡足山”。如今,这座集奇险灵秀的自然景观和古朴精湛的人文景观于一身、风光迤逦的奇山幽箐,被称为“鸡足山前檐”,是鸡足山游客烧回头香的地方,山下休闲娱乐服务设施初具规模。每年农历二月十九观音菩萨生辰日,在大营观音箐,来自昆明、大理、丽江、洱源、宾川等地的香客、游客都会云涌而至,慕名前来踏青、赏景、祈福。从山门开始,道路两边全是各种琳琅满目的土特产、美味小吃、小商品、纪念品的小摊点。还有给小朋友提供各种玩乐的游戏和娱乐设施。叫卖声、欢笑声、禅乐声交织在一起,一路人山人海,很是热闹。

1989年2月,宾川县人民政府将大营观音箐公布为第一批县级文物保护单位。

图文/杨宏毅

资料来自《霞客游踪》,部分图片为视频截图,向作者致谢!

编辑/ 杨宏毅

责编/ 李 丹

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言