【人文宾川】平川红旗山下,这两院古屋有些故事

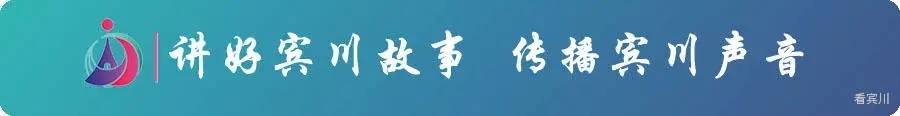

坐落于宾川东山崇山峻岭中的平川古镇,不仅是云南省革命老区、文墨之乡,也因历史人物杨如轩、杨希闵、杨复光等遗落了许多古建院落,“杨氏宗祠”“董家大院”“一颗印”“铁围城”“一步登天”“金山银山”“四合五天井”“三坊一照壁”……诸般名号如星辰散落。位于端庄村的杨家院上下院正是这古村深巷间,最堪咀嚼的砖石文章之一。

追溯源头,明万历二年,端庄村杨家一世祖杨德,身为都司随巡抚邹应龙入滇到赤石平川平彝乱,先从山东武定青城县到大理喜洲叶榆地,后随军到平川赤石崖铁索箐平息百年集寇。后来至二世杨体,因功勋卓著,得以世守平川班庄村之地。杨体携子孙开荒修渠,苦心经营,家业日隆,遂将班庄村改名为“端庄村”,沿用至今。

房舍产业代代添置,及至清光绪年间八世祖杨兴茹(张炳杨)时,其长子杨源(字巨川)终建成杨家院上院。之后杨兴茹(张炳杨)之女菊妹招赘棋盘村杨廷燧入门,杨廷燧更名为杨燧(字映川),并着手营建下院,自此杨家人丁愈发兴旺,田宅丰饶。直至上世纪六七十年代,上下两院仍为村中翘楚,只是上院后来人口迁出,日渐倾颓,而下院则烟火不息,沿用至今。

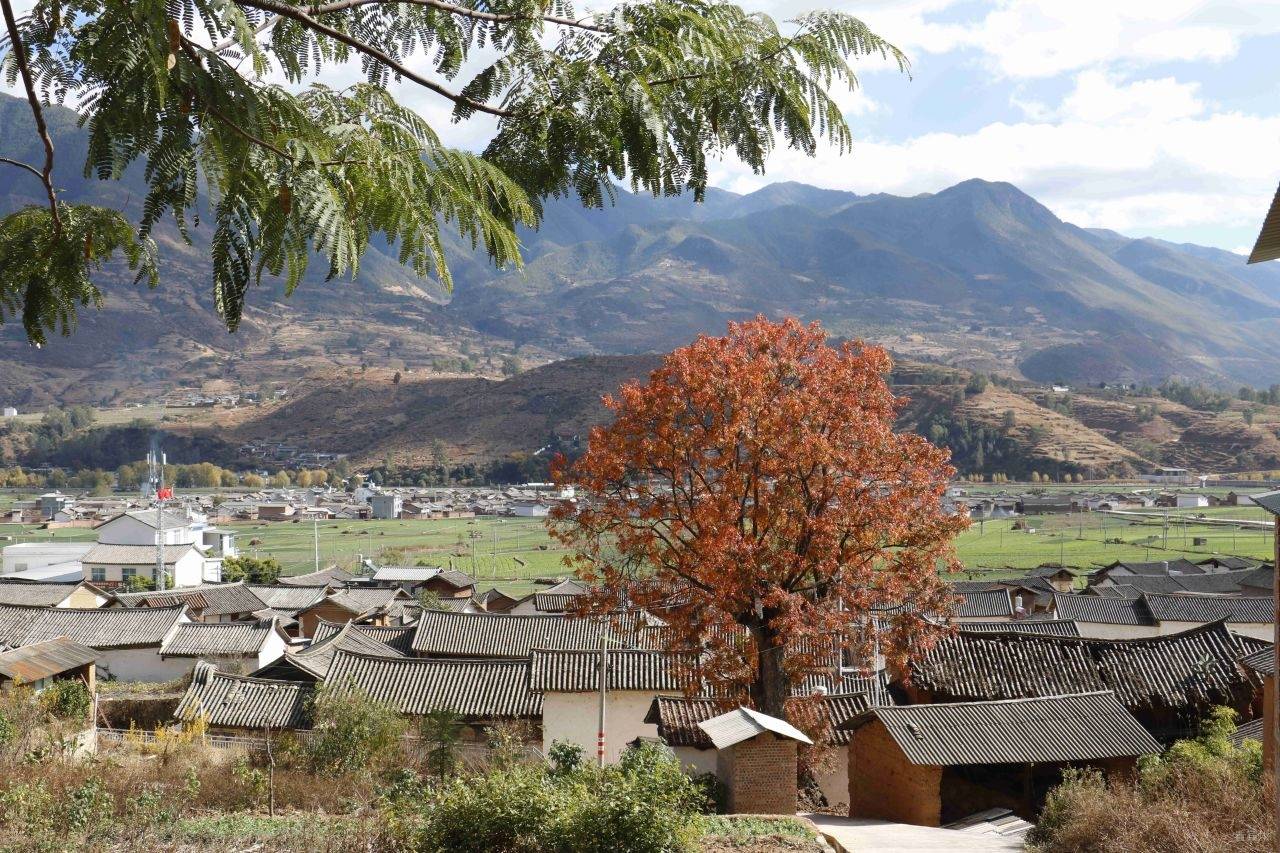

杨家院上下院坐落于平川红旗山文笔山下。上院紧依红旗山麓,整体坐北朝南,一进三院,层层深入,端的是气象森严。最辉煌时期,南端高耸着进士大门门坊(杨源曾被朝廷赐进士),仿佛功名与门第的凝固宣言。门坊之后,便是气派宅门:土木为骨,瓦顶如冠,门墙通体镶嵌着平川精妙砖雕——匠人指尖的刀锋,刻尽了如意祥云、瑞兽花鸟,毫发毕现,每一处凸凹皆是无声的叙事。门楣则饰以剑川木雕,精工镂刻,顶角飞翘如鸟翼欲举。大门两侧墙绘历经风霜,色泽虽淡,那淡雅古意却如墨痕沁入墙壁,至今犹可辨认。

步入大门,前院豁然开朗。迎门照壁肃立,壁前小花园自成天地:小桥玲珑,引活水潺潺而过,园中四时花树,应着节气开落,暗香浮动。

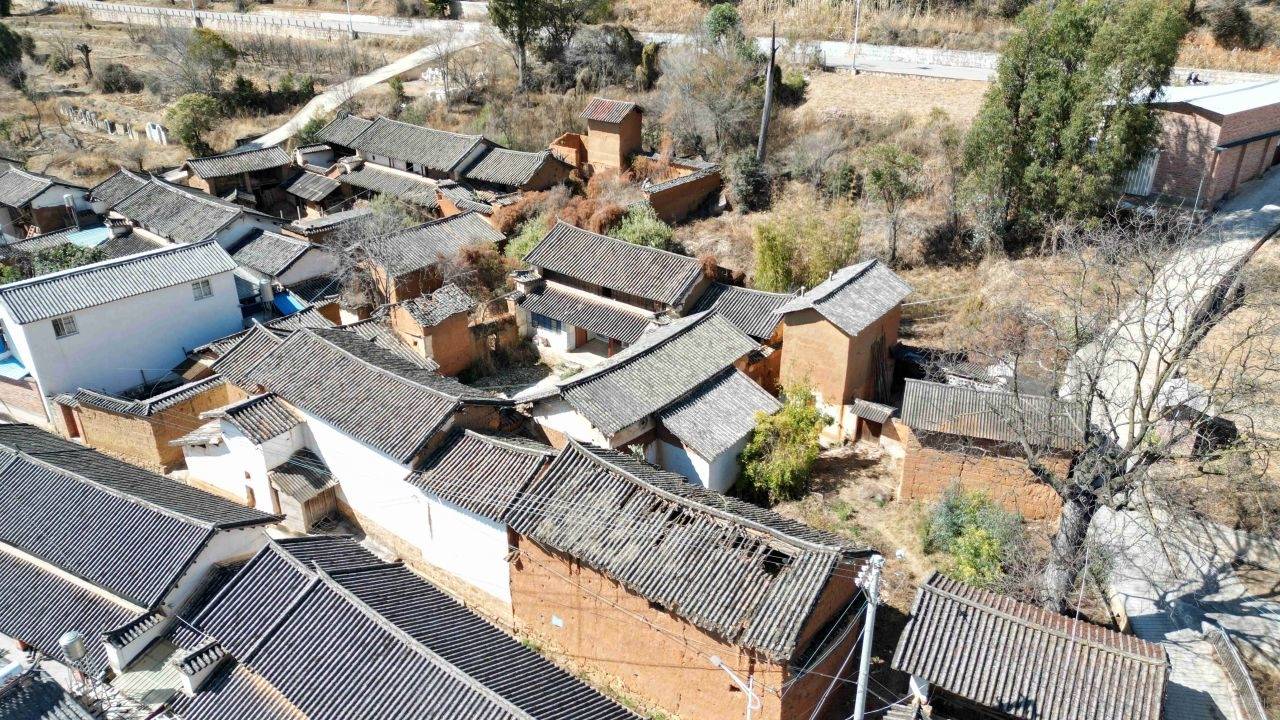

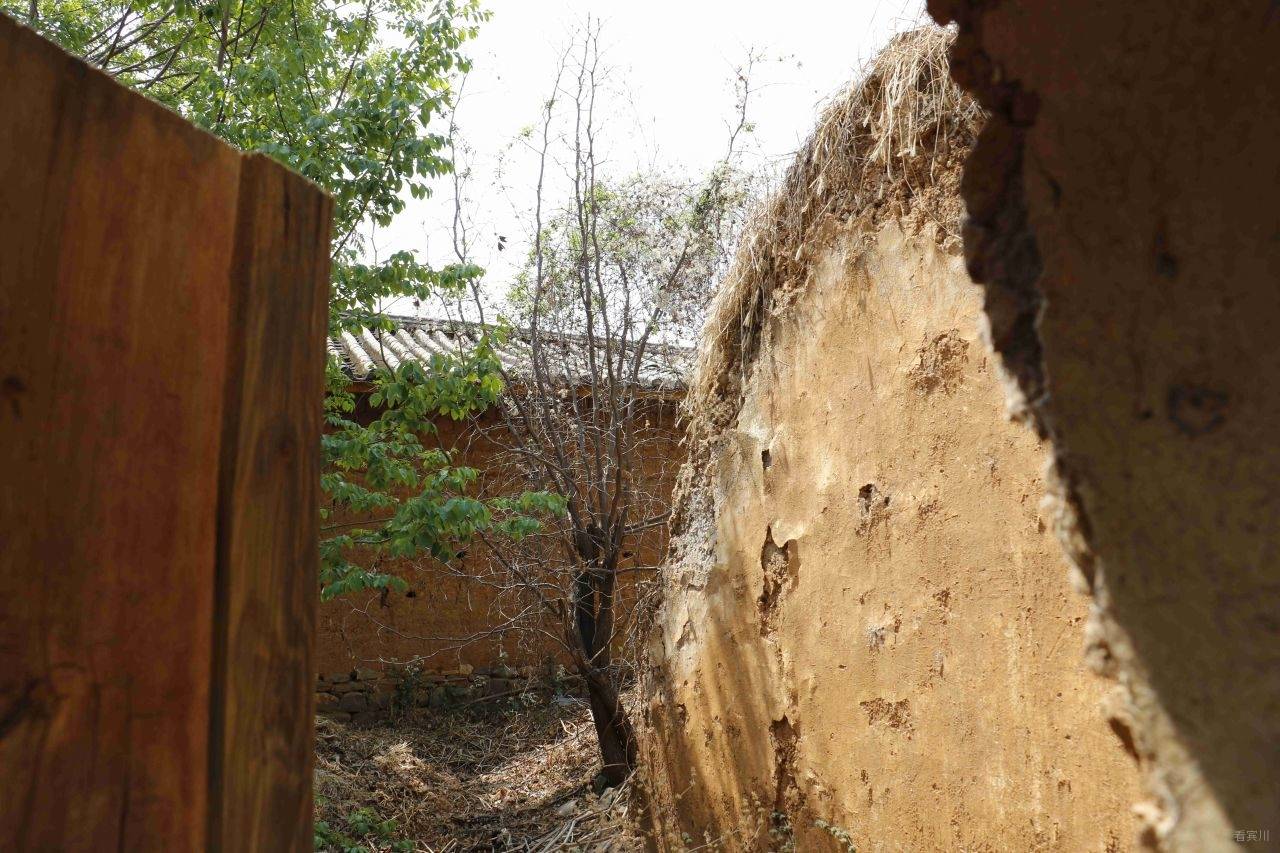

过了花园,便踏入了整座宅邸的核心——主院。主院为传统院落“四合五天井”格局,主房坐西向东,侧房分列南北,正前方为次主房。纵然时光如刀,风雨剥蚀了它的华服,院墙局部倾颓,檐角残损,但那份雍容大气的风骨仍穿透了颓唐,无声矗立。

主院东北角,有一“漏阁天井”连通后院。后院格局方正,昔日专事骡马与牲畜圈养,虽无前院的堂皇,却自有坚实朴素之味,是院落生活气息最浓重的一角。

下院位于上院东北角下方,坐西向东,规模虽不及上院宏阔,但胜在格局严谨,保存完好。其地基开阔平整,亦为“四合五天井”形制,建筑群落结构紧凑,布局精当,正是平川典型古民居之范本。

院落内部,角砖铺地,木作雕花,窗棂隔扇,虽无上院门楣砖雕那般繁复铺张,却处处透出平实温润的用心。由于烟火不绝,屋瓦齐整,梁柱坚牢,天井青石铺就的地面被几代人踏磨得光亮如镜。雨水沿瓦槽滴落于天井石阶之上,日复一日,年复一年,其声清越,早已敲入宅邸的骨缝里,仿佛时间在石上刻下隐秘年轮。

上院与下院,两座院落隔着咫尺空间,也隔着百年岁月。上院如一位卸甲归田的功勋老者,虽身躯残损,眉宇间却依然镌刻着往昔的辉煌气象;下院则似一位持家有道的后人,勤勉踏实,烟火绵延,在时光的缓慢流淌中维持着家族的温度与韧性。它们一高一低,一显一隐,共同勾勒出杨氏家族在平川大地上立身、经营、繁衍的生命轨迹。

站在上院倾圮的砖瓦前,抚摸下院温润的门框,不禁默然,砖石终将老去,院墙总要斑驳,可杨氏一族,却如门前盘绕的古藤,坚韧地沿着砖石的缝隙向上攀援,在每一片瓦檐下悄然延续着血脉。杨德平乱之威仪,杨体开荒之艰辛,杨源筑上院之宏愿,杨燧建下院之勤勉,皆已深深烙印于这方水土,与老宅院墙的纹理融为一体。

杨家上下院落,是端庄村最厚重的书页,它们静立文笔山下,不言不语,只以砖石的筋骨,以庭院的呼吸,默默诉说着一个家族在时间风雨中的站立与前行——其生命之深长,原就与砖石同构,在风雨侵蚀里愈发显出本真的轮廓。

时代更迭,风雨沧桑,平川端庄村杨家院落正默默地伴随杨氏后代,在平川古镇发展中前行。

图文/杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/李 丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言