【宾川时讯•文化周刊】水月庵遗址探访小记

·花 雨·

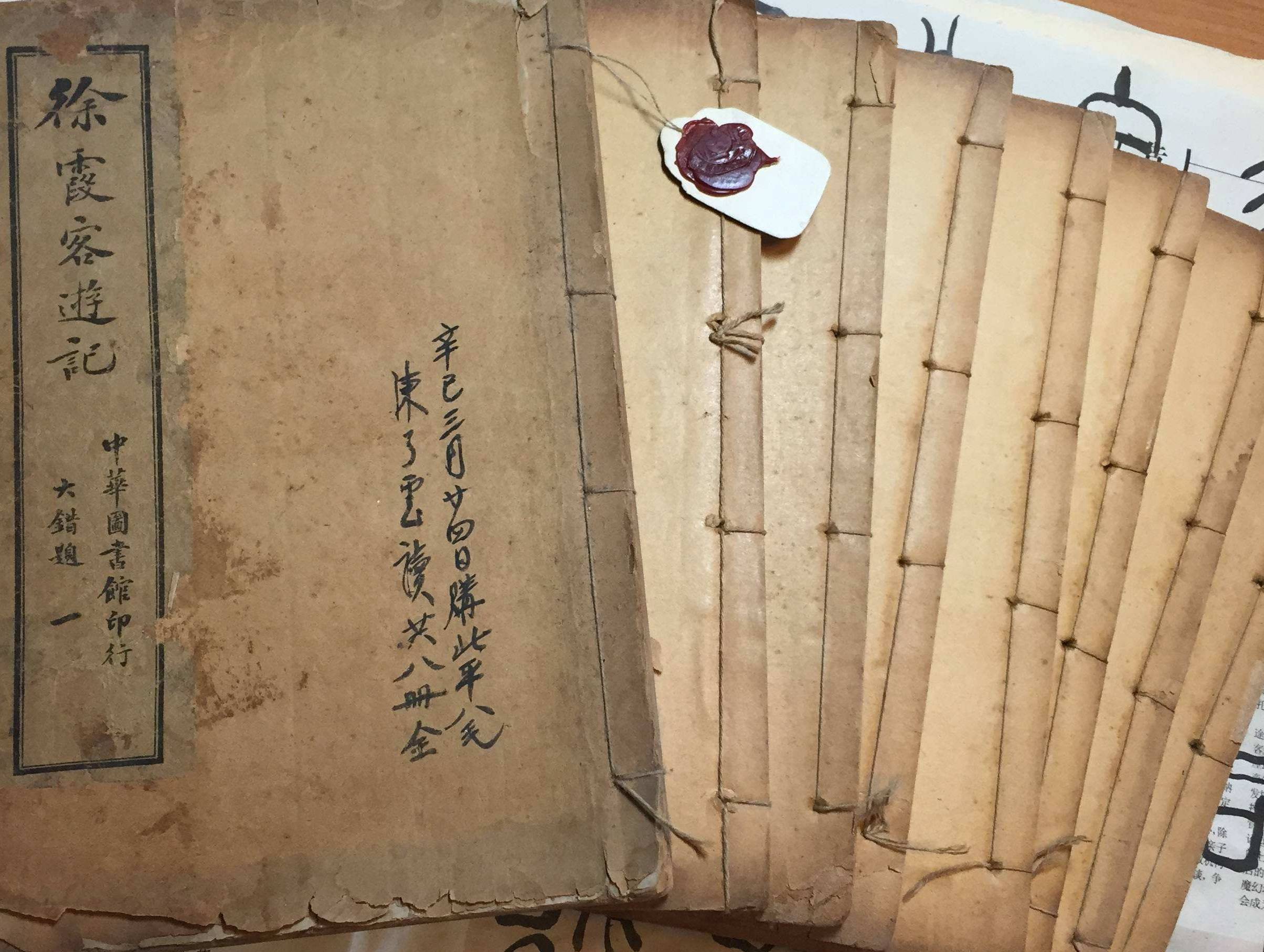

探访鸡足山寺庵遗址,用脚步去丈量鸡足山的山山水水,用心灵去感受鸡足山的点点滴滴,是我多年的心愿,却一直都没有提上日程。今年春天,机缘巧合,探访寺院遗址之愿终于得以实现。正月二十二这天,我背上背包,背上一瓶温水,两本书(《鸡足山志》和《徐霞客游记》),四人相约同行,开始了寺院遗址探访之路,第一站便从水月庵开始。

春天,正月本该是春暖花开的时节,鸡足山前几日也确实是春暖花开,大地复苏,古茶盛开,用《徐霞客游记》开篇语来说,就是“人意山光,俱有喜态”。然而这天,又一波返春寒来袭,气温骤降,鸡足山再次迎来春天的瑞雪,在这个含有9个2(2022年2月22日、正月二十二,星期二)的特殊日子里,满山的白雪仿佛在成就众人“与君共白首,不负光阴不负卿”的愿望。

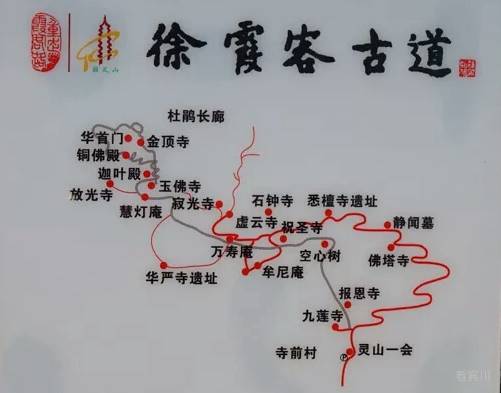

水月庵位于鸡足山的半山腰,从凌晨开始就一直是雨夹雪的气候,山上很冷,却依然无法阻挡我们寻访水月庵遗迹的步伐。跟随徐霞客的足迹,我们选择了从寂光寺往西面行进。现在正在恢复重建的寂光寺住持演诚师傅比较熟悉这一代的情况,所以就邀约他为向导,我们一行5人通过寂光寺,穿进了寺院背后的密林中。刚开始,路没有想象中的那么难走,两边是大片竹林,一条还算宽的道路从竹林中间穿过,也许是以前的马道,竹林过后,各式各样的古树映入眼帘,路也开始弯弯曲曲,就如《徐霞客游记》里记载的:“穿林转蹬,俱在深翠中,盖其地无乔松,帷杂木缤纷,而叠路其间”。头顶被密林遮蔽,我们看不到天,天上的光线也进不来,大有奇树与峰争高的景象,此刻耳目俱静,万籁无声,窸窸窣窣踩着枯枝败叶的脚步声是寂静中唯一的音符,忽然有了进入另外一个世界的幻觉。

在探索的路上,还不忘一路回忆徐霞客记载的片段,时不时欣赏下两边的风景,路边多古木枯枝,有些枯枝经过长年累月雨水的腐蚀,已经化成了各式各样的形状,有的像人形,有的像动物,有点像佛头,更有甚者,像树又像石,一直不了解383年前,徐霞客为何把鸡足山扁树看成是石头,如今扁树已经不在,但如果我们不细看,有时也分不清那些奇形怪状的东西到底是木头还是石头,就如我们的人生,有时亦真亦幻,有时似是而非。偶尔在不远密林中透出丝丝红艳,那是鸡足山的古茶花,红绿相衬,景色悠绝,密林中的探寻之路变得更有味起来。有人说,鸡足山没有春夏秋冬四季,只有旱季和雨季,在这一刻特别有体会,那边雨夹雪仿佛还在冬季,这边古茶报春来,让我们在寒冷中感受春的气息。

越往深处,路就越难走,因为人迹罕至,有许多路面荆棘丛生,根本看不出路的痕迹,一会往上翻一会就向下钻,一直在探路的过程中,根本分不清往哪个方向,有些地方大树倒在路中间,直接挡住了去路,我们只能扶着树干骑上去再翻下来,因下雨的缘故,树干也比较滑,极其危险。如果没有演诚师傅作向导,我想我们可能会迷失在树林中。大概经过了一里左右的路程,前面出现一大块平坦的地方,其间许多大树林立,那里就是水月庵的遗址。

佛经上说:观音菩萨有三十三个不同形象的法身,画作观水中月影状的称水月观音。水月庵,顾名思义是供奉观世音菩萨的。站在水月庵遗址上,看着眼前这块方圆五六百平方米的地方,我们找寻着残砖片瓦,探讨着它的风雨历程,脑中回放着明代此庵的样子。当年的轮廓还在,遗址上树立着宾川县人民政府的寺庵遗址鉴定牌,整块地方被所剩的残壁断垣分成了高低不平的3个部分,从这里看出,以前的水月庵应该有至少3处以上的建筑。

那么,历史上的水月庵到底是什么样子的?翻开《鸡足山志》,我们一同来探寻水月庵的前世今生。《鸡足山志》记载:“水月庵在寂光寺右、内有清凉阁、云雀坞,万历年,僧用周习弹于此,其徒广月扩大之。天启年僧书佑建云雀坞。”历史上,徐霞客、冯时可、王士性等都到过水月庵并有文字记录。徐霞客多次经过水月庵并有记载,《徐霞客游记》记载:“二十三日,过寂光,又稍西半里,为水月、积行二庵,皆其师用周所遗也,亦颇幽整”。明代宪副苏州人冯时可《游鸡足山记》载:“折而东,入寂光寺。殿后奇树与峰争高,互相交葛,天光不漏,右有斋,乱葩争吐,纷红骇绿。有山丹石,竹子花,又有槐叶花,其叶似槐而花如芍药,微风乍摇,掩苒蓊葧,香气彻生,折而右,不半里,为水月庵。前有偃月池,此处山径开爽清秀。其石了幻亭、亦有小池,泉声隐隐,池畔萧飒峭怆,清骨凄神……”。又《再游鸡足山记》:“到水月庵,彩云始没,登三一楼,落照弄晴,天光如玉,远近云山,幻出奇变……”。

说到水月庵,不得不提的就是儒全大师。儒全(1545—1609 ),字用周,晋宁人,俗姓杜。本贴嫡孙,因建水月庵以居,又号水月。儒全初习儒书,并遍览诸书,都非所好。万历年间(l573—1619 ),拜古林和尚为师,剃度出家。在寺院做了几年力田、种菜、舂米、煮饭的杂活,不能满足他深研佛理的志愿,决定云游名山,寻师访友,求法问道。临行时古林说:“希望你遍参知识,光大名山”。路过大理,别李元阳,李十分惊奇,称儒全为具备传承佛法条件的“人法器”,并亲自送出城外。儒全一笠一瓢,参谒名山诸僧,至峨眉山四会亭,得琉璃三昧,一时思绪开朗,胸中明彻,对经文教义更有体会。偕宝山和尚回滇后,驻锡邵甸普贤寺,栖崖壁下,闭门参禅。云南学宪吉安人罗近溪听见后亲往访问,认为儒全的道行造诣,为佛门稀有,特送来鸡足山为寂光寺住持。与儒全同师共参的有朗目大师,此时正在北方讲经,名震京师。有诗寄儒全云:“鸡山古寺初逢处,楚国长途复遇时。三十六年成久别,而今题作一联诗。”又一诗曰:“华首峰头大寂禅,烟霞养得慧身坚。有时坐到忘言处,迦叶重来展笑颜。”天台兵宪王公问师:“日用事如何?”师答:“凿池不待月,池成月自来。”

儒全上鸡足山后,开“楞严讲座”,宗风大振,凡来访的官吏及文人信士,无不为之折服,并捐资兴建寺院。门下弟子如苍雪、野愚等,都是当时高僧。

明代博物学家、诗人、闽派作家代表谢肇制历游各地名山大川,游览鸡足山后,曾为水月庵作诗:

月洞与云泉,标奇且问禅;

石残钟已改,山老钵犹圆。

岚霭千峰合,松涛万壑传;

西来宁有意,随处是诸天。

大理府丞浙江人来度也为水月庵作了一首诗:

一日冠簪换薛萝,沧桑几度阅风波;

余生浪迹甘瓢笠,拙计深山得啸歌。

曲水当门涵片月,乱云穿牖阴青沙;

当年此念稍迷却,东山尘劳悔再过。

立于水月庵遗址上,回望辉煌的过去,找寻着400多年前的历史印痕,收获颇多,感受极深,探访遗址之路才刚刚开始,追寻古人的履痕,翻开尘封的历史,是一段艰辛而又漫长的历程。

作者/花 雨

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言