【宾川时讯•文化周刊】霞客履痕:寻访龙华诸寺遗址

•袁 蕊•

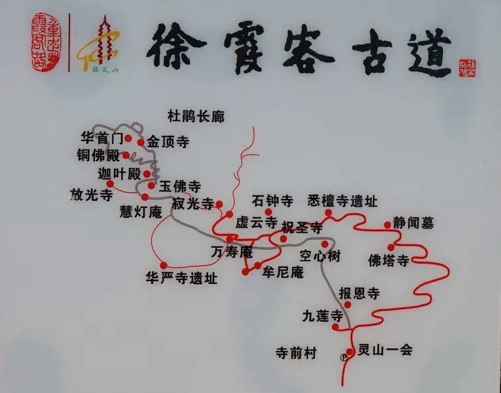

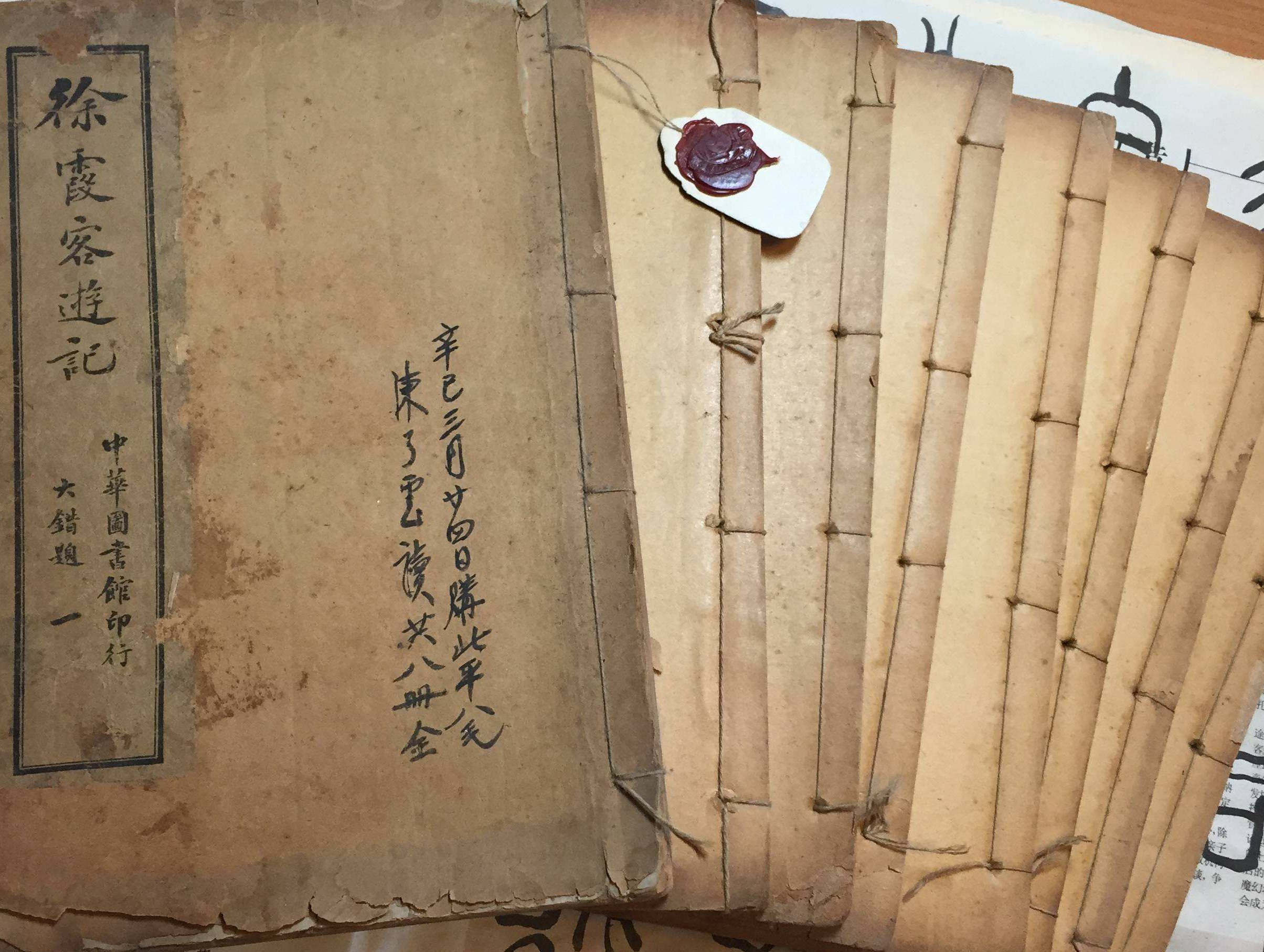

徐霞客在游览考察鸡足山期间,多次提及龙华寺:“正月初四,从寂光寺出,返回悉檀寺,又从大觉东一探龙华、西竺二寺,日暮不能详也。”“十九日,极乐之右即西竺,西竺之后即龙华。从龙华前西过大路,已在西竺之上,去石钟又一里矣。”李元阳也曾在《游鸡足山记》中记载:“明日历海慧庵、观音庵、寂光寺、干佛阁乃至龙华寺。此殿阁宏丽,寺旁庵所十余处,因止宿遍观焉。”介于龙华寺一带寺庵遗址比较集中,我们的探访遗址之心又较急切,因此决定围绕龙华寺走一遭。

三月的鸡足山,阳光明媚、微风徐徐,是最烂漫而又幸福的时节,追随着徐霞客的踪迹,我们寻访了龙华诸寺遗址。

根据大错指掌图上龙华寺所处的位置,我们沿石钟寺东面的小路往上,穿入了竹海。历史上,鸡足山的寺院以石钟寺为中心而建,可能是因为这一代地势相对平坦的缘故。石钟寺周围都被竹海包围,竹海深处有大大小小的平地好几处,虽然好多地块都没有界定碑,但从其地势上来看,应该是史书里面记载的寺庵遗址,历史的沉沦、岁月的摧残,好多遗址已经被杂草、灌木和竹林淹没,目前经政府部门界定的仅有3处而已。从石钟寺背后左转,路面比较宽敞,两边都是密密的竹林,太阳的光芒穿透竹林碎碎地照进路间,风吹竹尖发出沙沙声响,如碎金洒地,有形有声,时而传出鸟鸣声声,悦耳动听,浓浓的春天气息填满了我们的身心。

竹林中遇到的第一块界碑是大智庵,遗址较小,只有一块不到一百平方米的地方,几棵柏树被一些新发的竹枝包围着,没有残留的墙体,在遗址东面看到一个小土包隆起,本以为是原来庵院遗存的建筑,过去探究了一番,却是当地人早期下葬的一座无名坟,坟体已被泥土埋了大半部分,顶上还露着一大个窟窿,看着有点瘆人,于是心中默念“不知者无罪,先人莫怪”,赶紧跑开了,引得众人笑我胆小,调侃说我不做亏心事,半夜不怕鬼敲门。遗址中间凹地上躺着庵院遗留下来的零星的几块方砖,有云纹的、花纹的,也有藤纹的,线条简单明了,工艺精美。一块界碑、三两古砖、一座坟头、几棵古柏,便是大智庵当前的写照。

从大智庵再往西走,竹林间透出一块界碑,走近一看,是极乐庵遗址,这里比大智庵大了许多,大概有其两倍大,环境也幽深许多。 遗址被竹林包围在中间,遗址上有古树少许,灌木杂树众多,一些新长的树枝直而高,一些枯树上长满了绿苔,满满的岁月痕迹,遗址中央一棵半高弯曲的奇树吸引了大家的注意,整棵树被藤枝缠着,树身毛茸茸的从满身藤枝中拼命地伸出来,树上生长的毛发密而长,看上去像极了弯着腰的老猴,很有生命力,样子非常奇特。

在毛树下杂草丛中发现一块圆形石块,翻开覆盖的杂草及泥土,才确定是一块固定的大柱石,从这块柱石可以基本确定大殿所在的位置及房向。残砖断瓦散落在各个角落,我们翻找着有价值的实物,这里的砖瓦种类相对齐全,大瓦、小瓦、筒瓦、底瓦、盖瓦都有,一片瓦当沟头瓦整体相对完整,纹路清晰明了,几块方砖有红砖有青砖,雕有藤纹,或简单实景花纹,是研究极乐庵的重要证物。因我们最终寻找的目标是龙华寺,所以继续向西行。

据《鸡足山志》记载:“龙华寺在白花山前西竺寺上。背望台,左接极乐庵,右粼大觉寺。”极乐庵过后,没有见到志书里记载的西竺寺,路越走越宽,直接到了石钟寺至兰陀寺遗址的游道,正对着万寿庵东墙。沿游道往北5米左右,左边往前是虚云禅寺(原大觉寺)山门,右边则到了此行的最终目的地——龙华寺。查看了一下地形,从极乐庵出来后,往上斜插过去就可直达龙华寺的,或许是寺院破坏后走的人少了,极乐庵到龙华寺的路被树枝和灌木丛淹没,导致绕了一大圈,最终还是返回了极乐庵的隔壁。

依然,一块书有“龙华寺”几个大字的界碑立在遗址的正南面,这里地势宽阔,可以看出曾经的龙华寺规模较大,几截土墙或石墙上覆盖着厚厚的树叶,石墙已经被一些藤植穿透包裹,有些枝条从墙体深处长出,已经与断墙融为一体,寺院坐北向南,两棵巨大的杉树耸立于遗址正前方,那里应该就是寺院山门所在的位置。此处遗存下来的东西比刚才两个寺院的多了许多,青砖青瓦都比较大,两块青色的石柱石也保存的比较完整,埋在地下漏出半截的砖块、石条也有一些,但大部分都是没有文字和花纹的,有少数几块砖雕花纹线条简洁明了,比较精美。

据山志记载:“(龙华寺)弘治年间,僧圆亨建。嘉靖甲子,僧悟学募李元阳重修。万历戊午,僧洪聚、王治中重修。嘉靖丙寅,彭文学建潮音阁。万历乙卯,僧普坤、李春富重修。……置帚居,在龙华寺内。”徐霞客在其游记《鸡山志略二》也有详细记载:“隆庆间,元庆和尚开山,后阁是嗣孙雪亭重建。前题‘石鼓名区’,阁题‘水月’。石鼓,以左峰绝顶高耸,有声如鼓也。”

从史书记载来看,龙华寺除常见的天王殿、大雄宝殿寺院建筑外,最有特色的当属高阁飞檐。明代李元阳称该寺“殿阁宏丽”,王士性和冯时可《游鸡足山记》中都写了一句话:“(龙华寺)咸有杰阁翚起”,看着眼前的遗址,幻想着书中记载的样子,思绪早已飞到明朝那个辉煌的岁月,如果徐霞客当年有机会在寺中小憩,会有这样一幅景象:在高山密林中环境清幽处,寺院内高阁飞起,恢弘华丽,阁中高僧与徐霞客对弈、品茶、吟诗、作画,周围香雾缭绕,疏钟隐约飘入耳内,外面的世俗与之无关,沉浸在忘我的境界里。

清初有一个叫光勋的人游览龙华寺,夜间在寺中赏月吟诗,曾作下一首《龙华寺夜坐偶成》被载入高奣映的《鸡足山志》:“龙华月色照窗纱,深夜难眠苦忆家。啼血子规迷野岸,断肠猿穴笑烟霞。挑灯作赋怜司马,捲幔挥桐思伯牙。更漏层层寒渐逼,疏钟敲落树头鸦。”在如此遗世的境界中,人们常常会摆脱世俗的束缚,领悟、看透许多事情,也将一些在世俗中所未能实现的期盼寄托于天地。

寺院曾经的样子在脑海中不断重复,几百年转瞬即逝,而在这几百年间,寺院却经历了旷世劫难。如今呈现在眼前的龙华寺遗址中间空旷地带却是杂草丛生、枯藤缠枝,枯枝败叶堆积,残砖碎瓦满地,没有来到实地看看眼前的沧桑,那种心痛与惋惜的心情是他人无法体会的。四周被古树包围,高大粗壮、耸立参天的多为杉树,应该是建寺时就种下的了。明代冯时可在《鸡足山记》也记到:“过龙华寺,松杉尤巨”。谢东山《游鸡足山记》载:“行二里至龙华寺,夹道皆古木,木杪有丝,飘潇下垂绿髦、长数尺许,土人谓之树衣,登山者多取而佩之”。

由于此地古树高而密,常年不被阳光照射,因此树衣比较常见,满枝如龙髯般的树衣随风飘逸,自由飞扬;一些新发的藤植红绿兼有,顺着树干延伸,像极了女子缠在腰间的装饰品;古树与竹枝交错生长,新竹偶尔从几棵古树间探出头来,像些许藏在大人身后调皮的孩童,可爱而又腼腆。

那些古树经历千百年的风雨,在迦叶尊者道场聆听了上千年的佛音,也都修成了各自想要的样子。其中有一棵树与寺院面对面的老树,怎么看都像极了佛经上的观音像,树干中空,靠寺院一面的树干已经不见了一半,外形上窄下宽,底部自然地形成外廓的样子,如古代服饰的下摆,彩色的寄生藤条顺着树身蜿蜒生长,如衣服上的飘带,树干中部有枯枝被折断成了手的样子,像观音的手,手型树枝旁发出一小枝新芽,一尊身着华丽衣饰、头顶宝瓶、手拈杨柳枝的杨柳观音像栩栩如生,只是依稀记得书上记载的杨柳观音像是左手持净瓶右手持杨柳,而这里持杨柳的却是左手。旁边一棵新长的山茶花开着粉嫩的小花,映衬着苍老的古树,仿佛观音座前的童女。古老而高大的树木和新生的杂树、竹枝及灌木丛在遗址上互相照应,共同述说着龙华寺的百年历史。

每一次探访遗址,行前是充满期盼而又激动的,探访结束后却心情很沉重,有遗憾、有惋惜,也有感慨,但更多的是对古人为文化的传承所付出的一切喷发出由心的敬重与赞叹。

图文/袁 蕊

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言