一团面食可以做什么?

做一方乡情,做一处山水,做一份艺术......

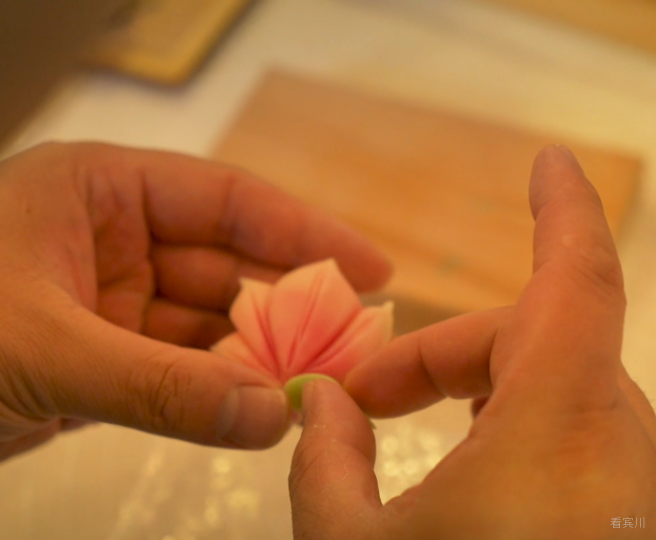

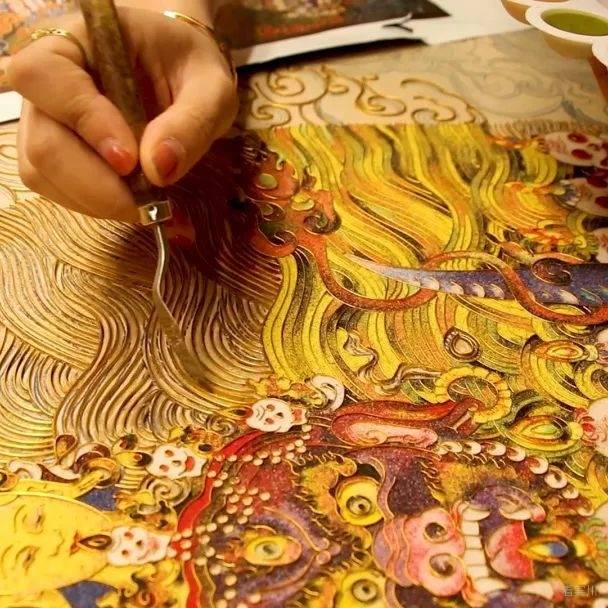

在西山区唐菓子非遗传承人阮智敏的手中,一团普通的面食,千变万化起来:自然界的花草树木,一花、一木、一果皆可为题,所出作品,无不精美、无不呈现独具魅力的中国饮食美学。

唐菓子,也叫“上生菓子”、“茶果子”,是一种传统的佐茶甜点,起源于唐,兴于宋。

至今已有千年历史,是中国饮食美学的代表和缩影之一。

作为这项千年技艺的守护人和传承者,阮智敏已经跟着师傅,十年如一日,潜心研究面塑工艺。

软软的一团面如何通过“揉、捏、压、推、剪”变成一个个形象逼真、形态生动,可观赏、可茶食的点心?

这些也许在观赏者的角度看来,就只是欣赏艺术作品时的一声赞美、一次惊叹。但对阮智敏来说,这其实是滴水穿石、十年一日的坚持:

“方寸之间,大千世界,没有上万次的塑形、观察、揉捏,面在手里都是‘死’的”——阮智敏这样说。

中国传统文化的美和智慧,早已经浸润在中国人点点滴滴的生活之中,一张中式茶席,就表达着中国人对时间、对生命的理解,一份从容闲适里,蕴含着“慢”的哲思与智慧。

守着这份技艺,就是守着一种千百年来中国传统的一种生活美学,这是地道的“中国美”,是独一无二,让世界都惊叹的“中国美”!

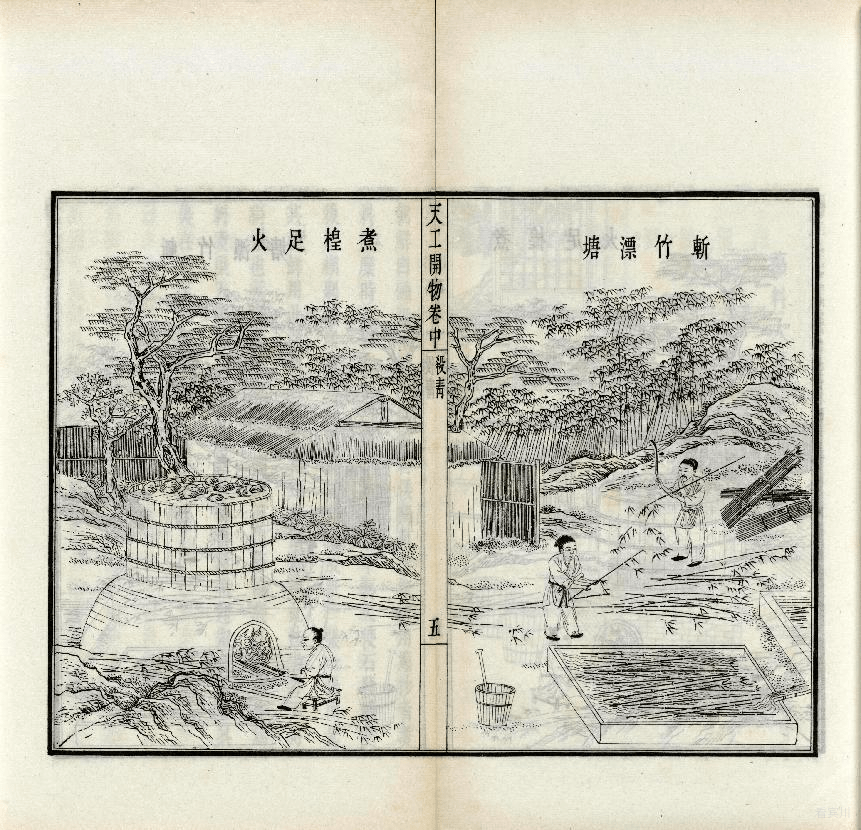

“臻纸轩”古法手工皮纸制作技艺,是少数民族苗族先民借鉴汉民族的造纸术,延续着唐代以来的手工技艺,距今已有1500年的历史。

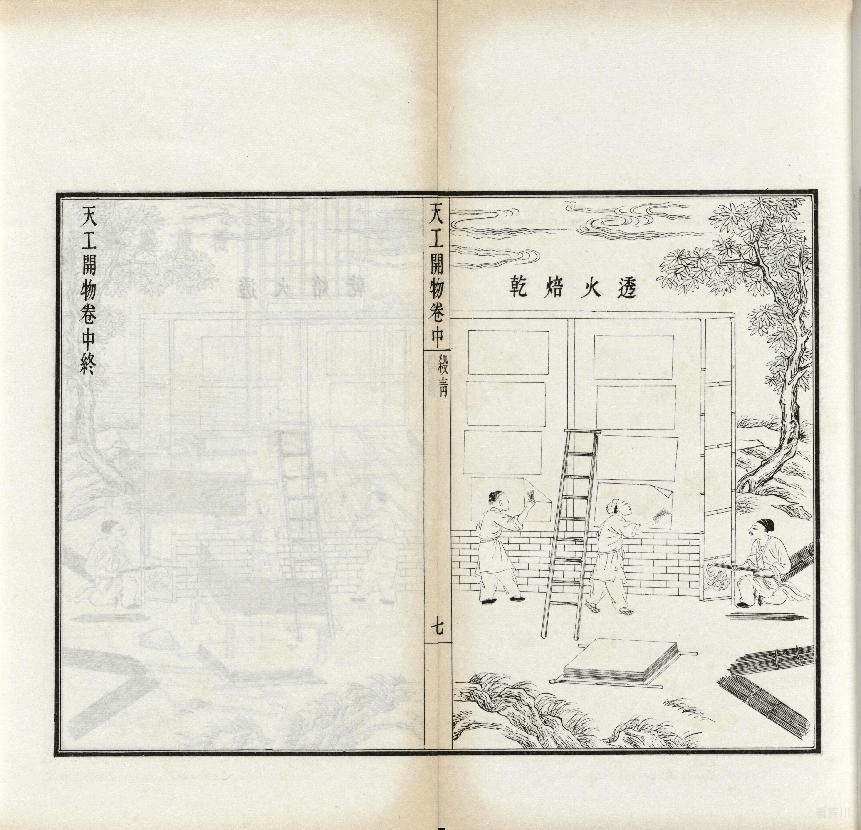

根据北宋宋应星的《天工开物》记载,古法造纸术,大约有五个步骤:

第一个步骤“斩竹漂塘”

也就是对造纸的原材料“斩竹”杀青,其中仅用水浸泡,使竹材软化这一道工序,就需要100天。

第二步“煮徨足火”

将竹料拌入石灰水浸在木桶中蒸煮8个昼夜,使竹子纤维分解。

第三步“荡料入帘”

取出煮烂的原料放在石臼里用力捯成泥面状,使得竹纤维彻底分解,然后在使其沉积在竹帘上,形成一层纸膜。

第四步“覆帘压纸”

以重物将泾纸中的水分挤压出去,让纸膜慢慢成形的过程。手工制纸,每日每个工匠平均只能做300-500张。

西山区非遗传承人刘红,对古法造纸术情有独钟,为了学习传承好这门技艺,她曾经多次前往中国古法造纸之乡——石桥拜国家级传承人王兴武为师,传承学习手工古法造纸的技艺。

一次次的求学、一次次的摸索,尊崇古法,让中国传统技艺传承下去,这是刘红作为传承人的心念向往。

“纸张是承载人类智慧的圣杯,中国的造纸术为全人类的文明延续都做出过不可磨灭的贡献,这是数千年前,中国为世界贡献的‘中国智慧’”刘红说。

在刘红的工作室,一张张散发着淡淡清香的手工纸静静地放在那里,在阳光中隐隐泛着光,在匠人、匠心的呵护下,古人与今人,用一门技艺,仍旧延续着这跨越千年的链接与对话。

非遗是悠久历史和璀璨文化的见证,也是中华文化的世界名片。

为做好非遗物质文化的保护与传承工作,近年来西山区在健全非物质文化遗产保护传承体系、提升整体保护水平上持续发力。

截至目前全区共有46个非遗项目入选国家级、省级、市级、区级非遗代表性项目名录,拥有国家级、省级、市级、区级代表性传承71人。

西山区的非遗保护,兼顾了传统技艺的传承性和民族特色文化性,不仅有像唐菓子、古法造纸这样的传统非遗项目,还有一些是代表了云南少数民族文化特色的非遗项目。

文化,是故乡的魂,是让游子内心安住故乡的魂居之所。

瓦猫,是云南建筑文化中置于屋脊正中处的瓦制饰物。寓意着先民期盼风调雨顺、驱邪避祸、家福兴旺的美好心愿。

更是每一个云南人,可以睹物思乡的文化载体。

保护非遗,要提高区域性整体保护水平,提升乡土文化内涵。西山区的非遗保护工作方向明确,近年来帮助了一批致力于少数民族文化技艺传承与保护非遗传承人成长起来,左杰就是其中之一。

在认真学习了瓦猫的传统技艺制作后,左杰充分运用了现代设计的理念,让传统技艺与现代设计相互融合,因此受到了广大年轻人的喜爱。

在他的工作室,不仅有一批批的年轻人慕名前来学习瓦猫的制作。并且其制作生产的瓦猫文化产品,更是进入了年轻人的办公桌,成为了引领潮流文化的摆件。这样传统技艺也因此焕发了全新的生命力。

“要让文化技艺服务于现代生活,让这样的带有中国乡土文化符号的产品服务于乡村振兴,服务于农文旅发展”——年轻的非遗传承人左杰这样说。

通过政策、资金扶持等方式,西山区正在持续帮助一批批传承人走到台前。

滑动查看更多

以非物质文化遗产项目为依托,一批与文化和旅游产业基地、旅游景区相结合,集传承、体验、教育、培训、旅游为一体的非物质文化遗产传承体验基地也在建设之中;将非物质文化遗产保护与美丽乡村建设、农耕文化保护、城市建设相结合的发展新路,在西山许多美丽乡村里,都能够看到实实在在的案例。

守正创新、蓄力发展

在传统文化复兴的今天,璀璨的传统文化必将大发异彩,在西山,这块千年文脉源远流长的土壤中,也正孕育谱写着,文化自信、文化自强的全新篇章。

以下视频来源于

以下视频来源于

网友评论文明上网,理性发言