【宾川时讯•文化周刊】人文宾川:中国传统村落——古镇平川

·丁 强

2023年3月20日,住房和城乡建设部等部门公布了第六批中国传统村落名录名单,其中宾川县平川村、古底村2个传统村落入选。

传统村落,又称古村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。传统村落中蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,是中国农耕文明留下的最大遗产。2012年9月,经传统村落保护和发展专家委员会第一次会议决定,将习惯称为“古村落”改为“传统村落”,以突出其文明价值及传承的意义。

2012年12月19日,住房城乡建设部、文化部、财政部三部门发通知公示中国首批传统村落名录,其中贵州省最多有90个,云南省和陕西省分别为62个、49个,分列2、3位。

此前,宾川平川镇有两个村列入中国传统村落名录,分别是朱苦拉、盘谷村;这次,平川村、古底村两个村又列入第六批中国传统村落名录。

悠悠平川

平川镇位于宾川县东北部,属五顶山褶皱斜坡山区,是平川地区经济、文化、信息、商贸中心和交通枢纽,是全省40个革命老区乡镇之一,是一个物华天宝、古迹众多、山清水秀、物产丰富、风情浓郁、人杰地灵、历史悠久、文化灿烂的千年古镇,素有“翰墨之地”“文墨之乡”的美誉。

平川地区历史悠久,经考古发现,境内有三处5000多年前的新石器遗址(甸尾村遗址、盘口箐遗址、罗溪村遗址);有三处战国至西汉时期的大型石棺墓群(古底、孟获洞、安石桥);民间还流传着诸葛亮七擒孟获在平川的许多故事。据史料记载,平川地区是从唐代南诏统一六诏后逐步发展起来的。进入明代,明王朝在云南实行军垦民屯,带来中原先进的农耕技术,促进平川地区农业、手工业的发展和外地的民间贸易往来,形成以后数百年的自给自足的自然经济。

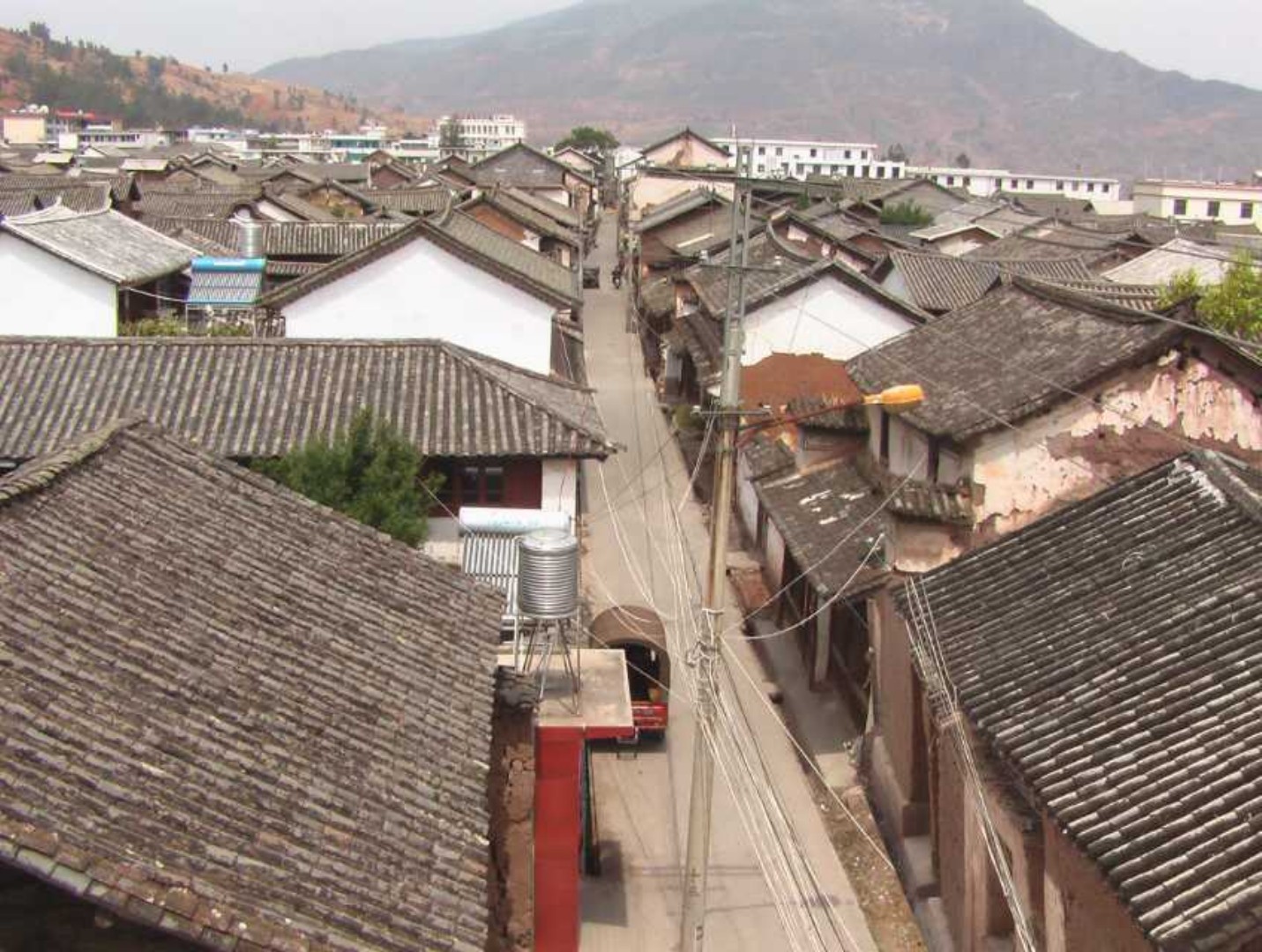

古 街

唐代以前,平川地区文化相对落后,少数民族村寨中,只有极少的“毕摩文化”,信奉火、虎、牛等原始图腾,占卜、祭祀、“打歌”较为盛行。在家庭、家族、村寨中始终倡导诚实、正直、勇敢和集体主义品格、精神。唐代开始,随着中原文化的传入,儒、释、道发展起来,平川地区修建了大量的寺宇庙堂,社会文化活动有了较大发展。清雍正十三年(1735),署州杜思贤曾在平川普光寺和康廊崇福寺各设“义学”一馆,进行文化传播。咸丰(1851)前“平川社学”就已创办,而且大多村寨都有了私塾。清光绪三十年(1904)后,法国传教士田德能和段国璋又在金沙江畔、渔泡江边的利哩、唐古地、咪子登、朱苦拉、安本地、四至务底、古底街等彝族、傈僳族聚居地区,先后建起多所天主教堂,开办教会小学,在讲“圣经”的同时,还开设国语、算术、自然、地理、拉丁文、法语等课。光绪三十二年(1906)春,古底街、平川街、安和村、甸尾村、底么村、美登村、温泽村7所小学同时开办。

马蹄印

至民国初年(1912),平川地区已创办了镇立高等小学1所,初等小学19所。当时,“万般皆下品,惟有读书高”的理念在社会上很风行,《滇系.学校考》说:“宜乎深林密箐之间,弦诵之声、不绝于耳。”学风日盛,人才蔚起,使平川地区逐步发展成了宾川的“文化之乡”之一,先后出现了许多文士名人。从清乾隆二十四年(1759)古底王昭首举文举人,光绪十二年(1886)皮厂杨嘉栋首举进士,至清末废除科举制度,平川地区共有武举7人(平川、古底),文进士1人,文举人3人(古底2人,钟英1人)。其中,“滇西第一才子”杨玉林最为有名。清末学堂兴起,至民国,平川子弟在本地私塾、小学毕业后,有的到大理、昆明继续求学(包括云南陆军讲武堂),有的投身社会活动,涌现了一批文武名人。文有首开宾川留学日本之例,而且加入同盟会,协助孙中山做了大量有益工作的丁怀瑾(钟英人);有曾任宾川参议会议长、国府立法院议员、省参议院议员的赵复源(古底人);有敢于联名上告赶走法国神甫田德能的“一门四先生”的邵本谦(古底人);有被委任为宾川劝学员长,创办平川高小和州城、杨官营、牛井街女子等小学的拔贡赵殿甲(平川人);有在州、县、平川地区很有名望的丁体元、赵漱泉、罗如星;有一辈子在山区从事民族教育,深受平川人民尊敬的杞光禹、杨如祖、赵瑞禾等。民国时期投笔从戎的平川子弟中,先后有上将杨希闵,中将杨如轩,少将杨复光、李正芳、高洪策、杨秀等6位将军,爱国忠勇之士则不胜枚举。

平川镇是一个历史悠久、文化灿烂、文物古迹众多的山区镇。早在3800多年前就有人类在这块土地上繁衍生息,现保存有新石器遗址三处;有古城、营盘、古哨所遗址;有新城一座。

据古碑刻记载,平川古称“赤石崖”,唐朝属姚州府辖。明朝中期,明王朝实行军屯民垦政策,徙入大量汉民,随即带来了先进的农耕、冶炼、纺织、制陶等技术,中原文化也相即徙入,并与本土文化互渗交融,形成了平川独特地方民族文化。虽经长期的交流与演变,很多已去繁就简,破旧立新,但由于平川地处特殊的地理位置和独特的民风民俗,许多地方至今仍然保持着浓郁的地方民族特色。平川是民族革命斗争根据地,于1949年5月4日解放,有着光荣的革命斗争历史,已被公布为云南省40个革命老区乡镇之一,也是中国人民解放军追歼残敌战斗过的地方,而且是战斗英雄连长王永泰和两个班长三个战士献身血洒之地,是重要的爱国主义教育基地。

杨希闵故居

平川镇东邻大姚县铁锁乡,南与本县拉乌乡毗邻,西与本县力角镇接壤、北与本县钟英乡相连。国土面积478.5平方公里。最高海拔在3200米,最低1500米。境内居住着汉、白、回、彝、傈僳五个民族,现有农业人口25090人,城镇人口2801人,是一个典型的农业镇。

平川镇民国二年(1913年)以前称“赤石崖”,包括钟英、古底二地。明万历元年(1573年)统计,只有不足2000人的彝、傈僳等少数民族聚居。明万历元年以后才大量迁入汉民,社会经济也才随之发展。

董家大院

平川镇政府所在的平川街,海拔1876米,距离县城54公里,是宾川县东部经济、文化、信息、商贸繁荣的一个小集镇,也是全省40个革命老区之一(1949年5月4日,革命武装暴动成功)。

平川坝是宾川县内山区中较大的一个平坝,历来为政治要地。战国至秦代,属滇国叶榆地。蜀汉建兴三年(225年),诸葛亮平定赤石崖(平川)及整个南中,改益州郡为建宁郡,平川属云南郡。唐高宗麟德元年(664年),设姚州(姚安)都督府,平川属姚州(姚安)地。明弘治七年(1494年)宾川置州,设12粮里。平川称“赤石崖里”为宾川州辖地。万历元年(1573年),邹应龙率兵平定铁索箐少数民族叛乱后,在赤街(平川街)建城设治。平川仍属宾川州辖。清光绪十八年(1892年)平川改称“赤川耆”。

迤江郎碉楼

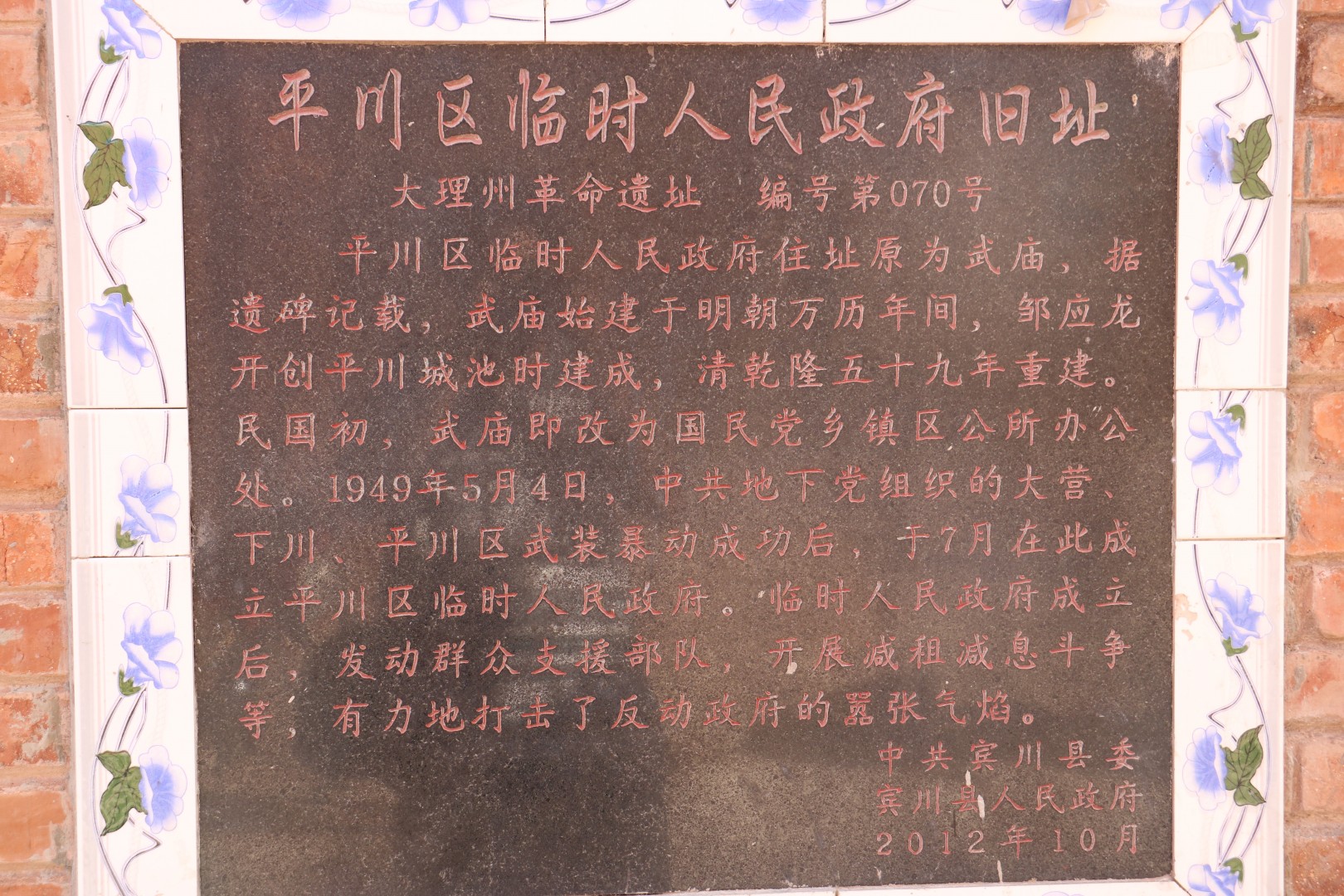

1949年5月平川地区解放,同年7月3日成立平川区临时人民政府。1955年9月,改称平川镇。1966年9月,改称为平川公社。1988年,撤区公所建制改设为平川乡。1999年11月,经云南省人民政府批准,平川乡撤销建立平川镇。2005年12月,经省人民政府批准撤销古底彝族乡整建制,并入平川镇。

平川地区主产水稻、小麦、玉米、蚕豆、洋芋、油菜籽等。土特产有名贵药材当归、三七、附子、油料核桃、香菌、木耳、咖啡、苹果、梨、桃等。其中,当数朱苦拉咖啡、蜂糖梨最出名。

古 巷

平川保存的寺、庙、宫、堂较多,自古以来,受着中外文化影响,民族文化、宗教文化和民间本土文化交融、互渗,共同创新发展。许多独特民间习俗在地方各类传统活动中,民族交往中充分体现出来。保存有的大量人文景观、自然景观和独具特色的洞经音乐、花灯、朝山、以及白鹤、麒麟、狮子舞、风味小吃等具有良好的旅游产业发展优势,文物古迹与园林风景相结合,自然景观和人文景观逐步得以弘扬光大。

过街楼

平川地区历代对大事、要事的记载,多采取撰刻石碑、摩崖题镌方式,颇有研究价值。如:“邹公平寇碑记”(置于土城内,后移新城,现存文化局)、“观音寺碑记”“关沟碑记”(现存)、“龙门桥碑记”(现存)等,特别是民国时期的名人石刻、木匾、摩崖等,大部分都保存完好。

平川文物古迹很多,据文物普查统计,到目前为止,全镇文物分布项目共有61项。其中,古生化石分布点2项,元、明时期火葬群10项,明、清古建筑16项,民国纪念建筑5项,现存清代文昌宫13座,这些文物对研究大理地区乃至云南省的古代社会有着极其重要的意义。

古建筑——一颗印

平川古镇风貌完整,古建筑特色突出。现古集镇保存完好并与“新城”相连为整体,加之有明子巷、傈僳巷以及古集镇内独特的“三坊一照壁”“四合五天井”“走马转阁楼”的古民居建筑形式,别具一格的“铁围城”“一颗印”“金山银山”“一步登天”“三圆及第”“独龙钻天”等。还有新城、文庙、武庙,财神殿、城隍庙、文昌宫、子孙庙、本主庙、忠烈祠等古建筑陪衬,使古镇更为典雅大方,含意深远,倍显深邃。

1989年被列为县级重点文物保护单位的平川观音寺,始建于明朝万历年间,系兵部侍郎邹应龙倡导所建,历代均属鸡足名山七十二大寺之列。初称“报恩寺”,仅有观音殿,颜其额曰“水月观音”,经过天启二年、顺治六年、乾隆三十八年、同治元年和民国二十七年的多次扩建,现有观音寺大门、楼亭、石阶、放生池、内院、戏台、观棚楼等,使平川的佛教文化不断发展兴盛,也成了今天一项文物。

平川武庙位于宾川县平川镇平川街中心西堡门旁,建国前曾经是国民党地方政府平川区公所办公地点,建国后一段时期,又作为平川区临时人民政府、镇公所的办公地点,为山区平川建设和发展做出了积极贡献,现被列入大理州革命遗址加以保护。据现存于庙内的清乾隆五十九年(1794)《香火碑记》记载:平川武庙始建于明万历年间(1573~1619),邹应龙开创平川城池。清乾隆五十九年(1794),前任司主王二爷与邹司主协力捐资重修,占地约600平方米;建有正殿一幢,坐西向东,为三开间单檐歇山建筑,花脊帮鳌,四带出阁,面阔12.2米,进深9.3米,高约6米;大门向北开,为依墙出阁式门楼,进大门分上下两院,上院上三级台阶为正殿,内供奉岳飞、关羽圣像;下院南北两厢房,一幢三间,中为院心。现存大殿、南厢房、大门等建筑,南厢房和大门为近几年修建。庙内正殿属文物,现存乾隆五十九年《香火碑记》1块,碑通高1.05米,宽0.58米,石灰石质,对研究宾川明清时期建筑有重要价值。

杨氏宗祠

始建于1930年,以民国政要、文化名流题刻荟萃为特色的杨氏宗祠,座落于平川东北方向的盘谷村,为民国时期曾任云南宪兵司令的杨如轩在其母亲百岁寿辰时所建。杨氏宗祠坐北朝南,为一进两院四合院式土木结构建筑,占地面积1380平方米,建筑面积837平方米,由祠堂、东西厢房、过厅、百岁亭、大照壁等构成,是一座具有典型大理白族风格的文化建筑。

大理州非遗项目最多的乡镇之一

平川镇还是大理州非遗项目最多的乡镇之一。多年来,独具特色的“洞经音乐、花灯、朝山,以及白鹤、麒麟、狮子舞”等非物质文化遗产在平川镇都得到了很好的保护和传承。目前平川镇有非物质文化遗产项目省级项目三项、州级项目两项、县级项目42项、传承人200余人。

大成殿

笔者有感于家乡钟灵毓秀,人杰地灵,遂赋四言诗一首。

古镇平川

古镇平川,吾之家乡。

出产丰富,瓜果飘香。

历史悠久,彝地汉邦。

山清水秀,民风好强。

文墨之乡,武将摇篮。

集腋成裘,我辈跟上。

铭记过往,再造辉煌!

作者/丁 强

编辑配图/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言