【人文宾川】踏访念佛堂遗址

早就听好友君师说过鸡足山念佛堂遗址的弘大,可因为它地处鸡足山腹部的原始森林中,早已没有了可走之路,没有向导根本不可能找到确切的位置,所以踏访念佛堂遗址一直未能成行。

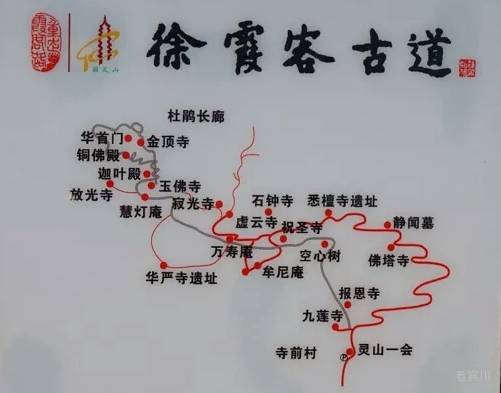

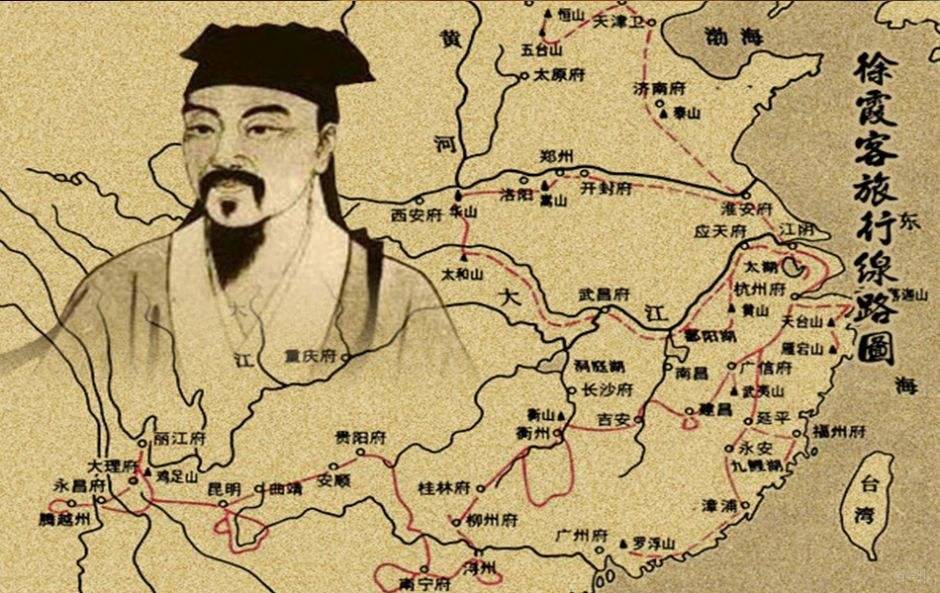

兔年腊月二十二日,借徐霞客壮游祖国大好河山首登鸡足山385周年暨玉龙飞瀑徐霞客铜像安座的时机,在好友君师的带领下,得以与中国徐霞客研究会副会长刘瑞升等徐霞客研究专家一起,成行踏访念佛堂遗址。

上午10点多,在鸡足山缆车下部站带上简单的干粮和水,我们一行乘坐缆车到达上部站,开始徒步踏访念佛堂和九重崖静室(庐)之旅。

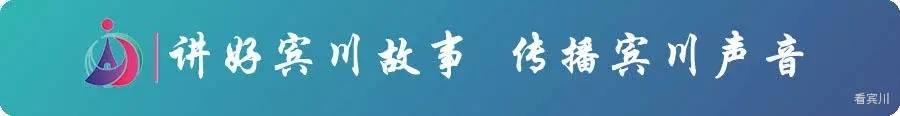

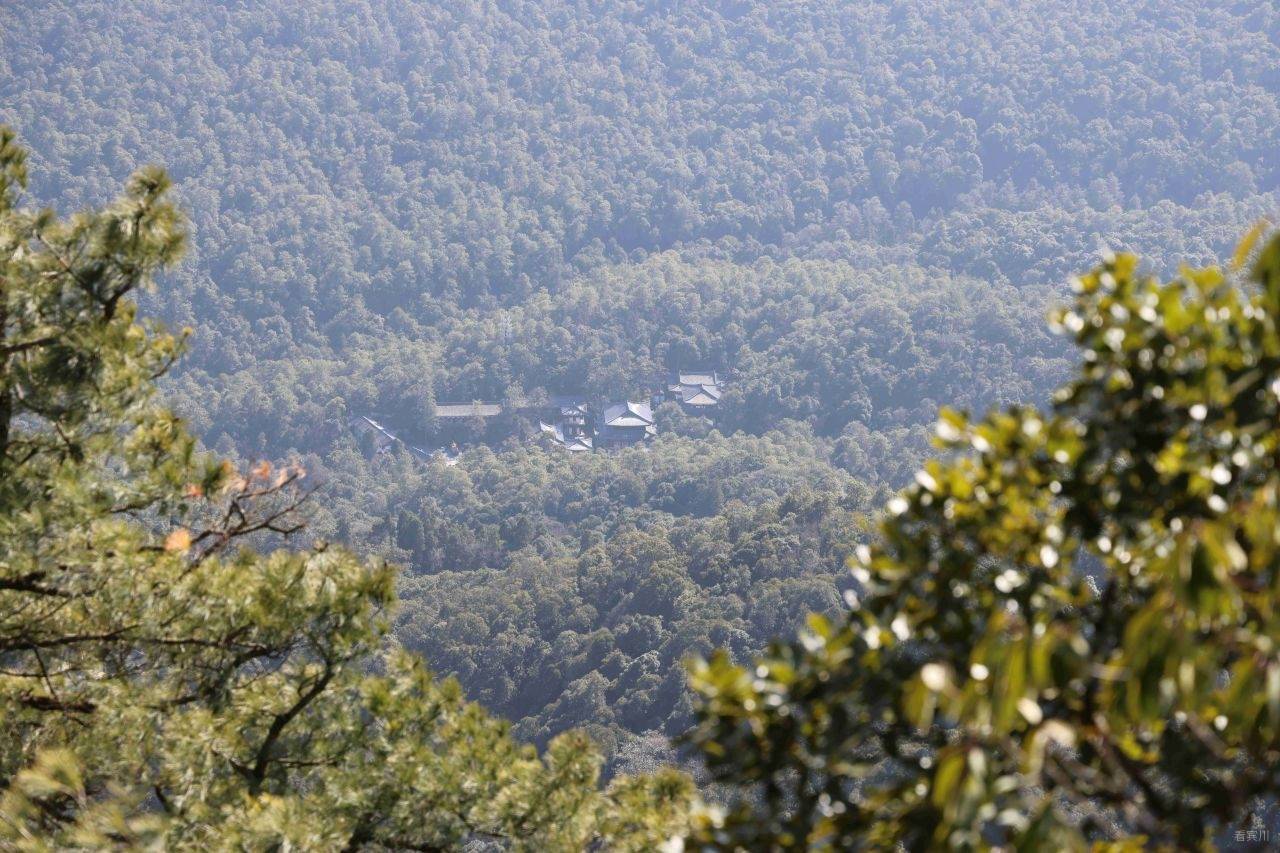

鸡足山原名九曲山、青巅山,因山势“顶耸西北、尾调东南、前列三距、后拖一趾”,形似鸡足而得名。按照好友君师的引领,我们顺着鸡足山的前支沿九重崖往东北行。一路穿行于原始森林,古树参天,站在九重崖峰顶,整个宾川坝子山峦起伏,一览无遗。回望金顶,楞严塔直插云霄,气势非凡。沿山脊而下,马道和人行道交叉,马蹄印和山水冲刷的人行小道静静的延伸在森林中,长长的树衣依附在原始森林的枝干上,透过枝叶间的阳光,更显得灵山的古老和沧桑。

躲藏在古树中的野山茶竞相绽放,在华严寺和慧灯庵的三株古山茶还没开放之前,尽情地展示着云南小山茶、野山茶的秀美。

鸡足山拥有四十座奇山,十三座险峰,三十四座崖壁,四十五个幽洞,百余处泉潭,或崔巍雄浑,或峻峭秀丽,或云树交辉,布局错落有致,奇峰突起,更有星罗棋布的佛教名刹遍于林海,雄伟壮观。今天我们要踏访的九重崖静室(庐)和念佛堂遗址,仅是鸡足山的冰山一角。

大约一个小时,我们来到了鸡足山金顶马道的小垭口,君师告诉我们,从这里开始,不再沿着马道行走,而是要钻进原始森林,正式踏访念佛堂遗址后的各个静室(庐),寻找当年徐霞客笔下的一个个考察点。

在小垭口,大家休息了一会儿,补充水、食物和能量。随后踩着沉寂了几百年松软的树叶枯枝,随着君师钻进了原始森林。同行的杨士斌老师是一个忠实的“徐粉”,今年已经75岁,近几年来与中国徐霞客研究会副会长刘瑞升老师和大理的“徐粉”胡云龙老师一起,多次登上鸡足山探访完徐霞客当年的主要考察线路。这次踏访,道路艰辛,但杨士斌老师坚持要和我们一起走完。

沿着陡峭的山箐,脚蹬一个个树根,手拉从脸上划过的树枝,或爬行,或坐在枯枝树叶上慢慢往下挪,脑海中联想起了当年徐霞客老先生探访九重崖静室(庐)时候的感觉“东半里,饭于念诚庐。别兰宗,南向下‘之’字曲,半里,又入义轩庐。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1031页)。“足之力半寄于手,手之力亦半无所寄,所谓凭虚御风,而实凭无所凭,御无所御也。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1349页)。

正觉得万分艰难之际,君师的声音从前方森林里传来“大家快下来,注意安全,第一个静室的遗址已经到了”。大家来了精神,急速下挪,陡峭的山箐中展现了一个平台,尽管古树已经长满了平台,可石头和墙体依然在绿色的树苔、石苔下隐隐约约。从遗址的规模和位置来看,这里应该就是当年徐霞客游记记述的比较大的一个静室的遗址。至于静室遗址的具体名称,还有待考证。

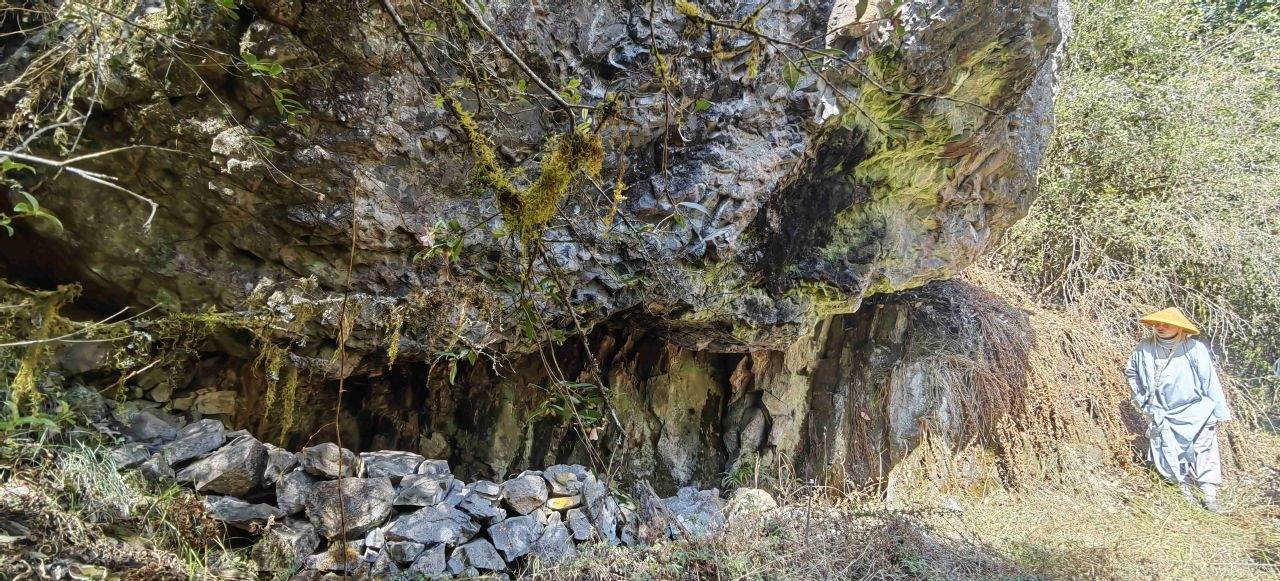

我们正忙于拍照,君师的声音又从下面的箐中传了上来“大家抓紧下来,这里是一个更大的遗址平台”。一行人手足并用,穿林过崖,下挪到了平台。目测长约20多米,宽约五六米,虽然长满了古树,但遍地石苔包裹的瓦砾石头,依然可以确定是鸡足山九重崖一带比较大的一个静室。平台的东南面崖石中出现了一股细细的涓流,在腊月还能有水出现,与当年徐霞客考察时记录的水的情况有些吻合,“室之东,有水喷小峡中,南下涉之。又东即体极静室,其上为标月静室。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1343页)。

平台下方是一块巨石,高约4米,长约六七米,石之上方平整约四五平方米,可拥多人盘坐。石之下方有一个约两平方米的开口洞,应该也是有僧人住过。

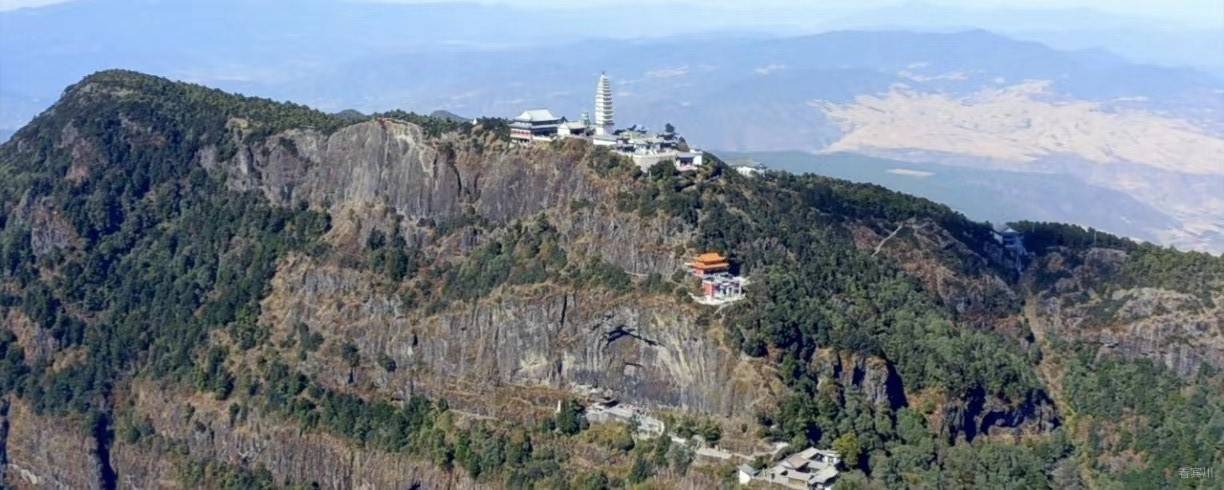

时间紧,任务重,草草考察之后继续往念佛堂遗址前行。前方又传来了君师的声音“第二个大石头到了”。穿过一片茂密的原始森林,前方又出现了一个平台,平台依山是一块巨大的石头,高约10米,宽约七八米,石头的下方是一个大的洞,长约三米,宽约两米,有僧人居住的痕迹。君师给我们介绍了他上次考察的成果,上次考察中,他亲眼见到了徐霞客笔下描写的崖石上水附石流的壮美情景。“穴外石倒垂如檐,泉从檐内循檐下注,檐内穴顶中空,而水不从空处溢,檐外崖石峭削,而水不从削处坠,倒注于檐,如贯珠垂玉。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1027页)。

同行的惟升师傅慢慢的步入石洞,体验前辈师傅们修行的虔诚。刘瑞升老师更是“入戏”扮演起当年霞客的角色,让我们真切感受了远古的情景。君师说,石头的下方就是念佛堂遗址,坡比较陡,大家一定要小心。

临行前,刘瑞升、杨士斌老师依然不忘“跟着霞客游大理”的初衷,在大石前与众人留影纪念。

前方的“路”才叫真陡,几乎是75度的陡坡。君师叫大家原地休息,他下坡先查看路。此时大家的精力消耗已经差不多,个个靠在一株株古树上休息。坡下的树林中传来了君师的声音“大家沿着刚才我走过的路线,成‘之’字形慢慢往下挪,下面就是念佛堂的遗址啦!”听说已经到了心心念念的念佛堂遗址,大家都来了精神,纷纷相互搀扶着往下挪。

穿过树林,前方出现了一个南北走向的长条形大平台,我们下到的地方刚好是平台的南端,两株巨大的古树直插云霄,有点像当年人工种植的感觉。树的下方是一条长约20多米、高约三米左右,用石头垒砌的挡墙,尽管被石苔覆盖,但依然保存较为完整。

顺着挡墙上的平台往东北走,地势整体平坦,越走越开阔。挡墙的尽头是一个呈“丁”字形往东边凸起的挡墙,呈三叠往前延伸,上面形成了一个更大的平台,目测应该是念佛堂的主殿遗址。上面乱石成堆,瓦砾遍地,都被一层厚厚的树苔、石苔覆盖。尽管已经是少雨的腊月,但这些树苔和石苔依然鲜活翠绿。刘瑞升老师捡到了几块瓦当,爱不释手的端详起来。

稍事休息,宾川“徐粉”袁女士坐在石苔上给大家朗诵起徐霞客在游记中关于念佛堂的精彩描述:“是早天气澄澈,旭日当前。余平明起,礼佛而饭,乃上隐空、兰宗二静室。又过野愚静室,野愚已下兰宗处。遂从上径平行而西,入念佛堂,是为白云师禅栖之所,狮林开创首处也。先是有大力师者,苦行清修,与兰宗先结静其下,后白云结此庐与之同栖,乃狮林最中,亦最高处......龛前编柏为栏,茸翠环绕,若短屏回合。阶前绣墩草,高圆如叠,跏趺其上,蒲团锦茵皆不如也。龛甚隘,前结松棚,方供佛礼忏。白云迎余茶点,且指余曰:‘此西尚有二静室可娱,乞少延憩,当㵸山蔬以待也。’余从之。西过竹间,见二僧坐木根曝背,一引余西入一室......乃从其侧又上一龛,额曰‘标月’,而门亦扃。乃返过白云而饭。始知其西之精庐,即悉檀体极师所结,而司鼓僧乃其守者。饭后,又从念佛堂东上,蹑二龛。其一最高,几及岭脊,但其后纯崖无路,其前则旋崖层叠,路宛转循之,就崖成台,倚树为磴,山光悬绕,真如蹑鹫岭而上也。龛前一突石当中,亦环倚为台,其龛额曰‘雪屋’,为程还笔,(号二游,昆明人,有才艺)。而门亦扃。盖皆白云礼忏诸静侣也。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1027—1028页)。这是明崇祯十二年(公元1639年)正月初一日,徐霞客首次拜访白云师来到念佛堂时的记述,文笔细腻,读来如身临其境。

据《徐霞客游记》记载,此后徐霞客又两次来过念佛堂,第二次是明崇祯十二年(公元1639年)九月初九日,本来打算到大理考察的徐霞客在体极师诚心挽留下,从悉檀寺出发考察九重崖片区,入野和静室,休息后“由此而东半里,入白云静室,是为念佛堂。白云不在。观其灵泉,不出于峡而出于脊,不出崖外而出崖中,不出于穴孔而出于穴顶,其悬也,似有所从来而不见,其坠也,曾不假灌输而不竭,有是哉,佛教之神也于是乎征矣。何前不遽出,而必待结庐之后,何后不中止,而独擅诸源之先,谓之非‘功德水’可乎?较之万佛阁岩下之潴穴,霄壤异矣。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1343—1344页)。徐霞客再次观察灵泉:“岩峙东西峡中,南拥如屏。东屏之上,有水上坠,洒空而下,罩于嵌壁之外,是为水帘。西屏之侧,有色旁映,傅粉成金,焕乎层崖之上,是为翠壁。水帘之下,树皆偃侧,有斜骞如翅,有横卧如虬,更有侧体而横生者。众支皆圆,而此独扁,众材皆奋,而此独横,亦一奇也。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1344页)。徐霞客把“水帘、翠壁、侧树、灵泉”归为“四奇”并“余取纸为狮林四奇诗界之。”

狮林灵泉

千襚明珠孰为探?

灵源绝顶浚灵龛。

湛摇松影雪千尺,

冷浸梅花月一潭。

碧玉眼中丹透液,

青莲石上露成甘。

满林不乏人天供,

洒作天花润法昙。

静里泉流石忽穿,

峰头明月斗娟娟。

窍通骨节凉生髓,

源自头颅玉作涎。

只道醍醐天上落,

直将沉瀣掌中悬。

青衣丹凤寻常事,

谁解灵源此更偏?

随后,徐霞客又东一里,入野愚静室,后又西南下一里,在影空静室吃饭。随后“盖狮林中脊,自念佛堂中垂而下,中为影空,下为兰宗两静室,而中突一岩间之,一踞岩端,一倚岩脚,两崖俱坠峡环之。” (朱惠荣《徐霞客游记校注》1344页)。

第三次是明崇祯十二年(公元1639年)九月十三日,也是徐霞客留下的最后一次登鸡足山考察的记录。九月十三日,由于顾仆逃离,身体越来越差的徐霞客应好友史仲文邀请,再次考察九重崖:“遂由悉檀东上坡,半里,过天池静室,六里而过河南止足师静室。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1348页)。他们来到德充静室:“此室当九重崖之中,为九重崖最高处,室乃新构洁,其后危岩之半,有洞中悬,可缘木而上。余昔闻之,不意追随,首及于此。余仰眺丛木森霄,其上似有洞门仿佛。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1348页)。史君因累爬不动了,徐霞客则“蹑险以登”。虽然没有路,且身体欠佳,但徐霞客依然艰难前行,攀爬的艰难程度,在《徐霞客游记》中的记述让人们身临其境:“足之力半寄于手,手之力亦半无所寄,所谓凭虚御风,而实凭无所凭,御无所御也。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1349页)。徐霞客终于爬上了山洞,看到了一股水:“中有水自顶飞洒,贮之可供一人餐,憩之亦仅受一人榻,第无余隙,恐不免风雨之逼。”徐霞客对这股水作了探查,并将水分为三层记录:“又随引水木而东过一栈,观水所出处,乃一巨石下。甫出,即刳木引之西注,此最上层之水也;其下一二丈,又出一水,则复吾之徒引入静室;其下又出一水,则一衲轩引之。连出三级,皆一峡坳,虽穴异而脉必潜通,其旁分而支引者,举岩中皆藉之矣。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1349页)。

徐霞客过野愚静室。“又半里,上至白云静室。白云固留,以日暮而去,白云随过体极静室而别。西半里,过一宗静室。傍水又蹑坡半里,逾望台南突之脊,于是暝色已来,月光渐耀。里余,两过望台西坳之水,又一里,南盘旃檀岭,乃西过罗汉壁东垂,皆乘月而行也。又稍盘嘴而上半里,是为慧心静室......慧心乃曳杖为指迷。半里,度而上,又半里,登坡,与碧云大路合,见月复如前,慧心乃别去。”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1349页)。这是目前留下的《徐霞客游记》最后一次记录鸡足山九重崖静室(庐),为后人研究鸡足山留下了宝贵的文献。

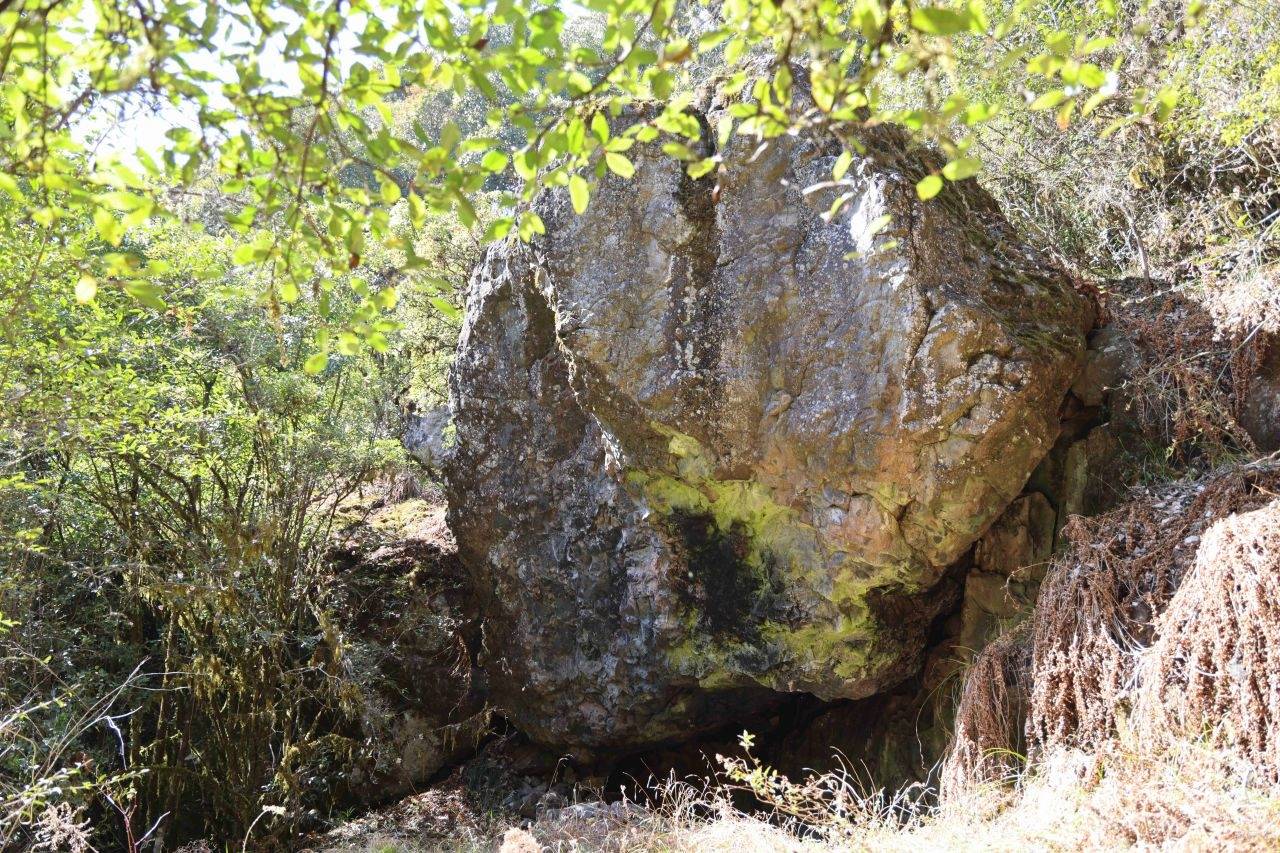

休息过后,大家继续沿念佛堂遗址平台北行,一株巨大的古树倒塌在遗址上,历经数十年依然没有完全腐朽,树干光滑。在最北端保存较为完好的断墙下,呈现一口“月牙井”,保存还较为完好,从满地翠绿的石苔来看,雨水季节应该会水满井。念佛堂遗址的最北端依山有一块巨大的石头,高约三米多,仿佛是镶嵌到山坡上一样,这是本次考察见到的第三块大石头,大家戏称这次考察踏访是“三生三石”。

由于念佛堂下山的路不明晰,森林茂密,加上时间已经到了下午四点多,君师带领我们从大石头旁再次往上攀爬,以便回到上鸡足山金顶的马道返回。虽然崎岖难行,但大家相互搀扶,往上爬了不多就可以平行往南,20多分钟后终于回到了马道。此时大家已经在山路上攀爬了5个多小时。

沿马道慢慢下山,路边古树参天,一株株古树马缨花傲立于原始森林中,尽管还不到开花季节,但已经有花朵初现,发出春的讯息。

图文/杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/张 玲

审稿/安建雄

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言