【霞客行宾川】据《徐霞客游记》勘定还原鸡足山九重崖

1

鸡足山,古名青巅山、九曲山,又名九重岩(崖)。雄踞云贵高原滇西北宾川县境内西北隅,因其山势顶耸西北,尾迤东南,前列三支,后伸一岭,形似鸡足而得名。是东南亚著名佛教圣地,中国汉传藏传佛教交汇地和世界佛教禅宗发源地,素有“鸡足奇秀甲天下”、“天开佛国”、“佛教首山”等美誉,以“四观八景”的奇风异彩,雄、奇、幽、秀的重岩密林名冠于世。

2

那么为什么“鸡足山”名由“九曲山”“青巅山”改名而来呢?古名为什么叫“九曲山”呢?

较早的资料是《白古通记》记载了青巅山或说九曲山更名鸡足山之由来,如下。

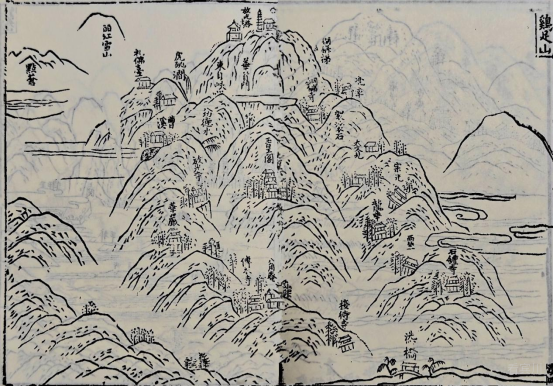

鸡足山,上古之世原名青巅山,(雍正《宾川州志》卷十二《艺文志》载周钺《鸡足山考》:“鸡足山一名九曲岩,即《白古通》所称‘青巅山’也”,盖本于此)洞名华阴洞。厥山左峰名曰花石回龙峰,今罗汉壁、狮子林、九重崖转下至文笔山塔院者是也;右峰名曰青檀顾虎峰,即青檀山、太极岭跌至白石崖、仰止台至拈花寺者是也;中一峰曰钟灵启圣峰,即绝顶中岭,自迦叶殿、胜(圣)峰寺跌过华严、传衣尽于接待寺者是也。迦毘罗国净梵大王因其山形像鸡足,遂更名曰鸡足山,名其洞曰迦叶洞,后讹为华首门。阿育王时,勅长者明智、护月、李求善、张敬成等,来创迦叶、圆觉、龙华、石钟等庵,即为名胜之始。(《白古通记》)

《僰古通纪浅述·鸡山志》(尤中校注)则把鸡足山之古名和九重岩(崖)、罗汉壁、狮子林等主要山形名胜作了“明确”的纪述。如下:

《鸡山志》:山本西域天竺国幅员之内发脉,自昆仑南枝,行龙万里,由西番雪山中抽一脊,滇之岗脊地势高远者,落于叶榆、宾川之右,金沙、黑水之中。周孝王时,天竺国阿育王(即滇王——原注)封此山为青巅山,洞为华阴洞。迨后迦毗罗国净梵天王见此山纡郁,前伸三峰,后拖一岭,形象鸡足,以此为名。其中峰名曰天柱山,又曰钟灵山,启圣峰即今之绝顶,下至迦叶殿、胜峰寺,过弥勒院、华严寺下至传衣寺,尽于接待寺是也。其左峰名曰华石山,即今之罗汉壁、狮子林、九重岩,尽于文笔山尊胜塔院是也。其右峰名曰青檀山,即今之太极岭至白石岩,尽于拈花寺是也。其后名曰玉枕峰,即今之绝顶四观峰后是也。其左夹一小岭,上名曰象头山,下[名]曰象鼻岭,即今之大觉、寂光、石钟、悉檀、龙华大小诸院,排列于岭上之左右,尽于大士阁报恩寺是也。此周孝王之时,西域名其山如是,未有佛寺时也。

从《白古通记》《僰古通纪浅述》这两本大理较早的地方典籍里,“明确”表达了“鸡足山”名是由“青巅山”“九曲岩(崖)”改名而来。改名的原由虽很委婉,但其实已经很直白——佛教传播的需要,因而改名。同时也反应了“鸡足山”名的演变。《白古通记》基本是“青巅山”或“九曲山”更名“鸡足山”的肇始,而后《僰古通纪浅述》更进一步把“青巅山”也与域外“天竺”牵强上了——“周孝王时,天竺国阿育王(即滇王——原注)封此山为青巅山,洞为华阴洞”,同时把“滇王”也披上了佛教的圣衣,只留个“九曲山”或说“九曲崖(岩)”给南诏、大理、元朝存实。不仅如此,同时还把九曲山(崖、岩)也做了位移。这是主观的结果。

今天要说的重点是“九曲崖(岩)”山名的由来和九曲崖的地貌特征是实指还是凑“九”数而言之。凑“九”数就简单多了,中国文化里“九”是有特殊意义的。九鼎之尊,九天、九州、重九,用九等等都是“九”数的意义蕴含。但无论是实指还是凑数,以“九”起名,这是典型的中国传统文化命名的约定俗成。这也证明了滇西,或说南诏和大理甚至更遥远的历史时间里,这一片山河都是在中华文明的烛照下发展的。当然今天的重点是,九曲山如果是实指,那九曲崖(岩)到底指哪儿呢?

《元混一方與胜览》载:“九曲山,峰峦攒簇状如莲花,盘折九曲在洱河东北”;《大明一统志》八十六卷大理府山川载:“九曲山,在洱河东百余里,峰岳攒簇,状若莲花,九盘而上,又名九重岩。上有石洞,人莫能通”;《万历云南通志》载:“鸡足山,一名九曲山,在府治洱河东北一百里,峰峦攒簇如莲花,盘折九曲。共三足,上有石门、七十二寺,仙灵所居,林樾雄深,梯磴险绝。世传佛弟子大迦叶守佛衣以待弥勒之所,盖洞天也。绝顶五更见日出之光,伟光非一,游人须旬日半月乃可尽其胜焉”。天启《滇志》卷二山川载:大理府“东北一百里曰鸡足山,《名山记》为九重岩。冈峦奇诡,叁支如鸡距。上有石门,严如城阙,人莫能通。佛刹非一,其大者七十二寺,仙灵所居。世传佛大弟子迦叶波守佛衣于此,以待弥勒。游人经旬,乃尽其胜。考佛家言,鸡足实在西域,凡记莂皆云。然此山形酷似鸡足,有华首门、袈裟石,俨然阖户离城,出世入定之所。佛力无边,岂可以方所论乎?”其实明刘文征《滇志》对鸡足山名这由来已经作了客观考证,指出了佛教影响的“考佛家言,鸡足实在西域,凡记莂皆云。”又言“佛力无边,岂可以方所论乎?”其实,中国文化的吸纳和包容正见于此。佛教外入后的影响被宽容地笑纳,更增添了“九曲山”的无限魅力,“鸡足山”不正是中国文化包容吸纳发展之典范吗?

《道光云南通志稿》载:“鸡足山,《古今图书集成》:在宾川州东一百里;明《一统志》:在府治洱海东北一百里;《一统志》:在宾川州西北一百里;《徐霞客游记》:其中支曰狮子林,东支曰九重崖,西支曰罗汉壁。后有距直至大石头。按:水从后出入枯木河,为高涧河;旧《云南通志》:一顶三支宛如鸡距;《名山记》:又名九曲岩,上有石门曰华首,相传周孝王五年丙辰岁,迦叶波既付法阿难,乃持僧迦黎衣入鸡足山,以待慈氏下生。今禅栖梵刹不可胜纪”。

从以上史料看。最早的方志《元混一方與胜览》《万历云南通志》记述了原始的“九曲山”:“峰峦攒簇状如莲花,盘折九曲”,或“峰岳攒簇,状若莲花,九盘而上,又名九重岩”。这两部更早国家方志还原了“鸡足山”的原始名称的同时,记载了九曲山名是由地形地貌特征而来——即盘折九曲或九盘而上。这是《白古通记》成书行世之前的志书原貌,也是“鸡足山”本来的“九曲山”的原始状态。至《白古通记》《僰古通纪浅述》行世之后,无论是方志、游记还是舆地艺文几乎都受两书的影响后再相互影响,于是“鸡足山”在明朝中期真正崛起,成为中国著名佛教名山。至1638年徐霞客到山考察时,鸡足山已不再称青巅山,亦不称九曲山或九重岩(崖)。但它东支的点头峰左边山崖却被称为九重崖。其实,至今天亦以讹传讹地被普遍指点头峰左为“九重崖(岩)”。

3

综合说来就是,鸡足山在更长的历史时期,甚至《白古通记》成书之前,本地人还是外地人称之为九曲山(崖)或青巅山,名由地形地貌而来。和云南其他的山,比如龟山,九鼎山、飞凤山(宾川东山老赖山)等等多从地形地貌得名。那么古名“九曲崖(岩)”“盘折九曲”“九盘而上”到底是什么样的一个地形地貌呢?或者是九曲崖到底在哪?

我少时登鸡足山亦被山民指点头峰左一片山崖为九重崖,视之即觉是是而非者。徐霞客初到鸡足山时,山僧们告诉他的“九重岩”也是这一片。光阴荏苒,随着年龄的增长,心中的疑惑未减反增。无数次凝视,被称为九重崖(岩)的那一片山崖我越看越找不到九重崖或九曲山“盘折九曲”的意味。但《白古通记》之后的几乎大部分近代史志对九重崖的指向都是点头峰左一片山崖,或语焉不详。《鸡足山志》(清高奣映)“九重崖 已散见诸幽胜,然更有人迹之所罕及者”。舆地山志多如此语焉不详,心中的疑虑无从消解,于是我多方询问。想要从山僧、山民和做鸡足山研究和旅游的专业人士口中确定九重崖名称所确指的地形地貌。但所答皆非所问或是顾左右而言他,问急了则语殊恍惚。后来我索性拉上鸡足山资深导游万鹏李万导,在鸡足山东支沿山岭踏勘两次,和鸡足山旅游公司赵勤荣、李绍杰、万鹏李一行沿东支踏勘一次,终未果,愈深为憾。

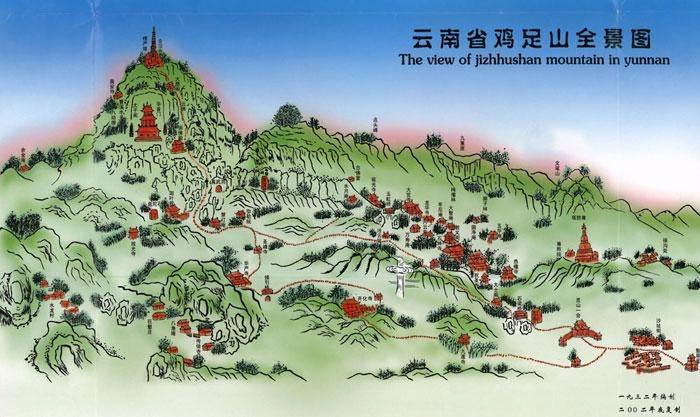

近年来,随着阅读《徐霞客游记》的遍数增多,对《游记》的运用也渐渐有些心得。便又反转于《徐霞客游记》中细致梳理和反复比对,想要找到那片心心念念的九重崖,以解开数十年萦怀在胸的心结。徐霞客第一次驻山的一个月中多次写到九重崖,但皆以世所众误的点头峰左一片当之,至一个月后,即1639年正月二十二日当徐霞客离开鸡足山前往丽江时才科学严谨,但又不伤僧友佛面,巧妙地指出了九重崖的真正位置所在,并同时印证了其“盘折九曲”的地形地貌特征。徐霞客在放光寺指出,从放光寺“仰视寺后层崖,并华首上下,合而为一,所谓九重崖者,必指此而名。开山后,人但知为华首,觅九重故迹而不得,始以点头峰左者当之,谁谓陵谷无易位哉?”(朱惠荣《徐霞客游记校注》1052页)徐霞客论证了鸡足山最突出的地貌特点在西部,即放光寺、华首门、绝顶罗城一线。这一片峰峦攒簇状若莲花,盘折九曲,上有石门,真可谓“天开石门”。这是最先令人惊叹的雄峻神迹。在这里,徐霞客经过一个月的反复踏勘指出“仰视寺后层崖,并华首上下,合而为一,所谓九重崖者,必指此而名”,这是徐霞客科学严谨地现场踏勘考察得出的正确结论。遗憾的是这个科学和现实的真相就这样被藏在游记中几百年未引起人们的重视和共鸣。

当时对鸡足山三距尚有不同说法,徐霞客经过详细踏勘,“析其分支之原”,同时也论证了鸡足山三距的形势:

人谓鸡山前伸三距,唯西支长,而中东二支俱短,非也。中支不短,不能独悬于中,令外支环拱。西支固长,然其势较低,盖虎砂正欲其低也。若东支之所谓短者,自其环抱下坠处言之,则短,自其横脊后拥处言之,则甚长而崇,非西支之可并也。盖西支缭绕而卑,虎砂也,而即以为前案;东支夭矫而尊,龙砂也,而兼以为后屏。皆天设地造,自然之奇,拟议所不及者也。(朱惠荣《徐霞客游记校注》1035页)。

4

大地理学家的这一个论证得到了世人普遍的认同。

那为什么九重崖明确却如此重要的辨讹立正却没能够被重视和在现实里纠正呢?今天看来,这就是徐霞客的仁义了。徐霞经过反复踏勘验证,指出其所指九重崖确为地形地貌特征之事实,并就在放光寺至金顶之一片。但因为他与山僧地方名望们的交谊深厚,若直接指出他们长久以来常识性的错误(点头峰左“九重崖”),友友们的脸面难免一时挂不住。于是重情至义的徐霞客聪明地选择了一个特别的时间来纠错——在他离开鸡足山前往丽江之日,也就是他经过九重崖下的放光寺时。如此一来,似乎是才发现,让友友们消化后纠错,既达到了纠正的目的,又顾及了僧友们的脸面。但历史在这儿开了一个玩笑,因为站在放光寺内,或说站在“九重崖”中,你是看不出“盘折九曲”的地形地貌特征的。这就是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。但徐霞客的这个委婉也让真相被搁置在了历史和世人的认知中。大概后来人也有许多看到了徐霞客对“九重崖(岩)”“移位”的辨正,但又和我一样跑到徐霞客离开鸡足山时,在放光寺做科学辨正论断“仰视寺后层崖,并华首上下,合而为一,所谓九重崖者,必指此而名。开山后,人但知为华首,觅九重故迹而不得,始以点头峰左者当之,谁谓陵谷无易位哉?”的放光寺去踏勘确认吧?如果真是如此,则真的是“觅九重故迹而不得,始以点头峰左者当之”了,因为在放光寺是看不到九重崖真容的。那为什么彼时世界最顶尖的大地理学家徐霞客会那样说呢?是徐霞客错了吗?这也是一直萦怀我心的一个困惑。带着这个困惑,期间我多次前往鸡足山放光寺仰视雄伟的华首门、天柱峰、琼楼山一片雄峻惊悚的危崖,对照《徐霞客游记》寻找,终未果。其实我和众位山僧名望们一样“只缘身在此山中”,不知道要一睹九曲真容是要在九曲之外。

5

机缘在2024年5月3日迎面撞来。这天万鹏李导游带我家前往恒阳庵游玩,在熊罴岗岭离开盘山公路拐上恒阳庵山路前行一百米左右,路左边林中有一个废弃的石料场,正对鸡足山金顶一面。视野辽阔。我们觉得这个角度没有仰望过,便停车下去看。当我站在熊罴岗岭石料场仰视金顶之下,华首门上下所有层崖时,心中郁结数十年的困惑如冰消雪融!那不是九重崖是什么?“盘折九曲”,“九盘而上”,我从车里取出相机,一张张拍下“九曲山”的真面目。我实在难以掩饰内心重大发现的喜悦,立即教万鹏李导游和家人数“九”重崖。其实哪用教,我一指出,他们立马就不约而同地数出了。那么明显,只要在这个位置,或说这一片山冈,一眼看去,那不是“九曲山”还能是什么?一折一折,足足九折盘曲而上,如此直观形象,真是令人叹为观止。难怪大地理学家徐霞客言之凿凿道“仰视寺后层崖,并华首上下,合而为一,所谓九重崖者,必指此而名。开山后,人但知为华首,觅九重故迹而不得,始以点头峰左者当之,谁谓陵谷无易位哉?”是的,面对如此“九曲”大观,我亦复言“所谓九重崖者,必指此而名”。

6

现把九曲崖(岩)地形地貌照片与文字同列,以“立图为证”,愿之后诸君僧友,勿再以点头峰左崖壁为“九重崖”,还世人一个真相,华首一片才是真正的盘折九曲的九重崖,鸡足山之本名“九曲山”实指于此。

7

我突然明白了大地理学家徐霞客的良苦用心。他其实在鸡足山踏勘的一个月中就已经发现了九重崖的“真容”,但顾及僧友们的感受,对此发现并没有随意指出,而是找了一个合适的时机,在离开鸡足山经过放光寺时才指出,他并不是那天才发现的,更不是在经过放光寺时才看到的。而只是找了这个时机来公布这个对“九曲山”来说无比重要的厘正。但也因为他的这个饱含人情的公布时机和地点,造成了后人订正时跑到公布的地点而不是能一睹真容的地点去踏勘,那只能“只缘身在此山中”了。真正的“九曲”或“九盘”真容是不能在放光寺看到的,要离开其中才能看到其容。在熊罴岗岭上就可以全观此“九曲”“九盘”真容。

8

看着如此蔚为大观的九曲山(崖、岩)真容,令人心潮难平。不仅感叹于九曲山的壮美,更感叹于大旅行家那令人温暖的仁义情怀。在那纷乱的明末清初,在那艰难困苦的旅行考察中,无论是背负静闻骸骨徒步千里完成静闻入窆鸡足山的遗愿,还是对九曲崖真容的辨讹厘正,无论是对父母的至纯至孝,还是对随从奴仆逃离的豁达宽恕,徐霞客从未失去为人处世的仁与义,这是中国传统文人行世的操守与模范。是中国传统文化向善和担当的基因。也正是中国传统文化中的这种善知善行让中华民族始终正向发展,生生不息。徐霞客,正是中国传统文化的集大成者,是中华文明的巍峨高峰。

9

以此,感谢一代游圣徐霞客385年前为我们辨正了鸡足山之“九曲山”的由来。尽管我们这个纠错来得如此迟到——实在是因为我们的笨拙和愚顽。而另一方面也说明对徐霞客和《徐霞客游记》的研究我们做得还不够,远远不够。

愿世人此后皆能一睹鸡足山壮美的“九曲”真容大观。

图文/李 军

编辑/杨宏毅

责编/李 丹

审稿/安建雄

终审/杨凤云 张进

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言