【宾川时讯•文化周刊】像徐霞客一样活着

像徐霞客一样活着

一 苇

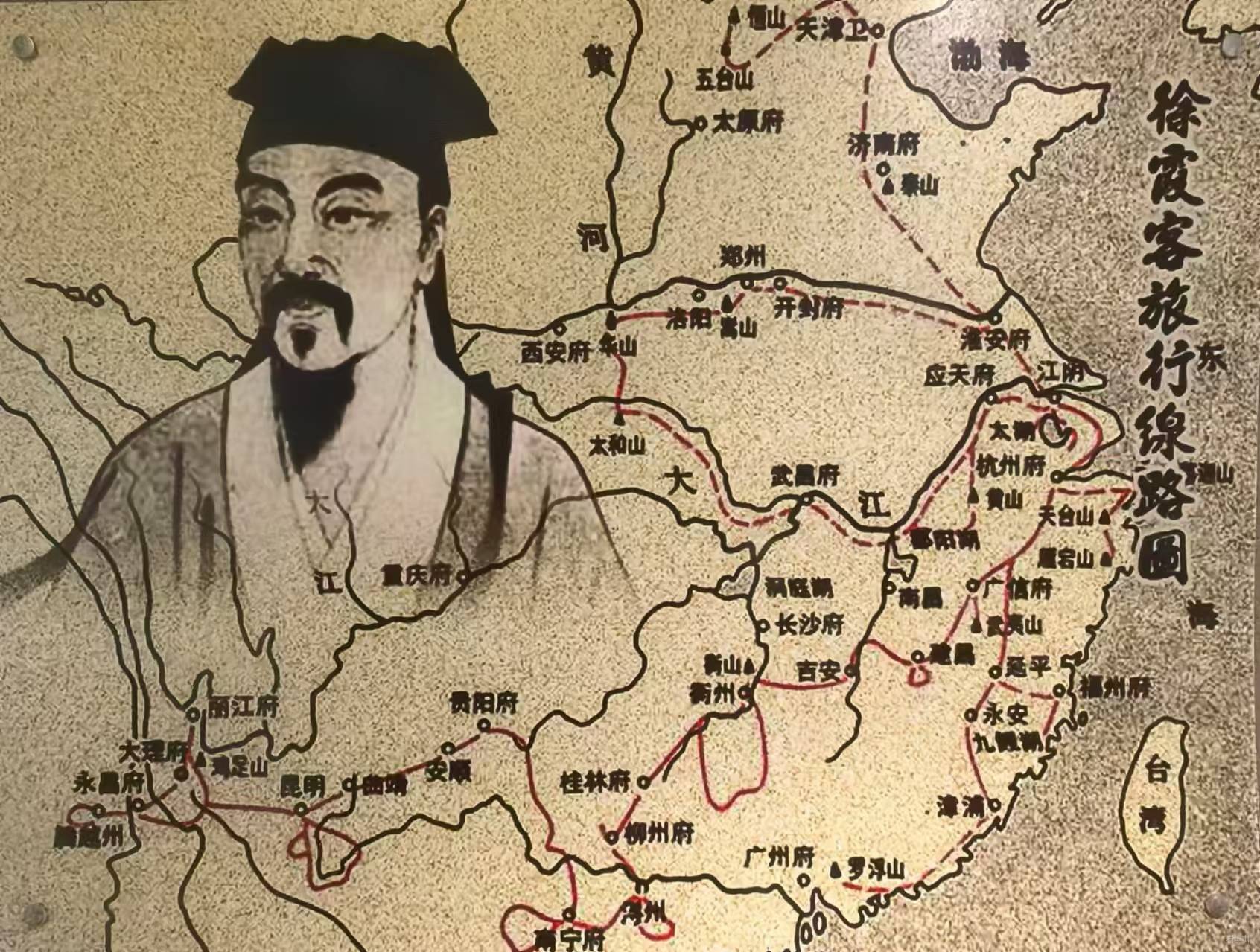

徐霞客的出现,是历史的异数,也是中华文明的必然。

倘若没有徐霞客祖父徐经的科场舞弊案,或许世间就多了个追求功名利禄的徐弘祖,却少了个游历天下的徐霞客。但在明代,徐霞客又非孤立存在。李时珍遍尝百草,写成《本草纲目》,宋应星写出了《天工开物》,徐光启写《农政全书》,吴有性著《瘟疫论》,诸如此类,证明了明代资本主义萌芽,也开启了近代科学研究的先河。故而徐霞客的存在,是对“学而优则仕”的离经叛道,却也是历史发展的必然。

那么,徐霞客的人生,于当下的我们有何启示?

A、富贵于我如浮云

畅销书作家当年明月《明朝那些事儿》,以徐霞客的故事为全书结尾。这是这本书中唯一的平民,其余均是像王阳明这样的朝中人物,都是明朝官府的明争暗斗,或是政治风云的迭荡起伏。明朝的官场,可谓机关算尽,杨升庵和李元阳这样的大才,均是时代的牺牲品。董其昌、唐伯虎、文征明,是时代造就的艺术家。而这些人,都与朝廷有或多或少的牵涉。只有徐霞客,从未涉足朝堂,甚至都没参加过科举考试。那么,当年明月为什么要以徐霞客作为全书的终篇人物呢?

当年明月说:“我之所以写徐霞客,是想告诉你:所谓百年功名、千秋霸业、万古流芳,与一件事情相比,其实算不了什么。这件事情就是——用你喜欢的方式度过一生。”

人仅此一生,人生仅此一次,所以“活出自我”最为紧要。孙中山先生早年提出的自由、平等、博爱,也将“自由”摆在前头。

但我们大多数人却活成了别人,追求跟别人一样的标配生活,追求跟别人一样的标配人生。“同质化”,是这个时代的趋势。

但徐霞客不,他不想“泯然于众”,他只想遵从内心真实的感受,用自己喜欢的方式度过一生:

“我不求功名、不求富贵、不求权力,我只想游历天下、踏遍山河,你冷嘲也好,你热讽也罢,我一点都不在乎,我喜欢,我开心,这就足够。”

那一年隆冬,大雪封了黄山。徐霞客用一根铁棒,在峭壁之上凿出一个个冰坑,一步一步地爬上了黄山绝顶。

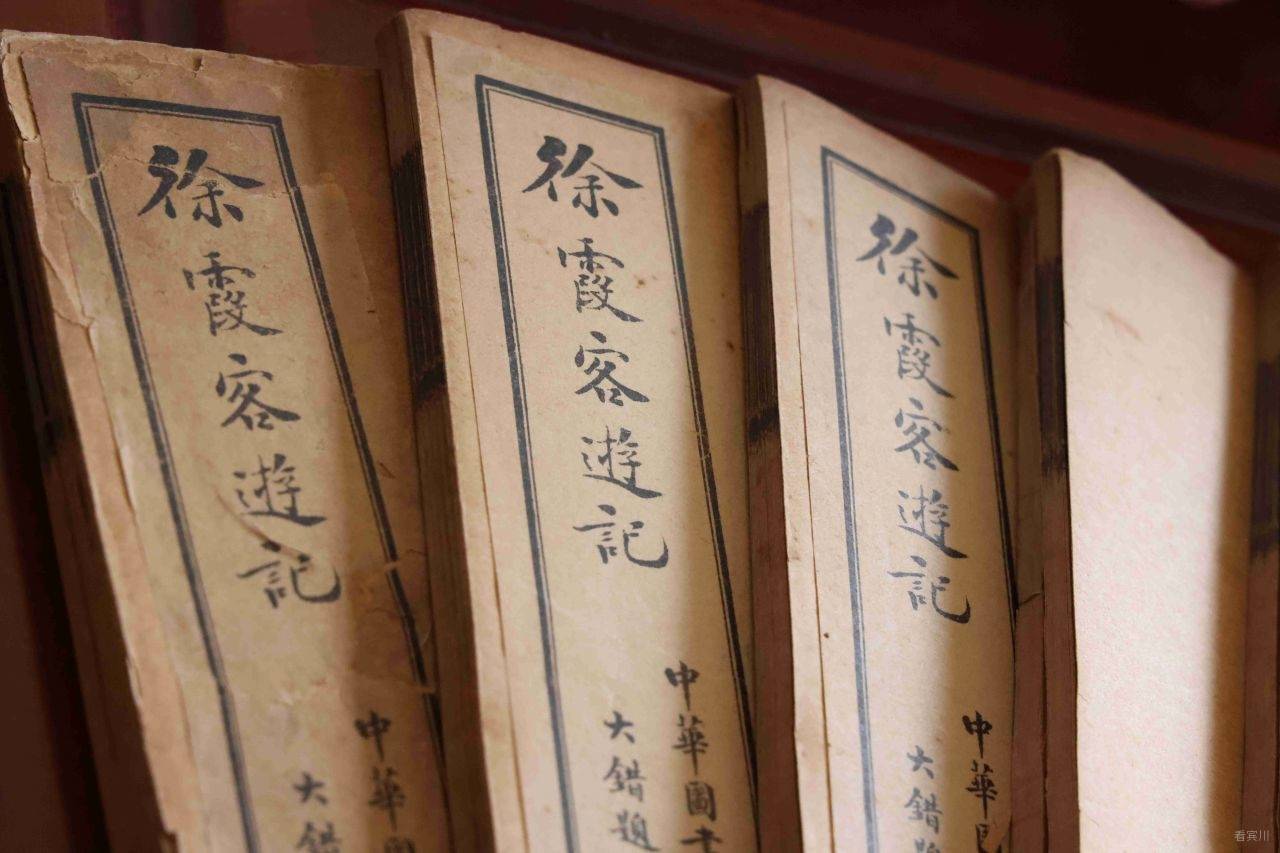

于是便有了《徐霞客游记》中的一句:“初四日,兀坐听雪溜竟日。”

那一天,山下的我们,正奔忙着追逐富贵与功名。但徐霞客却坐在黄山绝顶,听了一整天的大雪融化声。

山下,灯火辉煌,喧嚣成海。

徐霞客却端坐山顶,不作一语。

他举头眺望星空,身心俱澄澈。

那一年春天,徐霞客来到洱源九台村何鸣凤家,与“生愧王紫芝,死愧徐霞客”的何鸣凤推杯换盏,好不惬意。当年何鸣凤在浙江做官,两人竟未见面,这次徐霞客来到洱源,自然非见不可。

泡温泉、吃气磺蛋、喝酒,徐霞客在洱源悠游度日,是滇游里最为享受的时光。

泛舟茈碧湖、骑马上佛光寨、秉炬入清源洞,吃饭有人吹唢呐打鼓伴奏,用麦杆吸食钩藤酒,如神仙般逍遥。

B、为人当义薄云天

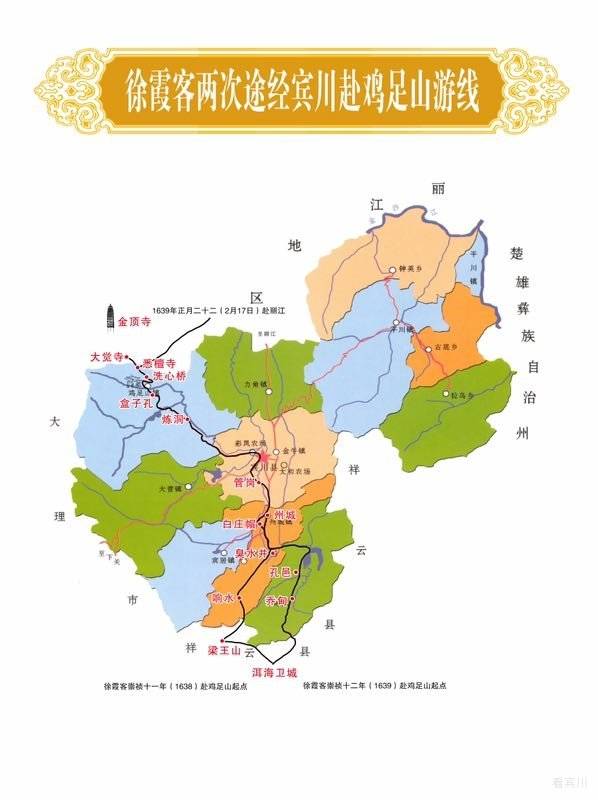

徐霞客去鸡足山,逗留的时间最长。

他写道:“悉檀寺为鸡足山最东丛林,后倚九重岩,前临黑龙潭,而前则回龙两层环之。”

1638年12月24日,徐霞客先将静闻的遗骨悬挂在寺中的古梅树间。悉檀寺的僧侣因为从唐大来处得悉静闻葬骨于鸡足山的遗愿,已经提前为静闻遗骨选址。

12月26日,僧人弘辨告知徐霞客:“今日竖塔心,为吉日,可同往一看。幸定地一处,即可为静闻入塔。”

在悉檀寺僧众的帮助下,徐霞客当天如愿在鸡足山安葬了静闻遗骸。徐霞客与静闻的生死承诺,可见其对人对事的“义”。这在世人熙熙皆为利来,世人攘攘皆为利往的当代是尤为缺失的。

爬险山,涉大川,餐风饮露,也要将静闻和尚的遗骨背在身上,送到鸡足山,对好友一诺千金,如此高义,幸有几人?

C、做人要有点情趣

在《徐霞客游记》中,时时流露出徐霞客为人的情趣。

公元1638年除夕,徐老师在鸡足山度过。他写道:“度除夕于万峰深处,此一宵胜人间千百宵。薄暮,凭窗前,瞰星辰夜夜下垂,坞底火光,远近纷拿,皆朝山者,彻底荧然不绝,与瑶池月下,又一观矣”。

公元1639年正月十五:“弘辨诸长老邀过西楼观灯。灯乃闽中纱围者。楼下采青松毛铺藉为茵席,去桌趺坐,前各设盒果注茶为玩,佐初清茶,中盐茶,次蜜茶……”

诸如此类的雅玩、清玩,在《徐霞客游记》中比比皆是。

木心有首歌叫《从前慢》:“记得早先少年时/大家诚诚恳恳。说一句,是一句/清早上火车站/长街黑暗无行人/卖豆浆的小店冒着热气/从前的日色变得慢/车,马,邮件都慢/一生只够爱一个人/从前的锁也好看/钥匙精美有样子/你锁了,人家就懂了。”

从前慢,生活有情趣。从前慢,一生已太长。当下的人们,匆匆忙忙朝前赶,光阴如白驹过隙,活了大半生,不知身在何处。

徐霞客告诉我们,活着要有情趣。

今人不快活,皆因名缰利锁系住了愚痴的心。

D、为人当志存高远

少年时的徐霞客曾发出这样的感叹:“丈夫当朝碧海而暮苍梧,乃以一隅自限耶?”

徐霞客摒弃功名,也没有继承祖业走经商之路,并非是郁郁寡欢要做个“自了汉”,或是醉生梦死的行尸走肉。他毕生探索大自然的奥秘,以科学为中国的发展开辟另一条道路。

明朝后期,中国已经出现了资本主义的萌芽,郑和下西洋开启了探索世界的壮举。如果没有清军入关,中国社会发展的进程将会大幅度推进。与徐霞客同时代的李时珍,遍访名山大川,写出医学经典《本草纲目》。同时代的宋应星,写出了万人瞩目的《天工开物》。明代,新兴市民阶层开始追求个性解放,手工业发达,人们对技术水平提出了新的要求。详细地、深刻地了解各地区自然条件和资源,探索自然规律,成为进一步发展社会生产力的必然手段。于是,一些思想开放、勇于探索的知识分子意识到以八股文应试已脱离实际,他们开始把注意力转入生产技术总结和自然科学研究上,徐霞客就是其中的杰出代表。

徐霞客在地理学上的成就,可谓前无古人,他是世界上探究石灰岩地貌分布及发育规律的第一人。英国皇家协会的李约瑟博士读了《徐霞客游记》之后慨叹:“他的游记并不像十七世纪学者所写出来的东西,倒是像二十世纪野外勘探家所写的考察记录”。

在当今的云南,科学技术较其余诸省及国外,那是远远不及。考公务员和事业单位已成了大学毕业生的首选,而公务员队伍人满为患,科学技术研究和工商业极不发达,此种弊端值得深刻反思。

如今,在昆明高峣的杨升庵祠还悬挂着徐霞客的对联:“春随香草千年艳,人与梅花一样清。”这副对联也是大理农家喜爱的春联,我也常写,却不知出处。去到高峣,才知是徐霞客先生所作。由此看来,徐霞客的精神已深深植入中国传统。

像徐霞客一样活着,是一种极高的智慧。

作者简介:

一苇,本名杨义龙,白族,70后,中国作协会员,中国文艺评论家协会会员,云南省评论家协会理事,云南省报告文学学会副会长。发表和出版有长篇小说《遥远的部落》《桃李春风一杯酒》《喜鹊窝的秋天》《小河淌水》《云开雾散》《洱海祭》等,长篇小说《洱海祭》获2015年度中国少数民族文学重点作品扶持。《遥远的部落》曾在《春城晚报》连载。长篇小说《喜鹊窝的秋天》2009年获全国政协等“六部委”第四届“关注森林”文化艺术奖一等奖,2012年获云南省少数民族文学精品奖。出版中短篇小说集《暮色中的马群》。另有小说、诗歌、散文、报告文学、评论在《边疆文学》《人民文学》《民族文学》《滇池》《大家》《小小说月刊》《青年文学》《黄河文学》《文艺报》《人民日报》《北京日报》《湖北日报》《青岛日报》等数十家报刊登载。

作者/一 苇

编辑配图/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/张进

终审/杨凤云

投稿/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言