【宾川时讯·文化周刊】百年之约:一封来自笔山书院的信

百年之约:

一封来自笔山书院的信

亲爱的未来校友:

当你的手指触碰到这页泛黄的签纸时,我们的对话已然跨越百年。我是1929年宾川县立中学的第一届学生,此时我在笔山书院的银杏树下给你写信。墨汁里还混着昨夜未干的露水,就像我对未来的想象,既朦胧又清晰。

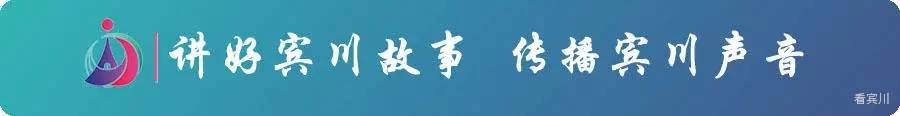

在州城坝子熹微的晨光中,笔山书院青葱的古柏投下斑驳的影子。你一定想象不到,我们上学的校舍是宾川第一位进士捐赠的家产——几十平米的四合院。1929年,当县立初级中学第一声上课钟声在这片明清书院旧址上响起时,没有人能预见这所县立中学将如何穿越战火与变迁,近百年后在擎笔山以"宾川高平一中"的身份,完成一场探索教育新路径的华丽蝶变。我们晨读时,能听见钟鼓楼檐角铜铃与读书声的和鸣。先生教《论语》时,会突然指着殿前石狮说:“看这怒目圆睁的模样,便是‘刚毅木讷近仁’。”前几天暴雨冲垮了一段围墙,墙基下挖出了明代书院“学田碑”。地理先生带着我们拓印碑文,算术课便增加了计算古代田亩换算的实践内容。

你们现在有了“二一正惠班”,这名字让我眼眶发热。1944年我回正惠高中拜访老师时,看到教室墙上挂着“正谊明道”的条幅。校长说:“正惠二字,要如苍山雪水般涤荡心胸。”如今知道你们用科技手段复原白族古籍,用卫星地图数据进行宾川地形地貌动态分析,这何尝不是对“正惠”的新解?我们当年在油灯下争论“科学救国”,你们现在在实验室践行“科技兴邦”,这大概就是“正惠”教育的轮回与涅槃。走进校园,“正惠”二字的石刻在阳光下泛着青辉。这方1944年由私立正惠高中留下的印记,如今被赋予新的生命。轻抚石刻,犹记得当年老校长说的:“‘正’是脊梁要直,‘惠’是胸怀要广。”现在把这两个字刻进班级命名体系,在“二一正惠班”的教室里,初中生与高中生共研课题的场景,将生动诠释“六年一贯制”如何打破学段壁垒。这种创新让人想起钱穆在《师友杂忆》中描述的民国书院——不同年龄的学子围坐论道,学问在代际间自然流淌。

你们现在有了“二一正惠班”,这名字让我眼眶发热。1944年我回正惠高中拜访老师时,看到教室墙上挂着“正谊明道”的条幅。校长说:“正惠二字,要如苍山雪水般涤荡心胸。”如今知道你们用科技手段复原白族古籍,用卫星地图数据进行宾川地形地貌动态分析,这何尝不是对“正惠”的新解?我们当年在油灯下争论“科学救国”,你们现在在实验室践行“科技兴邦”,这大概就是“正惠”教育的轮回与涅槃。走进校园,“正惠”二字的石刻在阳光下泛着青辉。这方1944年由私立正惠高中留下的印记,如今被赋予新的生命。轻抚石刻,犹记得当年老校长说的:“‘正’是脊梁要直,‘惠’是胸怀要广。”现在把这两个字刻进班级命名体系,在“二一正惠班”的教室里,初中生与高中生共研课题的场景,将生动诠释“六年一贯制”如何打破学段壁垒。这种创新让人想起钱穆在《师友杂忆》中描述的民国书院——不同年龄的学子围坐论道,学问在代际间自然流淌。

前些日见到穿着蓝裤白T校服的学生在旧址写生,画笔旁放着平板电脑。他们在电子屏上复原书院残碑的篆额,告诉我这是“实践化的艺术课”。有个男生问我:“您觉得1938年的学长们,会如何看待我们的无人机航拍作业?”这让我怔忡良久——原来教育的真谛,从来都是这样在古今对话中生生不息。

前些日见到穿着蓝裤白T校服的学生在旧址写生,画笔旁放着平板电脑。他们在电子屏上复原书院残碑的篆额,告诉我这是“实践化的艺术课”。有个男生问我:“您觉得1938年的学长们,会如何看待我们的无人机航拍作业?”这让我怔忡良久——原来教育的真谛,从来都是这样在古今对话中生生不息。

听说你们宥于县域中学的困境。可知道我们当年在战火中迁校三次,把物理课搬到打谷场,生物课就在逃难路上辨认药材?教育的突围从来不靠硬件比拼。上个月看见你们在初中部展讲大厅进行的班级轮流“学科辩论赛”,孩子们自信的在黑板前演示光伏发电,这让我想起书院讲堂悬挂的“返本开新”匾额。百年来,真正的好教育都是这样,既懂得向历史深处扎根,又敢于向未来天空伸展。

听说你们宥于县域中学的困境。可知道我们当年在战火中迁校三次,把物理课搬到打谷场,生物课就在逃难路上辨认药材?教育的突围从来不靠硬件比拼。上个月看见你们在初中部展讲大厅进行的班级轮流“学科辩论赛”,孩子们自信的在黑板前演示光伏发电,这让我想起书院讲堂悬挂的“返本开新”匾额。百年来,真正的好教育都是这样,既懂得向历史深处扎根,又敢于向未来天空伸展。

夜幕降临,校史馆的灯光将“正气正行合法度,仁厚担当惠世人”的诗句映在石板路上。1929年的建校钟声与2025年的上课铃声在此刻重叠,这所百年学府正在完成一场跨越时空的教育对话——不是简单的古今对照,而是一场关乎县域教育出路的深度思考。这所学校的突围之道,或许正藏在这十四个字里——用创新的勇气守护传统的根脉。以民办的活力激活公办的底蕴,就像校园里那株三百年的古柏,新芽总从老枝上萌发,而根系永远深植红土。

夜幕降临,校史馆的灯光将“正气正行合法度,仁厚担当惠世人”的诗句映在石板路上。1929年的建校钟声与2025年的上课铃声在此刻重叠,这所百年学府正在完成一场跨越时空的教育对话——不是简单的古今对照,而是一场关乎县域教育出路的深度思考。这所学校的突围之道,或许正藏在这十四个字里——用创新的勇气守护传统的根脉。以民办的活力激活公办的底蕴,就像校园里那株三百年的古柏,新芽总从老枝上萌发,而根系永远深植红土。

但突围从来不是浪漫的事。2017年搬迁至县城时,这所老校面临的是县域中学的普遍困境:大量生源流失、教师队伍老化、教学模式僵化。很多老教师清楚记得那个转折点:“我们像站在笔山顶上,往前是悬崖,回头是绝路。”高平教育集团的托管带来民办机制的鲶鱼效应,但真正的变革始于对书院文脉的重新发现。校史馆里,泛黄的《笔山书院学规》与现代“准军事化管理手册”并置,先贤“慎独修身”的训诫与今日“钢铁意志”的培养形成奇妙对话。

但突围从来不是浪漫的事。2017年搬迁至县城时,这所老校面临的是县域中学的普遍困境:大量生源流失、教师队伍老化、教学模式僵化。很多老教师清楚记得那个转折点:“我们像站在笔山顶上,往前是悬崖,回头是绝路。”高平教育集团的托管带来民办机制的鲶鱼效应,但真正的变革始于对书院文脉的重新发现。校史馆里,泛黄的《笔山书院学规》与现代“准军事化管理手册”并置,先贤“慎独修身”的训诫与今日“钢铁意志”的培养形成奇妙对话。

百年学府的新生,从来不是简单的复活,而是一场跨越时空的创造性对话。当笔山书院的晨读声与擎笔山上的上课铃在时空里交响,我们看到的不仅是一所县域中学的突围,更是中国基础教育在传统与现代之间的破茧之路。

突围之道,首在重拾“正惠”风骨。“正惠”班级的命名取自“正其义不谋其利,惠其民不图其名”的古训,这种士人精神恰是破解县域教育困境的密钥。当众多县城中学沉迷于“清北率”的数字竞赛时,我们不妨在笔山书院旧址开设“书院课程”,让学子临摹先贤手泽,研读《滇系》典籍,在鸡足山下重走徐霞客科考路线。某年校庆,校友捐赠的明代学田契约被发现,历史组即可组织“从契约文书看儒家伦理”项目式学习,这种文化觉醒比任何招生广告都更具穿透力。

突围之道,首在重拾“正惠”风骨。“正惠”班级的命名取自“正其义不谋其利,惠其民不图其名”的古训,这种士人精神恰是破解县域教育困境的密钥。当众多县城中学沉迷于“清北率”的数字竞赛时,我们不妨在笔山书院旧址开设“书院课程”,让学子临摹先贤手泽,研读《滇系》典籍,在鸡足山下重走徐霞客科考路线。某年校庆,校友捐赠的明代学田契约被发现,历史组即可组织“从契约文书看儒家伦理”项目式学习,这种文化觉醒比任何招生广告都更具穿透力。

创新之要,在于构建“二一”生态。所谓“二一”,既是初高中贯通的时间维度,更是“两翼一体”的育人哲学。我们可以创设“笔山实验室”,文科生研究白族甲马纸非遗传承,理科生攻关高原特色农业课题。也可以代领学生团队用微生物技术改良宾川柑橘品种获国家专利,这种“脚踩红土地,眼望星辰海”的培养模式,使县域学子既扎根乡梓又胸怀天下。正如校史馆里陈列的1958年师生自制天文望远镜,教育的真谛永远在书本之外。

当“高平教育集团托管宾川一中”的招牌在晨光中闪烁时,这所县域中学正站在历史的十字路口——是沦为应试工厂流水线,还是成为赓续文脉的精神灯塔?实践证明,当一所学校能同时回答“钱学森之问”和“黄炎培之问”,既能培养顶尖创新人才,又能服务地方发展时,县域教育就能走出一条守正创新的康庄大道。这或许正是中国基础教育优质均衡发展的密码所在。

当“高平教育集团托管宾川一中”的招牌在晨光中闪烁时,这所县域中学正站在历史的十字路口——是沦为应试工厂流水线,还是成为赓续文脉的精神灯塔?实践证明,当一所学校能同时回答“钱学森之问”和“黄炎培之问”,既能培养顶尖创新人才,又能服务地方发展时,县域教育就能走出一条守正创新的康庄大道。这或许正是中国基础教育优质均衡发展的密码所在。

在古银杏的年轮里,藏着所有教育问题的答案。当某天黄昏,看见正惠班学生在书院残碑前讨论量子物理,在军事化管理间隙创作白族调长诗,在实验室用AI复原南诏建筑三维模型时,在运动场上驰骋拼搏,在花果田园挥毫泼墨时,我们终能明白:县域教育的突围不在硬件比拼,而在唤醒沉睡的文化基因。就像校歌所唱“钟英山下,白霞城里,古老而又年轻的宾川一中,培育着满园的桃李”,真正的教育,永远在追寻那抹白霞光魂。

在古银杏的年轮里,藏着所有教育问题的答案。当某天黄昏,看见正惠班学生在书院残碑前讨论量子物理,在军事化管理间隙创作白族调长诗,在实验室用AI复原南诏建筑三维模型时,在运动场上驰骋拼搏,在花果田园挥毫泼墨时,我们终能明白:县域教育的突围不在硬件比拼,而在唤醒沉睡的文化基因。就像校歌所唱“钟英山下,白霞城里,古老而又年轻的宾川一中,培育着满园的桃李”,真正的教育,永远在追寻那抹白霞光魂。

百年学府的新生,终究要靠书写自己的《笔山新诰》。当一沓沓的竞赛奖状与非遗传承人的聘书并列在校史馆,当军事化管理的钢铁纪律遇上书院教育的春风化雨,宾川一中终将会证明:在教育的星图上,县城也可以是璀璨的北极星;个性化成长,所有学子都可以优势成才。

百年学府的新生,终究要靠书写自己的《笔山新诰》。当一沓沓的竞赛奖状与非遗传承人的聘书并列在校史馆,当军事化管理的钢铁纪律遇上书院教育的春风化雨,宾川一中终将会证明:在教育的星图上,县城也可以是璀璨的北极星;个性化成长,所有学子都可以优势成才。

随信附上一片银杏叶标本,叶脉里藏着我们当年刻下的誓词。愿你在鸡足灵山下,既能听见历史的回声,又能奏响未来的强音。

随信附上一片银杏叶标本,叶脉里藏着我们当年刻下的誓词。愿你在鸡足灵山下,既能听见历史的回声,又能奏响未来的强音。

此致

敬礼

1929年冬于笔山书院旧址

一位永远的同学

(后记:某日整理校史档案时,发现泛黄信笺上浮现出荧光字迹,扫描后竟出现全息投影。如今这封信被镌刻在正惠班教室的智能玻璃墙上,每当朝阳升起,百年字迹便会与今日的课程表光影交融。)

投稿人:时清

作者/时 清

编辑/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/张进

终审/杨凤云

投稿/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言