【宾川时讯·文化周刊】阿勒泰 向日葵地里的 李娟

阿勒泰、向日葵地里的、李娟

◎/蛮 子

有时我们认识一个投缘有趣并让以后的生活生出更多情趣的朋友或事物,往往是通过一些个偶然的、甚至并不令人开心的人或事去认识的。西谚云“上帝在此为你关上一道门,必在另一处为你打开一扇窗”。中国人相信“失之东隅,收之桑榆”。丰子恺说“愿所有的遗憾都是成全”。中西方对事物的认识许多时候是如此的殊途同归,令人叹服。我不知道要怎样来介绍“李娟”。不是我们单位的李娟,也不是我们村的李娟,是新疆阿勒泰的汉族作家李娟。

2017年度中国好书我有留意,但对上榜的《遥远的向日葵地》只是知晓,并未在心在意,因此再次推延了我阅读美好文字的时机。

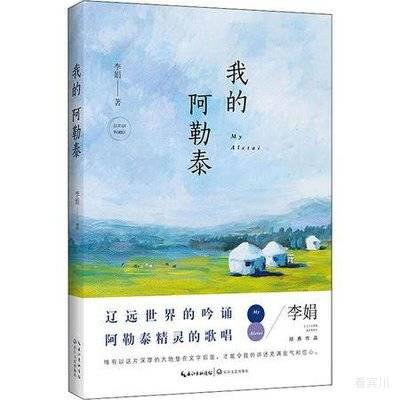

二十多天前因为家事请了十来天公休,便有时间伏在家中。彼时刚看完魏小河的《独立日》,魏小河评李娟的《遥远的向日葵地》和《冬牧场》,两本书,两篇书评。于是决定看看这个李娟的《我的阿勒泰》。李娟文字的阅读便这样开始。

先是《我的阿勒泰》,一气而下,又是一次酣畅的阅读享受,欲罢不能。那好吧,《冬牧场》《遥远的向日葵地》,三本不薄的非虚构写实散文不到半个月一气呵成,意犹未尽。真是美好的时光,怡人的邂逅。

真是“果然名不虚传”。李娟用她独特的表述方式把她,一个汉族姑娘和家人在新疆哈萨克族区艰难又坚韧的、平凡又不凡的生活,用一种克制的文字表述形式和克制的情感表达呈现给了浑浑噩噩的人们,呈现给了肤浅做作自命不凡的各种“大咖”们。

哈萨克人艰辛的牧场生活,李娟和家人,那些令人落泪的人生艰危。奶奶、母亲、叔叔、哈萨克邻居们、赛虎和丑丑、跟屁猫、鸡们、兔们、鸭们、小卖铺、裁缝、散步、无边无际的天地和严丝合缝的寂寞与孤独。生活的期望,爱情的憧憬,广阔无边荒凉里小小期望的生活。那是生命苦痛的生存与挣扎,是希望和坚韧的倔强生长。令人心痛压抑却又不失希望——即使是渺茫的希望,那也是让人生因而得以继续的希望。正是在如此艰危困苦无望生活中那渺茫的希望让一切得以度过和延续。这正是李娟的不易与锤炼,是她文字因而独特并生长花开的贫瘠土壤。

刘亮程、柴静、王安忆、梁文道、朱天文等等一众用各自理解的文化和触动深深致意。极具代表性的有这么两家:

刘亮程:我为读到这样的散文感到幸福,因为我们这个时代的作家已经很难写出这种东西了。那些会文章的人,几乎用全部的人生去学做文章了,不大知道生活是怎么回事。而潜心生活,深有感悟的人们又不会或不屑于文字。文学就这样一百年一百年地与真实背道而驰。只有像李娟这样不是作家的山野女孩,做着裁缝、卖着小百货,怀着对生存本能的感激与新奇,一个人面对整个的山野草原,写出不一样的天才般的鲜活文字。

而《人民文学》主编李敬泽评价:李娟重新界定了写作者的身份,那是一个在大地上和风雨中跋涉的人。

刘亮程对李娟文字的感受是敏锐和有识见的,遗憾的是对“作家”功用和界定却浅薄得多。对文学和文章的理解也因而生出偏狭。所幸这种失重被李敬泽先生准确地找了回来:“李娟重新界定了写作者的身份,那是一个在大地上和风雨中跋涉的人。”

说了这么多,我的结论是:李娟,是真正意义上的作家。

不知道什么时候起,车尔尼雪夫斯基的这个观念占据着我,那就是:艺术来源于生活又高于生活。

又不记得从什么时候起我开始对这个观念反复咀嚼,似乎想要消化或是证明或是想要有所启示,总之我从“知道”开始思想。

当我一气呵成地读完三本李娟的书后,仿佛有种雪后艳阳的愉悦。我明白了,文学艺术来源于生活,生活的本身同时就是文学艺术。没有谁高谁低。人区别于动物在于文明文化。而人的重要特质之一正是文明文化和生活一体两面的特别属性。如此,则人的生活中文学艺术特质和在任何环境中坚韧向好地顽强延续和生生不息,才是完整人类始终的抚慰和永恒的希望。和生、和死、和爱恨一样是永远伴随生命而不可剥离的基因之一。

“差不多每年的十二月下旬到一月中旬总会是冬天里最难熬的日子,不可躲避。再往后,随着白昼的变长,气温总会渐渐缓过来,一切总会过去。是的,一切总会过去。人之所以能够感到‘幸福’,不是因为生活得舒适,而是因为生活得有希望”(《冷》)是的,希望,生活中的希望,正是作者文字中坚韧的生命力所依存的人生信仰。那是生命自带的温暖,是作者不渝的执着和探索。也是李娟的严肃和理想。

虽然似乎说得远了,可这正是李娟的文字和生活给予我们的最重要启示之一。

无疑,李娟是真正的作家。是严肃认真的作家。

李娟的文字和她的情感一样是丰沛的,又是克制的。“我从不掩饰自己对《冬牧场》的偏爱。它应该是目前为止自己最重要的一本书吧。在《冬牧场》之前,似乎我的所有写作都在寻求出口,到了《冬牧场》才顺利走出,趋于从容。至今它仍是我写作上的最大自信。非要选一本书做为“代表作”的话,目前我觉得非它莫属。”这是作者说的。那么作为读者的我,其实我同样更偏爱《冬牧场》,尽管我热切地想要知道李娟更多,出于好奇,出于敬重。我敬重每个严肃的作家,敬重每一个认真生活的生命。

从《九篇雪》到《走夜路请放声歌唱》到《遥远的向日葵地》到《羊道》,作者在其中且行且吟,且劳且思,且痛且爱,从不言弃。一句“我的阿勒泰”让所有的人生体验回归价值。李娟,正是那片漫天风雪大地上舞动的“精灵”。从她彼时生活的贫穷到对柴静专访的婉拒,她是那么地冰雪聪明的人。由此不难揣出作者那坚韧的对善良坚守和对生命深邃的思量。

在《冬牧场》里,作者把自己放得很小,把天地和万物放得很大,如天地万物本来的样子。作者写居麻一家,女主人、加玛、扎达、梅花猫、熊猫狗、骆驼、牛、羊、马、食物、客人、冬窝子、劳动等等,写那些寒冷中的生活气息,那些艰危中的生命坚韧。在天地的安静与严寒中的孤独、思考和不言的希望。让天地和那儿的一切成为主人,让自己若隐若现地旁观,若有若无地参与。这是作者故意的安排,是作者刻意的克制。这使《冬牧场》的整个阅读感受和她别的文字相比产生了不同的阅读体验与领悟。

“每到心浮气躁的时候,总算还有磐石镇放胸间,总算不至迷惘。为此我深深地感激,不只是对这场写作和这段经历本身”。“总之我小心翼翼地观察着眼下的生活,谦虚谨慎,尽量闭嘴”。(《冬牧场》)这些文字透露的另一个玄机是,让我们从另一个角度看见了李娟作为一名作家的认真严肃的态度。

“巨大的孤独从我们脸庞抚摸到心灵——我看着这森林,惧骇深处全是忧伤。我想到了故乡。又想起了其实我没有故乡……我们这是闯入了谁的命运?陷入了谁的痛苦……环顾四周,发现这四下里居然只剩我一人,不知道什么时候走散了”《我的阿勒泰·森林》。作者那无尽的忧伤和思绪如阿勒泰无际无尽的风雪,也正是作者无可选择的生活哪!

“海洋的广阔不是让人去畅游的,而是让人去挣扎的啊……”李娟是在说生活吧?

“这时一只白色的蝴蝶从什么的深处,翩跹而来……”谁是一只白色的蝴蝶?!

“这蝴蝶的道路,铺在这山野秘密之处的边缘。虽然是路,却是阻止我们前来的路,一只又一只,用沉默,用死亡之前的暂生,用翅子的颤抖,用我们这样的生命永不理解的象征。我们的汽车碾了过去。同时,我们的汽车还把什么也一并碾了过去?”《我的阿勒泰·蝴蝶路》无疑文字和技巧手法正是为思想表达服务的。作者那深深塞满心胸的思考分明却又难以定见,这正是成长和思想的徘徨。

“我在山顶上慢慢地走,高处总是风很大,吹得浑身空空荡荡。世界这么大……但有时又会想到一些大于世界的事情,便忍不住落泪。”(《我的阿勒泰·通往一家人去的路》)。还有什么大于这个世界呢?生活?生命?还是情感?还是那些满世界喧嚣的资本?李娟是年轻的,但无疑是智慧和认真的思想者,她用那风雪漫漫的阿勒泰提问了人生的思考。阅读,要在细微处洞见,要在作者的文字间重新获得。李娟和她的文字带给我们的远不止阿勒泰生活的艰难体验。还要多得多。

这些不同于文字中那些对天地万物和生命的思考,那些写作手法上意识流、魔幻现实主义、超现实主义和现代写作手法的交替运用,让我们徒然地认真起来。认真地面对一个严肃的作家,一个认真的思想者。一个窘迫无从选择,却依然认真生活的人。这是阅读李娟和她的文字需要懂得的。这样才能从作者笔下那无边无际的寒冷和艰难中体悟生命的热忱和对生活的热爱。也体悟人类生命那底层的本色坚韧和执着的希望。这正是生命的伟大。不是吗?

这,或许才是作者与读者内心深处对生命的热爱共永。

作者/蛮 子

编辑/杨宏毅

图片来自网络

责编/杨宏毅

审稿/张进

终审/杨凤云

投稿/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言