寻访滇红历史:从“抗战茶”到“振兴茶”的家国情怀(二)

从抗战烽火中走出的滇红茶,在社会主义革命与建设时期继续为国家发展倾注力量,与新中国在时代浪潮的起伏中一道前行,因此又被称为“爱国茶”、“建设茶”。

红茶推广如火如荼,1952年设立推广大队

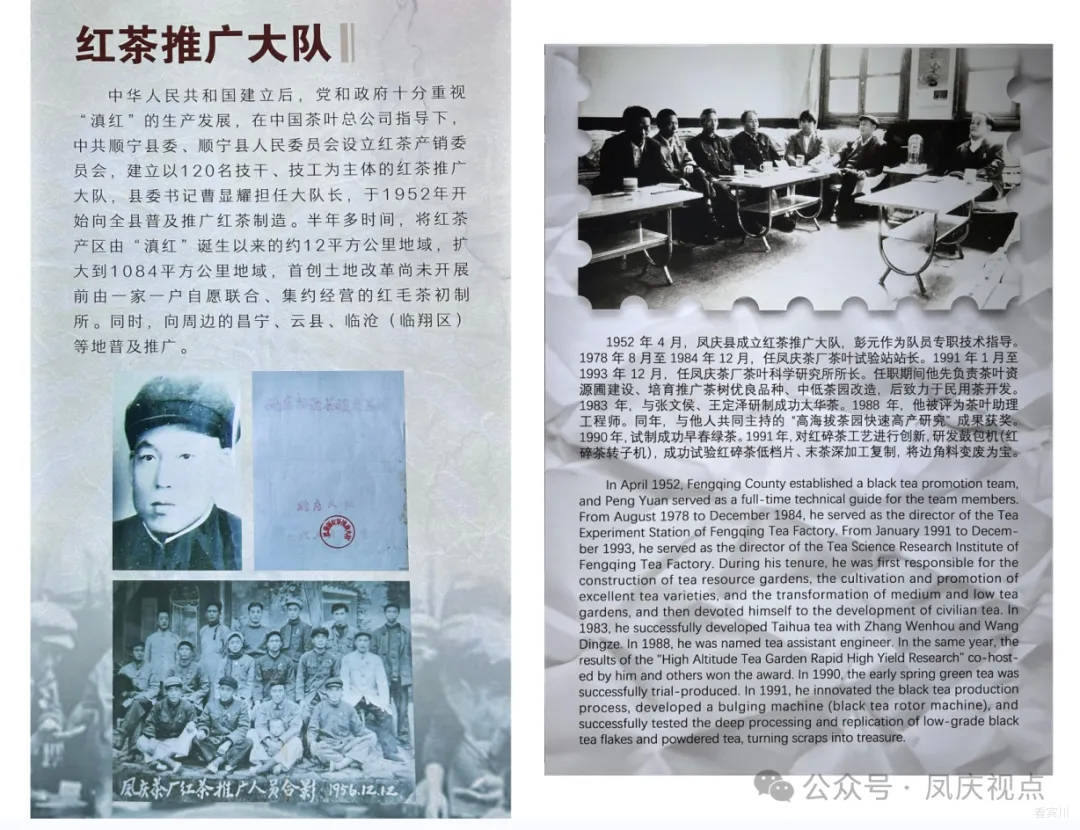

新中国成立初期,由于意识形态的对立,不少国家对我国实施封锁禁运政策,恢复对外贸易和进口战略物资成为当时亟待解决的问题;正是在这样的背景下,滇红茶为国家突破贸易封锁、换取外汇打开了一条通路。1952年,为了更好地适应国家出口需要,中国茶叶总公司派祁增培技师到顺宁实验茶厂指导红茶改制工作。顺宁县成立了红茶产销委员会,下设由120名技干、技工组成的“红茶技术推广大队”,在半年时间内就将红茶产区由12平方公里扩大到1084平方公里,土地改革尚未开展前即首创由一家一户自愿联合、集约经营的红毛茶初制所38间,生产红毛茶20吨。

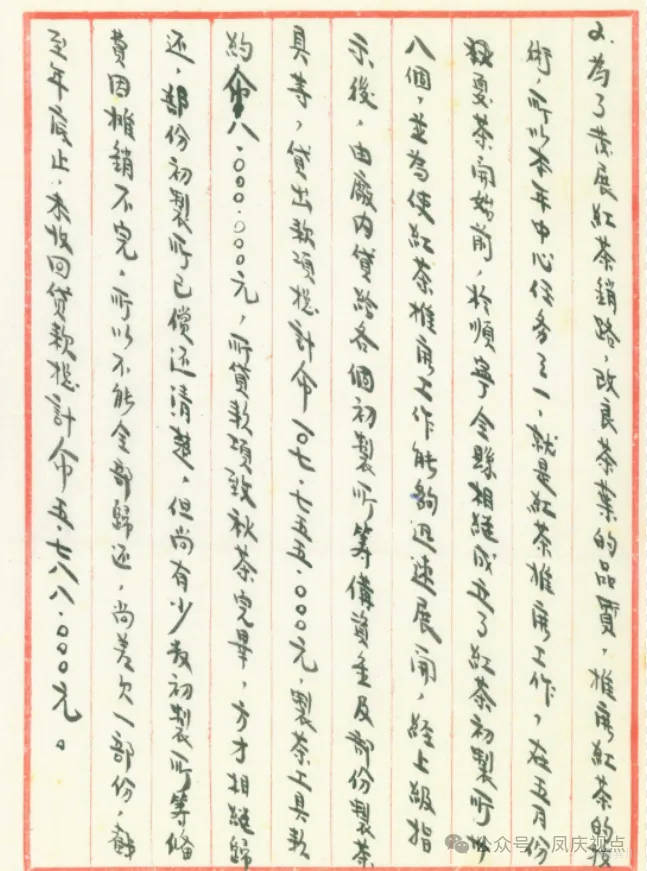

“......所以本年中心任务之一,就是红茶推广工作,在五月份夏茶开始前,于顺宁全县相继成立了红茶初制所卅八个,并为使红茶推广工作能够迅速展开....” | 资料来源:凤庆档案馆所存《顺宁茶厂财务会计股一九五二年度全年工作总结》

至1953年前后,县域内适宜种植茶的村寨先后建起了红毛茶初制所,红茶生产技术与设备在大队的推动下不断向昌宁、云县、临沧等地普及推广。直至1956年,大队撤销并改为茶叶办公室,留30位原红茶技术推广大队队员继续深入茶区,帮助指导群众制茶、种茶,使滇红稳步成为云南省出口创汇的重要物资。

红茶推广大队相关资料| 资料来源:左图摄于滇红活态博物馆,右图摄于大摆田茶厂厂史馆

1956年12月12日凤庆茶厂红茶推广人员合影 | 资料来源:顺宁实验茶厂老展区

顺宁茶厂扩建,1954年改名为凤庆茶厂

在全面改红的同时,顺宁茶厂扩建为年产15000担的红茶精制厂,并确定为生产优质出口红茶的专业厂。据统计,1951年至1965年,凤庆茶厂(1954年,顺宁实验茶厂随县名改为“云南省凤庆茶厂”)共生产红茶20373.546吨,大部分出口至原苏联等国赚取外汇,少量内销。

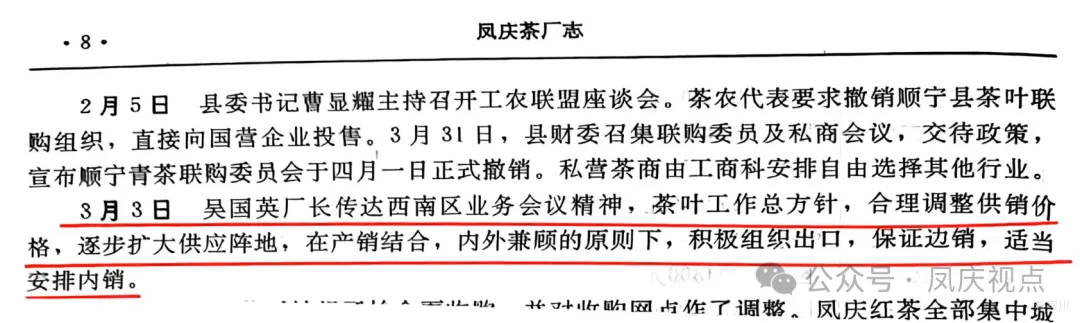

据《凤庆茶厂志》大事记部分1954年3月3日的记载,吴国英厂长在讲话时有提到“保证边销,适当安排内销”,与下图年报资料可相互印证 | 资料来源:《凤庆茶厂志》

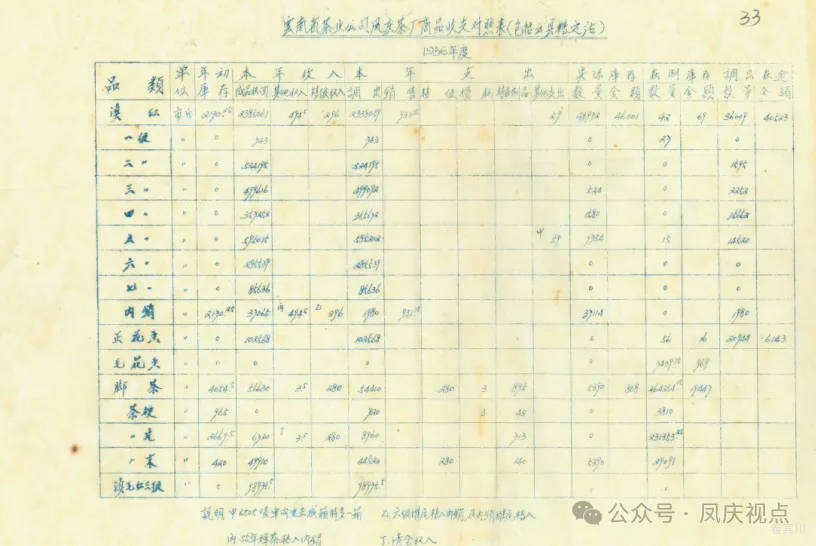

云南省茶业公司凤庆茶厂商品收支对照表中内销情况| 资料来源:凤庆档案馆所存《云南省茶叶公司凤庆茶厂一九五六年年报资料》

“一吨滇红换十吨钢”,有力支持国家工业化建设

整个50年代期间,“滇红”主销苏联,彼时,“一吨滇红换十吨钢”的美谈广为流传,而这一说法最早来源于1954年3月3日吴国英厂长传达西南区业务会议精神时的讲话:“我们五三年销到苏联9000担红茶,换回厚钢板4500吨,比例是一斤茶换十斤厚钢板,即一吨茶换十吨钢,180担红茶可换回一部新式拖拉机或一部收割机。”

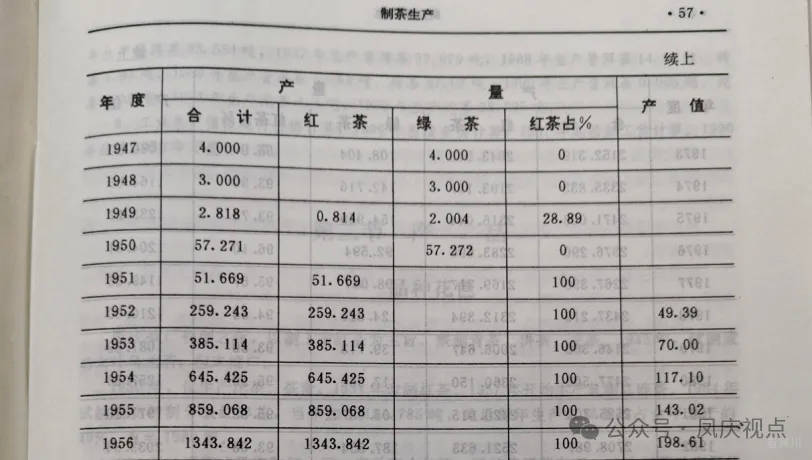

《凤庆茶厂志》制茶生产部分记载的茶厂历年产量,其中1953年的红茶产量为385.114吨即7702.28担,与9000担存在一定距离,不过也存在52年的茶有部分在53年卖出的可能

时至今日,尽管对它的解释众说纷纭,但滇红茶出口创汇、有力支持国家工业化建设的事实毋庸置疑。

苏向宇,男,生于1964年7月,云南滇红集团党委书记、副总裁、总工程师、茶叶科学研究院院长。2025年7月10日,于云南滇红集团。

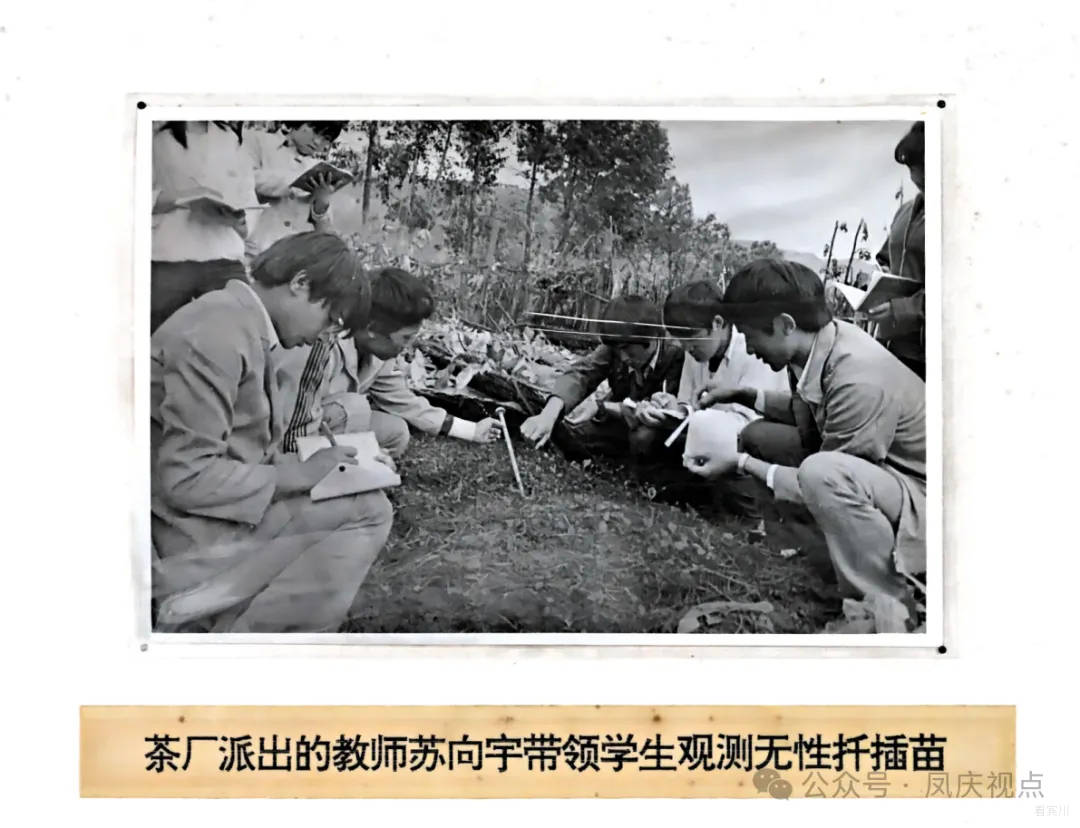

顺宁实验茶厂派出教师苏向宇带领学生观测无性扦插苗| 资料来源:顺宁实验茶厂老展区

“那么这个时候,更多的是跟前苏联做易货贸易,把苏联的先进的设备和技术引进来,那么中国用农产品、用茶叶等等这些去赔给他换啊。”

张成仁,男,1967年生,云南省凤庆县人。云南凤庆小罐茶公司总经理。2025年7月14日,于云南凤庆小罐茶公司,何嘉怡摄。

“听我们的前辈讲,一吨茶换十吨钢是价格比,不是真正的拿一吨茶去换十吨钢,是我们先把茶叶出口给苏联,然后才进口钢材。”

凭借出色的品质和在国家建设中发挥的重要作用,滇红也收获了诸多赞誉与荣光。1956年,苏联茶叶专家德日卫尼什和布洛尼科夫来访后评价凤庆茶厂生产的滇红是中国最好的红茶;1958年,凤庆茶厂敬献给党中央、毛泽东主席的“滇红”特级工夫茶更是收到中共中央的复电鼓励,这也成为后续滇红集团“经典58”产品命名的由来。

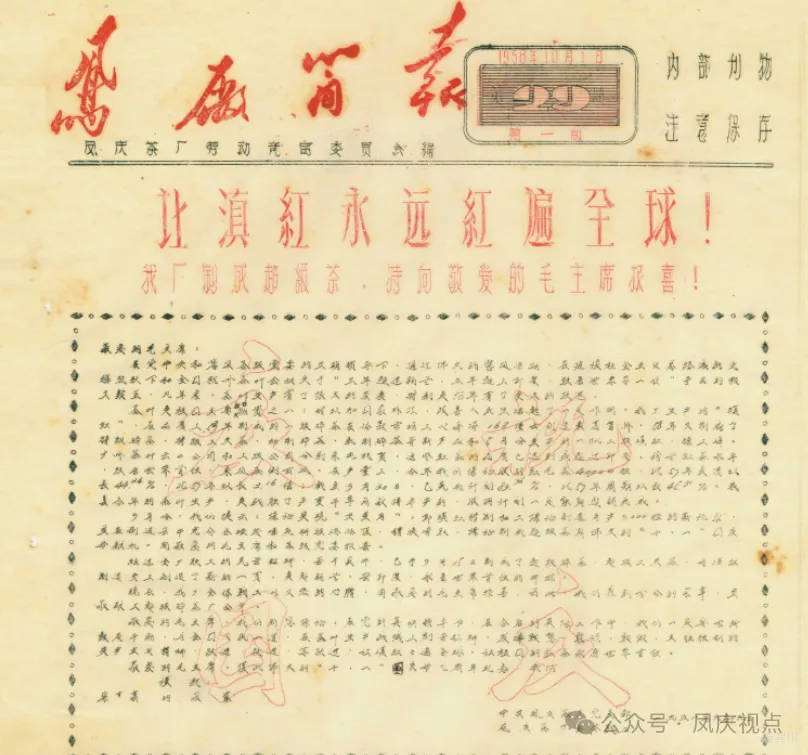

1958年10月1日的《凤厂简报》刊登了1958年9月19日凤庆茶厂全体职工写给毛主席的报喜信,该信件随“滇红”特级工夫茶一同敬献给党中央。

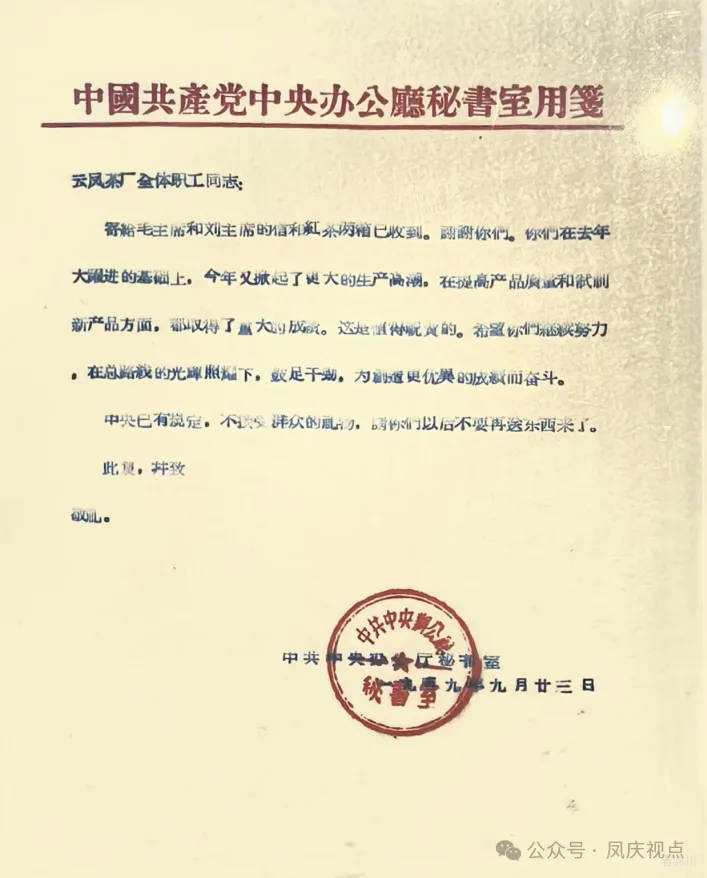

“寄给毛主席和刘主席的信和红茶两箱已收到。谢谢你们……希望你们继续努力,在总路线的光辉照耀下,鼓足干劲,为创造更优异的成绩而奋斗……” | 资料来源:滇红博物馆所展《中共中央秘书室给凤庆茶厂全体职工的复电》

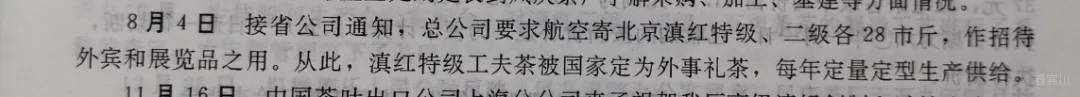

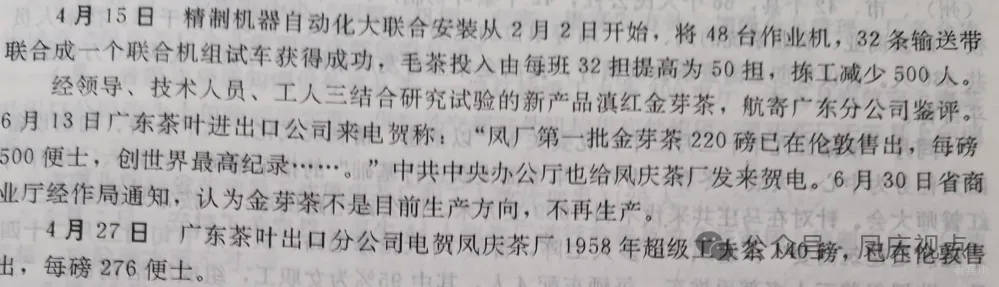

据《凤庆茶厂厂志》大事记,1959 年8月4日,中茶总公司要求空运“滇红”特级、二级各14公斤至北京,作招待外宾和展览品之用。从此,“滇红”特级工夫茶荣升为外事礼茶,每年定量定型生产供给;同年,外形金毫闪烁、内质香馨味醇的“金芽茶”以每磅500便士在伦敦市场创下当时世界茶叶的最高价,进一步提升了滇红在国际市场上的知名度。

1959年,滇红特级工夫茶被指定为国家外事礼茶|资料来源:《凤庆茶厂志》

1959年,滇红金芽茶以500便士每磅的价格在伦敦市场卖出|资料来源:《凤庆茶厂志》

滇红生产受国内外形势变化影响明显

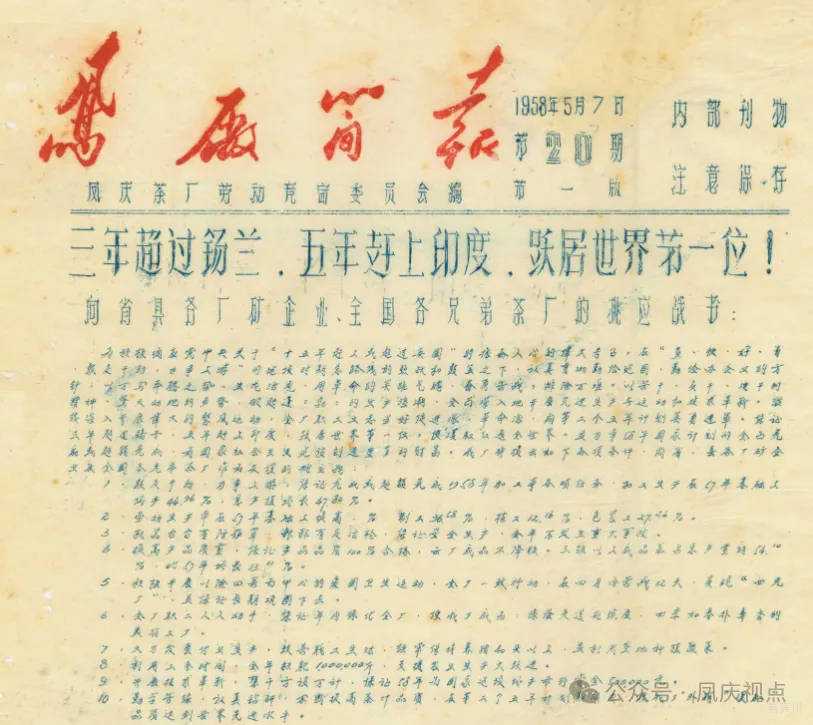

20世纪50年代末,夸张渲染的宣传风大行其道,“赶印超锡”“培养高产发射‘茶叶卫星’” 等标语随处可见。

1958年5月7日《凤厂日报》的头版标题为“三年超过锡兰,五年赶上印度,跃居世界第一位!” | 资料来源:凤庆档案馆所存《凤厂日报》

此时的滇红生产表现为一味追求数量,在初制环节粗制滥造,精制加工量急升至近3000吨。由于强采、重采鲜叶,滇红初制工艺技术难以实施,精制产品也受到直接影响。据凤庆茶厂官方数据,1961至1963年,茶叶生产总量连年递减,99.9%以上为红茶;但在“调整、巩固、充实、提高”八字方针的推动下,产量逐步回升,1964年恢复到1529.807吨,1966年达1902.934吨。此后十年间,部分茶厂职工和茶农生产的积极性受挫,新茶园部分成了放牧场,老茶园怠耕失管,一些地方出现毁茶种粮的情况,茶叶产量增长缓慢。

同时,滇红茶的出口格局随着国际形势的变化出现调整。中苏交恶后,滇红茶被赋予换汇还债的使命,此时的主要出口对象仍是苏东国家。1969年,中苏关系因珍宝岛事件彻底破裂,苏联彻底停止了对滇红茶的进口。因此,据苏向宇回忆,进入70年代后,“滇红”的外销市场也随之转向以迪拜、科威特为中心的中东地区,用于换取石油等战略物资。

从生产组织模式来看,滇红茶的加工制作始终根植于大集体时代的土壤。在“滇红第一村”凤庆安石,茶农将采摘下来的鲜叶交至生产队,初制所再根据标准逐队收购。为了激励群众的生产干劲,表现突出的生产队还能获得一面流动红旗。

陈维菊,女,1959年生,现任凤山镇安石村党总支部书记、村委会主任。2025年7月8日,于云南凤庆安石村村委会,何嘉怡摄。

“在那个年代,我只有13岁就开始去采茶了。我们采茶的时候要去抬这种大红旗(流动红旗),(村里)一共有23个小组,哪个小组采得多,流动红旗就在哪个小组......(平时)就有生产队长带着去采茶,星期六星期天我们也跟着他去采。”

计划经济体制下,工分制成为计算个体劳动量的标尺,直接与个人收入挂钩。1968年,年仅15岁的安石村村民李义马进入安石茶所当小工。

李义马,男,1953年生人,云南凤庆县凤山镇安石村人。曾任安石茶所副主任并先后受聘于安石茶所、凤山茶厂、凤庆茶厂、龙润茶厂、下关茶厂和思茅茶厂,拥有57年制茶经验。2025年7月12日,于云南凤山镇安石村家中,胡乐摄。

“过去我们外调的时候是每一个小工一克(去)安石茶所,是10至12分分数,然后进入比较得到领导的认可,你有一点适当的技术,就是说听领导的话不要把茶叶搞烂,然后就慢慢慢慢地加12分,加到13,13到14,14到15是最高的分数,从大集体转到生产队的分数是最高是15分。”

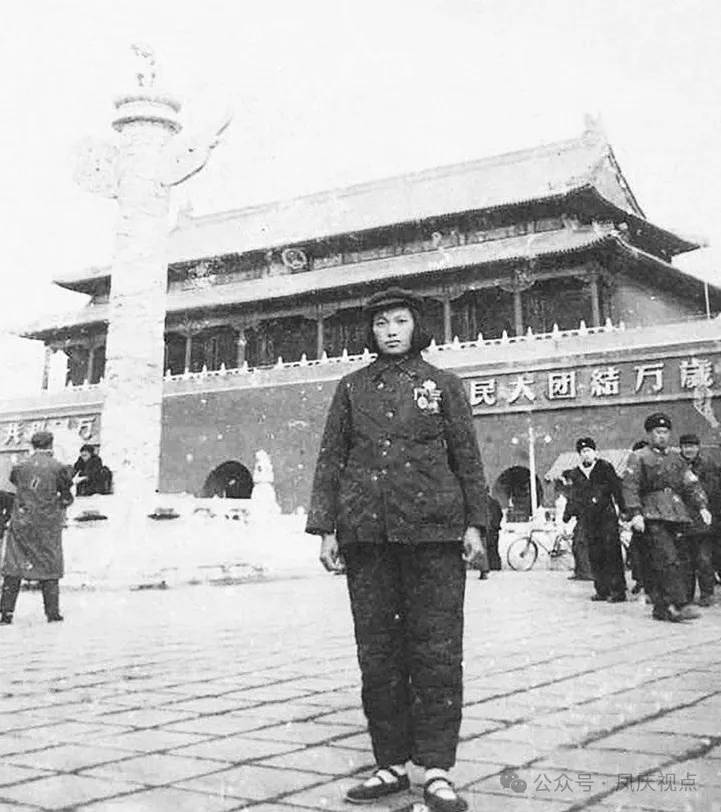

在这般热火朝天的劳动景象中,安石村的采茶能手李翠兰脱颖而出。她因创新双手采摘茶叶技术、最高日采鲜叶超过100千克被评为全国农业“劳动模范”称号,并于1957年在北京受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人的接见。

李翠兰,女,1931年生,创新出双手采摘茶叶技术。1957年,被评为全国农业劳动模范代表,出席在北京召开的首届全国农业劳动模范代表会议,在天安门城楼前拍照留念。(图源:临沧市政协微信公众号)

李翠兰现照,2025年7月8日,于云南凤山镇安石村家中,胡乐摄。

责 编:史丽琼

网友评论文明上网,理性发言