【霞客旅痕】茈碧湖畔访“霞客”:霞客书院里的文化回响

茈碧湖畔访“霞客”:

霞客书院里的文化回响

◎/杨宏毅

九月末的大理洱源,秋阳正好,风里裹着茈碧湖的水汽,还掺着一丝清甜的木瓜香。循着这缕香气,我们来到茈碧湖畔的霞客书院——这里刚添了两件“文化新物”:一组“霞客鸣凤・湖山一契”铜像,还有全国第八座徐霞客出游里程碑。

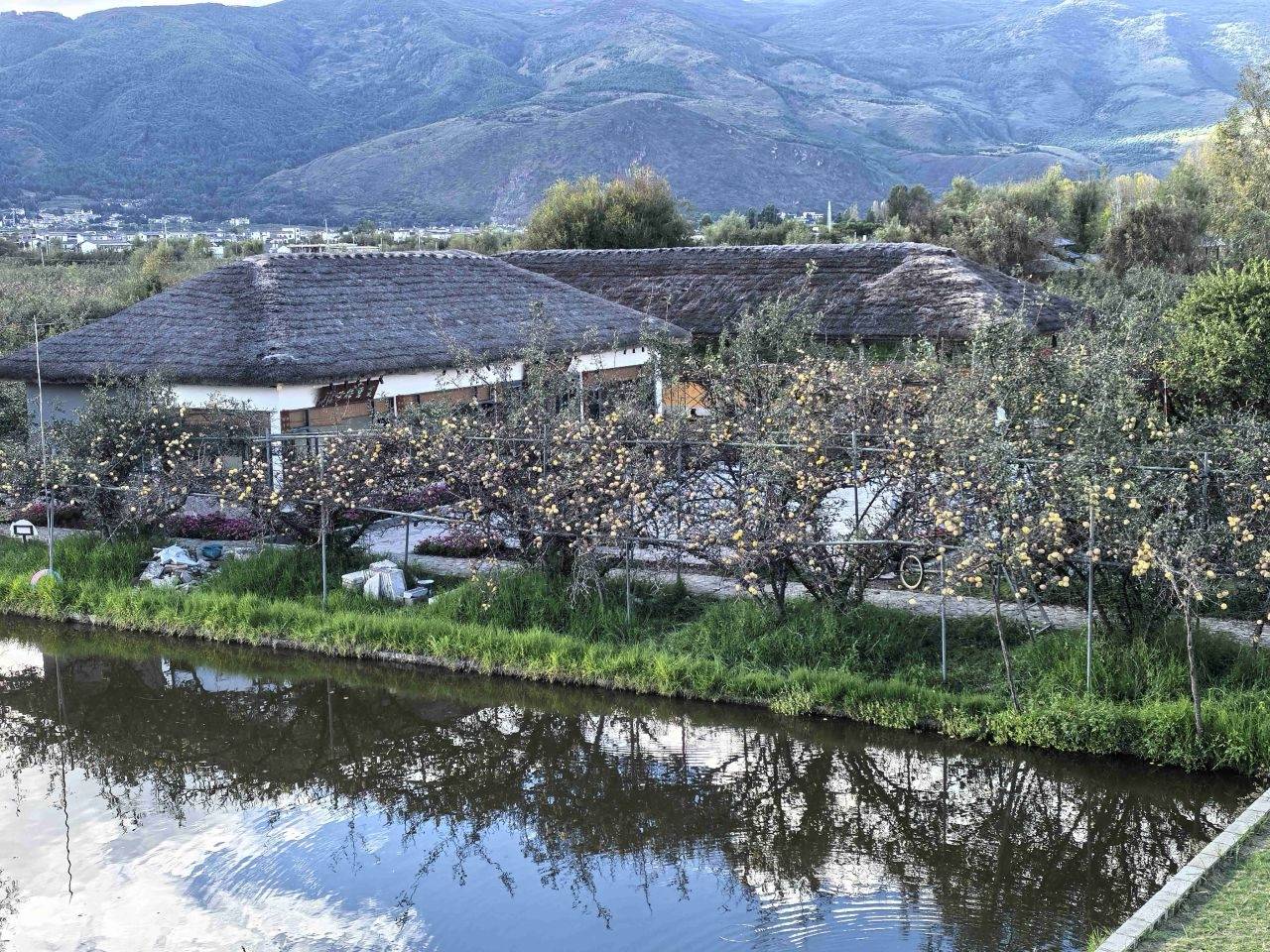

沿着茈碧湖畔的石板道路进入“茈碧湖霞客书院”,木瓜树的枝叶和累累硕果在风中轻晃,果实坠在枝头,像挂满了橙黄的小灯笼,空气里的酸香愈发浓郁,让人未睹胜景,先醉在这秋日的惬意里。

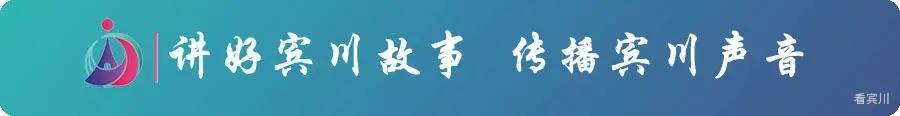

书院不大,却处处透着雅致。刚进院门,目光便被草坪中央徐霞客铜像吸引:徐霞客身着明代布衣,手持书卷,身姿挺拔,仿佛正驻足凝望远方,似在规划下一段旅程。在草坪另一侧巍然屹立着全国第八座“徐霞客出游里程碑”。这座高2.6米、长5米的碑体由中国徐霞客研究会、江阴市人民政府与洱源县人民政府联合共建,于9月10日正式落成。碑身设计简洁庄重,背面镌刻着《徐霞客游记》中有关洱源的记载,将历史与现实巧妙连接。

环顾四周,景观层次分明。碑的后方,酸木瓜林果实累累,阳光穿过枝叶,在碑身上洒下斑驳的光影;不远处,几方池塘泛着涟漪,塘边的芦苇随风摇曳;再往远,便是茈碧湖——湖水波光潋滟,与蓝天相映,偶尔有飞鸟掠过湖面,留下一道浅浅的水痕。人文碑刻与自然山水就这样融在一起,没有丝毫违和,倒像是这片土地本就该有这样一座碑,等着与游人诉说霞客往事。这种人文与自然的和谐交融,正是徐霞客一生追求的境界。

书院院长、60多岁的李孝泽热情接待我们,他介绍,徐霞客出游里程碑公益项目自2016年从江阴胜水桥畔的“0公里”起点起步,已在广西、浙江、湖南、云南等省区设立八座。滇西北作为徐霞客晚年游历的核心区域,《徐霞客游记》近三分之一篇幅记述云南,因此成为立碑重点区域。随着洱源里程碑的落成,该区域已累计建成四座,覆盖云县、大理崇圣寺三塔、丽江及洱源,初步形成“徐霞客文化旅游带”的基本框架。

穿过金黄木瓜和曲虬交错的小道,眼前出现了刚刚落成的一组名为“霞客鸣凤・湖山一契”的铜像雕塑。小池塘边,徐霞与洱源名士何鸣凤举杯对饮,相谈甚欢。既有“凤栖湖山”的诗意,又暗合“霞客精神如凤声远扬”的深意。铜像底座刻着“霞客鸣凤・湖山一契”,寥寥数字,便将徐霞客与洱源的山水缘分,与何鸣凤的深情,凝在了这青铜之上。当年徐霞客“万里遐征”来到洱源,与何鸣凤结下了深厚情谊。据介绍,这是大理白族自治州境内的第二十三尊徐霞客塑像,大理州内的徐霞客雕像数量已占全国总数的约百分之十五,能拥有如此多的徐霞客纪念雕塑,足以证明这位“中国游圣”在大理人民心中的份量。

蓝天白云下,“霞客鸣凤・湖山一契”的铜像雕塑与初见成效的“洱源徐霞客何鸣凤纪念厅”静卧在飘香的木瓜园中,清新淡雅,情韵独到。

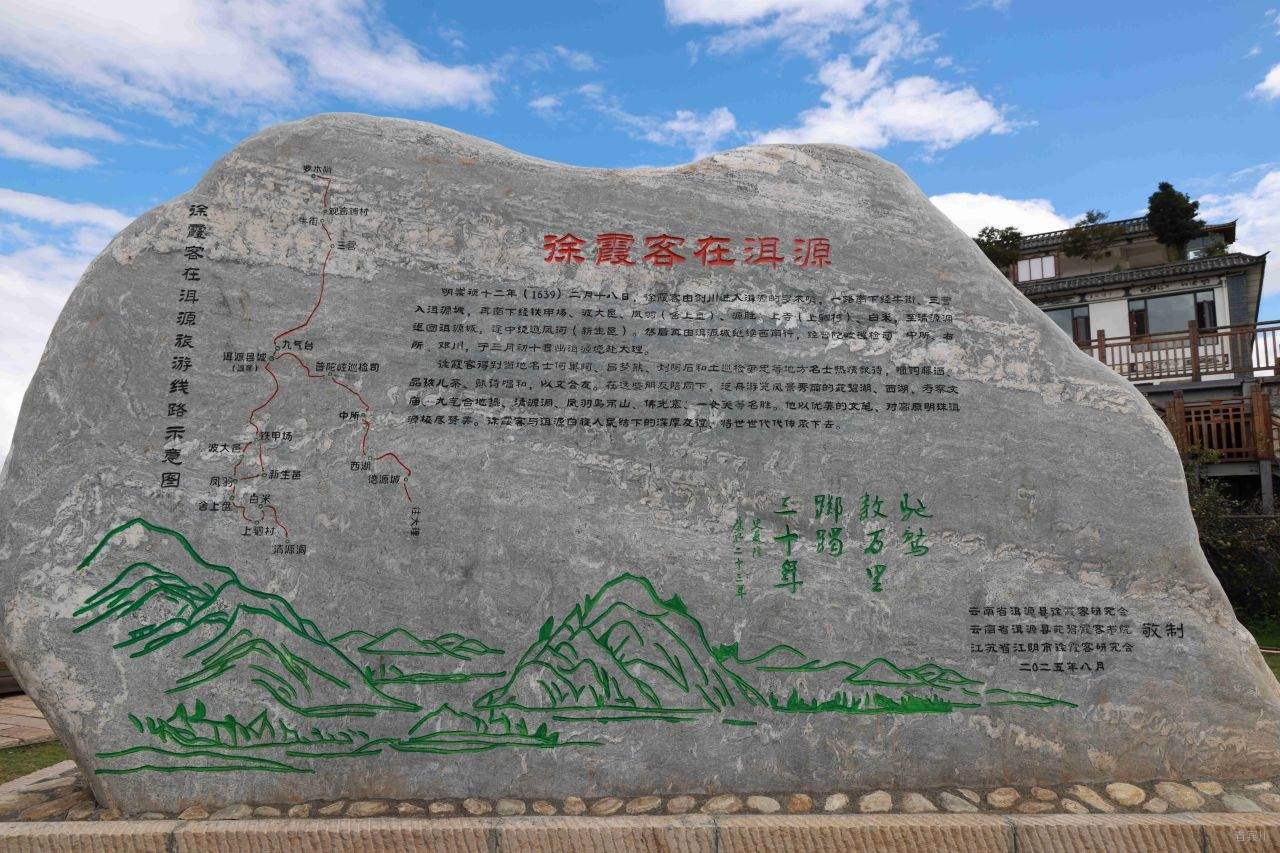

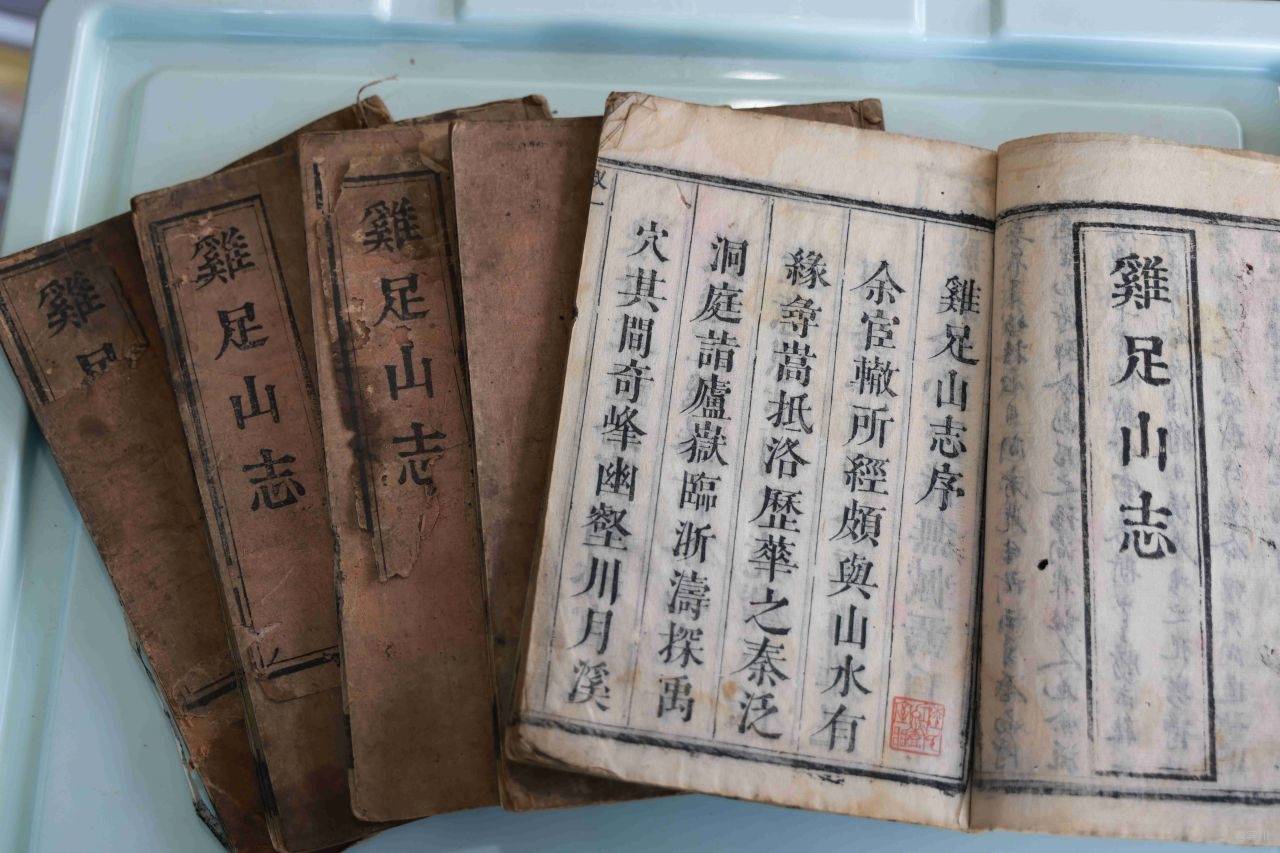

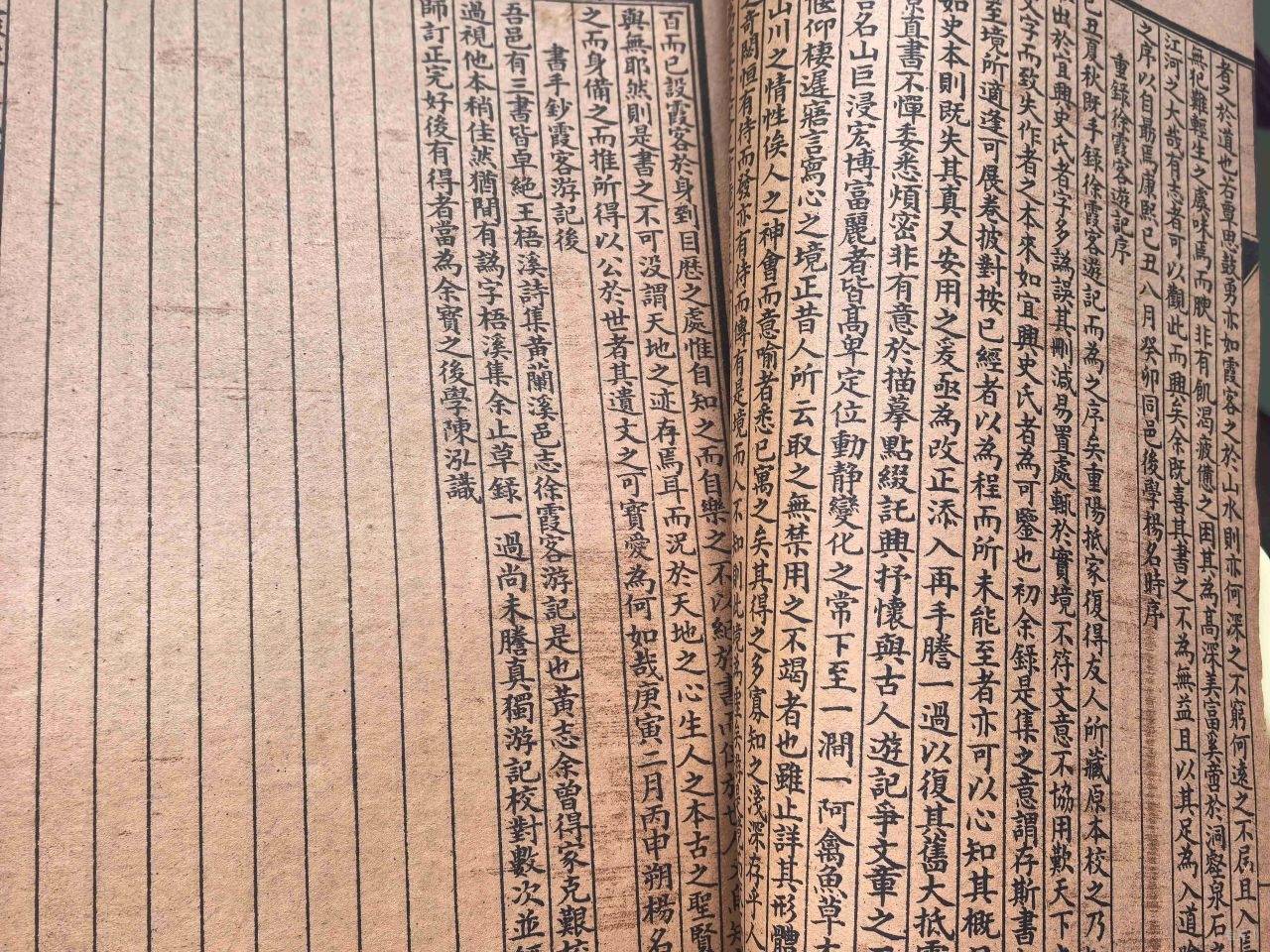

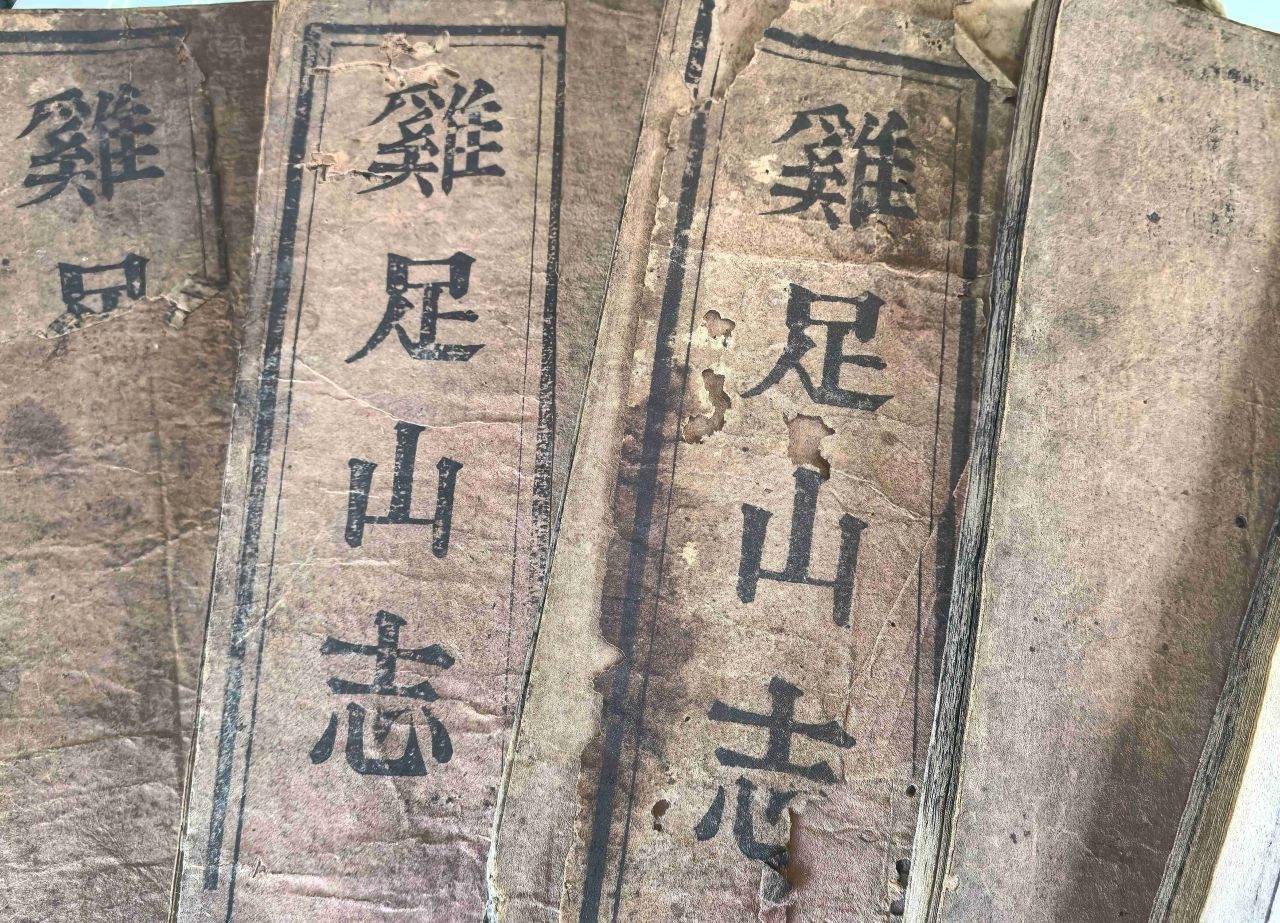

步入书院二楼的图书室,近两万本藏书正在归类整理,在书院的展览区,我看到了徐霞客当年游历云南、特别是鸡足山的路线图和相关史料。那些泛黄的书页记录着他不畏艰险、探索自然的壮举。特别令人感动的是,这位明代旅行家在游历洱源时,不仅记录了当地的山川地貌,还细致描绘了风土人情和物产特色,为后人留下了宝贵的历史资料。

多年来,李孝泽院长十分钟情于与徐霞客相关书籍为主的图书收藏,不惜重金购买相关书籍,目前,仅《徐霞客游记》各个时代、各个地区、各种版本藏书达到200多种,是目前中国大陆收藏《徐霞客游记》版本最多的收藏家(之一)。其中不乏珍贵孤本,是研究徐霞客精神、弘扬徐霞客文化的宝藏和财富。

沿着书院旁的小径漫步至茈碧湖边。湖水清澈见底,湖面上偶尔有几只水鸟掠过,激起一圈圈涟漪。岸边的木瓜林里,硕果累累,压弯了枝头。远处的群山连绵起伏,云雾缭绕其间,仿佛一幅意境悠远的山水画。

坐在湖边的长椅上,我不禁思考:为什么四百多年后的今天,人们依然如此崇敬徐霞客?或许是因为他用双脚丈量山河的精神,正是我们这个时代亟需传承的品质;或许是因为他对自然的敬畏和对真理的追求,跨越时空,依然能够引起共鸣。

离开前,我再次回到里程碑前,细细品读碑文中的每一个字。这些文字不仅记录着徐霞客的足迹,更承载着一份跨越时空的文化传承。正如李孝泽院长所说,书院将以此为契机,推出徐霞客文化系列活动,推动徐学研究从学术圈走向公众参与,助力洱源构建“文化体验+生态旅游”的新型发展模式。

在霞客书院的短短几个小时,我不仅感受到了徐霞客精神的崇高,也领略了洱源山水的秀美。这座书院,这片湖泊,这座里程碑,将永远铭刻在我的记忆中,成为我心中一座“永远的丰碑”。

当夕阳西下,余晖洒在里程碑上,我依依不舍地告别了霞客书院。回望茈碧湖畔,那座矗立在碧绿草坪上的里程碑在暮色中显得格外庄重,仿佛在向每一位来访者诉说着徐霞客的故事,也在召唤着更多人追随先贤的足迹,去探索这个美丽的世界。

图文/杨宏毅

编辑/杨宏毅

部分图片由杨士斌提供

责编/李 蓉

审稿/朱晓天

终审/张进 杨凤云

网友评论文明上网,理性发言