【宾川时讯•文化周刊】恩师宋大荣

我与大荣老师的最后一次相见,已快二十九年了。老师令我等学生弟子最不能忘记的,不仅仅是他英俊伟岸的身姿,也不是他神采飞扬的课堂表现,更不是他亲切和蔼却不怒自威的威仪表情。他严谨求实,一丝不苟的工作作风;矢志不渝,精益求精的学术追求;一视同仁,言传身教的谆谆教诲……所有的一切,无一不在深远地影响着我们这些当年的西云学子。

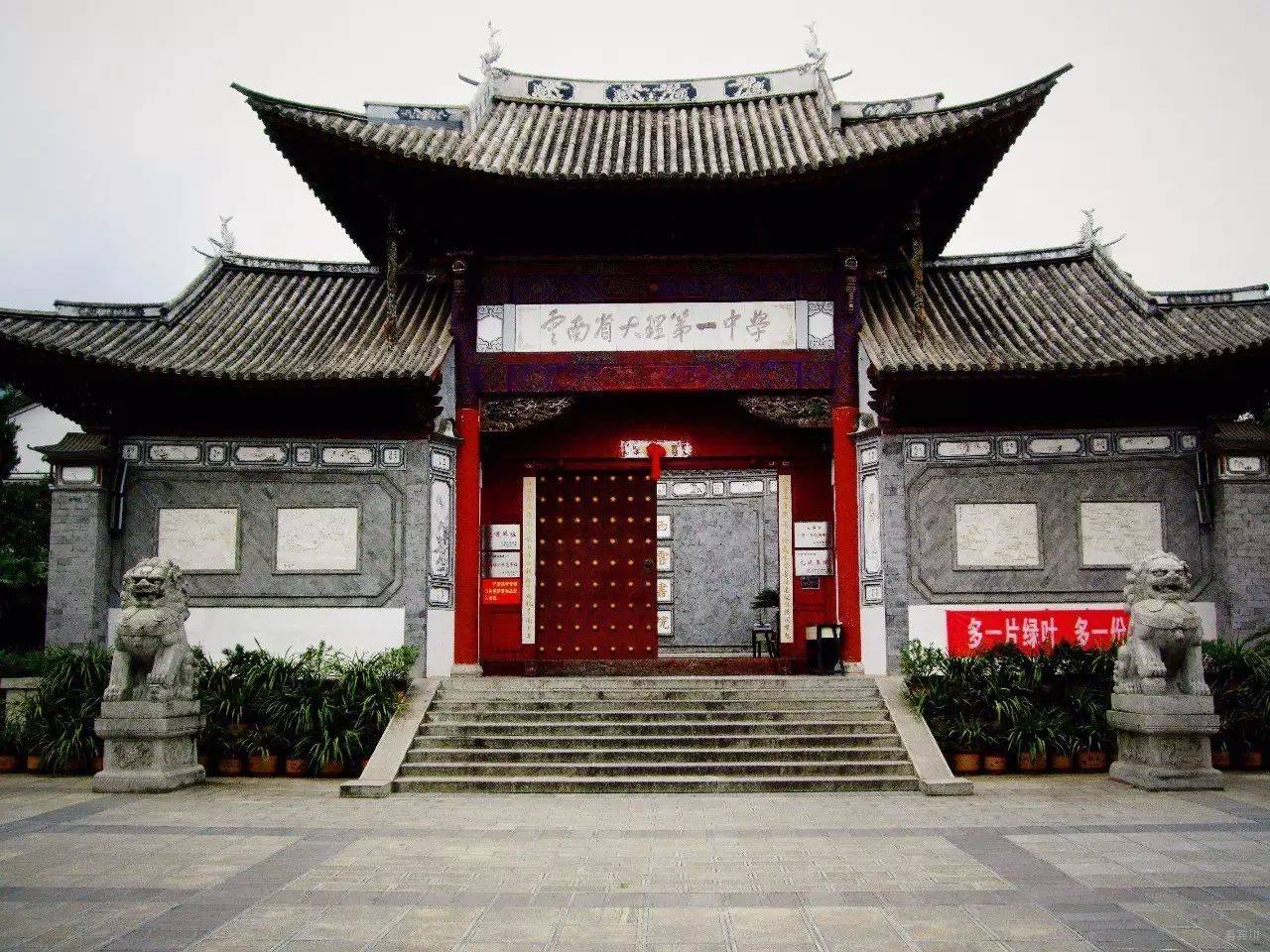

说起来,我们148班算得上是宋老师在大理一中的“关门弟子”。还记得1988年9月3日,我第一次走进大理一中的校门,因进行校舍危房改造,到处都是忙碌的建筑工人。学校有安排老生到公交车站接待新生的传统,恰好接待引领我入校注册报到的学长是我熟识的宾川老乡。一路上他不断向我介绍学校的情况和我们班的各科科任教师。正说得热闹之际,他突然扬了一下下巴,一脸骄傲地说道:“快看!台阶上站着的那个高个男子就是我们的校长宋大荣老师,听说你们班的数学课就是他来带。”“你们班的运气真好!宋老师刚刚送走了一届高三的,大理一中在过去这年的高考可是拿到了全州的理科状元!”看到学长不无艳羡的表情,我不禁有些小嘚瑟,人们常说名师出高徒,我们能由大名鼎鼎的宋老师教学,那是何等的造化呀!我不由自主地盯着台阶上,端详一番。

只见宋校长一头浓密的黑发梳理得大方得体,方面大耳,高高的鼻梁异常醒目;一件浅灰色的小方领短袖衬衫,藏青色西裤,棕黑色的凉皮鞋,两脚成浅八字直立,宛如一棵青松似的。好一个玉树临风的宗师模样!我心中默默地赞了一声。宋老师似乎感觉到我们在议论他,下意识地往我们这边扫了一眼,吓得我俩赶快转移眼神,停止了话题。

第二天晚上,我们148班的54个新生,在班主任张培治老师的带领下,开始了在大理一中的第一个晚自习。各位文化课的科任老师依次来和我们见面相互认识,宋老师果然是我们班的数学老师。

我们班的科任老师阵容“超级豪华”,大部分科任教师都是学校领导,班主任虽然在当年只能算是毛头小伙一个,据说也是学校安排的重点培养对象,才能委以重任出任我们这个“州招班”的大管家。宋老师教授我们的代数,几何则由总务主任陈富全老师担纲;化学老师是刘朝鼎副校长,其他的科任老师基本上都是各学科的教研组长。当然,能享此殊荣的还有149班,各位老师至少都是“一拖二”模式。放眼今日,学校领导还担任这样重的教学任务,实不多见。老师们甘为人梯,敬业乐群的率先垂范给我们这群考入大理一中,自我感觉良好的年轻人上了一课,纷纷收敛起身上那点可怜的骄矜之气,踏踏实实地跟着各位尊师,开启了高中之旅。

豪华版的任课老师不是浪得虚名的,他们学识渊博,见多识广,既能够在课堂教学中开宗明义,引经据典;又能在课后辅导中举一反三,另辟蹊径。大家在老师的辛勤培育下,都获得了长足的进步,每日里幸福感满满的,都认为自己到大理一中就读是人生中最正确的选择。尤为突出的是宋老师,他教学作风严谨,学术素养丰厚,教学方法丰富多彩,总是能把义理深奥的数学知识用浅显易懂的方式讲解得清楚明白。一到数学课,教室里满是崇拜的小眼神,数学课成了大家的最爱。再加上宋老师英俊儒雅,亲切随和,举重若轻,卓尔不群的气质,成了我们班最受欢迎的老师。听说以前的学长对其爱称是“大宋”,我们都觉得距离感远了,背地里一致认为称为“大荣老师”更亲切,还时常莫名其妙地吃数学课代表的干醋,觉得他老跟在宋老师前简直就是有点居心叵测……

时至今日,同学们聚会时还不时以此为话题相互打趣却丝毫不觉违和。大荣老师的健康状况和近期“运动轨迹”通常会成为每次聚会时必须讨论的话题。

作为一校之长,宋老师无疑是极其繁忙的;但是无论如何忙碌,他从来没有耽误过给我们上课。过去没有候课的要求,宋老师总是能神奇地踏着铃声,满面春风地走进教室。即便是偶尔看到他满面疲惫地走进教室,他也只是摆下课本和自带的木制粉笔盒,从裤兜里掏出一块折叠整齐的灰色手绢,轻轻地擦一擦额角的汗,立刻满血复活调整到最佳状态,开始新一轮的教学授课。他讲课的声音不大却极具穿透力,语速也不疾不徐宛若娓娓道来,把大家带入数学世界里徜徉。

作为校长总是有开不完的会,一旦遇到实在没有办法了,宋老师总是早早地做好安排,各种闪躲腾挪调课,绝不会因为会务让我们落下一节课。

老师备课极为认真,每次来给我们上课除了课本、粉笔盒以及作图工具外,还有一个装订整齐的草稿本,上面工工整整的写满了本节课要讲解的习题的多种解法。

令我们惊讶的是老师明明不怎么需要看事先准备的解题过程,其对初高中数学知识的熟稔和清晰的解题思路,把一个个繁杂的数学题如抽丝剥茧般呈现出来,他甚至可以捏着两条粉笔就在讲台上开始神奇表演。一次课下趁着求教的机会,我大着胆子向老师提出了困扰我等多日的疑惑,宋老师呵呵一笑,“嗐!年轻时就养成的习惯了;多做些准备总是好的,反正也没啥坏处,备课必须要认真完成,这样才能对得起学生。”朴实无华的话语却有如惊雷,对我们树立正确三观产生了深远影响。

几年以后,我也成了一名老师,每当我备课想要有所懈怠时,就会想起大荣老师当年的教诲,就不敢再放纵自己。久而久之,自然而然的也就练就出老师当年那样传奇的教学功底,成了学生和家长眼中的“先贤”。

医生和老师这两个职业,需要从业者不仅要具有精良的业务素养,更需要具有一颗父母般的仁爱之心。古人所说的“一日为师,终身为父”就是基于老师这样的付出。宋老师对于学生和学校里的青年教师总是保持一颗恒久的关爱之心。

开学三周后,我们迎来了离家后度过的第一个传统节日——中秋节。每逢佳节倍思亲,尽管学校特意安排了我们在教室里集体活动,欢度中秋,为我们准备了月饼和花生、板栗等水果,可是想家的滋味经过半个多月的发酵,终于被几个女同学引爆了。一个女同学在中秋晚会为大家献歌一曲,唱到动情处,突然说了句“我想我妈妈了!”,紧接着就呜呜大哭起来。旁边的几个女同学劝着劝着,也跟着抱头大哭起来。思乡的情绪迅速传染开,转瞬之间,刚才还在欢歌笑语,又又唱又跳的同学们一个个泪眼婆娑,哽咽起来。班主任张培治老师也不见了平时满腹经纶口若悬河的风范,手足无措地呆在那里一筹莫展。眼看着局面就要整体失控,教室门口传来了一阵笑声,“哎呀呀呀!怎么还哭上了!哭花了脸就不好看了哈哈。”原来是宋老师携夫人董学易老师来陪我们过节来了!

张老师立刻抓住时机转移大家的注意力,让大家鼓掌欢迎校长夫妇的到来,并特意向大家介绍校长每年都是放弃陪伴家人,来和学生共度中秋,给孩子们带来亲切的节日问候……

在宋老师夫妇二人的安抚下,中秋晚会的气氛出现了神反转,掀起来一个又一个的高潮,各位科任老师也依次到来,把教室变成了欢乐的海洋。那一幕幕,时隔三十多年,我们还记忆犹新。我曾在三年前的中秋,在我们148班的班级微信群里回忆起这件事:“《沁园春·中秋琐忆》:

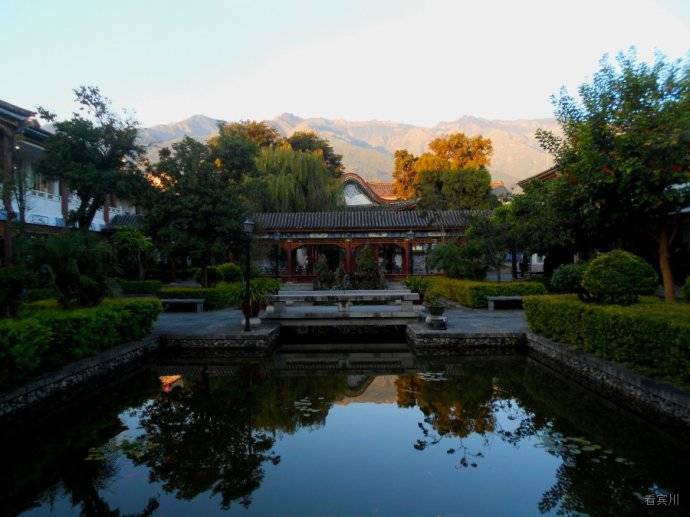

中和峰下,叶榆城中,湛园一角。看南花厅里,欢歌笑语,兄弟姐妹,兴致亦高。相声小品,献歌炫舞,中秋同乐频高潮。伤思乡,忽泪如泉涌,一片嚎啕。

也曾故地重游,忆往昔青春多美好。恰同学年少,风华正茂;如饥似渴,上进勤劳;德智体美,比学赶超,锐意进取逞英豪。再回首,叹时光荏苒,恨不年少。”

宋老师的教学一向注重知识的迁移与运用,擅长一题多解,时常在教学中启发我们从多个角度解决问题。一次数学课,老师为我们讲解一个三角函数的应用题,分析完课本例题中规中矩的解法后,宋老师拿起那本每次课必带却不常翻动的草稿本,郑重其事地说道:“我觉得这道题还能这样解。”边说边写,另一种解法很快呈现在黑板上。看到大家情绪被调动起来了,宋老师故作神秘地说道:“这个题还有一种解法,看看你们能不能想出来!”一边说一边故意翻动草稿本,撩拨得同学们纷纷叫停一停,等我们合计合计。结果出来了,除了宋老师事先写好的第三种解法外,大家又提出了四种不同的解法,一种比一种更出类拔萃,一种比一种更考验运算的功底。只见老师在讲台上开心得手舞足蹈,讲台被老师跺得咚咚响;那模样哪像个威严的校长,倒像个获得玩具的孩童一般无邪烂漫。我从教后常常想起这个举一反三的经典案例,每每看到我的学生在我的百般启发下却启而不发,保持沉默;就忍不住要回顾此案例并调侃他们说:“以前老师教我们时总说是抛砖引玉,现如今我丢出去的砖头都可以砌城墙了!可是你们的玉却咋弄也弄不出来……”然后在孩子们的嘘声中沮丧地结束拓展延伸,开始下一个问题。

令人想不到的是我们居然还有幸看到了宋老师拘谨羞涩的一面。由于宋老师教学出色,在全州数学老师中能起到学科“带头”的引领作用,上级教育主管部门推荐宋老师参加“特级教师”的资质评审,需要摄制一节公开示范课作为参评资料。那天,想不到平日里上课举重若轻如行云流水般畅快的校长竟然有些“晕镜头”,与在摄像机面前有些人来疯的我们形成了反差。老师白皙的脸庞微微泛着红晕,额头上沁出了细细的汗,生怕哪个环节处理不好让学校和上级领导失望,辜负了大家的美意。课后,大家对走下“神坛”的大荣老师好一番热议,都认为老师更加可亲可敬了!

长期的超负荷工作终于压垮了老师,高二上学期,宋老师积劳成疾晕倒在我们班的课堂上。当几位大个子的男同学小心翼翼地背着老师走下教学楼时,我有一种不祥的预感,或许我们要换数学老师了。果然一语成谶,在焦灼不安的我们为老师在医院里转危为安的好消息松了一口气后,又传来一个坏消息,因为宋老师的健康状况不容乐观,而临时代课的老师也因为课业繁重不可能长期代课,学校安排了已经退休的郭老师来带我们班的数学课。

不出所料,大家对大荣老师的“粉丝效应”非常强烈,对郭老师的教学很不适应,虽然在班主任老师和年级主任的教育帮助下症状有所缓解,但是大家的数学成绩大都呈江河日下之势。直到学校安排号称“青年翘楚”的李昕老师接任才力挽狂澜改变了局面。

美好的时光总是那么容易逝去,在宋老师因为身体健康等诸多原因调走的遗憾中,我们结束了三年西云学子的求学历程,考上了各自想上或能上的大学,告别了朝夕相伴的老师和同学,离开了大理古城,奔向祖国各地。

时间过得真快,转眼间又是两年过去了,1992年国庆节前夕,十几个在昆明上学的同学相互联络,相约趁着国庆假期一起去探望两年多没有见到的大荣老师。

当我们如约去到昆明市城乡建设学校,见到了等候多时的宋老师,几位女同学忍不住哭了,那五味杂陈的泪水令老师有些百感交集。稍事安抚后,老师一一询问了我们的学业,勉励我们要不忘初心,潜心向学,做一个对社会有用的人。离开老师的家时,大家都是几步一回头,百多米长的操场愣是走了十几分钟。

此后,我再也没有机会见到敬爱的大荣老师,倒是时不时的能从同学那里听到他老人家的一些消息。但是老师做人做事的风范,一直都在引领着我们成长。

时至今日,听说他老人家马上就要八十岁了!昔日的弟子门人无不为之欢欣。古人云:“仁者多寿,善者多康,大德必得其寿。”来自社会各界的祝贺问候,不时彰显这位耄耋老者昔日的荣光。

我愿恩师如书院一角的罗汉松一样,雄心不老,浩气长存,益寿延年。带挈门人弟子共同见证“米寿”“白寿”“期颐之寿”。我想,有这样心愿的,不仅仅是我一个人。

作者/曹雪松

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言