【宾川时讯•文化周刊】宾居大王庙记(人文)

•·杨志勇

在滇西宾川有个历史悠久的古镇宾居,宾居镇有一个已经持续了600多年的庙会,那就是宾居镇宾居街西仁慈湖畔大王庙正月十三的庙会。大王庙背靠马鞍山,王庙山,面临仁慈湖的三潭水,风光旖旎,恰如其所书名联:鱼跃鸢飞三塘水 碧水青山两重天。

大王庙里供的宾居大王姓张名敬,这在当地几乎是家喻户晓。

张敬是什么样的一尊神?有的说他协助观音降罗刹,开辟大理有功劳,观音封他为宾居大王。实际上,张敬是白族先民的宾居部落首领,南诏一统六诏以后成为当地白族居民的本主。明代以后宾居坝区已经汉化,但村民仍按旧时习惯崇祀张敬。

宾居大王庙历经沧桑,现已经面目全非,它有深厚的历史底蕴,是白族先民留下的一处古迹。由于明初平定大理时,“在官之典籍,在野之简编,皆付之一炬。”大理地区元代以前的地方历史资料很难找到,只在唐宋的史志中简略地提到一些。唐代樊绰所著的《蛮书》中,已有“宾居”、“宾居汤”等地名,但没有提到“宾居大王”或“张敬”。康熙四十五年(公元1707年),大理圣元寺僧寂裕编印《白国因由》根据《白古通记》,把宾居大王说成是观音所封;其卷二说:“观音大士探知张敬是阿育王之后,张仁果之裔,为罗刹希老;此时罗刹为害,张敬亦无之奈何,但当日与罗刹来往者,惟张敬一人;观音遂化为一梵僧往于其家,知张敬与罗刹厚交,便于引进故也;”后来,张敬引见罗刹,观音求地,求立券,诱罗刹盟誓,然后袈裟一展,黄狗三跳,尽罗刹国土,诱罗刹入石舍,永远禁闭其中;其后,观音把苍洱国土人民付给蒙舍诏主细奴罗掌管;“张敬闻之愤然曰:长者自至我家,虽无甚恭敬,但降伏罗刹父子而得国土人民,皆我维挽之力;细奴罗无寸功,何得膺此大任?”最后,观音以天命有归来劝说张敬,封他为宾居大王,谢以洱海水一股灌溉一方,叫宾居人民一年供奉牺牲三百六十付,这样才把张敬安顿下来。

《白国因由》的故事是僧人编造的佛教神话。白族尊崇白色,但他还是把应该是白狗的故事编成成了黄狗,把佛教的代表观音抬了上来,但毕竟没把张敬这尊土生土长的大神给湮灭。喜州镇美坝、永兴、峨崀哨三村的本主庙天王寺碑上也说,张敬、杨睿文二人协助观音大士收复罗刹,张敬被封宾居大王,杨睿文被封美坝三村天王本主。

雍正时,宾川知州周钺编写的《宾川州志》卷九“群祀”中,有一则“仁慈庙”说:“仁慈庙一名大王庙,在奇石山下;俗传大士制罗刹,大王姓张名敬,与有力焉,死为漏沟之神;洱水伏流至庙下喷涌而出,灌溉百里,民感而祀之;”这一记载与明代的碑记大不相同,记入了观音制罗刹,宾居大王有功的“俗传”;这俗传显然是指《白国因由》的说法,但是,这一记载并没有说“大王”是谁所封,而是说张敬死为漏沟之神,居民祀他是因为洱水伏流灌溉宾居百里;这一来,张敬事实上是地方保护神,却有点像龙王了。只是一个“漏沟之神”不知周钺是抱着什么心态给宾居大王这尊神定的位。

乾隆时胡蔚增订本《南诏野史》的“南诏古迹八十条”中,有一条“金坡”说的就是宾居大王庙:“金坡,大理府宾川州城南二十五里,地名宾居,有仁慈大王庙;洱水伏流而出庙下,庙北坡上有上马台,名金坡;大王即张敬,佐大士收罗刹者;”这一记载很简略,古迹名称是“金坡”,实际内容是说大王庙,并说明张敬即大王,佐大士收罗刹者;并非后来才受大士所封。

野史避而不谈仁慈大王称号的由来,但这以后宾居大王的身份就基本定下来。但这个大王庙其实却是一座实打实的本主庙。有一个有力的证据可以肯定大王张敬就是白族本主之一。宾居共有十三村,历来有接大王庙的神像进村供奉的习俗,这个习俗一直延续到1950年。汉族神庙有赶庙会的习俗,但并不会把神像接到各村社去供奉;白族本主庙却不同,有把本主的小型神像用隆重仪式接进村里供奉一天或几天再送回庙里的习俗;宾居大王庙的大王神像前,过去一直供有十四尊小型大王像,每年正月十三是大王的生日,宾居十三村就分别把这些小型神像接进各村去供奉;其中宾居街分为上下村接两尊,其他十二村各接一尊;宾居坝有个小村叫三洞岗,不在十三村之列,没有资格接大王;但这个村的村民却在庙会前偷偷接一尊去村里供奉,然后又偷偷送回大庙去,民间故事说这是“混帐接老爷”。

宾川民间的传说故事中,有一则说宾居大王庙下伏流源通洱海,被一个坏蛋发现了洱海边的进水口,他用一口锅盖住这进水口,大王庙的伏流就不出水了;群众惊慌得不得了,他就装神弄鬼说有办法求来洱海水,居民们付给他一笔金钱作代价,他才装神弄鬼假意作法去开通洞口,多年屡次如此,后被发觉,人们把这坏蛋塞进水洞,才根除了大害;这故事说明,开通伏流并保护洞口都不是容易的事;张敬当部落首领时,有知识又有能力,而且心地仁慈,在开通伏流保护洞口方面有功于国,有德于民,使十三村受益,年年丰收,所以“民感而祀之”;三洞岗冒着“混账接老爷”的骂名,偷也要偷一尊大王像进村供奉,就是因为这个村得到三个小洞的水灌田。宾居大王成了地方保护神,历一千多年而不衰,很能说明他兴修水利深得民心。

他成为宾居坝的本主是理所应当。这个风俗延续到土地改革后才停止;宾居坝区早在明代就陆续汉化了,为什么完全成了汉族村落,却还有这种白族接本主进村供奉一样的习俗呢?这就是文化传承的力量;尽管坝区各村全都早已穿汉装说汉话,但接本主进村供奉的风俗习惯仍然保存下来;直到今天,虽然接本主的活动在宾居消失了,但正月十三的大王庙会仍是宾川县内最热闹的庙会。

南诏时所封的本主有“五贤七圣”;“五十七山神”之类,有神有圣, 本主老爷本来封号都是“某某景帝”,排营地区的本主是“驰灵景帝”,挖色大城的本主叫“沙漠景帝”,但都没有“大王”这类型的封号,可宾居这亦蒙氏所封之神却被叫做了大王,本主庙也就成了大王庙,大王是人并不是神。

宾居本主庙怎么就成了大王庙了呢?这其实是有原因的。在元朝灭亡之际,傅友德、沐英、蓝玉三将攻破昆明,逼死大元云南王,下书招降大理总管府。大理总管段氏不降;次年三月,明军攻下大理,于是把段氏视为元蒙残余势力,予以坚决镇压,也把地方少数民族视为冥顽南蛮,,留下大军屯驻以防叛乱; 在宾川设有大罗卫(在宾川州城)、大理卫(在排营)、洱海卫(在挖色),单独大罗卫驻军就5600人,屯田18000多亩,在《雍正宾川州志》里还记载大罗卫成熟屯地征粮合计夏税一百三十七石三斗一升七合九勺五抄七撮四圭一粒一颗四粟。屯田秋粮九百三十四石九斗六升九合四勺四抄九撮八圭二粒。还有荒芜田,成熟田等等若干。宾居坝一带有“九官十八营”,是军屯集中地,加上军人家属和民屯商屯户,以及外来经商的、开矿的、务工的等等,汉族人口超过了少数民族人口。宾居坝区的白族居民逐步穿汉装说汉话,到清代康熙乾隆时期,已完全被汉化,只有大箐、李子园、乌龙坝等山区仍为白族聚居或杂居。汉军汉民不免歧视少数民族,用各种手段消灭少数民族文化,搜烧地方典籍,焚五华楼,平段氏祖坟和羊苴咩城,一部分本主庙被改祀汉将,以致一些白族大姓不敢承认自己是白族,改称祖籍中原两江两广等地,甚至改了姓改了民族的都有。这时的史志,就用不着再说宾居大王庙是白族本主庙了。在这样的政治环境里,离平定大理不远的永乐时期的大理知府杨节仲只好含糊其辞,把本来是白族本主庙的宾居大王庙,称为“宾居神庙”,把神的来历说成是“莫可详考”,但又不得不承认神是有封号的,“亦蒙氏所封也”,并且用猜测的语气说:“当时必有功于国,有德于民者欤;”从这块明碑的闪烁言辞中,我们不难看出,这位俗之所称的“宾居大王”,与蒙氏南诏的封号不一致,说明他不是南诏的“大王”,而是在南诏统一洱海地区以前,宾居人民早已称他为“宾居大王”了;因此,南诏封以“东方仁慈化被圣明”之号,老百姓仍然按习惯称呼他“宾居大王”;“东方”二字证实是南诏入主大理以后所封,因为宾居位于洱海以东。僧人编的书不但宣传张敬只是协助观音降服罗刹,甚至说他的“宾居大王”也不是“俗称”而是观音所封。而雍正时的州守周钺,既不好称张敬为白族本主神,又不好称他为观音封的大王或龙王,只好说他死后成了不伦不类的“漏沟之神”。

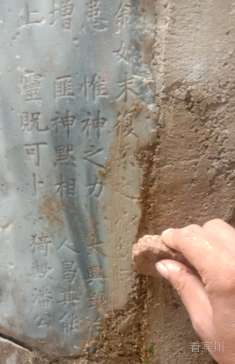

明初永乐十五年(公元1408年)立的碑文中,虽避而不提宾居大王是白族本主,却又不得不承认“东方仁慈化被圣明”尊号是南诏蒙氏所封,民间则仍按习惯称他宾居大王;这就说明张敬是南诏以前的人物了,居民认为他的尊称应该是大王;南诏以前,不就是张氏白子国么?白子国王张乐进求让位给细奴罗,张氏政权才成了蒙氏政权;《白国因由》说张敬是张仁果之裔,而且敢在观音面前愤然不同意把白子国王位让给细奴罗,质问观音为何不把王位给自己,这虽是僧人编造,却也反映了张敬是白子国王族,其地位足以跟细奴罗争高下;可见民间称他为宾居大王是有来由的,张敬是白子国所属的宾居部落首领,生时有功于国有德于民,死后被奉为本主;在佛教传入之前,白蛮信巫鬼教,部落首领同时也是巫师,俗称“鬼主”;《白国因由》说张敬为“希老”来源于此;宾川的民间故事甚至还说张敬是教书先生,替罗刹立券给观音地皮的代字人;剥去佛教神话的外衣,张敬的来历是可以弄清楚的。整篇碑记不涉及观音降罗刹,也不涉及洱海伏流及灌溉宾居的问题。可惜经历无数历史风云各种朝代变更各种活动惊扰,这块立于永乐十五年的碑已经破败不堪,其中缺字差不多到170字,在拼凑残碑之时匠人不在意都抹去十多字,经过擦拭勉强可补出少许来。碑文上出现官员多为,多为“云南闸办银课”的钦差内侍等大员。

云南出土的明朝银锭上刻有:“云南闸办银课 天字二百五十六号银五十两 内官潘荣、花懋、任安,监察御史董克□(让)给事中程昭 、山寿 、王忠 白崖场办事官苗春 、黄埜 三司委官景东卫指挥佥事杨清等百(户)长史三奴 ,永乐十六年七月 日银匠赵宝等铸”。该银锭铭文的特殊意义在于有众多的官员名,显示是在多级多部门的官员共同监督下征收和铸造的。这铭银上出现的大员在宾居这块碑上几乎都有出现。发起重修大王庙,并率先把工资捐出来的就是钦差大臣内侍官潘荣。

宾居大王庙碑上山寿是作为钦差的身份出现的。山寿是什么来头,不是很清楚。他最早一次出现在明实录中,是永乐三年(1405年)六月—份文件中:朱棣遣中官山寿等率骑兵,由枪杆岭出云州(今山西大同)北行,与武城侯王聪会兵觇虏。每名士兵各带一个月粮食,每三十里准备良马五匹,以驰报军情。从此条材料已可知,山寿应该也出身朱棣潜邸,是燕王府的旧人,他在这次军事行动中率骑兵承担侦察任务,定然也是一位精于骑射,与王彦、王安等人类似的武功宦官,可能在靖难之役中也立过功劳。

宾居大王庙的碑文中他是与内侍官潘荣一起的,并排在了花懋、任安之前。而永乐十六年的银稞上他则排在了给事中程昭之后。

新中国成立以后,辉煌的大王庙被一个疯子给无意中焚毁,那些碑刻也因为文化大革命的风暴被破坏,但好在祖国经济蒸蒸日上,人民生活富裕起来,国家政策也在一步步放开,这块净土在次被开发,一座全新的大王庙又在仁慈湖边立起。塑像也先后恢复,所列神灵,包罗万象。今年在挖色小城村华严寺做泥塑,听华严寺守庙老人言:大王庙佛像开光,他也在哪里瞻仰,因为大王庙大王随侍将相中有一个将军是他们小城村人士,被封为振威将军。在看我们塑像时说起,大王庙泥塑其中有一个文像,一定要塑成歪脖子的,那是有故事的,只是没有说起那个故事,只是给我们讲笑话说,在大王庙塑像之时,有闲逛的人说给塑匠,你怎么把那个文官塑成歪脖子了,那只是因为现在去大王庙的哪怕是宾居人也不知道他们自己村过去的典故了。

大王庙的庙会一直在宾川人民的心中,每年正月十三,四方香客云集,拜大王,谢神恩,感谢新生活,各种美味小吃汇聚一堂,有天鹅蛋、各式凉粉卷粉、酸腌菜、泡萝卜、泡梅子、饵丝、米线、米糕,那个时候正式早熟的蚕豆可以果腹,有些米糕上面会蒸上一层豆米,被称作豆米糕。各种文娱活动纷纷上演,宾居的赶马调,宾居的秧歌。宾居汉族人民也与其它地区的白族居民一样唱山歌对调子,甚至还有汉族艺人拨弄着白族三弦在仁慈湖边吹着湖风唱着欢快的白族大本曲曲子。

错开庙会,每个下午附近村庄的村民也总会信步来到湖边感受悠闲的时光,打打扑克,下下象棋,或者绕着仁慈湖的潭子漫步。

甚至还有远方的客人开着车刻意来叩拜宾居大王。一个下午,我从排营去到大王庙,在湖边漫步,看着被树根箍进去了的两个很大的石升斗,研究了它四面的花纹,发现,那个升斗上刻的是暗八仙,看来这个大王庙与八仙的故事也有关联。拨弄一会落叶,在通洱溪的怪石上小坐,不由感慨在重建大王庙时那些辛勤的人对传统文化的漠然,居然把许多大王庙的历史给不经意的破坏。拼接那块永乐残碑时任由水泥玷污碑文,把刻得有长联的升斗的桅杆石用了去堆砌台阶,把那刻得有暗八仙的升斗没有找到对应的桅杆高升起来,反而被水泥和树根给箍起来…….真是可惜。

仔细端详宾居大王庙残碑,经过两年时间,多方查阅,揣摩,把碑文补全如下,如有谬误,还请一笑。

重建宾居神庙碑

大理囗(叶)囗(榆)囗(城)囗(东)囗(有)囗(水),水曰洱海,海之东岸,山势绵延,岗峦相接,约行七十里曰白塔山,山下地始平旷,是为宾居川。有神庙焉,创始自晋,囗(庙)囗(供)囗(之)囗(尊)囗(神),囗(莫)囗(详)囗(考)囗(焉),囗(神)囗(居)囗(高)囗(台),庙坐山麓,岩石峥嵘,林木屏翳,左右竹数十丛,大皆尺围,泉自殿右岩石孔出,东流为溪,灌田数百顷,庙之神有囗(东)囗(方)囗(仁)囗(慈)囗(化)囗(被)囗(圣)囗(明)囗(之)囗(号),(亦)囗(蒙)囗(氏)所封也,俗之称神者,曰宾居大王,凡境内旱涝,人有灾疾,但求即应,灵迹昭著,莫可缕纪,是以居人咸仰赖之,祈祷囗(无)囗(虚)囗(香)囗(火)囗(鼎)囗(盛)。囗(本)朝开囗(设)囗(银)囗(厂)囗(多)处,其二与宾居相近,曰白塔,曰大兴,永乐十一年五月,大兴始置炉冶,摘差百长孙俊等前办银课,至十三年,矿土囗(羸)囗(弱)囗(所)囗(出)囗(渐)囗(微),钦差内待公囗(潘)荣至本场,议欲别迁,未得其所,时神庙毁于火,内待公遥望庙所,默祷于神,曰神倘有灵,幸指示矿地,愿重新庙宇,即差军伴囗(戴)囗(道)囗(隆)囗(往)囗(白)塔场请给事中程昭,同访所向,未至。內待公先诣山高阜处,徘徊纵观,信步行至西南隅,如有人引领者,盘桓久之,望神庙不远地微囗(窊),囗(土)囗(样)囗(似)可取,犹豫间,戴道隆回,指本处云,今早天未明时过此,见火光大发,莫必有矿?而然少顷,给事公至,将所取土样辩,称善若一,遂令夫囗(起)囗(场),囗(后)囗(果)囗(矿)土富盛,课额倍增,非神之多方显化,何以得此,至十五年内待公回自京,比较各场所办,惟是地为最,心甚感慨,乃不违昔愿,先出已赀,又复募缘之善信,皆乐丛之,捐金委粟,不期而会,公亲督夫匠,自本年囗(x)囗(月)囗(启)囗(动)九月终讫工,正殿两廊门楼墀道焕然一新,又命善塑者抟土作像,绘饰金彩,囗(尊)囗(卑)囗(有)囗(轶),威仪肃然,于是官民人众,皆乐有瞻仰矣。囗(钦)囗(差)囗(遣)囗(大)囗(罗)囗(卫)囗(千)户周鼎至郡,征文于知府杨节仲,且欲工囗(勒)囗(诸)囗(石),(以)囗(存)囗(不)朽,节仲按祀典囗(所)囗(载)囗(凡)囗(山)囗(川)囗(能)囗(施)与云雨,同囗(时)必有功于国,有德于民者欤;囗囗囗囗囗(能御灾捍患),护国庇民,囗囗囗囗囗囗囗囗(历代以来皆立祠庙以祭,所以崇德报功也)同。囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗囗,(宾居神庙食于兹久矣,其原因莫可祥考,然有显封尊谥,当时必有功于国,有德于民者,以银之事观之,余概可知矣,且山川储秀,结而成矿,炼而成银,贡于朝为赋,用于世为宝,境内其无神以主之?设为关键而司秘启者耶。盖谋事虽出乎人,而开物成务之机,则系乎神尔,故内侍公一语之请,神即默相,可见)国家重事,百灵莫之敢违,亦由公之忠心诚意有囗(所)感之宜,乎应囗囗(影响),如是其捷也,兹用厯囗(序)始未,复系之以铭曰:

宾居有祠,显哉褒封,赫赫其灵,有感即通,安我民生,保我民食,御灾捍患,惟神之力,大兴银冶,囗囗囗(矿土渐)微,议欲他迁,希神指迷,一语成请,惠然感应,过者有征,求者得径,乃启乃穴,国课备增,匪神默相,人曷其能,囗(殿)囗(堂)奕奕,伊谁重建,潘公秉诚,不违素愿,愿即无违,众信咸归,不日告成,神乐有依,神其依上,灵贶可卜,猗与潘公,囗(茂)膺多福,白塔之西,大兴之阳。护国庇民,永久永昌。

永乐十五年岁次丁酉冬十二月朔旦

钦差内待公 潘荣 山寿 任安 花懋

监察御史 董克让 立石

钦差给事中 程昭 彖额

中顺大夫大理府知府 杨节仲 撰

大理府儒学教授 段澍 丹

办事官 陈叙 贾仲才 王充 陈继囗(后面不知有没有)

大理叶榆城东有水,水曰洱海,海之东岸,山势绵延,岗峦相接,约行七十里曰白塔山,山下地始平旷,是为宾居川。有神庙焉,创始自晋,庙供之尊神,莫详考焉,神居高台,庙坐山麓,岩石峥嵘,林木屏翳,左右竹数十丛,大皆尺围,泉自殿右岩石孔出,东流为溪,灌田数百顷,庙之神有东方仁慈化被圣明之号,亦蒙氏所封也,俗之称神者,曰宾居大王,凡境内旱涝,人有灾疾,但求即应,灵迹昭著,莫可缕纪,是以居人咸仰赖之,祈祷无虚香火鼎盛。本朝开设银厂多处,其二与宾居相近,曰白塔,曰大兴,永乐十一年五月,大兴始置炉冶,摘差百长孙俊等前办银课,至十三年,矿土羸弱所出渐微。钦差内待公潘荣至本场,议欲别迁,未得其所,时神庙毁于火,内待公遥望庙所,默祷于神,曰神倘有灵,幸指示矿地,愿重新庙宇,即差军伴戴道隆往白塔场请给事中程昭,同访所向,未至。內待公先诣山高阜处,徘徊纵观,信步行至西南隅,如有人引领者,盘桓久之,望神庙不远地微窊,土样似可取,犹豫间,戴道隆回,指本处云,今早天未明时过此,见火光大发,莫必有矿?而然少顷,给事公至,将所取土样辩,称善若一,遂令夫起场,后果矿土富盛,课额倍增,非神之多方显化,何以得此,至十五年内待公回自京,比较各场所办,惟是地为最,心甚感慨,乃不违昔愿,先出已赀,又复募缘之善信,皆乐丛之,捐金委粟,不期而会,公亲督夫匠,自本年x月启动九月终讫工,正殿两廊门楼墀道焕然一新,又命善塑者抟土作像,绘饰金彩,尊卑有轶,威仪肃然,于是官民人众,皆乐有瞻仰矣。钦差遣大罗卫千户周鼎至郡,征文于知府杨节仲,且欲工勒诸石,以存不朽,节仲按祀典所载凡山川能施与云雨,同时必有功于国,有德于民者欤;能御灾捍患,护国庇民,历代以来皆立祠庙以祭,所以崇德报功也同。宾居神庙食于兹久矣,其原因莫可祥考,然有显封尊谥,当时必有功于国,有德于民者,以银之事观之,余概可知矣,且山川储秀,结而成矿,炼而成银,贡于朝为赋,用于世为宝,境内其无神以主之?设为关键而司秘启者耶。盖谋事虽出乎人,而开物成务之机,则系乎神尔,故内侍公一语之请,神即默相,可见国家重事,百灵莫之敢违,亦由公之忠心诚意有所感之宜,乎应影响,如是其捷也,兹用厯序始未,复系之以铭曰:

宾居有祠,显哉褒封,赫赫其灵,有感即通,安我民生,保我民食,御灾捍患,惟神之力,大兴银冶,矿土渐微,议欲他迁,希神指迷,一语成请,惠然感应,过者有征,求者得径,乃启乃穴,国课备增,匪神默相,人曷其能,殿堂奕奕,伊谁重建,潘公秉诚,不违素愿,愿即无违,众信咸归,不日告成,神乐有依,神其依上,灵贶可卜,猗与潘公,茂膺多福,白塔之西,大兴之阳。护国庇民,永久永昌。

永乐十五年岁次丁酉冬十二月朔旦

钦差内待公 潘荣 山寿 任安 花懋

监察御史 董克让立石

钦差给事中 程昭彖额

中顺大夫大理府知府 杨节仲撰

大理府儒学教授 段澍 丹

办事官 陈叙 贾仲才 王充 陈继x

作者/杨志勇

编辑/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言