【乡村振兴】党建引领 助力乡村振兴

鸡足山镇因地制宜,不断挖掘乡村产业振兴的催化剂,拓展群众增收渠道,助力乡村振兴。

产业发展绘出幸福画卷

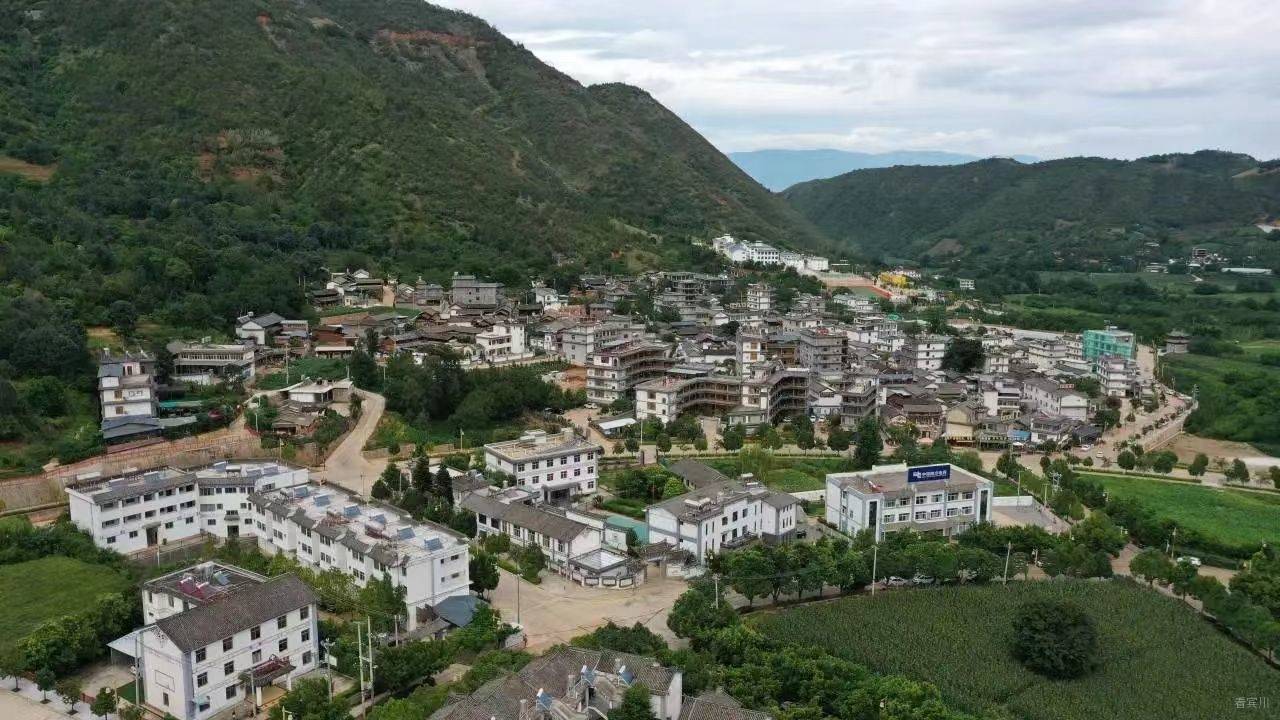

沙址村委会寺前村,地处鸡足山南麓,是鸡足山的门户,过去多年一直以驮马和种植为主。1999年撤乡建镇后,经过集镇建设、旅游停车场建设征地,全村的人均耕地面积不足1分。旅游栈道修建,经营驮马服务的群众收入急剧下降,产业转型迫在眉睫!镇党委、政府在分析了寺前村美丽生态、悠久历史文化的基础上,把“党建+农文旅融合”产业发展模式作为发展的新路子,跑项目、找资金,鼓励党员带头开办农家乐、民宿,同时引入高端民宿,发挥引领示范作用,带领村民增收致富。

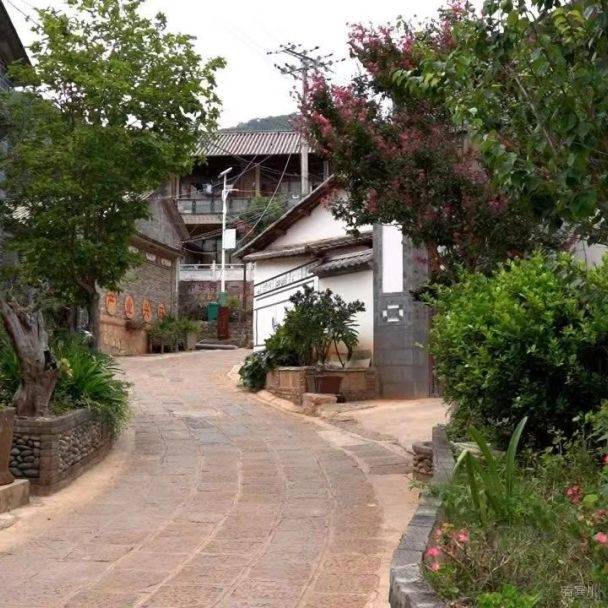

“灵山一家”是寺前村开设的第一家农家乐,户主张丽英充分发挥共产党员的先锋模范作用,带动了村里其他农户发展旅游产业,开办至今 23 年,游客络绎不绝,成为网红打卡点。

在培育发展民宿过程中,镇党委、政府积极引导挖掘文化资源,探索民宿+艺术、民宿+本土文化,留住乡土味,使特色化和差异化的旅游文化体验成为寺前村民宿产业的发展优势,让游客不仅宿“山”宿“土”,更宿“文化”。为实现旅游市场的提质增效,提高游客的体验感和满意度,沙址村先后建立了农家乐合作社党支部、客栈联盟、鸡足山农文旅产业工人联合工会委员会,实现了党建带领抱团发展,进一步升级旅游产业。目前,整个村委会有120多家农户从事民宿、餐饮,有100多家从事旅游产品销售,旅游年收入在4200万元左右。

文化振兴绘出繁荣画卷

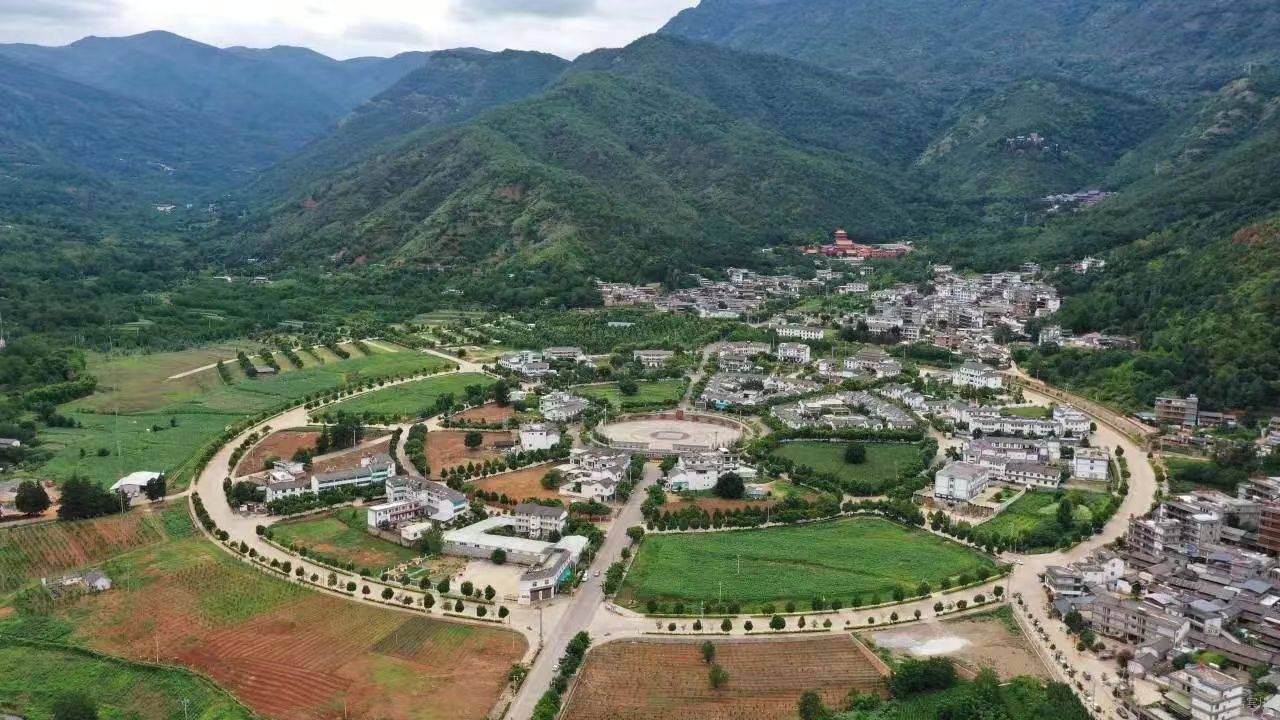

沙址村委会有14个村民小组834户3354人,其中白族人口占98%,是典型的白族聚居村,民居均具传统白族民居特色,青瓦白墙、照壁院落,比比皆是。为更好地保护白族文化,沙址村委会成立了白族文化研究会、沙址洞经古乐传习所,开展白族传统优秀文化专题培训,充分挖掘发扬沙址优秀白族文化,沙址白族文化研究会被列为大理州白族优秀传统文化传承发展示范基地。沙址洞经古乐协会先后整理了《迎宾曲》《开经偈》等13首乐曲,让更多人了解、走进这一古老的音乐形式,也让洞经古乐在沙址地区一直传承下去。

乡风文明绘出和谐画卷

在乡村振兴中,镇村高度重视乡风文明建设,以乡风文明涵育乡村振兴,实现了美在文化,美在环境,美在人心,美在治理。现在的沙址村小桥流水人家,处处鸟语花香、山清水秀,在这里可以找到最美的 “乡愁”。

通过实施“党员网格化管理”、党员示范路、示范河,和“红黑榜”公示,进一步明确了全村“门前三包”制度、卫生监督公示制度、民居建筑风貌管控办法等,选出专人负责监督落实,使乡村治理工作落到实处,实现了环境优,村庄美。

如今的鸡足山镇,村容村貌更加宜居宜业,绿美气质更加提升,环境越来越干净,村子越来越美,游客越来越多,群众的好日子也越过越幸福。

图文/唐方香

编辑/张玲

责编/张玲

审核/安建雄

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言