品新庄村红色文化,悟时代使命!

清晨,乘车前往新庄村,沿途一块块葡萄园跃入眼帘。下了柏油路,转入磨石臼村后,汽车开始蜿蜒于山野田园间,一路上,能看见路两旁迎风招展,作为指示用的红色旗子。太阳悬在山头,车穿过一大片葡萄园,前方阳光已把错落有致的新庄村点缀得光彩夺目。进了村,抬眼望去,墙上的红色口号和屋门前悬挂的红旗,赫然在目。见此情景,如果你是首次来,且对这里不了解,也一定会把新庄村与红军联系起来。

朝村里走去,一路被提醒:时有身穿红军服,头戴红军帽的村民擦身而过,墙壁上那红军与村民鱼水情深的彩画也格外醒目。于是,脑际里闪现红军在新庄村的一些景状物事,譬如,红军耐心地向村民宣传红军为穷人打土豪分田地、公买公卖的革命道理,热情宣讲红军打开地主的粮仓、把粮食财物救济贫苦村民的善行义举;又譬如,村民为红军缝补单薄的军衣,向红军送粮食特产,夹道欢迎送行等等,甚至还有一些村民响应号召,积极参加红军。

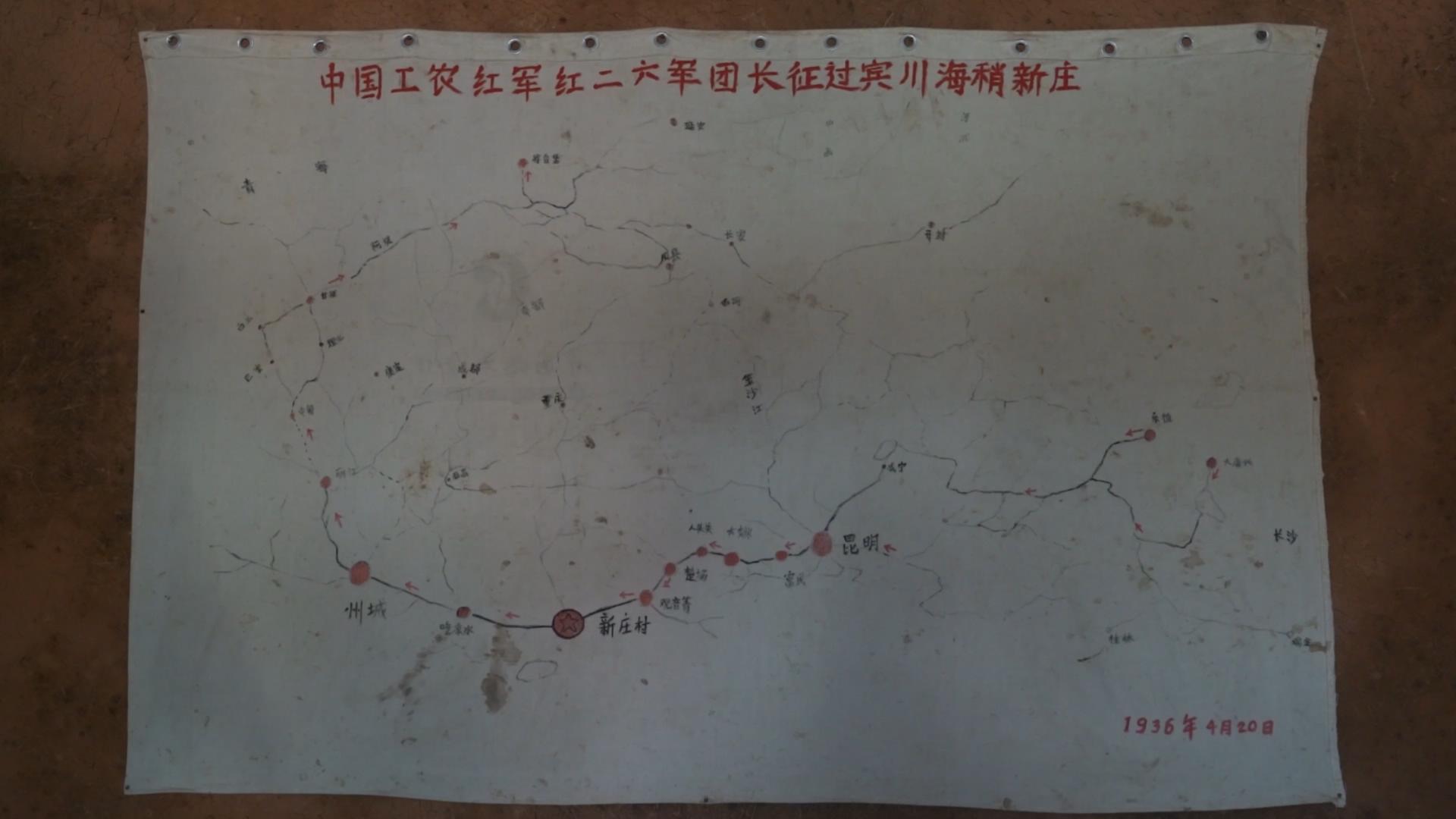

新庄村是红军长征过宾川时的途经之地。1936年4月21日,红六军团从祥云进入宾川新庄、磨石臼一带,后分两路到州城、牛井地区,4月22日沿红二军团走过的路线出宾川。途经新庄村时,在此休憩一夜,部署战略计划,与当地民众结下鱼水情谊。正是有着这样的历史渊源,近年来,新庄村在当地党委政府的支持下,一个只有66户231人的小村庄,在长征精神的引领下,将农业发展与红色文化相结合,村民们走上了红色致富路。借助村里丰厚的红色文化资源,打造出了“红军博物馆”和“农民博物馆”两个红色文化纪念展馆。把传统种植业、传统海稍鱼经营与红色人文景观相结合,把革命传统教育与筑梦人生理想相结合,打造出了一种新型的旅游形式。它不仅仅是一种休闲方式,更是了解革命历史,树立长征精神的一种文化熏陶。

红军曾住过的地方,现在的红军长征博物馆就在前面!路人众口一词,看来,红军曾住过的地方在这里地位显要,受人崇敬。循着小巷,慢慢行走,耳畔传来红色歌曲,所见全是青瓦白墙的民居,古朴洁净的巷道。许我所在之地,已接近红军曾住过的地方,故而举目之处有红军宣传标语和迎风飘飘的红六军团的旗子。

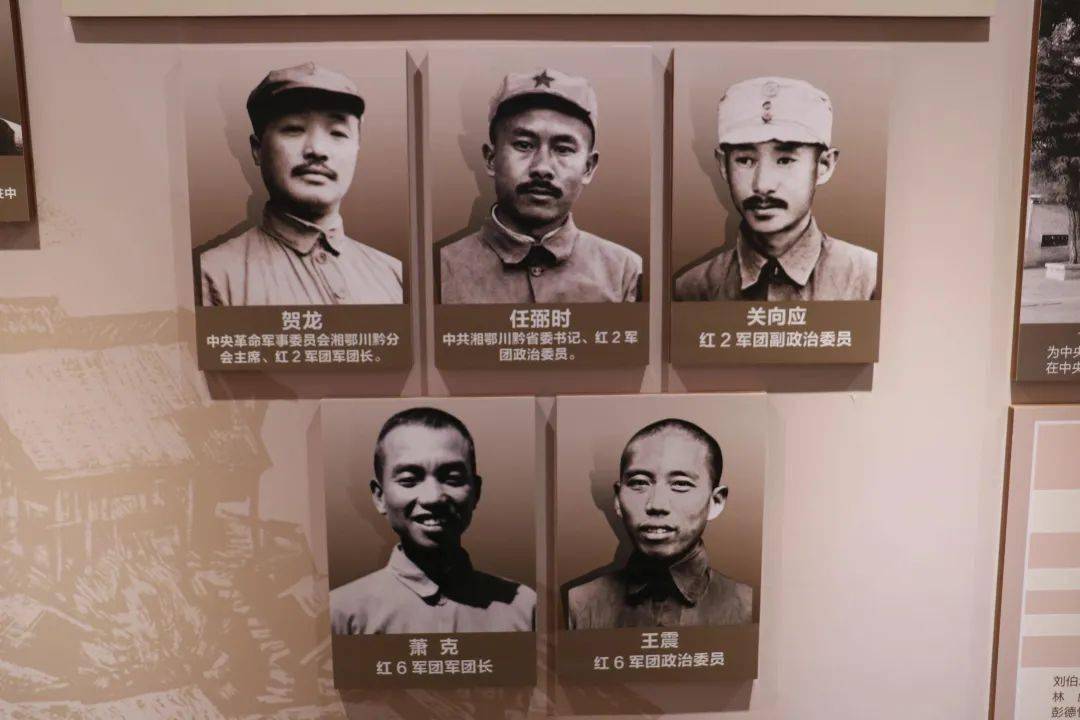

这里就是红军曾住过的地方。身穿红军服的村民告诉我。迈过门槛,穿过门厅,走进去,并不宽敞的院子和古朴的房屋散发着厚重的历史气息。也就是在这里,1936年4月21日那个夜晚,红六军团的三位领导人围坐在桌前,点着灯,借着昏暗的灯光,埋头看着铺在桌上的地图,讨论了很久。于是现在,这座老房子正房的堂屋,还按照当年的样子来布置。一张桌子,几条板凳,老马灯,搪瓷缸以及墙壁上挂的那幅地图,无不向我默默讲述着当晚发生的一切。可不是,我把会议室、卧室、厨房等一一看过来,脑海里一直浮现的都是当年红军在这里的点滴,以至于我像是受了某种指引,在那段历史与现实之间来回穿梭,最后在老军衣、老电话、老电台、老木床以及破损的骑鞍,生锈的枪械,铺盖行李等老旧的器物里看到了80多年前红军留宿时的模糊景象。

就这样,我怀着对那天夜晚独特而朦胧的认知,钻进了图片展览室,并竭尽全力想回到黑白照片的那段时光里去,回到1936年4月21日那个夜里,回到红二、六军团过宾川那段峥嵘岁月。在展览室,我看着一张张附有注解的黑白照片,看着红二、六军团长征经过云南时的路线图和红六军团长征过海稍路线图,陷入了一阵久长的沉思。那一瞬,我听到自己猛烈的心跳声,照片前挤满了人,却静得毫无声息。看得出,身旁的人与我一样,被一张张黑白照片所深深震撼和触动了。

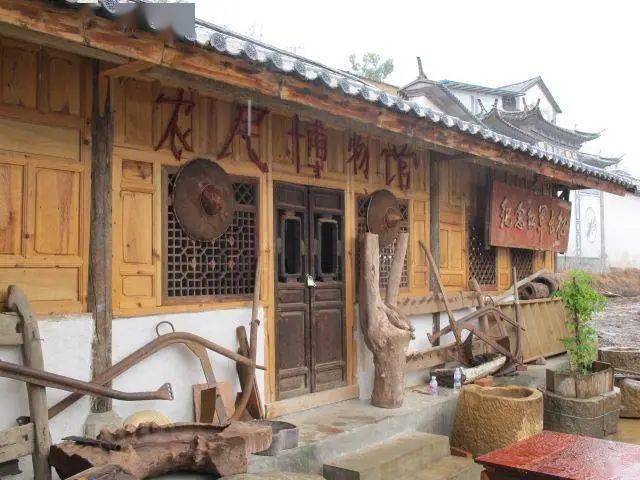

我想到杨氏家族的老宅去看看了。那儿离红军长征博物馆不远,就在另一侧。出来没走几步,就到了。这儿是一座三坊一照壁的白族风格建筑,大门壮观精美,院内花木扶疏。栽种了花木,雕工精致的石缸被置于墙角,早已不用的石磨也被用来妆点庭院,远远看去,别有一番风味。这里不仅仅是一座老宅,新庄村的农民博物馆也在这儿。老宅后院,并不起眼的建筑里以及老宅的二楼都摆满了琳琅满目的各式农具:锄头、犁、耙、缸、仓、罐、扇谷机、簸箕、石磨、蓑衣……这些陈列,不仅俨然成了半个宾川近现代农具的荟萃,还是一种铭记,会让人穿越不同年代,唤起旧时回忆。

说起来,杨氏老宅真正吸引我的并不是它别样的景致和里面的农民博物馆,而是当年红六军团途经新庄时,杨氏家族的杨世昌、杨世何、杨炳、杨震四名青年不畏艰苦、不怕牺牲,辞别家人参加红军的故事。如今,他们的故事,被创作为舞台剧《送别》,一遍又一遍的在杨氏老宅上演。只是,现实中,那四名参加红军的青年也英勇牺牲,没能回来。不过,80多年后的今天,这样的信念,在杨氏家族后人蒲国宏的血液里依然流淌着。

蒲国宏生长于新庄村,他不仅具有人文主义情怀,对家乡的发展也怀着使命般的虔诚。外出创业有成后,对家乡念念不忘的他,从2010年开始,陆续在家乡投资,并于2015年回到家乡,带领村民依托红色历史,克服重重困难,将新庄村打造成以红色旅游为主的示范村。于是,才有了我们现在看到的新庄村,才有了四面八方的游客纷至沓来。

如今,80多年过去了,新庄村发生了翻天覆地的变化,村民日渐富裕,二层楼房逐渐取代原有的瓦房。美丽的村庄外,水泥路环绕,一辆辆小汽车在路上缓缓行驶。满村的闲适自在,好不美丽潇洒。新庄村在不停地变化,村民的生活也在不停地改变,然而,红军当年留下来的精神,依然延绵不绝……

图文/李永松 杨金蕾

编辑/王静红

责编/王静红

审核/朱晓天

终审/杨凤云 刘 灿

网友评论文明上网,理性发言