【人文宾川】关李村:古村藏深山,古韵流百世

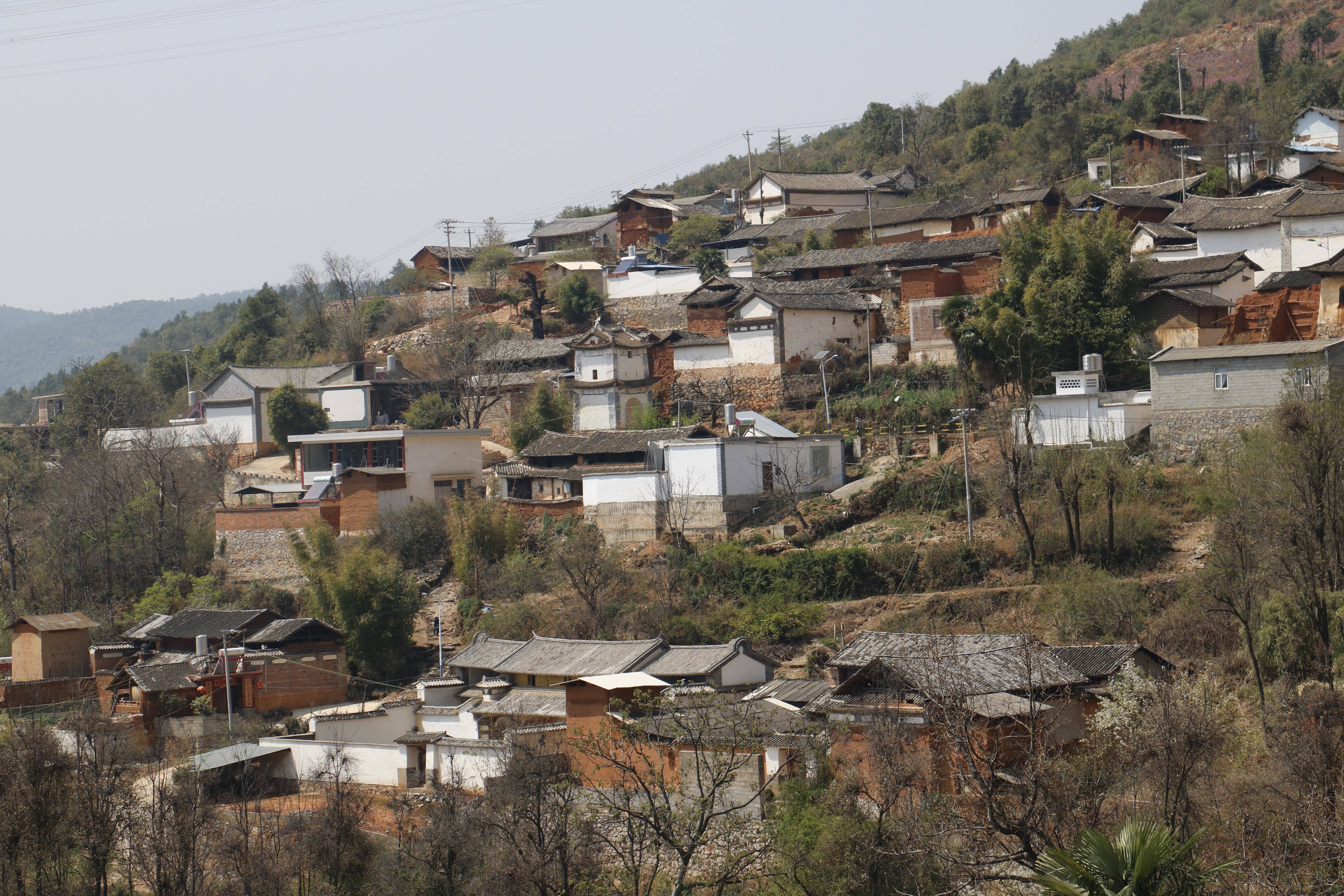

在著名的佛教圣地鸡足山下,大理挖色镇与宾川县鸡足山镇交界处的大山深处,隐藏着一个古老的白族小山村,这里青山绿水,气候独特,风光秀丽,历史悠久,人文精神独特自然,白族传统文化积淀深厚,白族称之为“国脑”,标准地名为关李村,是鸡足山镇关李村委会的驻地。

关李,曾经是金沙江沿岸及川西与大理、洱源交往经过的古老小驿站,也是过去大理地区群众朝拜鸡足山的重要通道。天寿寺、本主庙、石板路、古树林、南碉楼、北碉楼……这些,都在向人们倾诉着古村的历史,迎接着南来北往的人们。

关李村沿山箐南北分布,古村主要布局于山箐南面,隔箐相望的弥勒山宛若巨大的弥勒佛,山中古木参天,山脚弥勒怀抱,中轴线上的天寿古寺,原是鸡足山七十二寺之一,建于清代中后期。原保存的大殿坐西向东,为三开间单檐歇山建筑,主体梁架基本完好,瓦屋面糟朽,墙体开裂。院内保存有民国十年(1921)的分水碑记和天寿寺功德碑,对研究宾川清代和民国时期的建筑有一定的价值。后因建盖学校,原寺拆除上移学校背后新建,目前已初具规模。

关李最具传奇的是“灵泉本主庙”。关上村本主庙供奉的本主圣号为“泽佩灵泉九化应国安邦信时景帝”的哪咤三太子,因此得名“灵泉本主庙”。

相传本主庙一片原为古树林覆盖区,古树参天,枝繁叶茂,古树下居住着两条龙兄弟,一黑一青,黑龙为大,身强力壮,脾气暴躁,每年雨季结束,黑龙外出遍寻大海游玩。但是到了雨季,黑龙就返回当地兴风作浪,本主庙右侧山箐地肚内“轰隆隆”作响,犹如磨盘转动,洪水从破箐内翻滚而出,冲毁田地,水塘下的良田颗粒无收,当地群众苦不堪言。青龙为弟弟,性格温顺柔弱,不温不怒,一直长居于此,即使是雨季,都以潺潺的清泉造福当地百姓。由于黑龙兴妖作怪,危害百姓,每当黑龙返回的时候,整个关上村上空便会乌云密布,电闪雷鸣,倾盆大雨。这时,青龙为保护当地人民群众的安全,挺身而出,与黑龙大战,由于青龙体弱温驯,每次搏斗都是以青龙输而告终。

托塔天王李靖被洱海边挖色大城供奉为本主,由于当时关上村一带属大城区域,李靖就派遣三太子哪吒到关上村帮助青龙降服黑龙,不得再兴风作怪,以潺潺流水造福百姓。关上村的后人感恩戴德,选址于这片古树林,建祠筑庙,塑像敬香,供奉哪吒为境内的本主,感谢哪吒太子帮助青龙造福百姓。

灵泉本主庙掩映在猫猫山(弥勒山)五峰岭脚下一片古树林中,前有水塘,后依新修建的天寿寺,左侧为由原天寿寺遗址改建而成的关李完小,古木苍天,气候凉爽。大门前右侧一株上百年的古栗树,虽饱经沧桑,仍枝繁叶茂。

庙右侧和庙门前的古栗树下有一大一小两个水源点,前下方原有两个水塘,上塘较小,主要关集从庙右侧大磨口小破箐地下涌出的水源,过去水大,常年水满塘溢。下塘稍大,关集从上塘溢出的水源和庙门前古树下淌出的供村民生活饮用的水源。后来由于气候变化,原有的两个出水点出水都越来越少,村里就将两个水塘合二为一,改造成现在的一个水塘,并在水塘的西北角,原从地下涌水的地方修造了抽水站,抽水供全村人畜饮用,其他水源则全部关集到水塘中用于生产。

本主庙是本村莲池会自发组织恢复重建的。庙宇大门正对水塘,整个庙宇坐北朝南,分上中下三个平台,占地面积约1000多平方米。最上一台建有大殿和左右厢房,大殿为三开间建筑,屋顶为四面出阁架斗。正殿供奉的是木雕塑像,正中为托塔天王李靖,李靖右边依次为李靖夫人、哪吒太子、哪吒太子夫人及丫鬟,李靖左边供奉的依次是金吒、木吒及一个不清楚来源的小和尚。

左边侧殿供奉的是泥塑的大黑天神,右边供奉的则是泥塑的子孙娘娘等,大殿左右各建有简易的厢房,供奉的是财神、山神、土地等,供人们敬奉,保佑家庭五谷丰登、六畜兴旺,万事顺利,家庭和顺。

第二台为平台,是春节期间接本主时抬轿的善男信女摆放本主轿子、舞龙耍狮的地方。最下一台为土平台,有一个简易房子供人们烧火煮饭和休息。

每年的农历正月初一到初四是关上村的本主节,由于地处古驿道核心,洱海周边东来西去的脚行客驻足这里,所以关李村的灵泉本主节曾经是洱海周边最热闹的本主节之一。正月初二,人们将本主及其配神从本主庙接出,安置在特制的神轿中开展巡游,在“行宫”中供奉,供人们祭祀,到初四,人们组织人员敲锣打鼓耍青龙,将本主送回本主庙摆放原地供奉,祭谢祈福。春节节日过完,全村逐渐恢复农事生产。

关上村本主崇拜及本主庙在当代小山村的社会生活中发挥着积极的作用,在关上村白族人民的心目中,本主是守护神,既有着神的超人智慧和力量,也有着人的亲和与喜怒哀乐,对本主的崇拜和祭祀,也并非祈求来生来世的福祉,而在于今生今世的幸福和吉祥,相信本主能够保佑人们逢凶化吉,实现美好的愿望。关上村白族人民对本主的祭拜,充满着独特的民族情趣,给深山古村增添了浓郁的民族风情。

作为洱海东北重要的古老小驿站的关李,从字面上理解就离不开哨卡的“关”,在这样,关卡以碉楼的方式呈现,而且是两座,一座“关上驿”,俗称“南碉楼”,建于清代中后期,坐南朝北,为方形二层,木石结构建筑,长5.2米,宽4.3米,高约10米。一层作为通道,顶部为拱顶。二层为方形。2006年当地群众对屋面和墙体进行了维修。蓝天白云下,从楼洞里进去就是关上,一弯村道如流水一般穿过小村,然后在村尾另一座同样规模的碉楼巍然收关,收关的那座上书“关上”,俗称北碉楼,建于清代中后期,坐南朝北,为方形二层,木石结构建筑,长4.4米,宽3.7米,高8.6米。一层作为通道,顶部为拱顶;二层为方形,距南碉楼约300米,是宾川保存较好的碉楼,两座碉楼对研究清代宾川的历史有一定的价值。

两座哨卡之间的通道两边,是破旧却魅力十足的古老庭院。沧桑的驿道至今仍然静静地躺在山间密林里,走过曾经繁华的光滑石板路,山风抚慰,雨水涤荡,落寞地叹息着日出日落。尽管如此,古老时光的味道足以让每个邂逅者浑然而醉!

图文/杨宏毅 王静红 杨润 赵英明

编辑/杨宏毅

责编/王静红

审稿/ 安建雄

终审/杨凤云 吴洪彪

网友评论文明上网,理性发言