【铸牢中华民族共同体意识】宾川迎侨堂:一座承载归侨多元文化共融的建筑

一座建筑,一部历史。走近斑驳沧桑而又不失典雅庄严的宾川县迎侨堂,浸润在这座建筑物里的那种厚重、浓郁侨乡文化气息便扑面而来。进入殿堂,里面的一砖一瓦、一壁一物、一椅一桌,可回放出上世纪六十年代东南亚侨胞侨眷回归祖国,在宾川这块炙热的土地上与各族群众共融发展的历史。

建设发展沧桑

迎侨堂光芒四射的历史光环要从它的修建历史说起。

1961年3月,为迎接安置印尼归侨并让他们更快适应和融入国内生活,经中侨委批准,在太和华侨农场修建“迎侨堂”作为归侨综合活动场所,建设资金主要来自于国务院专款,修建木料是组织全场劳动力从周边山区一根根抬出来,所用的砖瓦则是农场自制,整个建筑采用苏联和印尼风格。1963年7月,迎侨堂主体工程竣工,建筑面积为946平方米,分为上下两层,前厅、中厅、后厅三个部分。内设图书阅览室、电影放映机械设备存储室、音乐舞蹈排练室和场部机关办公室。1982年为完善其功能,又安装了排椅和天花板,增添了舞台等配套设施。后因年久失修,迎侨堂失去了往日的辉煌。在各级党委政府和侨务部门的关心支持下,2017 年底,修复迎侨堂工作开始动工,按照修旧如旧(修旧如故) 的原则具体组织实施。修复工作于 2017 年底开始动工,项目整合省级侨务部门补助资金和棚户区改造项目资金总383.01万元,分为两期实施。第一期于 2018 年 6 月完成投入资金 92.01 万元。第二期于 2019年12月完成,投入资金 291万元,同时对周围环境风貌进行了重新整治改造。一个集侨乡文化历史、归侨侨眷聚会,各族群众休闲娱乐的全新的迎侨堂重现昔日芳华。

多元文化共融

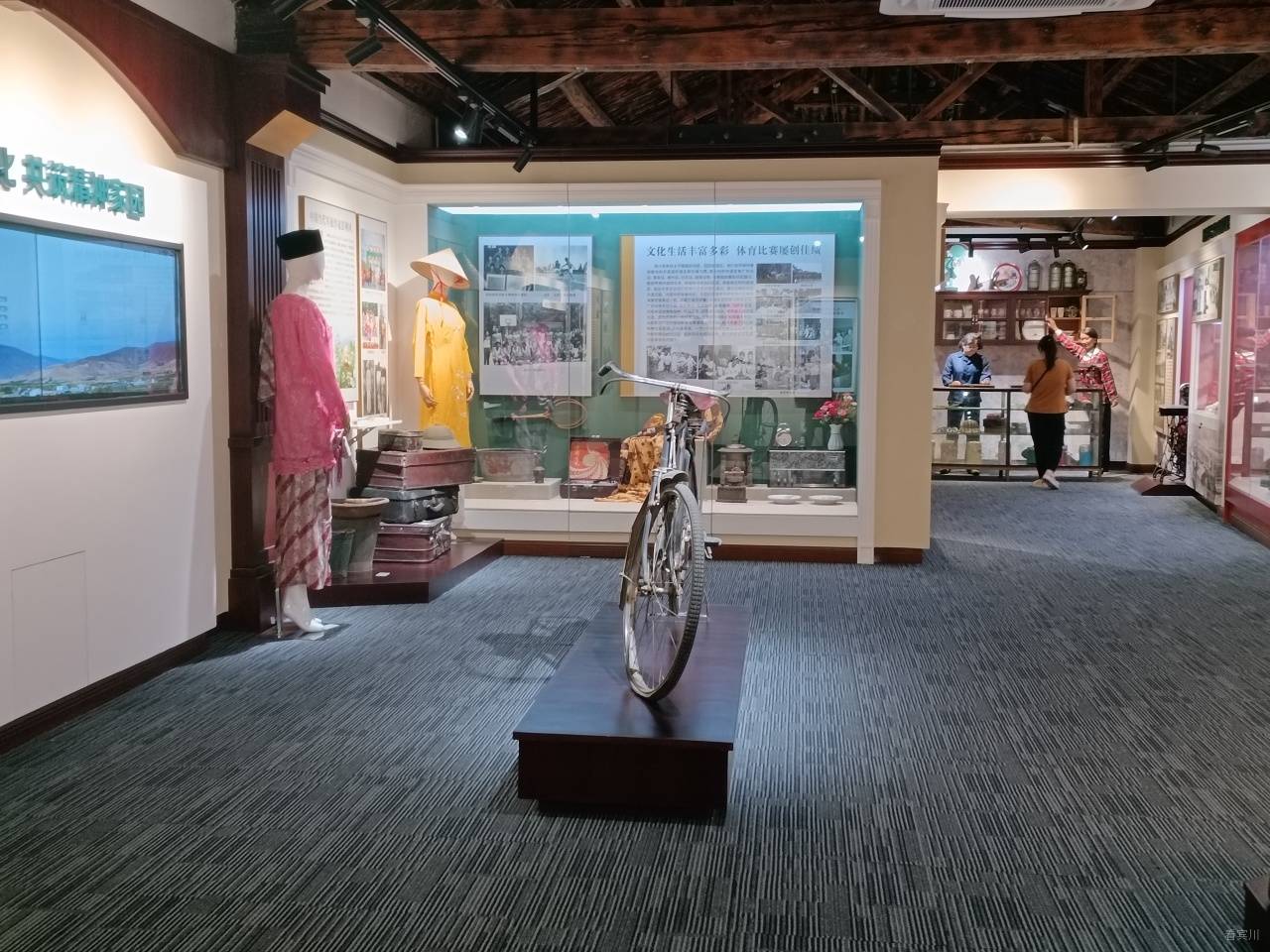

迎侨堂从建设至今一直成为太和华侨农场的标志性建筑,平时,农场的各国侨胞侨眷与当地各民族群众在迎侨堂内组织开展各类文体活动,尤其是特殊的节日,印尼归侨侨眷将印尼的特色美食做好带到迎侨堂与其他各族群众相互分享,并介绍制作程序,其他各族群众也将本民族中的特色美食与归侨侨眷一同分享。在迎侨堂里,各族群众,包括归侨在内的各民族群众一同开展文艺活动、一同观看电影、一同品尝各族美食、一同欣赏各族服饰。 各国归侨的语言文化、风俗习惯、饮食服饰等在这里交往交流交融。中华民族共同体意识在这里得到深化,各国侨胞与当地各族群众平等团结互助和谐的民族关系在这里展现。

担负历史使命

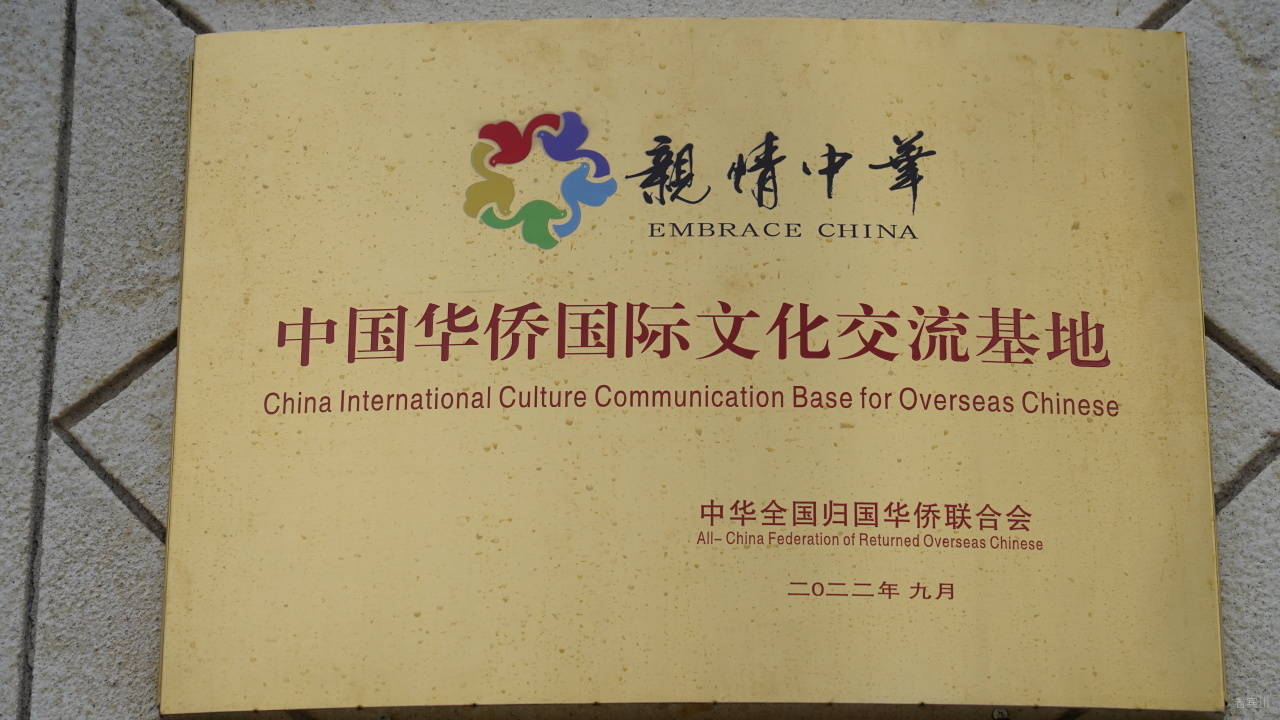

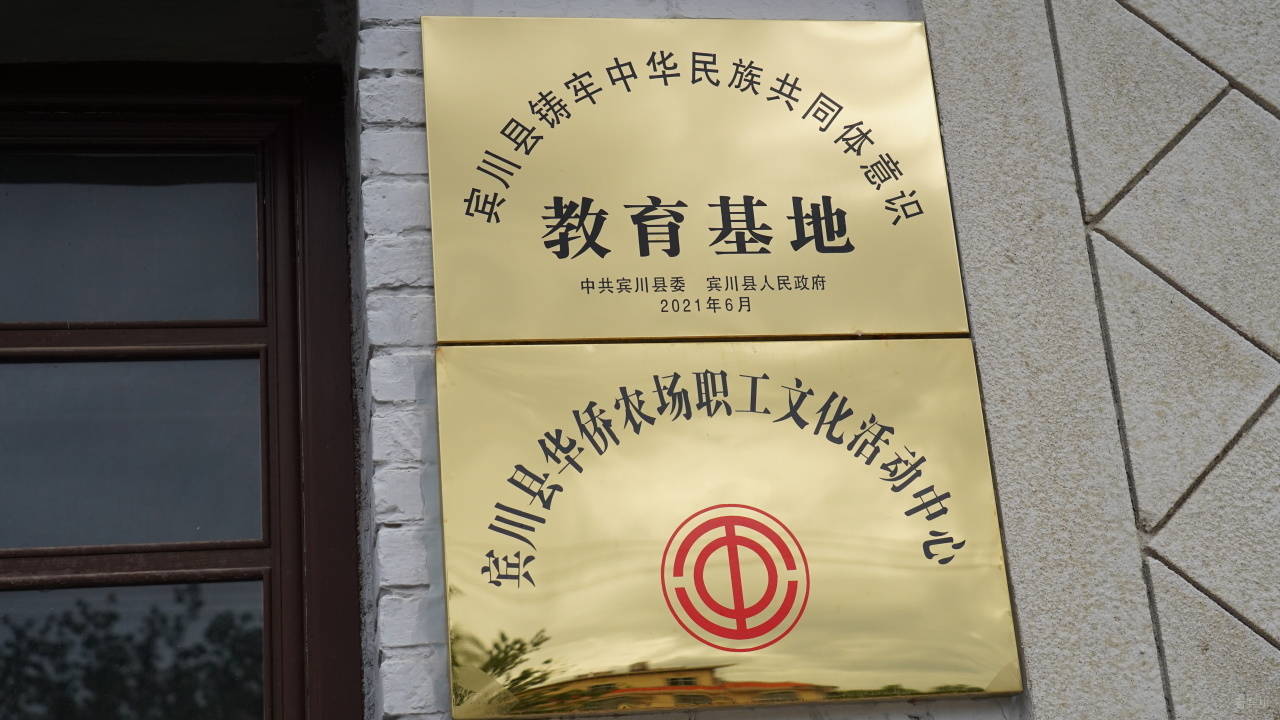

宾川建立了4个华侨社区,有来自印尼、印度、缅甸、越南、新加坡、马来西亚、柬埔寨、泰国等8个国家的归侨侨眷5742人,与25个国家和地区有着广泛的联系。迎侨堂在铸牢中华民族共同体意识,促进各国归侨侨眷与宾川当地各族群众的经济、社会、文化共融中所起的作用、意义更进一步凸显。迎侨堂成为了各国归侨、当地各族群众文化的交流交融的场所,成为各国文化与中华文化交流共融的中心地。历年来各国归侨侨眷回归祖国,与宾川各族群众共居共学共事共乐的互嵌共融发展史通过电子屏幕、图片文字、物件摆设等图文并茂立体形式在迎侨堂得到了展示,成为了侨史陈列馆。走进馆内就翻开了一部有着厚重感的侨史传奇。2020年,迎侨堂成功申报为大理州第七批文物保护单位。2022年9月,中国侨联审议通过了宾川县柳家湾华侨社区的迎侨堂为第十批“中国华侨国际文化交流基地”。2023年6月,在迎侨堂举行“大理州华侨农场侨史陈列馆”揭牌。

宾川县迎侨堂成为了海内外中华儿女寻根铸魂圆梦的一抹乡愁,唤起了每一个中华儿女传承和弘扬中华优秀文化的责任感和使命感,让铸牢中华民族共同体意识在归侨侨眷与当地各族群众心中扎根。居住在宾川的各国归侨侨眷也成为传播中华文化的天然桥梁和向世界展示中国的重要窗口。

图文/胡雪梅

编辑/李丹

责编/李丹

审核/朱晓天

终审/杨凤云 吴洪彪

网友评论文明上网,理性发言