【霞客行宾川】⑤ 入住鸡足山大觉寺

【原文】从村后西循山麓,转而北入峡中,缘中条而上,一里,大坊跨路,为灵山一会坊,乃按君宋所建者。于是冈两旁皆涧水冷冷,乔松落落。北上盘冈二里,有岐,东北者随峡,西北者逾岭;逾岭者,西峡上二里有瀑布,随峡者,东峡上二里有龙潭;瀑之北即为大觉,潭之北即为悉檀。余先皆不知之,见东峡有龙潭坊,遂从之。盘磴数十折而上,觉深窅险峻,然不见所谓龙潭也。逾一板桥,见坞北有寺,询之,知其内为悉檀,前即龙潭,今为壑矣。时余期行李往大觉,遂西三里,过西竺、龙华而入宿于大觉。

——《徐霞客游记校注》第905-906页

【原文】二十三日饭于大觉,即东过悉檀。悉檀为鸡山最东丛林,后倚九重崖,前临黑龙潭,而前则回龙两层环之。先是省中诸君或称息潭,或称雪潭,至是而后知其皆非也。弘辨、安仁二师迎饭于方丈,即请移馆。余以大觉遍周以足疾期晤相约见面,于是欲少须之。乃还过大觉,西上一里,入寂光寺。住持者留点。此中诸大刹,惟此七佛殿左右两旁俱辟禅堂方丈,与大觉、悉檀并丽。又稍西半里,为水月、积行二庵,皆其师用周所遗也,亦颇幽整。

——《徐霞客游记校注》第906页)

灵山一会坊

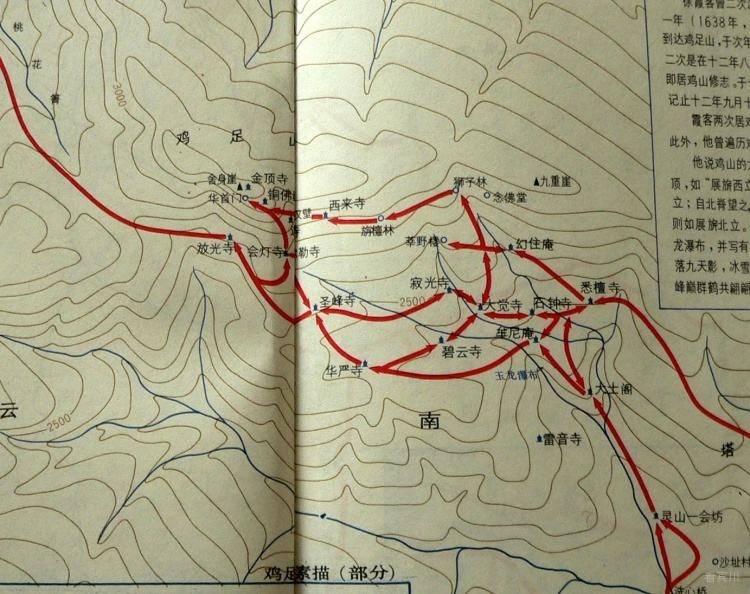

明崇祯十一年(1638)十二月二十二日,徐霞客第一次到鸡足山灵山一会坊。进坊后,沿现在的步行游道而上,至滴水亭见一岭分两峡,一峡西上为玉龙瀑布,一峡东上为悉檀寺龙潭。徐霞客沿东峡即今上山的步行游道而上,途中见到“坞北有寺,询之,知其内为悉檀”(见《徐霞客游记校注》第906页)。因其顾仆已将行李挑至大觉寺,故继续前行,西上三里,过现在只存遗址的西竺、龙华两寺到达大觉寺。徐霞客在大觉寺住了一天两夜,二十四日,应悉檀寺僧恳请移住悉檀寺。从此,悉檀寺成了徐霞客在鸡足山的立足之地,他外出考察其他寺庵、景点时,只要能回悉檀寺食宿,都回悉檀寺。

灵山一会坊

灵山一会坊,是鸡足山山门,是尘世与佛国净土的分界线,是上鸡足山的必经之地,徐霞客两次上鸡足山都经过这里,两次都对灵山一会坊作了考察记录。第一次是明崇祯十一年(1638)十二月二十二日,从洗心桥过沙址村,“从村后西循山麓,转而北入峡中,缘中条而上,一里,大坊跨路,为灵山一会坊,乃按君宋所建者。”(见《徐霞客游记校注》第905页)。第二次是明崇祯十二年(1639)八月二十二日,考察盒子孔后“随北来大路,上灵山一会坊。二里,至坊下,即沙址西来路所合者”(见《徐霞客游记校注》第1204页)。

灵山一会坊位于鸡足山南麓,是鸡足山的山门。相传在2500多年前的一天,佛祖释迦牟尼在此设坛讲经,有上百亿天人聚集在此听经,佛祖手拈婆罗花示众,众人皆茫然,惟迦叶破颜微笑,遂得佛祖教外别传之旨,开佛门禅宗一脉,故名“灵山一会”。灵山一会坊始建于明万历三十一年(1603),清康熙二十八年(1689)重修。原坊毁于上世纪六十年代,1985年在灵山一会坊原址按原样重建,为一坊三门结构。坊的两面,高悬已故中国佛教协会会长赵朴初先生题书的“灵山一会”“天开佛国”“地涌化城”大匾。两边悬挂“梵钟声彻三千界;鸡足名标第一山”楹联,道出了鸡足山在佛教名山中的地位。牌坊背面悬挂着清末云南状元袁嘉谷撰写的长联,此联高度概括了鸡足山佛教文化和历史文化的深厚内涵,堪称鸡足山第一长联。

灵山一会坊

九莲寺

九莲寺,徐霞客第一次进入灵山一会坊,只关注周围的自然环境,“于是冈两旁皆涧水泠泠,乔松落落”(见《徐霞客游记校注》第905页)。第二次进入灵山一会坊,关注的不只是自然环境,还关注人文建筑,“其西南隔涧,有寺踞坡麓,为接待寺。此古刹也,在西第一支东尽之麓,鸡山诸刹,山路未辟,先有此寺,自后来居上,而此刹颓矣”(见《徐霞客游记校注》第1204页)。今天我们看到的是与之相接的九莲寺,由于九莲寺与接待寺相接,有人就把九莲寺误认为亦名接待寺。

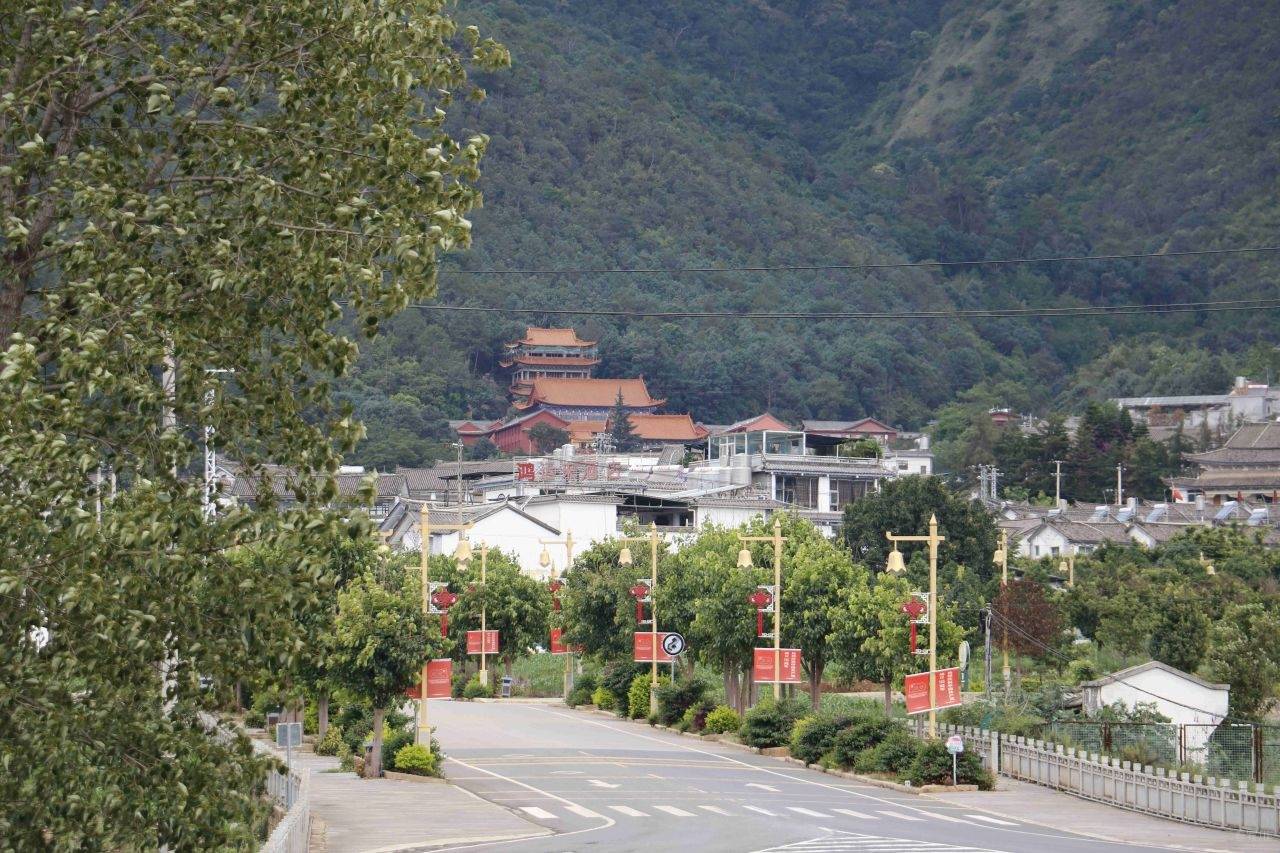

九莲寺位于鸡足山脚“灵山一会坊”西面,因寺周围山丘如莲花瓣状,寺院正居莲台之上,莲花出淤泥而不染的特征,被尊为佛教的圣花,九莲寺名源于此,寓意深矣。据山志载,九莲寺建于明嘉靖年间(1522-1566),始为接待僧尼居静之处;明万历三十八年(1610),僧人无为扩建为寺,徒弟紫真、觉用又继续增修;上世纪六十年代被毁,1985年,政府拨款修复。1997年至2000年进行了扩建,现九莲寺主要建筑有天王殿、大雄宝殿、三圣殿、藏经楼、客堂、钟鼓楼、东西厢房、东西方丈院、大小斋堂及教学综合楼等,建筑面积约12600平方米。2003年,经云南省宗教局、云南省佛协批准在鸡足山九莲寺成立云南佛学院尼众部。1989年2月,宾川县人民政府公布其为县级文物保护单位。

清康熙二十二年(1683),担当和尚到鸡足山朝拜,在九莲寺留下了“数椽不愿居山顶,六月还须坐火边”的千古佳句。

虚云寺

虚云寺,又名觉云寺、大觉寺,是鸡足山著名的八大寺之一。在紫云山前,万寿庵上,背靠望台。明嘉靖四十二年(1563),高僧儒全禅师向大理杨宗尧募化建小庵。明万历三年(1574),姚安土知府高凤又捐资增建殿堂,取名觉云寺。万历十七年(1589),太监杨文泰回京复命,慈圣太后仰慕此寺道风纯正,颁赐《大藏经》一部,命湖北僧人本安、江苏僧人福登亲送到寺,贮于“二观楼”。明万历三十年(1602),住持可全禅师募化扩建,更名大觉寺。“大觉”的本义是佛的彻底觉悟,上世纪六十年代被毁,1998年重建。因虚云老和尚当年到鸡足山礼佛曾住此寺,故更名为“虚云禅寺”。新建的虚云禅寺,是继美国虚云禅寺、匈牙利虚云禅寺之后,世界上第三个虚云禅寺。院内有一株宋梅,传说是宋代慈济禅师亲手栽的。

明崇祯十一年(1638)十二月二十二日,徐霞客第一天登鸡足山就入住大觉寺,并在游记中多次记述大觉寺:“龙华之北坡上,即大觉寺。”“故其下当结大觉,为一山首刹,”“论刹当以大觉中悬为首,而西之寂光,乃其辅翼,东之悉檀,另主东盟,而此寺之环拱者独尊。”还详细描述了当时技术比较先进的人工喷泉:“轩中水由亭沼中射空而上,沼不大,中置一石盆,盆中植一锡管,水自管倒腾空中,其高将三丈,玉痕一缕,自下上喷,随风飞洒,散作空花。……故倒射而出亦如之,管从地中伏行数十丈,始向沼心竖起,其管气一丝不旁泄,故激发如此耳。”

寂光寺

寂光寺,在锦霞山下,背靠梅檀岭。寺名含义为:阐扬寂静的真理和真智的光的寺院。因原寺院中陈列着两口铜铸大锅,人们又称之为“大锅寺”,是明代鸡足山八大寺之一。明弘治年间(1488-1505)创建花椒庵,明嘉靖年间(1522-1566)庵毁,明嘉靖三十七年(1558),高僧本贴同苏鹏程、杨舟建寺。明万历年间(1573-1619)高僧儒全向童指挥募化重修,明天启年间(1621-1627)儒能再修。清康熙二十八年(1689)学彦、通智重建。明清以来,许多国内著名的高僧都在寂光寺修持过,如:儒全、真澄、读彻、无住等。

以诗、书、画“三绝”著称于世的一代名僧担当还为寺院题写了三幅楹联。寺院原属子孙丛林,民国十一年(1922),云南省长唐继尧命令改为十方丛林,由十方和尚佛耀接收管理。1952年、1963年,人民政府两次拨款修缮,上世纪六十年代被毁。2007年在原址恢复重建。

明崇祯十一年(1638)十二月二十三日,徐霞客在大觉寺吃过饭后,便到悉檀寺,该寺长老弘辨、安仁请他移住悉檀寺,徐霞客以“大觉遍周以足疾期晤,于是欲少须之。乃还过大觉,西上一里,入寂光寺。住持者留点。此中诸大刹,惟此七佛殿左右两旁俱辟禅堂方丈,与大觉、悉檀并丽”(见《徐霞客游记校注》第906页)。从此可看出,寂光寺在当时也是一个规模宏大、庄严壮丽的大寺院。

图文/ 杨宏毅

资料来自《霞客游踪》

编辑/ 杨宏毅

责编/ 李丹

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

网友评论文明上网,理性发言