霞客行宾川:⒇ 两次拜访华严寺

【原文】......度桥,始为西南本支,又西半里而得华严寺。寺当西南支之脊,东北向九层崖而峙,地迥向异,又山中一胜也......规模亦整,与传衣伯仲。嘉靖间,南都古德月堂开建,其徒月轮,以讲演名,万历初,圣母赐藏。后遭回禄。今虽重建,绀宇依然,而法范寂寥矣。寺东有路,东行山脊,乃直达传衣者。由寺前峡上西行,半里,复有亭桥横跨涧上,即东桥上流也。寺左右各有桥有亭,山中之所仅见。

【原文】十二日妙行来,约余往游华严,谓华严有老僧野池,乃月轮之徒,不可不一晤......昔余以岁首过华严,其徒俱出,无从物色。余时时悼月公无后,至是而知尚有人,亟饭而行......由溪南向西北行,于是涉西支脊矣。半里,乃入华严寺。寺东向,踞西支大脊之北,创自月潭,以其为南京人,又称为南京庵。至月轮而光大之,为鸡山首刹,慈圣太后赐《藏》贮之。后毁于火,野池复建,规模虽存,而《法藏》不可复矣。野池年七十余,历侍山中诸名宿,今老而不忘先德,以少未参学,掩关静阅,孜孜不倦,亦可取也。闻余有修葺《鸡山志》之意,以所录《清凉通传》假余,其意亦善。

——《徐霞客游记》

远眺华严寺遗址

徐霞客两次拜访华严寺

徐霞客两上鸡足山,至少两次考察华严寺,并作了详细的记录,为后人研究华严寺规模及建筑特色留下了宝贵的文笔。

远眺大士阁

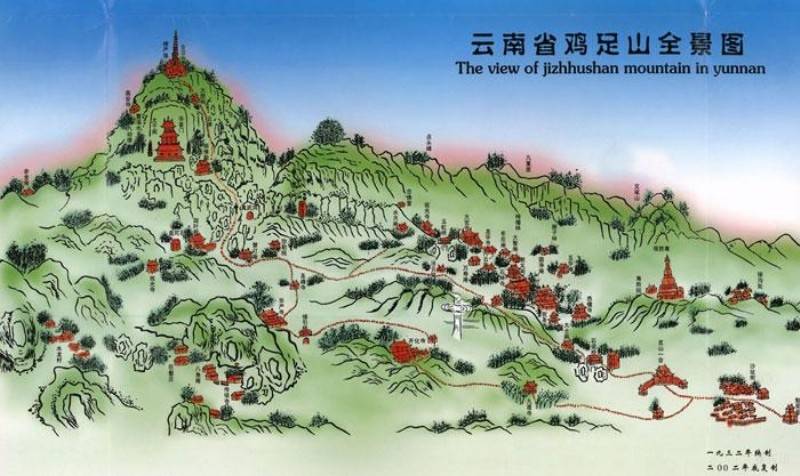

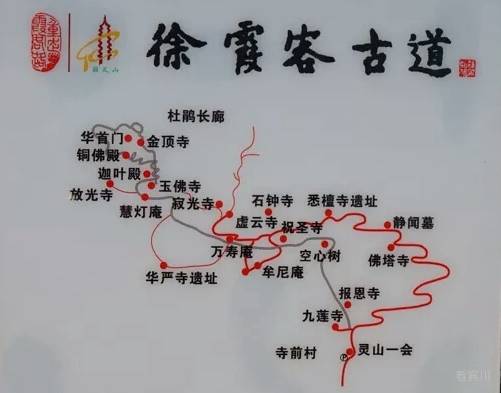

据《徐霞客游记》记载,明崇祯十二年(1639)正月初十日,因录碑留宿大士阁三摩寺的徐霞客刚刚起床,回息檀寺住宿的顾仆就回到三摩寺,报告了弘辨师已经安排人到丽江,为他们前往丽江“开路”的消息。徐霞客心情很好,决定前往华严寺考察。“余乃候饭,即从寺右大道北上,二里,陟中支之脊,有庵踞其上,曰牟尼庵。”

正月初四日,徐霞客曾经考察过牟尼庵和玉龙瀑布,这是他第二次过牟尼庵,与第一次描写明显不同:“其前松影桃花,恍有异致。庵后即观瀑亭,回瞰瀑布,真有观不足之意。”徐霞客沿途重点考察记述玉龙瀑布的水系和环境:“仍溯中支二里,过息阴轩,从其后直西一里,又南下渡涧西行,已在大觉寺蔬圃之南矣。盖大觉蔬圃当中支之后,中支至是自北转东,其西有二流交会,即瀑布之上流也。一自罗汉壁东南下,一自华严东北流,二水之交,中夹一支,其上为慧林庵,乃西南支东出之旁派,圣峰白云寺所倚者也。”

他在记录水系的同时,仔细观察到华严寺的道路,以及与周边毗卢、祝国、法照等寺院的关系:“华严之路,又从圃东渡其下流。乃从涧南溯之西上,一里半,渐逾支脊。其南复有一涧,与西支东走之脊隔。又从其涧北溯之西上,一里余,见脊上有冢坟墓三四,后有轩楼遗构,与冢俱颓。此脊乃西支余派,直送而出,无有环护,宜其然也。由冢西复下峡,其峡复有二:在南者,自西支法照寺南发源,东下经华严寺北,至此而与北涧合;在北者,自西支法照寺北发源,东下经毗卢寺北,至此而与南涧合。二水之交,中夹一支,为华严寺北向之案,亦西南支东出之旁派,毗卢、祝国二寺所倚者也。涉北涧,有二岐:随涧西行者,为祝国、毗卢道;由支端登脊而上,溯南涧之北西行者,为华严道。”

随后,徐霞客进入了华严寺的外围:“余乃登脊,瞰南涧行。一里,有亭桥横跨涧上,乃华严藉为下流之钥也。度桥,始为西南本支,又西半里而得华严寺。”徐霞客开始考察记录华严寺:“寺当西南支之脊,东北向九层崖而峙,地迥向异,又山中一胜也。盖鸡山中东二支,及绝顶诸刹,皆东南二向,曾无北拱者,惟此寺回首返照,北大山诸林刹,历历倒涌,亦觉改观。”徐霞客认为,华严寺“规模亦整,与传衣伯仲。”他在游记中记录了华严寺初建于“嘉靖间,南都古德月堂开建,其徒月轮,以讲演名,”明万历初,圣母(皇帝的生母)赐藏,后来遭到火灾被毁:“后遭回禄。今虽重建,绀宇依然,而法范寂寥矣。”他记录了华严寺与传衣寺两大寺院的连接道路:“寺东有路,东行山脊,乃直达传衣者。由寺前峡上西行,半里,复有亭桥横跨涧上,即东桥上流也。”徐霞客认为“寺左右各有桥有亭,山中之所仅见。”

徐霞客第二次考察华严寺,是明崇祯十二年(1639)第二次到鸡足山时。当年九月初十日,跟随多年的顾仆弃他而去,加上身体、多雨等多方因素,徐霞客心情极差。九月十二日,妙行师傅约他游华严寺,告诉他华严寺有一位老僧叫野池,是月轮之徒,一定要去拜访。徐霞客于崇祯十二年(1639)正月初十日专门考察了华严寺,没有遇到主持师傅,听说还有老僧,于是同意前往拜访:“昔余以岁首过华严,其徒俱出,无从物色。余时时悼月公无后,至是而知尚有人,亟饭而行。”这一次徐霞客与妙行从息檀寺出发“西一里,逾东中界溪,即为迎祥寺,于是涉中支界矣。又一里余,南逾锁水阁下流水登坡,于是涉中支脊矣。西北溯脊一里,过息阴轩。又循瀑布上流,西北行里余,渡北来之溪,于是去中支涉西支界矣。又北里余,西涉一峡溪,再上一西来小支之嘴,登之西北行。”

这次的考察一路还是以水为主:“一里,又西度亭桥,桥下水为华严前界水,上下俱有桥,而此其下流之渡桥。内峡中有池一圆,近流水而不混,亦龙潭类也。由溪南向西北行,于是涉西支脊矣。半里,乃入华严寺。”徐霞客考察了南京庵,心中仍然纠结华严寺被火烧的前前后后:“寺东向,踞西支大脊之北,创自月潭,以其为南京人,又称为南京庵。至月轮而光大之,为鸡山首刹,慈圣太后赐《藏》贮之。后毁于火,野池复建,规模虽存,而《法藏》不可复矣。”

他们一行拜访了年逾七十的野池师傅,交谈甚欢,评价很高。听说徐霞客正准备修葺《鸡山志》,遂将自己收录的《清凉通传》送给徐霞客:“历侍山中诸名宿,今老而不忘先德,以少未参学,掩关静阅,孜孜不倦,亦可取也。闻余有修葺《鸡山志》之意,以所录《清凉通传》假余,其意亦善。”当天一直交谈到下午,快要离开时,鹤庆史仲文听说徐霞客在华严寺,也要前来“史君闻余在,亦追随至。余恐归途已晚,遂别之,从别路先返,以史有舆骑也。”随后一段时间,徐霞客与“史君”成了挚友,一同考察记录了鸡足山,留下了宝贵的文字。

华严寺遗址

华严寺曾经是鸡足山八大寺中第三大寺,位于鸡足山西支大脊北面,背靠熊罴岗,面向九重崖,是山中唯一坐西向东的寺院。

据文献记载:华严寺原址在一片原始森林,这里是熊窝,平时无人敢到。真圆和尚选定这个地方,趺坐通宵,群熊没有伤害他,而是对着真圆大吼三声散去,真圆和尚于是在此建庵修行。“大方广为所证之法,佛以华庄严法身”故名“华严”。明嘉靖初年,南京僧人真圆卓锡于此,建庵静修,后人称为“南京庵”。后来黔国公沐英捐资扩建为寺。原寺内建有沐公祠,后来经历颁赐藏经,特赐紫衣,后因火灾烧毁。后多次重修,上世纪60年代被毁,现仅存遗址。

古银杏、古茶花、柳杉

华严寺没有得到恢复,但周边的这些古树被完整的保存了下来,400多年来见证着寺院的兴衰,其中古柏树、柳杉、古银杏是建寺时留下来的。

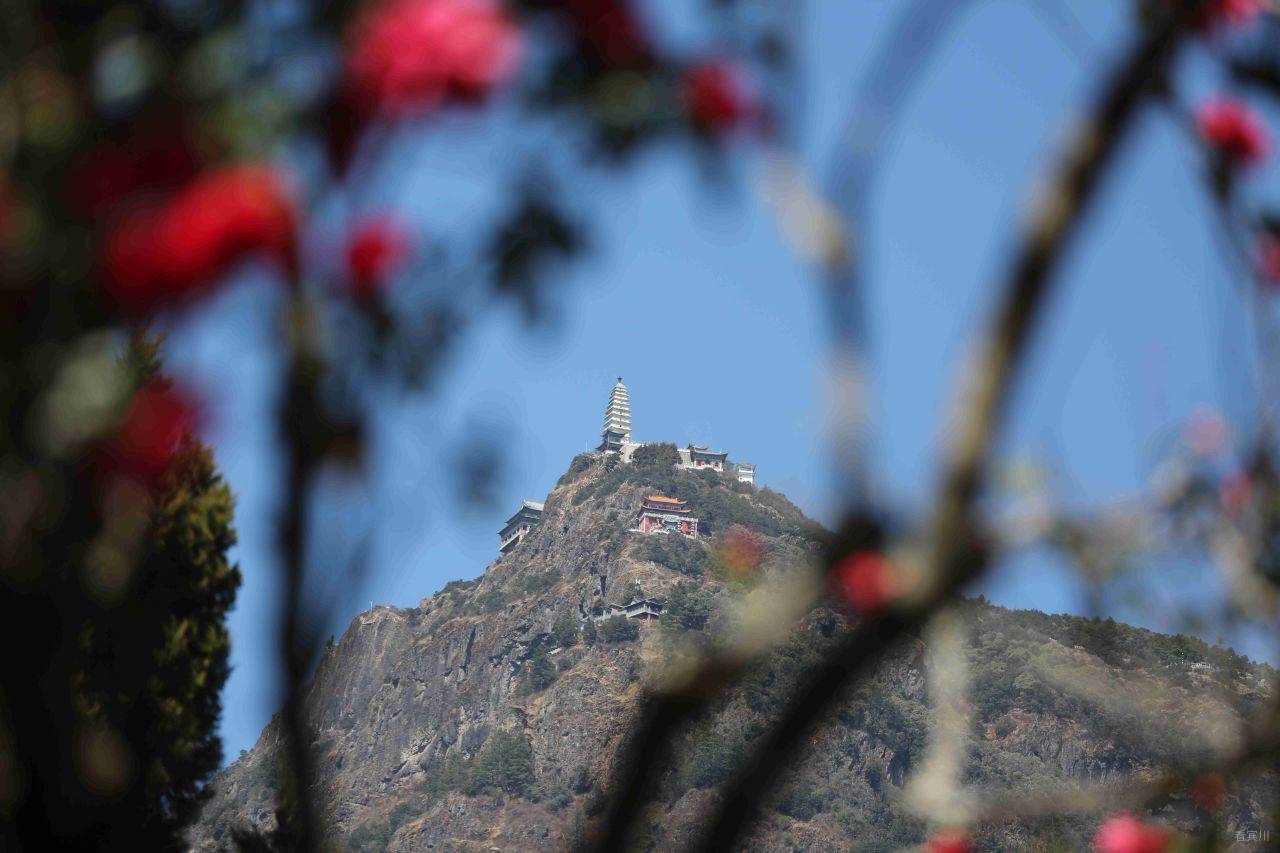

还有两株古茶花,树龄400多年,左边一株名为九心十八瓣大红狮子头,树高6.9米,树径34.7厘米;右边一株名为菊瓣绯红通草片,树高8米,树径37.6厘米。每年二三月份,两株历经数百年风霜雨雪的茶花,绽满了鲜艳火红、比碗口还大的花朵,远望似一片绚丽的云霞,大朵大朵的茶花缀满枝头,和金顶在同一条线上,透过灿若云霞的花朵空隙,高耸入云的金顶楞严塔映入眼帘,如映在画中一般,形成一幅“茶映宝顶”的美景,甚为壮观。

华严寺的古茶花每年二月中旬初开,到四月初才会全部凋谢。每每开放时节,知晓这个地方的人如约而至,拍照、录视频、发抖音等等,这里成了鸡足山有名的网红打卡点。

图文/ 杨宏毅

资料来自《霞客游踪》《游在宾川》,部分图片为视频截图,向作者致谢!

编辑/ 杨宏毅

责编/ 李 丹

审稿/ 安建雄

终审/ 杨凤云 吴洪彪

协办:宾川县徐霞客研究会

鸡足山旅游投资公司营销中心

网友评论文明上网,理性发言