【文化宾川】宾川文坛的“白族文化守望者”——杨树荣

杨树荣:宾川文坛的“白族文化守望者”

在云南宾川这座滇西小县城的文化圈里,提起杨树荣的名字,几乎无人不晓。这位1962年出生于鸡足山麓沙址古村的白族汉子,用五十余载的人生岁月,在教育、统战、政协等多个领域留下了坚实足迹,更用半个多世纪的笔耕不辍,在平凡岗位上书写了不平凡的人生篇章,在云南文坛书写了一段属于宾川的文学传奇。

杨树荣的成长环境为他日后的文学创作埋下了深厚根基。他出生于宾川县鸡足山麓的沙址古村,这里既是佛教圣地鸡足山的门户,又是宾川县白族文化保存较为完好的传统村落。在汉白双语教学环境中启蒙的他,似乎天然拥有跨文化的视野。

在沙址完小完成小学和初中教育后,杨树荣于1977年考入宾川三中,1981年从大理师范毕业走上工作岗位。这一路求学经历不仅赋予他扎实的文化功底,更培养了他对知识的渴求与对文化的敬畏。从乡村教师到理论宣传工作者,从党务工作者到统战、宗教工作者,再到政协工作者,杨树荣的职业生涯跨越多个领域。这位看似普通的基层干部,在多个岗位上展现出了他的卓越才华。

2004年他被省委省政府表彰为“全省宗教工作先进个人”;2014年其统战工作先进事迹被中央统战部和云南省委统战部专题介绍;2025年,他的文学作品又成为“宾川作家群研讨会”的焦点。这两种看似不同的身份在他身上得到了和谐统一。

但真正让他在宾川文化界享有盛誉的,是他数十年如一日对文学的坚守。自1985年发表处女作以来,四十余年间,他的作品如同鸡足山上的晨钟暮鼓,持续回响在云南文学的天空。他的文字遍及《中国统一战线》《云南日报》《边疆文学》《大理文化》《大理日报》等数十家报刊杂志。

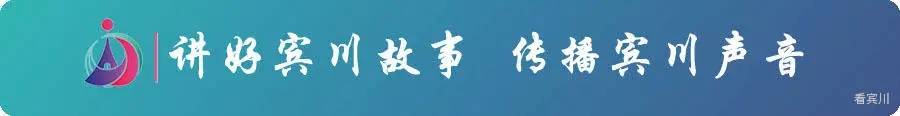

杨树荣的散文集《故乡鸡足山》《鸡足花语》《灵山溪语》《梦溪心语》构成了他的“心灵四部曲”。其中,《鸡足花语》荣获大理州人民政府公开出版奖,散文《鸡足山月》获大理报副刊优秀奖。这些作品以鸡足山为精神坐标,以白族文化为底色,既有对鸡足山月色的诗意描绘,也有对故土的深情回望;既有对白族本主文化的田野调查,也有对时代变迁的理性思考。这些作品没有华丽的辞藻,却饱含对故土的深情。他笔下的鸡足山不仅是游客眼中的风景名胜,更是白族人心中的精神图腾;他记录的沙址古村不是简单的物理空间,而是承载着民族记忆的文化容器。2025年初,在云南省作家协会和大理大学文学院联合举办的“宾川作家群作品研讨会”上,纳张元院长和农为平教授对其作品给予高度评价,认为他的创作“扎根乡土而不囿于地域,关注现实而富有诗意”。

杨树荣的文化贡献远不止于个人创作。作为省、州、县三级作家协会会员,他始终以推动地方文化发展为己任。在文学创作的同时,杨树荣还致力于地方文化的抢救与整理。他主编的《宾川黄埔》《沙址史话稿》《鸡足山文化研讨文汇》等著作,填补了宾川地区文化研究的空白。尤其值得一提的是《宾川白族本主文化》,这部著作系统梳理了白族独特的本主信仰体系,为研究少数民族宗教提供了宝贵的一手资料,为后人保存了文化DNA。

如今,年逾六旬的杨树荣依然保持着每天阅读和写作的习惯。他走访村中老人,记录即将消失的口述历史。他说:“文学是我的精神家园,宾川是我的创作源泉。”在自媒体时代,这位传统作家依然坚持用笔墨记录时代,用文字传承文化,这种坚守尤为珍贵。

从沙址古村的农家子弟,到著作等身的文化学者;从基层公务员到文学创作者,杨树荣用一生诠释了什么是真正的“文化自觉”。他的故事告诉我们:真正的文化传承者,既要有扎根乡土的定力,又要有放眼世界的胸怀;既能在本职工作中恪尽职守,又能在文学天地里自由翱翔。

在这个人人都想成为“网红”的时代,杨树荣选择做一名“乡红”——白族乡村文化的守护者,精神家园的园丁。他的存在,让我们看到了宾川文化的深厚底蕴,也让我们相信:只要有人愿意守护,文化的火种就永远不会熄灭。

图文/杨秀萍

编辑/杨宏毅

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言