【时讯副刊】古底 我可爱的家乡

古底 我可爱的家乡

丁 强

国有史,方有志,家有谱。“忘记历史就是背叛”,这些大道理说得都很漂亮,可对于一般人来说,要想了解历史,搞清一个地方的历史很难,甚至连自己的家族史、家谱都弄不明白。我也是这样一个人,我肤浅到连生我养我的故乡简史都不了解,既不知道我们乡的乡史,也不知道我们村的村史,甚至弄不清楚父系、母系的家族史。但我有一颗想要弄清这些历史真相的心,我想举着光明的火把重燃故乡历史上那些亮点,让数千年往事广为流传。

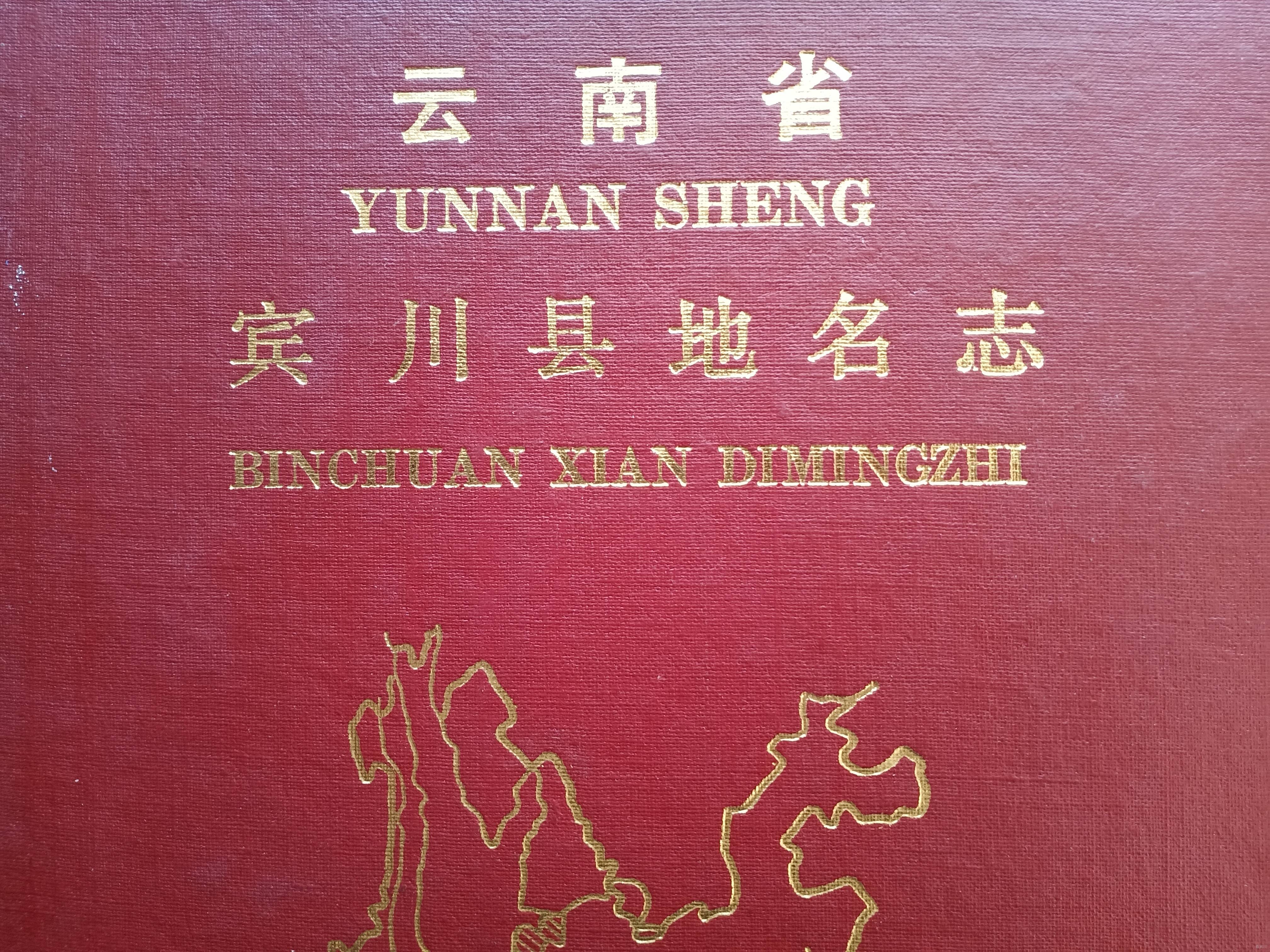

古底地名志

从2018年起,我的工作从记者、编辑转变为史书、志书、家谱撰写、编辑人员,从事史学方面的工作,去年开始学习地名志知识,参与承编云南省标准地名词典、云南省标准地名志。在工作中,我很想弄清我的家乡——大理宾川古底的历史、汉邑村村史。

有了这颗怀旧的心,我四处寻找史料,凡是与宾川有关的书籍、史料都不放过,终于在前几天,有宾川的亲人帮我找到了1989年的《宾川县地名志》(内部资料)。实录如下:

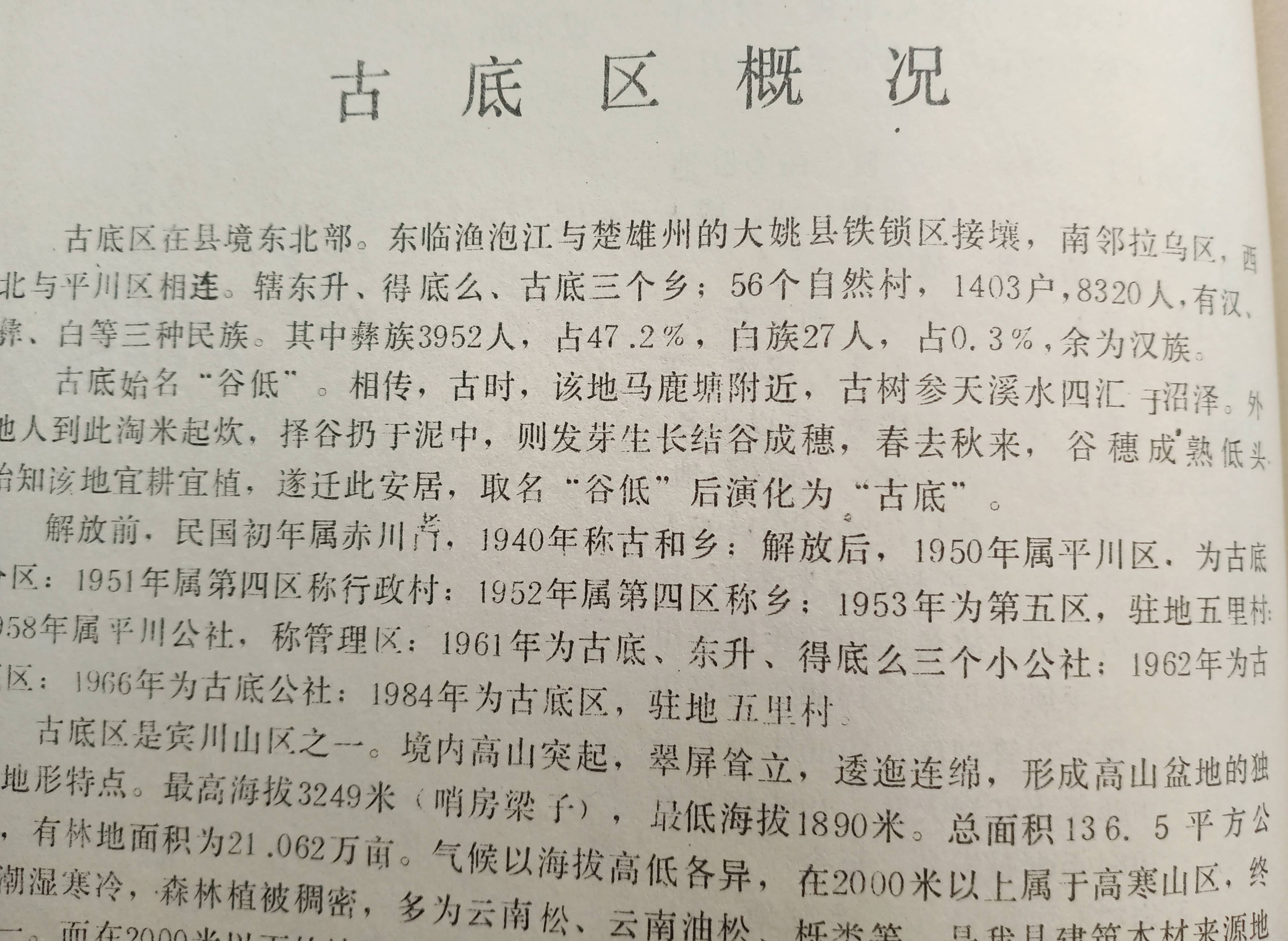

古底区在宾川县境东北部,东临鱼泡江与楚雄州大姚县铁锁区接壤,南临拉乌区,西与平川区相连。辖东升、得底么、古底3个乡;1988年末共有56个自然村,1403户,8320人。有汉、彝、白三种民族,其中彝族3952人,占47.2%,白族27人,占0.3,余为汉族;

据《宾川年鉴》记载:到撤销古底乡的2005年末,共有56个自然村,2288户,8735人。有汉、彝、白三种民族,其中彝族4002人,占46.66%,白族65人,占1.62%,余为汉族。

古底始名“谷低”。相传,古时,该地马鹿塘附近,古树参天,溪水四汇于沼泽,外地人到此淘米起炊,择谷扔于泥中,则发芽生长结谷成穗。春去秋来,谷穗成熟低头始知该地宜耕宜种,遂迁此安居取名“谷低”后演化为“古底”。民国初年,古底属赤川耆,1940年称古和乡;1950年属平川区,为古底分区;1951年属第四区称行政村;1952年属第四区称乡;1953年属第五区,驻地五里村;1958年属平川公社,称管理区;1961年为古底、东升、得底么3个小公社;1962年为古底区;1966年为古底公社;1984年为古底区,驻地五里村(后来撤区设古底彝族乡;2005年12月,古底乡整建制并入平川镇,下辖的古底、东升、得底么3个村公所改称村委会,平起平坐,不再有隶属关系)。

古底是山区,古底乡撤销之前,古底村公所属于坝区,驻地水盘磨村,另两个村公所属于山区。境内高山突起,翠屏耸立,逶迤连绵,形成高山盆地独立地形特点。最高海拔3249米(哨房梁子),最低海拔1890米,总面积136.5平方公里。森林植被稠密,多为云南松、云南油松、栎树类,为宾川县木材来源之一。气候海拔高低不同,呈现高山立体气候变化特征,海拔2000米以上为高寒山区,终年潮湿寒冷;海拔2000米以下,峡谷盆地地段比较温和。干湿度适合,雨量调匀,年均降雨量为700毫米,年均气温15.6度。水源较丰富,适宜于农作物栽种。全乡有耕地面积8849亩(平均每人1亩土地),主产水稻、小麦、玉米、蚕豆、洋芋、油菜籽等。土特产有名贵药材当归、三七、附子、油料核桃、香菌、木耳、咖啡、苹果、梨、桃等。

1961年,修通了古底区驻地与宾川县城的公路,随后与拉乌、平川、钟英也修通了公路。到1989年时,有社队企业综合厂一个,拖拉机站一个,年总产值12400元。有中学一所(古底中学),在校学生177人;小学23所,在校学生1126人,学龄儿童入学率76.8%。区级医院一所,20张床位,各乡都有医疗站。1981年,人口自然增长率为6.88%。本区还自筹资金于1966年兴建电影院一座(在水盘磨村),能容纳800名观众,有电影放映队一个。古底街是最主要农贸集市,设有供销社、信用社、食品组、木材站、营业所、粮管所、食堂、旅社等。以上古底在地名志中基本交代了地名的由来,历史沿革等大体情况。

我查找其他资料得知,古底历史悠久,考古发现,古底坝水盘磨村有石棺群,出土了石器、青铜器。《人文宾川》“大事记”记载了诸葛亮七擒孟获大事件:建兴三年(225年),蜀相诸葛亮出兵三路南征。西路由武侯亲率,二十万众逆大渡河而上……战凉山八部。初擒孟获(乌蛮首领)后纵之,战于成偈(今永胜),擒获又纵之,历半月。渡泸水于金沙渡,直捣十二官司孟获寨(今平川西山龙头山),三擒孟获于赤石崖(今平川),孟优(孟获弟)降于古底寨。

古底坝距离平川街10公里,距宾川县城63公里。从宾川县城进入平川地区,经过平川坝进入古底坝,从北到南、从东到西,依次是甸尾、干地、水盘磨、中和、五里、腾蛟、永顺、永和、南山邑、汉邑、水洞、水坪、回龙等13个村。大集体时代,这些村除了汉语地名、彝语地名,还有另一个名字,那就是生产队队名,按上述顺序依次是一队到十三队,比如水盘磨村又叫三队,永顺、永和叫七队、八队,我们汉邑村叫十队。整个古底乡人口有多9000多人,其中古底坝的人口占一半多。

红麻线米、核桃、野生小米辣、咖啡、小甑酒、松茸等是古底较有特色的产品。红麻线米表面看似粗糙,其实米质柔软,蛋白质含量高,营养丰富,香味独特,乃饮食佳品。古底核桃富含蛋白质,是最好的健脑乌发之佳品。咖啡产于渔泡江边的低热河谷气候带,产量高,品质好。小甑酒是当地人民自酿酒中正品,好喝,不打头,若是成年老窖则天上神仙也,一嗅难忘。

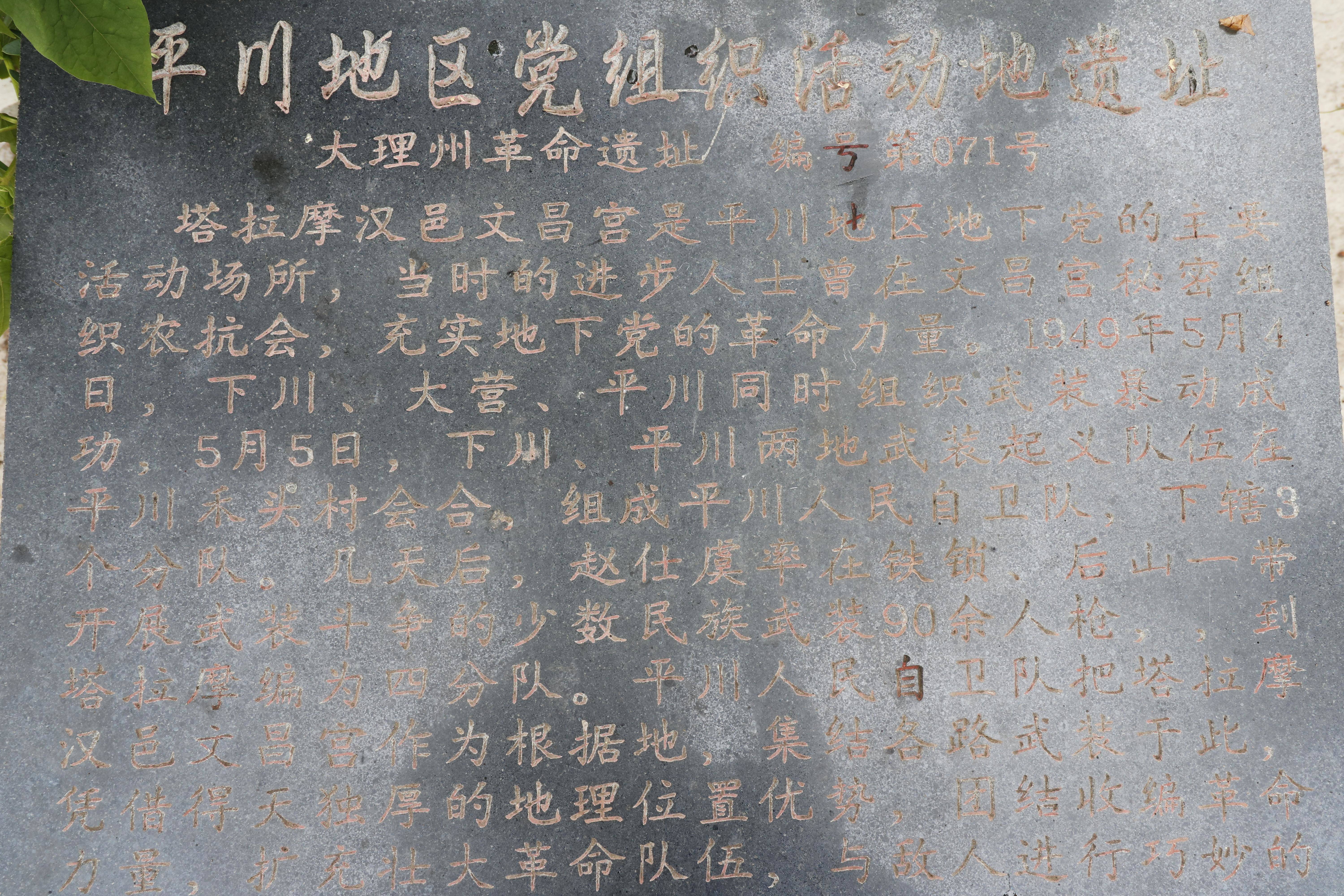

汉邑村地名志

汉邑村,地处古底坝南部,东至利哥么箐,南至山脚,西至朱家箐,北至古底河。呈点块复合聚落,海拔2000米。2014年,总人口149户576人,农业以种植水稻、玉米为主。经济来源以核桃、烤烟、畜牧为主。属革命老区之一,是宾川县地下党组织和游击武装活动场所。彝族人称为“塔拉么”,意思是松坪之意。明末清初,外省汉族后裔迁移到这里定居并从事农耕。后来,有当地彝族头人口授村名“汉邑”,和少数民族地名“塔拉么”沿用至今。古底成立公社时,在名册中确认为汉邑村,在古底大队排列中位列第十,简称“十队”。

汉邑村是我的衣胞之地,古底坝是养育我的家乡。我出生于1968年,于1994年离开家乡到昆明打拼、定居,主要经历过古底公社、古底区公所、古底乡三个阶段,也是古底坝目前为止最美好的历史时期。我的幼年、童年、青年时代都在古底度过,很多往事记忆犹新。

有人曾经写过一篇文章,说生于二十世纪六十年代末、七十年代初的一代人最幸运。从我在古底成长经历来看,我完全赞成。

那时候,古底公社、古底区公所、古底乡驻地一直在五里村(五队),公社院子里有一口水井,院子外面也有一口井,一年到头基本不枯竭,都有水喝。

我读小学就在汉邑村汉邑小学,走几分钟就到学校了,放学后回家吃饭。塔拉么大箐水从学校流过,口渴了低下头就可以在水沟里喝个饱,从来没有中毒拉肚子。初中在古底中学读书,稍微辛苦一点,距离有5里,也是放学后回家吃饭,从田坝间穿过,一年四季免费看途中景色。蚕豆、小麦成熟的季节,偶尔偷烧蚕豆、小麦吃,香脆回甜,可好吃了。读高中到平川观音寺宾川二中,也是这种步行走读模式,路更长了,一星期到周末才能回家一次,但可以沿途欣赏牛角山、龙马箐巍峨、秀丽风景。父母都是文盲,印象中从来没有去开过家长会,“被请家长”原因都是因为我调皮捣蛋,要么打伤了女同学,要么不想读书,不去学校。怪不得老师、学校。

那时,古底电影院在水盘磨(三队)马鹿塘边,逗着(遇到)放好看的电影,晚上下自习后偷偷跑去看个结尾,又偷偷跑回来学生宿舍睡觉。星期天不上学的晚上,只要放电影,一般一场都不塌,场场看。

“看电影不要钱吗?”问得对。读初中的时候,比我稍大一两岁的同学喜欢下象棋,没有象棋就自己磨一把钢锯片做刻刀,砍些梨树枝锯成圆形棋子,等棋子半干不湿的时候,就拿磨快的锯片刀“嚇呲嚇呲”在棋子上雕刻,雕刻完32个棋子,将、帅、车、马、炮、仕、相、兵、卒,样样都有了,再画张棋盘,就开始厮杀。有了这门手艺,当没钱看电影的时候,就派上用场了,派一个人先去卖票窗口买一张电影票,“记住,只买一张!”

拿到电影票后,会刻象棋的同学就照着电影票的样子、内容雕刻,之后,拿用肥皂或者萝卜坨坨、木头雕刻好的电影章,沾一点红墨水或者其他颜料在一张和电影票样子差不多的白纸上盖章,看着很像了,就盖几张藏起来,等电影院开门,人最多的时候,就蜂拥去挤。往往是拿着真电影票的人排在第一个,其他人在昏暗的灯光下举着假电影票晃一晃“我的电影票”,边说边挤进门,往往都能得逞。同龄人们,不要笑话我,大哥莫说二哥,这些事你们也肯定干过。要是没有干过,说明你太憨了,童年没过好。

那时古底有公社、供销社等单位,需要用钱交少量学费,买水果糖、泡梨、凉粉吃的时候,挑卖柴、挖中草药也有个地方。这些东西一被收下,就有钱了。有一次,我在古底供销社卖了黄芩、防风后,拿一块钱买了100个水果糖,两个衣裳口袋都装满了,差不多要掉出来。我从古底街开始吃着回家,到家里居然吃完了,感觉还差一点点。

那时,古底是一个行政区,有很多吃国家粮、领工资的干部,父亲是生产队长,和这些干部关系很好。这些干部来我们村了解情况、帮农时,经常来我们家闲,甚至同吃同住,经常带零食来给我们吃。过年时,还会给我们小娃娃一两块钱。来我们家次数比较多有古底公社书记、表叔张藴古,工作人员杨超、自有生。我小的时候,不爱洗脸、洗脚洗手,一到冬春交替季节,手脚就会开裂,“张着大嘴”,一沾水就会淹疼。因为这个,手脚黑漆漆的。一天晚上,杨超来我们家闲,抱着我在火塘边烤火,给我水果糖后说:“老宣(我的小名),下次我来,看见手脚还是这样黑,不洗脸,我就用推刨帮你推掉。”吓得我哇哇大哭……

50多年后,时时想起父母、儿时认识的人、经历过的事,总觉得幸福满满。有个党委、政府在古底坝,有领工资的人,古底坝的经济要活跃一些,有钱人也还要多一些,卖点土特产也要好卖些,古底人民生产生活、娃娃上学都很方便,不用跑冤枉路。特别是不需要像现在的学生一样,读个高中也要到县城,走六七十公里山路,开个家长会也要白白浪费两天时间……

父母在世的时候经常讲:“蛇大洞大。大有大的不便,小有小的好处。”我一直觉得说得很有道理。

是啊,古底坝曾经是“麻雀虽小,五脏俱全”,样样都有的一个行政区域,除了上述讲过的单位、场所,还有烤烟站、农科站等等。但自从古底乡被撤销,整建制并给平川镇后,古底坝人民就有了很多不方便,最简单的是取点零花钱也要跑到平川街,既浪费时间,也增加成本。

对于有点地域优越感、自豪感的人来说,觉得古底乡被撤销后,古底人民被边缘化了。古底汉邑村人、云南省文史馆原副馆长、正厅级巡视员张勇先生就有这种感受,他在近期发表的一篇文章《乡愁——古底纪事》史诗里写到:

古底设立彝族乡,

经济文化快发展。

调整划归平川镇,

再度跌落边缘上。

我和张勇是老表弟兄辈,我也有这种淡淡的哀愁,随着年龄增长、离开家乡的时间越来越长,这种哀愁变成了无尽忧伤,这种忧伤时常折磨着我——古底什么时候不再被边缘化?什么时候又能成为一个行政区域?古底人民什么时候又能迎来发展、进步、壮大好时光?……

这确实是一大堆问题,毕竟几千父老乡亲以及后代,还将生活在这块古老而纯朴的热土上,星火相传,生生不息。

作者/丁 强

编辑/杨宏毅

配图/王静红 吴松江 杨宏毅

审稿/刘 灿

终审/杨凤云

网友评论文明上网,理性发言