【宾川时讯•文化周刊】人文宾川:中国传统村落——古底

·丁 强

3月20日,住房和城乡建设部等部门公布了第六批中国传统村落名录名单,其中宾川县平川村、古底村2个传统村落入选。

传统村落,又称古村落,指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。传统村落中蕴藏着丰富的历史信息和文化景观,是中国农耕文明留下的最大遗产。2012年9月,经传统村落保护和发展专家委员会第一次会议决定,将习惯称为“古村落”改为“传统村落”,以突出其文明价值及传承的意义。

2012年12月19日,住房城乡建设部、文化部、财政部三部门发通知公示中国首批传统村落名录,其中贵州省最多有90个,云南省和陕西省分别为62个、49个,分列2、3位。

此前,宾川平川镇有两个村列入中国传统村落名录,分别是朱苦拉、盘谷村;这次,平川村、古底村两个村又列入第六批中国传统村落名录。

古底石将军

古底出土的兵器——铜矛

古底石棺墓

古底坝历史

古底历史悠久,考古发现,古底坝水盘磨村有石棺群,出土了石器、青铜器。《人文宾川》“大事记”记载诸葛亮七擒孟获大事件:建兴三年(225年),蜀相诸葛亮出兵三路南征。西路由武侯亲率,二十万众逆大渡河而上……初擒孟获(乌蛮首领)后纵之,战于成偈(今永胜),擒获又纵之,历半月。渡泸水于金沙渡,直捣十二官司孟获寨(今平川西山龙头山),三擒孟获于赤石崖(今平川),孟优(孟获弟)降于古底寨。这个古底寨,指的就是现在的古底坝,古底村落。

古底甸尾风雨桥

古底村隶属平川镇,在宾川县东北部,距离平川集镇区10公里,距宾川县城64公里。古底是个坝子,最有名的山叫牛角山,最出名的水源地是号称“小九寨沟”的观音阁水库。

古底甸尾高家大院

古底始名“谷低”。相传,古时该地马鹿塘附近古树参天,溪水四汇于沼泽,外地人到此淘米起炊,择谷扔于泥中,则发芽生长结谷成穗。春去秋来,谷穗成熟低头始知该地宜耕宜种,遂迁此安居取名“谷低”,后演化为“古底”。

至今还使用的古井

古底村历史文化底蕴深厚,据1989年的《宾川县地名志》(内部资料)记载:古底区在宾川县境东北部,东临鱼泡江与楚雄州大姚县铁锁区接壤,南临拉乌区,西与平川区相连。辖东升、得底么、古底3个乡;1988年末共有56个自然村,1403户,8320人。有汉、彝、白三种民族。据《宾川年鉴》记载:到撤销古底乡的2005年末,共有56个自然村,2288户,8735人。有汉、彝、白三种民族,其中彝族4002人,占46.66%,白族65人,占1.62%,余为汉族。

古底土主庙

民国初年,古底属赤川耆,1940年称古和乡;1950年属平川区,为古底分区;1951年属第四区;1952年属第四区称乡;1953年属第五区,驻地五里村;1958年属平川公社,称管理区;1961年为古底、东升、得底么3个小公社;1962年为古底区;1966年为古底公社;1984年为古底区,驻地五里村,后来撤区设古底彝族乡;2005年12月,古底乡整建制并入平川镇,原下辖的古底、东升、得底么3个村公所改称村委会。

古底塔拉摩丁氏家族墓

从宾川县城进入平川地区,经过平川坝进入古底坝,从北到南、从东到西,依次是甸尾、干地、水盘磨、中和、五里、腾蛟、永顺、永和、南山邑、汉邑、水洞、水坪、回龙(土官庄)等13个村。大集体时代,这些村除了汉语地名、彝语地名,还有另一个名字,那就是生产队队名,按上述顺序依次是一队到十三队,比如水盘磨村又叫三队,永顺、永和叫七队、八队,我们汉邑村叫十队。

古底坝文化

生活在古底坝的人民,主要由两部分组成,土著居民是彝族,也是古底的世居民族,主要集中在水盘磨、甸尾、土官庄下半截,他们在古底生存的历史比汉族悠久。汉族主要居住在上半截,据我对家谱的考证,汉族人都是外来人口,江西、江南人氏,祖籍往往是“南京应天府大坝柳树湾(现在的南京高石坎)”。汉族人迁移到古底的时间主要集中在明末清初,大部分是跟随明朝军屯大军而来,是军人后代,比如汉邑村张氏;另一部分是文化人后代,比如汉邑村我们丁氏就是明末清初从江西吉安府“宦游”至此;还有一部分是避难、逃荒到此的手艺人后代。

经过历朝历代民族大融合,特别是新中国建立以来民族大团结,少数民族和汉族在这里和谐相处,创造出灿烂、独特的农耕文化。

古底是典型的农业村落,民风比较纯朴,普遍崇尚“耕读传家”,比较忠厚直道,过去不屑于经商、做生意,斤斤计较。普遍提倡家族崇拜、家族文化、家风建设,这一点从古底的祖坟即可看出,不仅坟墓建造得好,碑文也很讲究,丰富多彩,既有死者生平,还有后代名录。这些历史积淀,养成了古底人“兼资文武、光明磊落”的人文风骨。

云南省革命老区乡镇党组织活动遗址

古底人还有明理修身、尊师重教、尊老爱幼的好传统,羡慕、尊重有知识有文化的人,老师的地位仅次于亲人,家里楼上的“家堂洞”里都会供奉老师,上书“天地君亲师位”。我在汉邑小学念书时,几乎每个村都有小学堂,古底街有古底完小,可以就近上初中。村里都有请老师吃杀猪饭的好传统,如果每一年杀不起猪,或者没有请到老师,会很难过,甚至急得哇哇大哭。

我们的祖先、父母几乎都是农民,文化程度都不高,绝大部分是文盲,但这并不意味着他们的素质比我们这代人低,反而更加明白事理,讲道理,格局高,有集体观念,有邻里和睦相处意识。我小的时候,大字不识一个的母亲就教育我:“见到岁数大的,要有礼节礼貌,要先喊人。在路窄的地方,要给人家让路,不要闯(撞)着人家。如果老人家腿脚不灵便、眼睛不好,要牵人家过桥,看着人家没有危险了,你再走。古底坝的文化中心在观音阁,这里不仅是吃斋拜佛的地方,也是诗文、对联书法圣地。

汉邑村文昌宫

我们汉邑村的文昌宫也很有名。清光绪三十年(1904年),我的五世祖丁体元,文生罗廷辉倡议重修大殿与藏头房,并勒石刻碑“永垂不朽”以记录修建文昌宫始末。

1906年,文昌宫被作为村民小学校,招收汉邑村、南山邑、水洞、水坪和拉乌哨房学子入学,成为古底区域内办学最早的第三所学校。我这里读小学时改名汉邑小学,现在撤销了,恢复成文昌宫。

古底文化名人、我父亲的干儿子张俊哥哥在主笔《张氏家谱》时,把他于1972年写生、2014年整理的《汉邑文昌宫原图》和一件长矛兵器,拍成照片,收录入家谱,以作纪念。

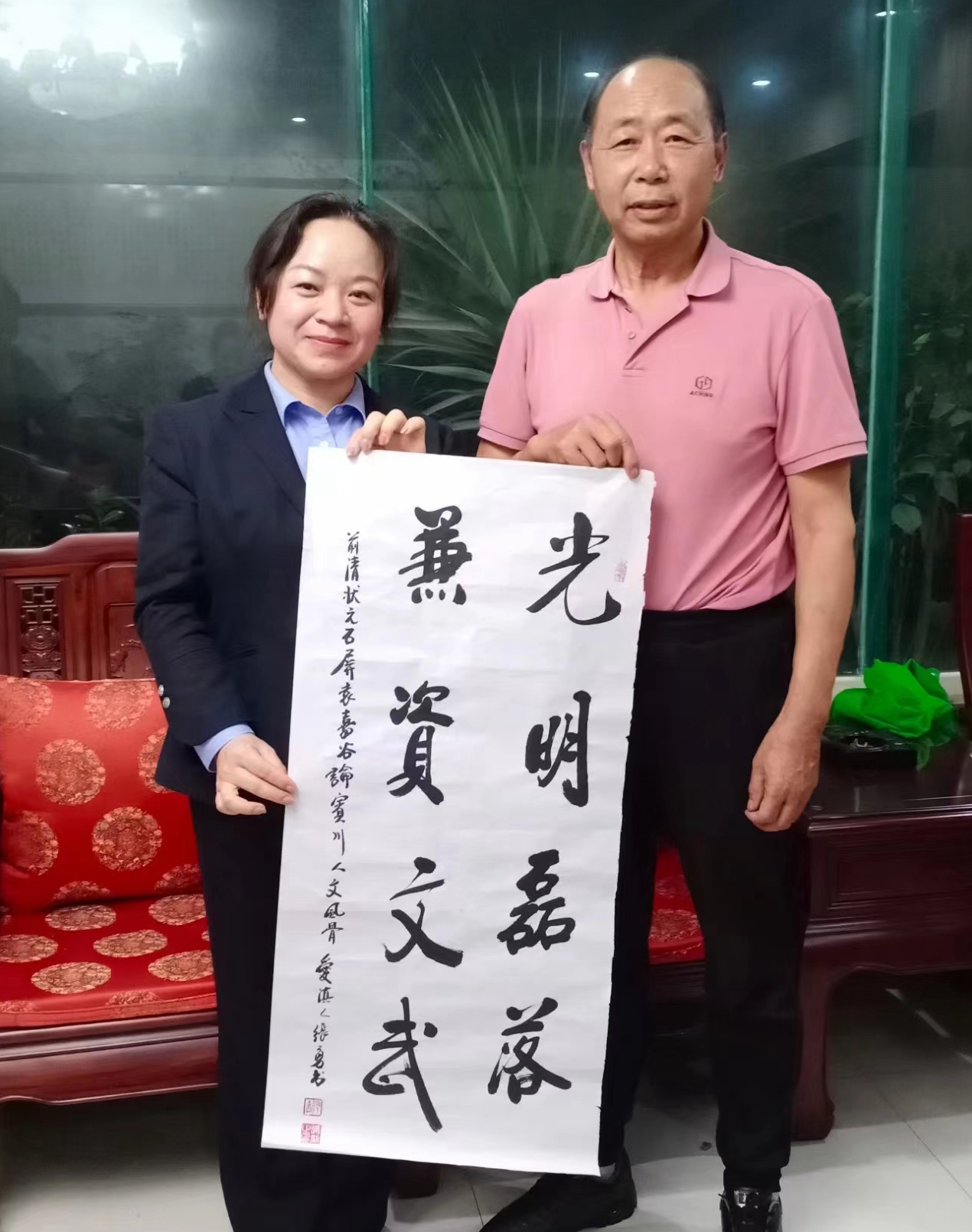

张勇先生给赵钰赠送墨宝:光明磊落,兼资文武。

古底文化名人不少,久远一点的有丁体元丁贡爷、邵本谦邵大先生,杞光禹老师,继出邵应隆、王恩荣,我们同辈更是名家荟萃,张俊、郑腾云、张勇、赵克贵兼资文武、智勇双全,小我一点的文化人,以才女赵钰、王恩伟为代表。

古底坝科学

在我的印象中,古底有自己的科学、土办法。生产生活工具千姿百态、物尽其用,似乎万事不求人。

砍柴有柴刀,砍木头有斧头,锯木头有锯子,推木料有推刨;房子多半是土木结构,布局是三坊一照壁、四合五天井。舂墙有墙板,除了钉子,基本用卯榫就能把房子盖好,青瓦白墙,门窗板壁还要雕刻花鸟虫鱼。

拉乌农耕文化园农具

挖地有锄头,犁田耙地有犁、耙;割谷子有镰刀,打谷子有海簸;装谷子有垛柜,装米有米柜。称粮食有升子,嫌小就换五升斗。大集体时期,古底水坝箐一条朝都是碾坊、磨坊,这些碾子、石磨是各队碾米磨面的石器科技,既便宜又卫生。上世纪八十年代初,平川有了打谷机,负责人叫李向阳,我们汉邑生产下队首家在古底坝使用打谷机。那时,队长是我父亲丁之礼,他带领副队长丁贵等年轻社员用打谷子打谷子,上初中的我放学后去体验,确实比人工打谷子快,切身感受到“科技就是生产力”。

土地即将包产到户之前,我们汉邑生产下队买来碾米机、磨面机、粉碎机,安装在仓房里,用于碾米、磨面、粉碎豆秆,上队也买了这些机器。土地承包到户后,他们承包了这些机器,成为村里的科技人才。

观音阁水库美景图

“古底干,古底干,古底下雨冲平川……”古底干旱缺水,观音阁水库是大家的生命源泉。在修建观音阁水库时,土科技解决了大难题,据《汉邑村张氏家谱》记载:张国政是人工操作打通古底观音阁水库出水口穿山隧道工程主持人,他倡用镜子反射阳光照耀隧道,解决洞内照明、方便开挖运送土石看不见的问题。是古底上世纪六十年代水利建设的有贡献之人。

古底坝修通公路后,古底公社有了“铁牛55”拖拉机,货箱用于拉货,农忙时拖拉机头还可以用来犁田。大哥丁洪是古底农机站农机管理员,开过拖拉机,和机器打了一辈子交道。不仅熟悉我们村的这些机器,还经常到东升、得地么去帮人修理机器。

在古底公社大集体时期,古底就有了电影院,位置在水盘磨马鹿塘旁边,放映员是蔡立诚、杨树仁、李贵春,晚上看礼堂电影、露天电影都是学生、孩童的一大乐趣。村子里的小伙伴经常问我们这些在街上读书的初中生:“今晚放什么电影?”我们回答:“风吹荧幕动”“白狗望青天”,被哄着几次后,小伙伴就知道,说这两句话时就是不放电影,没有电影看了。

包产到户前后,古底坝开始尝试种烤烟,腰包鼓了起来,乡亲们开始买电视机、录音机等高科技产品。我们汉邑村最早买电视机的是杨德贤哥哥家,时间是1986年左右吧,黑白的、尺寸小。那时电视里放《渴望》,主题歌里唱“悠悠岁月,欲说当年好困惑……”吃过晚饭,全村人男女老少,就往他家赶,占据有利地形,每天晚上都是人山人海,搞得他们家的人连个站处都没有,不仅不收钱还倒贴茶水。

那时,杨德贤哥哥在我们村的地位很高,他家的电视机“白科技”,是全村的娱乐产品,大家都爱看,都扎实“渴望”。

电影机、电视机可以算是科技产品,也可以说是文化产品、精神食粮,唯一的缺陷是晚上熬夜白天眼睛涩没力气,影响干农活,特别是大忙季节。现在嘛,别说拖拉机、彩电,就连豪车、无人机都有了。全国人民都在大踏步前进,享受科技带来的快捷、方便,古底人民也没有在睡大觉。

人吃五谷杂粮,岂能不生病。生病怎么办?不怕,有老中医!长者舅佬佬张光浩、福来姑奶奶,同辈何世维大哥在古底坝都很有名。他们医术精湛,治病不留后遗症。我小时候,左右手都断过(骨折),到七队请舅佬佬张光浩帮我逗手接骨,用中草药包扎好把疼手挎在脖子上,用点燃的药酒抹受伤部位舒筋活血,治好后没有留下后遗症,长大后写字、扛枪都不受影响。

古底坝艺术

古底人十分重视节令、节气、节日,民俗,最隆重的节日当然是春节,大年三十前后一两天都有写春联、贴春联的习俗。每个村都有春联作的好、写得好的人,我们汉邑村有我二大爹丁之义,杨彬哥哥;八队有李国庆老师、罗祖荣老表,水盘磨有赵克己表叔。他们不仅是古底坝的写对子高手,也是宾川县的书法家。在省城工作的人中,书法艺术水平最高、名气最大的当数文史专家、书法家张勇老表。

作者丁强在昆明大观楼给市民写春联

我从8岁开始学习书法,初三开始学写春联,是大年三十全家最忙的人,每年都要写一地春联,刚开始贴在我们家、老婶家,后来逐渐扩大范围,贴到大哥、大姐、二哥和邻居家。写得不好,主要是体现那个年味——门上有喜气的红纸、墨香,就已足够。

除了贴春联,春节期间“玩灯”也算是一门艺术。我在永和完小读五年级时就玩过灯,班主任王四海老师组织我们玩,请篾匠扎了狮子、马鹿、白鹤、“面夫脸”,父亲给我扎了一盏西瓜灯。大年初一到十五,张惠礼我们这些男生白天挨村挨户递灯帖,确定玩灯家庭,晚上点起灯走村蹿巷玩灯。狮子、马鹿、白鹤,我都会耍,耍得最好的是马鹿,虽然没有见过马鹿,但却耍得惊头绿耳、活蹦乱跳。长大后渐渐不玩了,早把这门手艺还给了王四海等老师。

耍狮子

古底坝耍狮子耍得最好的是杨松图,他才是古底的“狮王之王”。狮子头在他手上耍得威风凛凛,活灵活现。他口才又好,嘴巴又甜,天上的雀子都会被他哄下来,所以他去递灯帖往往都能成功,主人家都不好意思不接灯帖。晚上耍着狮子来报彩,主人家一般都高高兴兴、大大方方交玩灯钱。

玩灯其实很复杂,每耍过一次狮子,马鹿、白鹤,都要表演一个节目,节目主要是花灯。我映像比较深的是《开财门》,反正尽说好听话,祝愿主人家财源广进。《三访亲》唱的是三个男子都看上了一个女子,先后去提亲,最后是庄稼汉丁勤耐赢得了女子的芳心,地主家的花花公子和秀才都没说着。

老师傅杨松林在教学生吹叭喇

徒弟杨剑峰也吹得很好

除了唱花灯,叭喇(唢呐)、锣鼓伽什也是玩灯必备乐器,进入村子叭喇匠一路吹叭喇,乐队成员一路敲鼓、敲伽什、敲锣,现在,叭喇匠的地位大大提高,有些成了非遗传承人。我侄儿杨剑峰就是这样的人,古底有什么红白喜事,经常去帮主人家吹叭喇。他老师傅杨松林吹得更好,现在已是省级非遗传承人。

我的高中同学王建军笛子吹得很好,高中毕业后到古底文化站工作,现在平川文旅中心工作,也是平川地区的艺术家。

子殷老师是古底的大画家,曾经来到昆明办过画展,轰动春城。六队的子姓至今还在传承着擀毡条、画毡条的手艺,并成为非遗传承人。

古底毡条成了我的床上用品

如果下象棋也算一门本土艺术,那古底喜欢下象棋的人可多了,下得最好的是七队的张必达老师,我当兵退伍回乡那阵子,经常去古底中学、他们家找他切磋棋艺。有一年春节,古底乡组织象棋比赛,我们两获得并列冠军。

古底坝经济

古底坝是传统农业村寨,经济历来很困难,也就两个字:缺钱!好在大集体时期出产好,稻谷、小麦、苞谷、洋芋都种得出来,粮食不仅能基本自给自足,还要给国家上公粮、余粮。

汉邑村茶园

上世纪七、八十年代,土地承包到户前,古底大队在观音阁尝试种茶,苹果等经济作物、林果。我父亲带领社员在汉邑村也开挖荒山荒坡种茶树、苹果,还种植过三七、党参等药材。印象最深的是,我们队在红薯地种高粱蔗,上下两头都是宝,高粱米可以当粮食吃,高粱蔗秸秆比甘蔗还甜,不仅可以拿来当水果吃。中秋节前割来熬糖,分给社会拿来做月饼,又香又甜。

1985年前后,我们村、古底坝开始种烤烟,烤好后卖给烤烟站,古底人收入逐渐增加,经济慢慢好转。到现在,烤烟还是古底坝比较可靠的产业。

七队二姐家核桃园

近年来,古底坝种粮食的人家逐渐减少,在田地里改种蜂糖梨、冬桃、葡萄等水果,有的改种香葱、大蒜、青笋等经济作物。钱是比过去多了,但反倒要买大米吃了……

古底坝社会

传统村落是广大农民社会资本的有效载体。所谓社会资本,是除经济资本和自然资本以外,人们对周边环境、自然和人际关系等的熟悉和了解,以及已经具有的传统技巧和知识的总和。丧失了社会资本,在某种程度上比丧失经济资本和自然资本的后果更加严重。

我的理解,古底坝的社会资本主要是自然和人两部分,古底人在平川地区乃至宾川县都有好口碑,大多数古底人勤劳朴实,厚道大方,信得过、靠得住。古底山清水秀,出产好,这又是一大社会资本。希望生活在这片土地上的人们珍惜这两大资本,树立“绿水青山就是金山银山”“金杯银杯不如口碑”的理念,珍惜这两大招牌,把古底村建设得更加美好!

我的家乡古底村成为名副其实的古村落、传统村落。将来古底村如何发展,搞不搞乡村旅游?不仅是我们这些在外地生活的游子关心的问题,也应该是当地党委政府和老百姓思考的问题——搞旅游,古底的社会资本有哪些,在哪里?配套设施跟得上吗?外地游客来了有能力接待好吗?

但愿古底村能够搭上这趟顺风车,少走弯路,驶上在保护中求发展的快车道……

远眺古底汉邑村

图文/丁 强

编辑/杨宏毅

配图/丁强 王静红 杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言