【宾川时讯•文化周刊】半世纪骨肉情深 ——远去的记忆

☉刘志新

没有经历过的事情,就没有感同身受。也无法丈量亲历者是一种怎样的情怀,怎样的揪心,比如亲情骨肉间的生离死别,弱者的悲伤,苦难者的历程,以及需要我们善待的他人的苦难,抚慰他人的悲伤。记下此文,但愿曾经历过或正经历着以及将要经历与故土分隔、与亲人别离的人们,感受到一丝温暖,一份厚重的慰藉。

——题记

一、 别离

1996年7月,我在大理大学(当时叫大理师专)进修汉语言文学,24号晚上,大约21点左右,传呼机突然响起,我一看是爱人在呼我,我急匆匆跑到学校小卖铺拨通了家里的电话,爱人告之我,我远在台湾的二伯父病情危重,可能不久于人世,台湾的堂兄(伯父的长子)叫我与伯父作最后通话。我来不及多想,便高一脚低一脚快速跑到位于下关新桥北电信局(那时与台湾通电话不像现在这样,可以随时随地拿出手机即可通话方便,而非得到邮局先审核才可以拨打)。等拨通台湾二伯父家的电话时,堂兄无奈地告诉我:“父亲已不能讲话了,但嘴里还时断时续地呼唤着远在大陆亲人的名字,叫的最多的就是你呀……”我听后犹如五雷轰顶,心中很是悲痛,泪流不止……我最尊敬的伯父啊,您带着万般遗憾,永远地离开了我们!更无奈大陆台湾山海相隔,您生前对我疼爱有加,可我在您生命的最后时刻,连最后一面也未曾相见啊!

伯父姓刘名传禹,大命属虎,于丙寅年即1926年农历6月27日生于云南省宾川县平川街。伯父与家父兄妹五人,他排行老三,伯父上有一个哥哥和一个姐姐,家父排行老四,下面还有个妹妹。伯父从小知艰识苦,且天资聪颖,苦读勤耕,为人做事很讲礼数,可谓侠义肝胆,深得父母及街坊四邻的好评,在同龄人中很有威信。不幸的是伯父十六岁那年,也就是1942年冬天的一个傍晚,他刚从山上挑柴回到家,就见镇公所的杨保长带着四、五个壮汉脚跟脚闯到了家里,大声五十气地叫嚷着快抓住刘传禹,别又让他跑了……机智的伯父见势不妙,二话不说撒腿就往后门方向跑,但还是被早已在后门口把门的王大狗和杨大头逮了个正着,随即几个人蜂拥而上,一下子就将伯父反手用麻绳捆扎起,强行拉到镇公所……就这样,伯父被抓了壮丁。

伯父离家后,最初的一两年间,时不时还有书信回来,据家父讲,有两次伯父还托同乡带回过“金圆券”,1945年即抗日战争胜利后却杳无音信。我祖父母在世时,天天盼着伯父的音讯,但是直到祖父母上世纪七十年代初期相继去世时,也没有伯父是死是活的任何消息。尽管如此,一家人还在那个是非颠倒的年代成为异类,特别是家父备受牵连,在单位上常常被管控使用,在生活中经常被一些“嚼舌根”人指指点点, 说什么“他家有个哥哥是国民党军官”,还因此被戴上了“里通外国”莫须有的帽子,真是令人啼笑皆非。父亲怕家里人受到更多牵连,一气之下,便说“我二哥当兵打日本人战死了”。私下里却又告之我们:“为了避免麻烦对外人只有这样讲。我相信你们的伯父一定还活着,好些年前,和你伯父一起被抓去当兵的发小,从外地回来说,1945年9月初即抗日战争胜利后,他还在广西柳州与你伯父见过面,他极有可能去了台湾,说不定哪天他就会回来……”其实我们兄妹就包括我母亲在内谁都没有见过伯父,但我们却对伯父一点也不陌生,原因是家里无外人时,常听父亲讲起伯父在家时的一些情况,而且我们都见过照片中的伯父,冥冥中都认为英俊英武的伯父一定还活着,一定会回来与我们团聚。

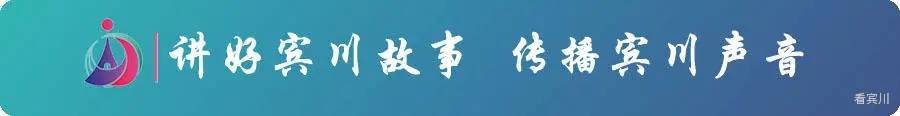

真的,那时伯父唯一留在我们心中的印象,就是通过一张也是唯一一张伯父头戴国军军帽的大一寸标准照,照片上的伯父五官端正,浓眉大眼,可谓年青英俊,特别是剑眉下的那一双眼睛,炯炯有神,智慧中蕴藏着一丝丝忧郁,那分明是对家的思念,对亲人的眷念。据父亲讲,这张照片是伯父于民国三十四年托人往家里捎带钱物包裹带回来的,照片的背面写有“苦闷是快乐的无声!传禹摄于民国卅四年”几个小字。这几个字一直在我脑海里萦绕了许多年,始终无法弄清楚伯父为什么会在小小的一张照片上写下这句话,这其中的含义到底传递了什么样的信息……直到后来我与伯父真正见面后,有一次谈起此事,伯父说:“那时我们被强行拉去当兵,离开家乡、离开亲人,经过不断的折腾,好多人都很无奈,所以内心很郁闷,但却没有办法,只有坦然面对,我在外面吃了很多的苦,受了很多的累,我要告诉亲人的是,虽然我很苦闷,但我却在快乐中成长,请家人不必担忧!”一席话,解开了我积郁数年的心结。从伯父的这几个字里,我读懂了伯父是多么的乐观豁达,无论遇到什么困难,什么苦楚,什么意外,他都从不悲观,从不灰心,也从不失志,总是在逆境中拼搏,在坎坷中迈进……

这张照片,是祖母1972年秋临终前交给母亲的,当时祖母再三嘱咐要母亲好好保管,千万不要弄丢。母亲不负重托,尽管我家在伯父离家后的数十年间,经历了无数次的搬家或房屋重建,但这张珍贵的照片,一直被母亲珍藏着,成了传家之宝……

二、讯息

上世纪八十年代初,海峡两岸关系开始缓和,几经周折,终于有了伯父的消息。那是1984年5月底的一天,我们收到了伯父辗转从日本东京寄来的第一封信,当时的这封信,在我们居住的小镇上还一度成为大家茶余饭后品评的话题。

事情是这样的,当时这封信到了小镇邮电所,邮递员是一位五十开外的中年人,见信封已经有些磨损,收信的地址是老家原先的称谓:“中国云南省宾川县平川镇公所平川街”,收信人一栏一连写了三个人的名字,即:“刘汉章老大人”、“刘传尧大哥”、“刘传周胞弟”,这三个人,分别是我的祖父、我的大伯父和我的父亲,寄信人一栏填写的是“寄自日本国东京”。这位邮递员好生奇怪,且政治敏锐性极高,第一反应是他自己干了大半辈子的邮递员工作,可从未见过这样的信,第二个反应是“这封信是从外国(日本)寄来的”,里面会不会有什么问题?随即拿起这封信报告了邮电所所长。好在当时的邮电所所长与我父亲相识并相处甚好,他姓陈,比我父亲长几岁,平时里父亲都教我们叫他陈伯伯。他知道我父亲有一哥哥早在好多年前被国民党抓去当兵后就再也没有信息,也许这封信就是他的哥哥写来找他的,信封上的三个收信人是寄信人故意安排的,因为寄信人离开家乡好多年,也许拿不准他的亲人到底是否还活着。随即就亲自将这封来自海外的信交到了家父手里,便神秘地对家父说:“老弟,这封信可能就是你失散多年的哥哥来找你们的。”父亲虽识字不多,但接过信后,立即看到了信封上的三个名字,最显眼的是那早已作古的父亲的大名,心中暗想,这一定是我二哥的信,赶忙扯开信封……一看果不其然。“我二哥还活着!我二哥还活着!他在台湾……”父亲先是一楞,差点惊叫起来,猛然间一想,二哥在台湾,这还了得,怕走漏消息,引来麻烦,便强作镇静,请陈所长千万保密这件事。陈所长一听,大声笑道:“你个老弟,真是被整怕了,现在改革开放,国共两党又要讲合作了,几年前中央就发出了《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会告台湾同胞书》,还欢迎台湾同胞回乡探亲访友,旅游观光呢,既然你哥有消息了,赶快给他写回信吧!”

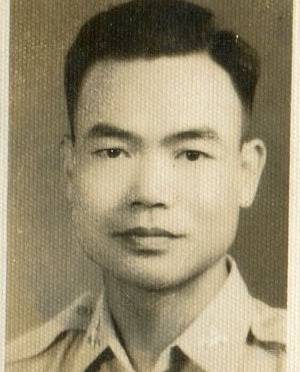

伯父有消息了,全家人都非常激动,随信寄来的还有两张伯父的照片,一张是伯父年轻时拍摄的,另一张是伯父的近照,两张照片一老一少,中间跨越几十年。一家人并迫不及待争先恐后地要抢来看,此时,母亲不知什么时候手持一对点燃的清香,眼含热泪,在祖先牌位前,恭恭敬敬地向祖父母遗像行礼,并用颤抖的声音告诉祖父母在天之灵:“二哥还活着,您们想了一生,思了一生,念了一生的儿子有消息了啊,他在台湾,他向您们二老问好!您们在九泉之下可以瞑目了啊……”

伯父的来信很长,信的开头是这样写的:“我日思夜想的父亲、母亲大人、大哥大姐、弟弟妹妹大家好,我自民国卅一年(1942年)冬离开家乡到现在已整整四十二年,四十二年来,我无时无刻不在思念着您们,我于1949年6月随国军撤离大陆到了台湾,一直漂泊旅居海外,现由于台湾大陆两种不同的政治制度,隔断了我与亲人故土的联络,不知我的父亲、母亲可否健在?大哥、大姐、弟弟、妹妹大家生活情形如何……”信里提及寻访父亲、母亲和众多亲人,以及对家乡印象最深的人和事,感情真挚而强烈。这封来之不易的信函,父亲读着读着,嘴角不自觉地抽搐着,抑制不住内心的激动,泣不成声,四十二年啊!不见踪影——看着父亲既高兴又难过的样子,弄得在场的一家老小鼻子酸酸的。

收信的当天晚上,好多亲友纷纷聚集到家里,问这问那,都为我们一家人感到高兴,傍晚时分我也从县城牛井赶回到了老家平川。当天晚上便由我执笔,满怀深情的写下了十几张信纸的回信,信中诉说了家乡的巨大变化,家乡的亲人多年来寻找他的心愿等等,并对伯父信中提及的人和事作了详细的回答,特别是就祖父母离开人世这一关键问题,在征求大家的意见后,还是如实的告诉了伯父,并恳请二伯尽快安排时间回大陆来探亲,诉说衷肠,共叙亲情。信写好后,生怕耽误时间,并盼望伯父能早一天收到!为尽快发出,第二天一大早我便怀揣写好的回信,离开老家随即赶往县城牛井,回到我所任教的学校,并将此事报告了时任校长谢坤老师,还将伯父的来写和我写的回信拿给他看。谢老校长看信后,为我感到特别高兴,并对我说:“这是一件大好事,现在形势比较好,心里不要有什么顾虑,既然亲人有信息了,尽快将回信寄出,要想办法与对方联系上。”同时还告诉我,改天将这一情况及时向县委统战部报告下,以便得到上级的支持。随后我到了邮局,按伯父在来信中留的地址,填写了信封按国际信函于当天发出。那时台湾和大陆还未直接通邮,信是先寄至香港伯父委托好的转信人,再由这个人想办法辗转寄至台湾的。

三、期盼

大约过了二十多天的一个下午,学校负责收发报刊邮件的陈品芳老师递给我一封信,我接过信件,一看信封与我们平时写法不一样,是从右到左竖排写法,寄信人地址写的是“香港九龙弥墩道xx号”。我一看便知是伯父托人从香港辗转寄来的回信,心中甚是惊喜,便迫不及待拿起信回到住处,连忙打开信封,细细品读咀嚼信的内容。从伯父回信看,得知伯父已收到我们给他的回信,他也很激动,特别是得知父母双亲已过世,心中倍感内疚和悲痛。当得知兄弟姐妹五人虽经历了大时代的洗礼都还健在,心中甚是欣慰。尤其是地处大山深处穷乡僻壤的家乡,早在五十年代末就修通了通往县城的公路,家乡人民告别了出行都靠脚走和人背马驮的时代。尤其还提到大陆正在推行的改革开放,就连生活在大山深处的人民生活也在逐年转变,并给予了高度地评价,非常希望能早一天回到故乡与亲人们团聚,共叙离别之情……字字珠玑,情真意切。

来信中,伯父用了大量的篇幅,详细叙说了自己的人生经历,以及在台湾的生活情形。

伯父讲:“我在老家被镇公所抓了后,于第二天天不亮就启程被镇公所押解到县政府所在地(州城),一同被抓走的还有另外七八个同乡,一路上大家吃尽了苦头,更痛苦的是,自己还没有走到松坪哨垭口,脚上的草鞋却早已磨烂了,负责押解的乡丁见我走路很痛苦,又怕影响整个行程,不能按时赶到县政府。到了松坪哨垭口休息时,便大发慈悲帮我到一农户家讨了双半成新的草鞋给我。一路上一同被抓的几位同乡几乎是饿着肚子,打着赤脚走到州城的。”到了宾川县政府后,大约过了四天伯父就又被押解到下关一个不知名,好像是在一个大马店内参加集训,集训的第一天长官就告知大家,严禁与家人通信,更不能逃跑,一旦发现军法从事。短期的集训后即被安排到当地龙尾关警察局当警察。大约又过了三个多月时间,于1943年4月又被选调往昆明,一路同行的还有永平、鹤庆、祥云、蒙化(巍山)缅宁(临沧)几个县的同乡20余人。那时从下关到昆明,公路虽已修通了,但来往车辆比较少,一路走走停停,大部分是靠步行。大约五天后才到达昆明安宁,到昆明后伯父和另外两位蒙化老乡,被派到昆明市警察局尚义街警察所当警察。

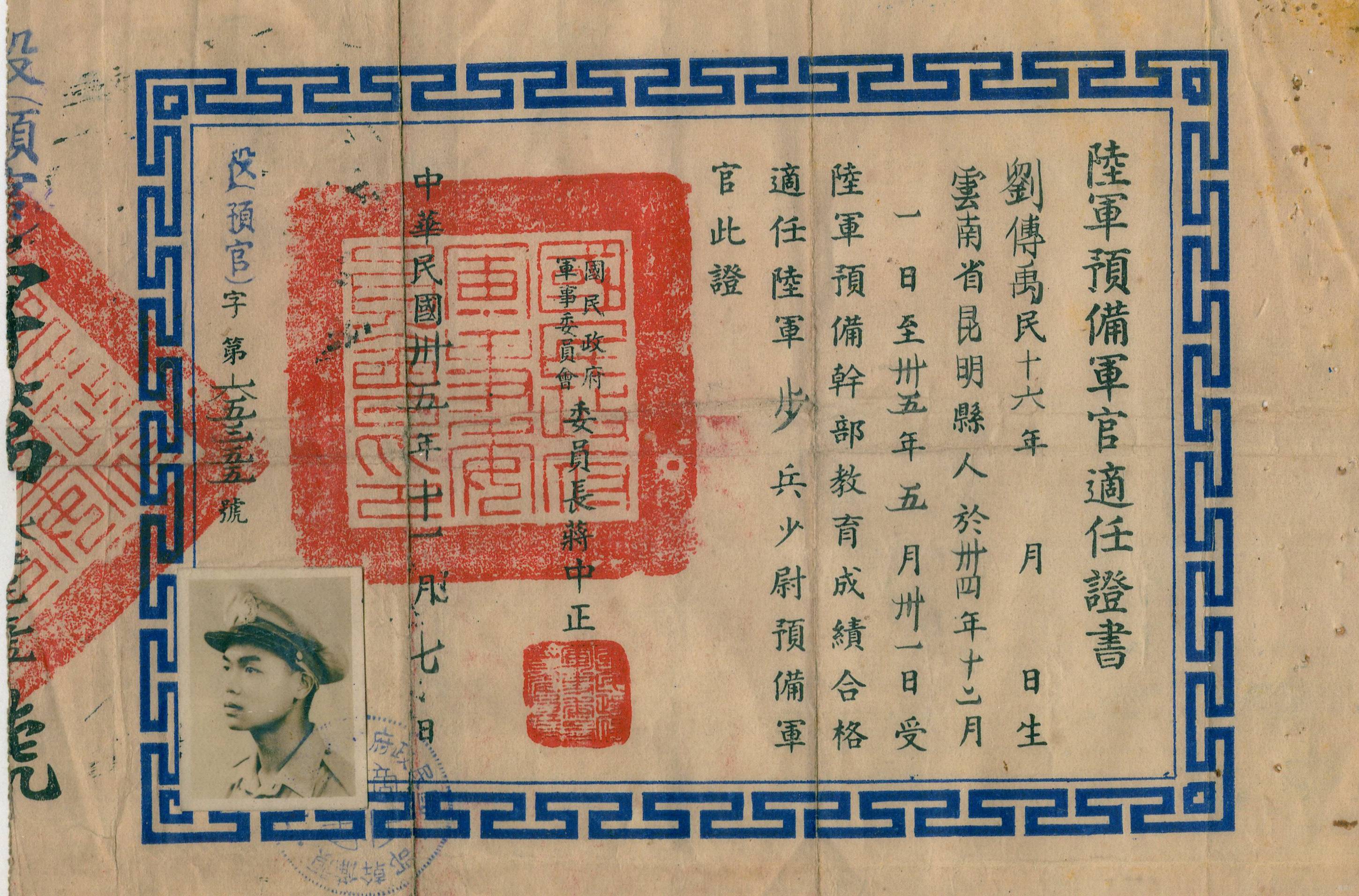

据伯父讲,1945年夏天,一个偶然的机会,在一次前往圆通山执行任务时,遇到在昆明城防司令部供职的一杨姓同乡,闲谈中当得知伯父如何被抓、如何走出大山,离开家乡,历经磨难,又辗转在昆明市警察局当警察的情行后,便极力鼓励伯父报考军校,走从军之路。后经伯父努力,于1945年10月顺利地考入由国民政府军事委员会主办的陆军军官学校(成都黄埔军校),接受陆军预备干部(步兵科)教育,1946年5月毕业后即被派往广西柳州、“广州湾”(今湛江)沿海一带驻防,任少尉排长,1947年8月随部队换防至上海,同年10月升任少校营长,1949年5月从上海吴淞口登船撤离大陆到了台湾,从此开始了遥遥无期的隔海思念。到台湾后一直在军界服务,任过团部作战参谋。1953年因所带部队,一缅宁(临沧)籍下属在屏东驻防时,违反军纪受到牵连,他一气之下主动辞职转至地方警察局工作。1954年冬,又考入台湾省警察学校(工矿警察警长班)第一期学习(台湾省警察学校前身为中央警官学校,成立于1936年。1950年随国民政府迁至台湾,与台湾警官训练班合并,1954年在台复校)。伯父于1955年10月警校毕业后,一直在台湾高雄市、屏东市警察局服务,曾任警长,享受二级警监待遇,直至1986年退休。

上世纪60年代初,伯父深感回大陆无望,遂决定在台成家,经友人介绍,婚娶屏东客家后裔郭英蕊为妻,婚后育有两儿三女,生活美满幸福,可谓衣食富足。伯父自己退休后也待遇优厚,按理说,伯父完全可以安享晚年。可他的内心,却常常被一块巨大的磁石吸着、引着,久久地悬浮于海峡彼岸,瞭望着生他养他的那块魂牵梦绕的热土,那就是故乡。尽管自己当时被迫离家时,故乡连通往山外的公路都没有,来来往往还靠人背马驮;尽管故乡地处滇西北崇山峻岭中的山村小镇,各方面还处于落后状况,甚至十分贫穷;尽管故乡电灯电话为何物,幸福生活如神话,可那里的一草一木,一山一水,一景一物,是多么热切地呼唤着、感召着伯父思亲人念故乡的赤子之心!

四、重逢

时光荏苒,上世纪80年代的1987年,此时,国民党离开大陆已近四十年,许多老兵到了花甲之年,四十年啊,没有家里的任何消息,此生能否活着回故乡,与亲人团聚,向父母磕个头,已成了悬念。

骨肉团聚,是家人的急切心愿,更是两岸同胞的心声。1979年1月1日,中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会以共担民族大义、顺应历史大势、共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程为主旨而发布的《告台湾同胞书》,极大的促进了两岸和平进程。《告台湾同胞书》,可谓激起去台老兵的思乡情绪,很多老兵成立了外省人回家探亲促进会,在岛内纷纷举行抗争运动,在政府门前静坐,给国民政府相当大的压力。此时的蒋经国先生顺应历史潮流,将是否允许开放老兵回乡探亲提上议事日程,以实际行动解决了退伍老兵的诉求。1987年9月16日,在国民党中常会上正式宣布将开放大陆探亲,打破了两岸接近四十年的封闭状态,10月15日,国民党当局正式宣布开放老兵回乡探亲,开启了两岸民间交流的序幕。

伯父得知这一消息后,欣喜若狂,当天就从屏东赶往台北,第一时间向台湾红十字会报名进行登记,递交了返乡探亲申请。伯父在来信中说:“等这一天已等了四十年!四十年来无时无刻都在盼着这一天的到来。当得知这一消息,自己像个小孩似的,高兴得不得了,兴奋得睡不着觉,一连好几天邀约同乡不是商讨如何确定回家路线,就是要带些什么东西回去送给大陆的亲人,还有就是拼命的回忆几十年未见的亲人的面容,担心回去见了面不认得,逢人讲得最多的是:我可以回家了,我可以回故乡了!”由于递交申请的人较多,伯父的申请9个多月后才被核准。

伯父返乡行程订下来后,迫不及待地将相关信息通过香港的友人,以书信形式传递给了我们,当得知伯父将不久踏上返乡之路,我们一家人十分高兴。为慎重起见,作为县政协常委的我,把伯父伯母返乡探亲的喜讯,向县委对台办和我所在的单位领导报告后,领导们都十分重视,对台办还专门派人到我所在学校,与时任校长徐开华同志沟通,还分别到我们家了解情况、帮助解决接待中可能会遇到的问题和困难。由于我伯父决定回到宾川后不住宾馆、酒店,要求住在我所任教的学校,徐校长等各位领导非常支持,还专门腾出两间房子,摆放好床凳,为我解决了迎接伯父伯母回家住宿的问题,至今,我的心仍在感动之中。

伯父返乡的日期一天天临近,牛井、平川两地接待工作也基本准备就绪,原计划我和父亲父子俩一同前往昆明机场迎接伯父伯母,后由于父亲小染风寒,不能成行,由我只身前往昆明机场迎接。

为按时接到伯父、伯母,在宾川县委对台办的关心下,我提前两天就赶到昆明,找到云南省委对台办,在对台办的支持下,顺利地按时接到了伯父、伯母。犹记得当伯父、伯母乘坐的港龙班机,准时准点降落昆明巫家坝机场时,我心无比激动。因我与伯父伯母从未见过面,在人海茫茫中唯恐一时难以确认,我怀揣伯父、伯母之前寄回的照片,双手高举省对台办之前为我准备的一块写有“欢迎刘传禹先生回家”的牌子。当伯父、伯母通过海关走出大厅时,我老远就认出了,迫不及待的向伯父挥手致意,不顾旁人大声呼喊“二伯,二伯,我在这里……”也就在这时,伯父、伯母老远也看到我,便加快了脚步,快速走到我面前,“你就是刘志新,终于回来了,见到亲人了……”我紧紧地拉着伯父的双手,哽咽得不知说什么,之前想好的千言万语却一句也说不出来,只感觉鼻子酸酸的,泪水止不住地流淌下来……紧接着伯父、伯母我们三人紧紧拥抱着,泣不成声,弄得在场的人一下子把我们围成一圈,好是感动,这一珍贵的场面还被云南电视台摄录下来,成了当天的新闻。

1988年3月21日,伯父如愿以偿,终于踏上了返乡的旅程,在伯母的陪同下搭乘华航班机离开台湾高雄,经香港转机抵达昆明,一路辗转,于3月22日回到魂牵梦绕的故乡宾川,开启了他阔别家乡48年以来的首次返乡省亲祭祖扫墓之行,成为大理州第一批、宾川第一位返乡的台湾游子。

历尽艰辛,回到宾川(牛井)的第二天,伯父提出要尽快回到老家自己的衣胞之地平川,为安全起见,县委统战部还派专车护送伯父母我们回到平川,平川镇党委政府还在车站张贴了“热烈欢迎台胞刘老先生返乡探亲”的大红标语。当伯父看到后先是一怔,随后便惭愧地向一路陪同的县对台办苏墩主任和来迎接的平川镇党委政府领导说:“我何德何能受到如此的款待,我不是衣锦还乡,心中有愧啊!我想家想了几十年,今天终于回来了,两岸本是一家,有血浓于水难舍的亲情,如今大陆政策如此开明,我返台后定会告知其他同乡尽快启程回乡,了却思乡之苦。”

年近古稀的伯父、伯母,回到家乡被家人簇拥,四邻八方的乡亲们都赶来嘘寒问暖。伯父像个兴高采烈的孩子,频频跟各位乡亲握手拥抱,问寒问暖,说得最多是“我是平川人哦!这里是我的家,在外几十年了,想的最多的就是老家及各位亲人,遗憾的是我父母亲大人没有等到这一天啊!”

伯父享受着天伦之乐,与家人一起吃上了团圆饭,他感慨万分,“回到家,见到亲人了,心里踏实了,好开心哦!”说的仍是一口地道的家乡“四外话”。

回到平川的第二天,他就要求到父母亲的坟上去看看,当我们一路护着他和伯母,爬上小镇后的山坡上时,累得上气不接下气的伯父,竟在父母亲的坟前长跪不起。身体超胖的他颤巍巍地试着跪了两三次,都没能很顺利地跪下来。父亲看到胞兄不远千里万里回来,觉得不应该让他行此大礼,想要拦住他,用手示意他不要下跪,行行礼即可。谁知伯父愠怒地拂开家父的手,粗重地嘟哝了一句:你知道什么啊!说着拉着伯母的手便“咚”地一声,两个人整齐的匍伏在地,伯父浑身颤抖不停。晶莹的镜片下,早已泪流成河。此情此景,令旁边的族亲难过不已,我也早已泪流如注、泣不成声。足足过了十来分钟,声音哽咽的伯父才在众人搀扶下,艰难地站起身来,伯母忙帮伯父掏出手帕为他试去如泉涌般的热泪。就在这时,伯父慢慢从上衣口袋掏出一块方方正正的红布,再次跪倒在坟前,将红布铺开,用手扒开土表面的杂草,一捧、两捧、三捧……一连捧了七捧土,用红布包好递给我,说道:“这是家乡的土,也是我们常在心里说的故土,是我家乡和亲人的象征!我要把它带回台湾好好敬奉、好好供养……”刹那间,我从伯父的言行上顿时感悟到远离故土的伤痛之深,远隔海峡遥遥无期的相思,是如此沉痛地割裂着游子的心;这半个世纪的风雨岁月,那望穿星云的绵长思念,该是怎样的痛彻心扉;那音讯阻隔,亲人生死未卜的煎熬是多么的残酷啊!

从山上下来,伯父走走停停,伯父说,在台湾,虽然在物质生活上过得很好,可是对故乡、对亲人、对这个生他养他的山乡小镇怎么也忘不了。多少回呵,也只能在梦里与亲人相见,与父母亲交谈,梦中多少回与同伴上山砍柴……那悠长的隐隐的痛啊,真是钝刀割肉般的澈人心扉。

当走到半山腰一块铺满松毛的平坡旁边,伯父招呼大家休息下,随着便迫不及待仰躺在松毛坪上,陶醉得仿佛卧在母亲的怀抱里。伯父他时而伸张着双臂,一会又俯贴着草地,久久一动不动,似乎在拥抱久别的亲人,又似贪婪的婴儿在吮吸着芬芳的乳汁……

看着伯父露出了久违的笑意,我才知道伯父终于从痛楚中释怀。没有远离故乡的经历,谁能理解如此沉甸甸的情感,谁能读懂老人家内心隐忍着的太多的哀伤与愁绪。此情此景,我们终于解开了伯父藏在心里几十年、痛得都快结茧了的桑梓情结和念念不忘的骨肉情深。

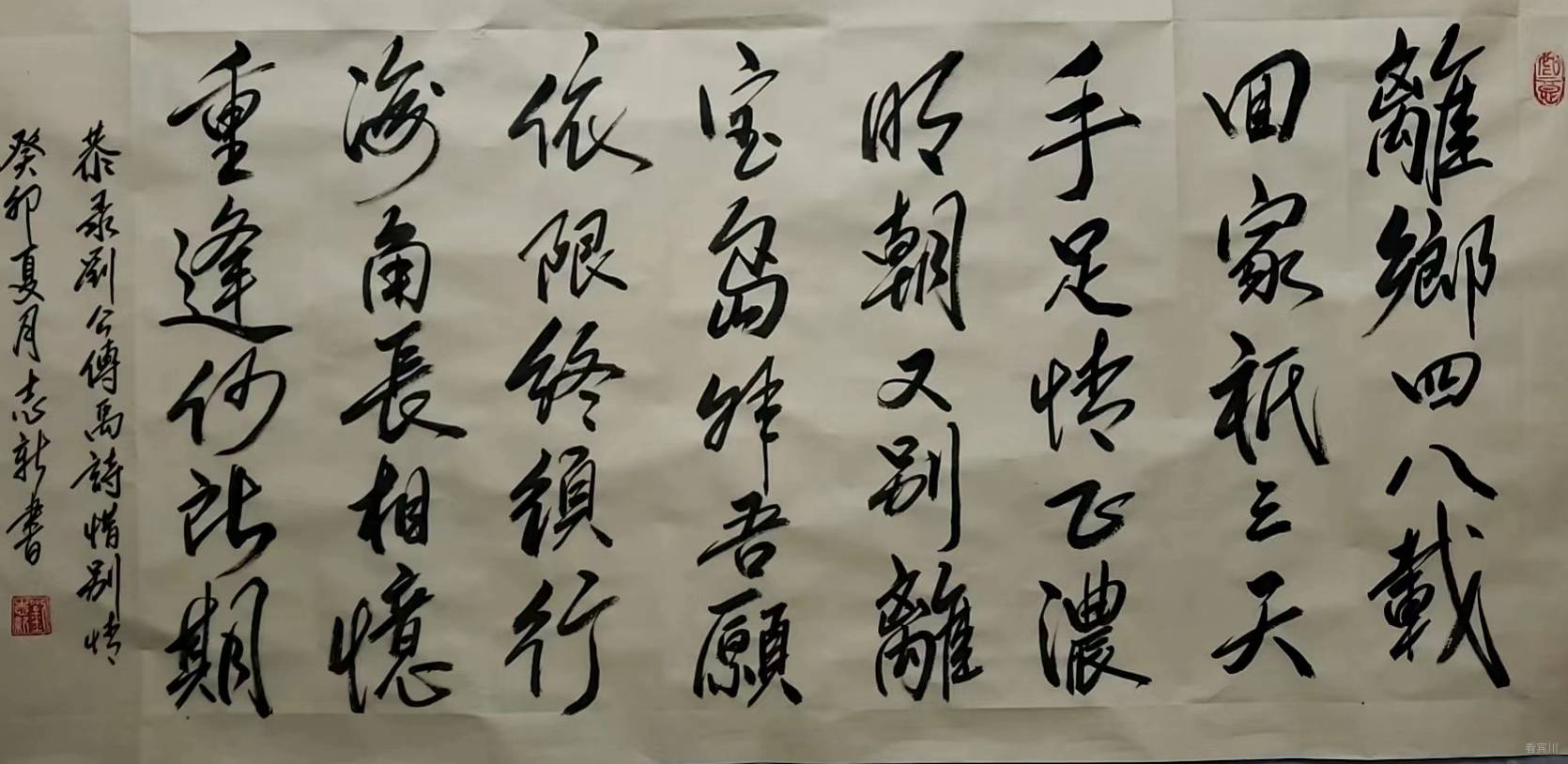

相聚的时间太短,太短,伯父、伯母首次返乡探亲的行程很快就到了返程的时间,返程前一晚,伯父心情很不平静,我们畅谈至深夜,临睡前,伯父让我拿出纸和笔,见伯父再次点燃支香烟,沉思片刻,便在纸上写下:“离乡四八载,回家只三天。手足情正浓,明朝又别离。宝岛非吾愿,依限终须行。海角长相忆,重逢何所期。”这首饱含深情的思乡诗语,道出了多少游子的无奈和心酸。

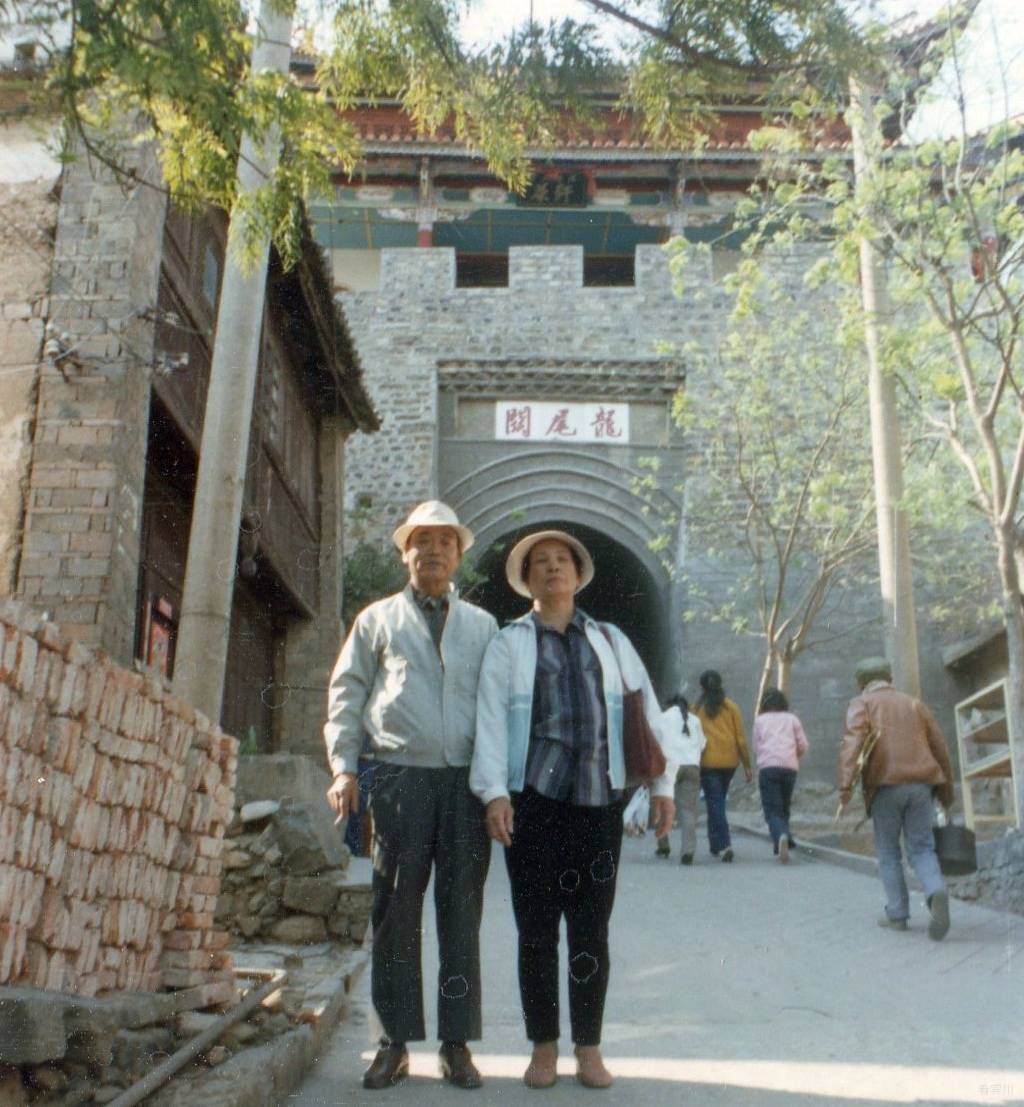

伯父、伯母返乡后的数年间,曾多次来返于大陆,或祭祖省亲,或旅游观光,还多次为家乡学校建设、文物古迹修复慷慨解囊,为改善故乡亲人的生活环境奉献爱心。伯父还多次前往昆明、大理、上海、南京、成都、桂林、北京、武汉、湛江等地自己曾经战斗过的地方旅游观光,每到一处都要想尽办法,多方了解那些曾经留下自己足迹的地方的发展变化。

每每看到祖国大地城乡的日新月异,故乡宝地的蓬勃发展,伯父无不感叹,他由衷地说,祖国大陆在中国共产党的领导下,不但摆脱了往日的贫穷,人民当家作主,逐步走上了快速发展的道路,真是不得了啊!

远去的记忆不曾遥远,面对旅居海外、辞别亲人和故乡的莘莘游子,面对亲情骨肉间的生离死别,弱者的悲伤,苦难者的历程,我们无法丈量他们是一种怎样的情怀,怎样的揪心,怎样的咫尺天涯,以及需要我们善待的他人的苦难,抚慰他人的悲伤。

但愿曾经历过或正经历着以及将要经历与故土分隔、与亲人别离的人们,感受到一丝亲人的温暖,一份厚重乡梓之慰藉。

图文/刘志新

编辑/杨宏毅

责编/杨宏毅

审稿/吴洪彪

终审/杨凤云

投稿邮箱/bcrmtzx@163.com

网友评论文明上网,理性发言