【文化宾川】宾川文化面孔——杨秀萍

杨秀萍:将生活的烟火气揉进笔墨

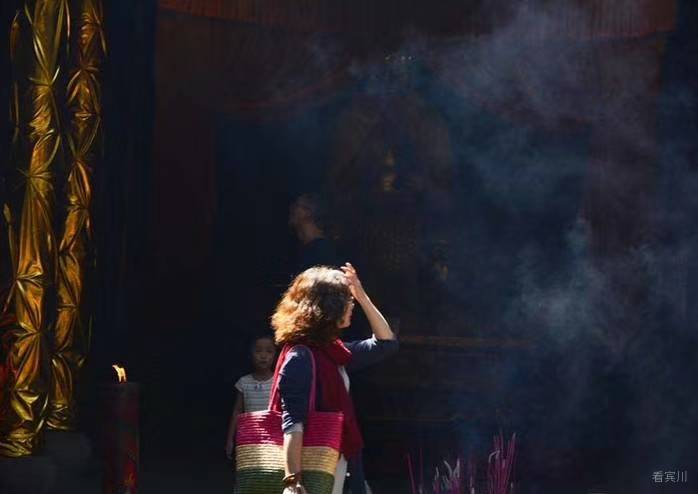

在宾川的文学天地里,有这样一位女性,她从平川康宁三家村的田埂上走来,将生活的烟火气揉进笔墨,以细腻的笔触勾勒岁月轮廓,用文字为宾川的文化长卷添上温润一笔。她便是杨秀萍,一位在散文世界里深耕不辍,也在文化传播路上步履不停的写作者。

上世纪70年代,杨秀萍出生在宾川县平川镇康宁三家村。乡村的晨露与晚风,是她最早的文学启蒙——春日里漫山的杜鹃、夏日田埂边的蛙鸣、秋日晒场上的谷香、冬日灶台边的暖光,这些带着泥土气息的画面,早早便刻进她的记忆,成了日后文字里挥之不去的底色。那时她还未想过以笔为舟,只是习惯在本子上涂涂写写:或许是记录下父亲劳作时的背影,或许是描摹一场骤雨打湿青瓦的模样,又或许是记下与伙伴在田埂上追逐的欢笑声。那些零散的字句,像一颗颗未经打磨的星子,在她的青春岁月里悄悄闪烁。

后来,生活的轨迹从乡村延伸向更广阔的天地,但她对文字的热爱从未褪色。工作之余,她总习惯捧一本书读,也总忍不住提笔写下心绪。起初是写生活随笔,把日常里的细碎感触落于纸面:可能是傍晚下班时,路过菜市场闻到的饭菜香,遇到的陌生人;可能是陪孩子读书时,瞥见窗外悄悄爬上来的月光;可能是乡村漫步时,发现老院墙角又开了一丛熟悉的野花.....这些看似平凡的瞬间,经她的笔一写,便有了别样的温度——不是刻意的抒情,而是像与老友闲谈般,把日子里的暖与真娓娓道来。

渐渐的,她的文字开始走出私人的笔记本,流向更广阔的天地。《大理日报》的副刊上,出现了她写宾川风物的短文;《大理文化》里,她的散文《岁月如歌》细腻描摹了乡村生活的变迁;《春城晚报》《云南老年报》《中国绿色时报》等报刊杂志上,也陆续刊登了她的作品。她的文字不追求华丽的辞藻,也没有复杂的结构,却总让人读得心头一暖。就像她写《宾川的秋》,不写“自古逢秋悲寂寥”的愁绪,只写“宾川的秋,天空总是很蓝,蓝得像刚洗过的蓝布,没有一丝云。到了傍晚,天会慢慢变颜色,从蓝变成橘红,再变成粉紫,最后沉成墨色。星星出来得早,一颗一颗,亮得很,像撒在墨布上的碎钻。”金秋十月,在拉乌的崇山峻岭间,“万重梯田自谷底螺旋攀升至山头,或大或小,或正或方,一级级金色的天梯,涌动着金色的稻浪,稻穗垂首,千万颗谷粒在烈日下闪着金色的光,山风过处,万千稻穗彼此摩挲出沙沙声,俯仰如诵。”;写《鸡足山观日出》,不仅有上山的感悟,更有红日喷薄的气势“刹那间,天际被晕染上红、橙、蓝、紫等瑰丽色彩,突然,从远处黛色的地平线上跃出一个红点,旋即化作一道弧形红线,继而冉冉上升变成一个小半圆,先是小半,再是半圆,继而是大半圆,霎时间,它猛地一跃,整个儿‘蹦’了出来”;写《宾川的雨》,不写“天街小雨润如酥”的诗意,只写“宾川的雨,常常是姗姗来迟的约会。在漫长的干旱日子里,大地干涸,河流消瘦,人们翘首以盼着那一场甘霖。然而宾川的雨,像是一位羞涩的少女,总是在人们最渴望的时候,才会迈着轻盈的步伐悄然降临”。在《父亲写的散文诗》中,满满的真情,“成年以后的我,经常会用我自己的心境去揣测那时父亲的心情。从一个豪情满怀的‘天之骄子’一夜之间重回付出了无数艰辛才好不容易跳出的‘农门’,我始终无法想象出父亲当年经历了怎样的心路历程才走过了那段艰难岁月。”“父亲的迁徙故事是一首未写完的散文诗,每一页都浸着汗水与星光,在时代的长河里静静流淌。”读者留下了“历史的见证都在笔下书写的文字间”的评价。她写的是宾川人熟悉的秋与雨,是刻在骨子里的生活印记,读她的文字,就像站在宾川的田埂上,吹着带着稻花香的风,踏实又亲切......

2018 年,她的散文结集《岁月如歌》出版。翻开书页,仿佛能看到一条清晰的时光脉络:从三家村的童年记忆,到成年后的生活感悟;从对故乡草木的描摹,到对亲情友情的感念。书里没有惊天动地的故事,却满是“人间烟火气”。有读者留言:“读杨秀萍的文字,就像在看自己家的日子,每一句都懂,每一句都暖。”

文字让她与世界对话,也让她更坚定地回望故土。作为土生土长的宾川人,她深知这片土地藏着太多值得被记录的故事。2025年,她创办了个人公众号“在宾川”,给自己定下了一个目标之一:“把宾川的文化面孔写出来,让更多人知道这片土地上的温暖与力量。”

“宾川文化面孔”系列,就这样在她的公众号上慢慢铺展开来,——有《12年,600多篇作品的乡土深情》的安建雄:“以笔为犁,以镜头为眼,将小城的烟火气、奋斗声、正能量,用600余篇作品编织出温暖的发展印记,用两本专著沉淀乡土的文化肌理”;有《用文字镌刻乡土的诗意》张橙子:“在文字世界里耕耘三十余载的业余文学爱好者,却用专业的态度和滚烫的热情,为宾川文化描摹出浓墨重彩的一笔”;有《宾川文坛的“白族文化守望者”》杨树荣:“用五十余载的人生岁月,在教育、统战、政协等多个领域留下了坚实足迹,更用半个多世纪的笔耕不辍,在平凡岗位上书写了不平凡的人生篇章,在云南文坛书写了一段属于宾川的文学传奇”;有《在水果之乡“种书”的人》董黎霞:“既是教师,也是作家;既是阅读推广人,也是朗诵爱好者。她以书为媒,用十年如一日的坚持,点燃了无数家庭的阅读热情。”;有《从宾川课堂到全国美展:一位用画笔照亮乡土的美术老师》字聪:“画花,画草,画鸟雀,画胸中的一派葱茏。让家乡风物在墨色间悄然呈现。是宾川小城里一位谦逊得如同山间清泉的小学美术老师。”;有《用新闻速写时代,以文学描绘乡土》杨雄武:“以笔为犁、以镜头为眼,数十年如一日默默耕耘,为宾川塑形铸魂的文化记录者与精神守望者。笔与镜头在他手中,不仅记录着宾川发展的脉动,更在纸页间勾勒出这片热土的灵魂轮廓。”

她不追求把人物写得“高大上”,只写他们的日常,这些真实的细节,让“文化面孔”有了血肉,也让更多人看到了宾川文化里最鲜活的底色。如今,“在宾川”公众号已经成了宾川文化人熟悉的文化窗口,“宾川文化面孔”系列也写了7期。常有读者给她留言:“原来我们宾川有这么多厉害的人!写得太好了!”她说:“不是我写得好,是这些人本身就有故事,我只是把他们的故事讲出来而已。”可谁都知道,若没有对这片土地的热爱,没有对文字的敬畏,怎会愿意花这么多时间,去打捞这些散落在日常里的文化碎片?

作为中外散文诗学会会员、大理州作家协会会员、宾川县作家协会会员,杨秀萍从未停下写作的脚步。她依然习惯在睡前写几笔,把当天的感触记下来;依然会在周末漫步,去田埂上走走,听老人讲过去的事;依然在“在宾川”上勤耕精写,慢慢更新着“文化面孔”,像给宾川的文化相册添照片。她的文字里,始终带着三家村的泥土香,带着宾川的阳光味——那是她的根,也是她文字的魂。

有人问她,写了这么多年,有没有觉得累?她笑着说:“写的时候就忘了累了。你看,把日子里的暖记下来,把家乡的好写出来,多有意思。”是啊,当笔墨与热爱相遇,当文字与故土相连,便有了无穷的力量。

杨秀萍就像宾川田野里的一株向日葵,把根扎在故乡的泥土里,朝着生活的阳光生长,也用文字把温暖与光亮,悄悄洒进更多人的心里。这便是她,宾川文化里一张温润的面孔——不耀眼,却踏实;不张扬,却有力量。

作者/杨宏毅

编辑/杨宏毅

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言