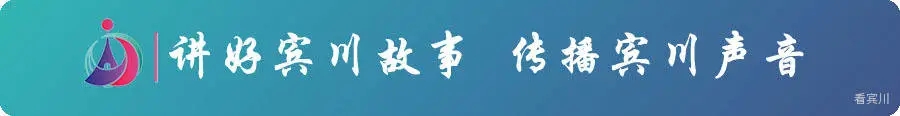

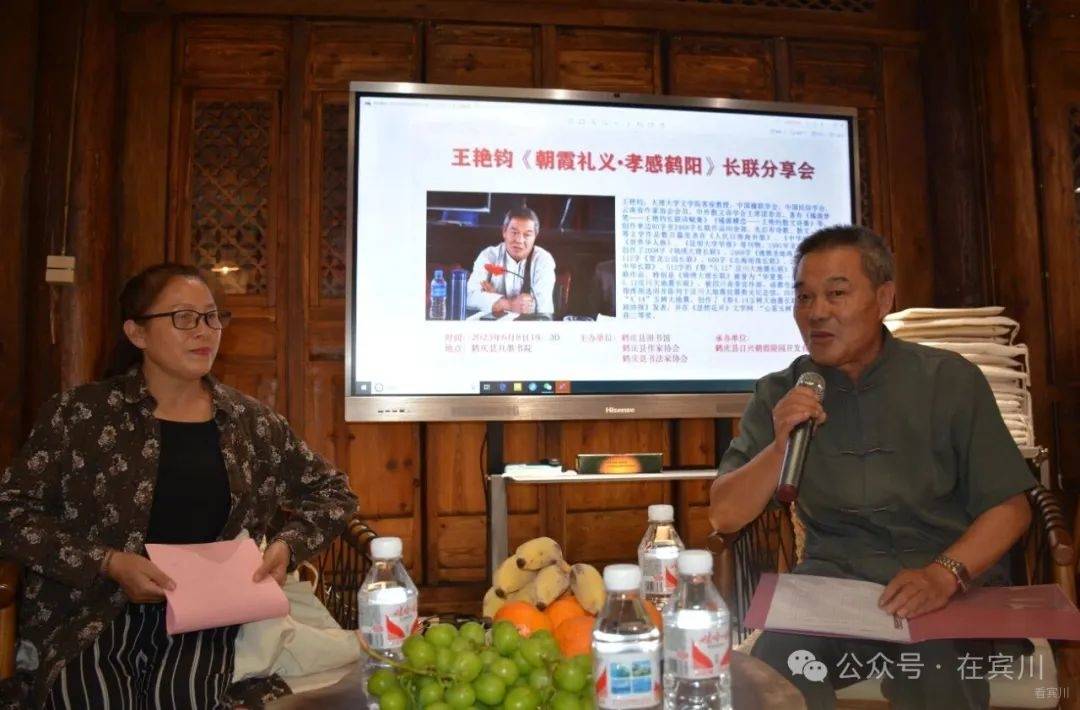

在云南宾川这片浸润着千年文脉的热土上,有一位用文字雕刻时光的文化匠人,他以一副副长联为经纬,编织出滇西大地的壮阔史诗。他的笔端流淌着千年文脉,他的联句里藏着山河日月,他的生命轨迹与宾川的文化脉搏同频共振。他是中国民俗学会、中国散文诗学会、中国通俗文艺家协会、中国楹联学会、云南省民间文艺家协会,云南省作家协会会员。中外散文诗学会主席团委员。他就是被誉为"长联大王"的王艳钧,一位从媒体人转型为文化传承者的文化匠人。

1960年,王艳钧出生于宾川县的一个普通农家。鸡足山的晨钟暮鼓、金沙江的奔涌涛声,成为他童年记忆的底色。上世纪八十年代初,他踏入文坛,从宾川县文化馆、《宾川报社》主编到县融媒体中心退休,40年的职业生涯中,他始终以媒体人的敏锐捕捉着这片土地的文化基因。他留给宾川的不仅是一摞摞铅字印刷的报刊,更是十余部主编的文化典籍《文化宾川》《书香有痕》等专著,如同文化基因图谱,将宾川的历史脉络、民俗风情转化为文字的薪火。

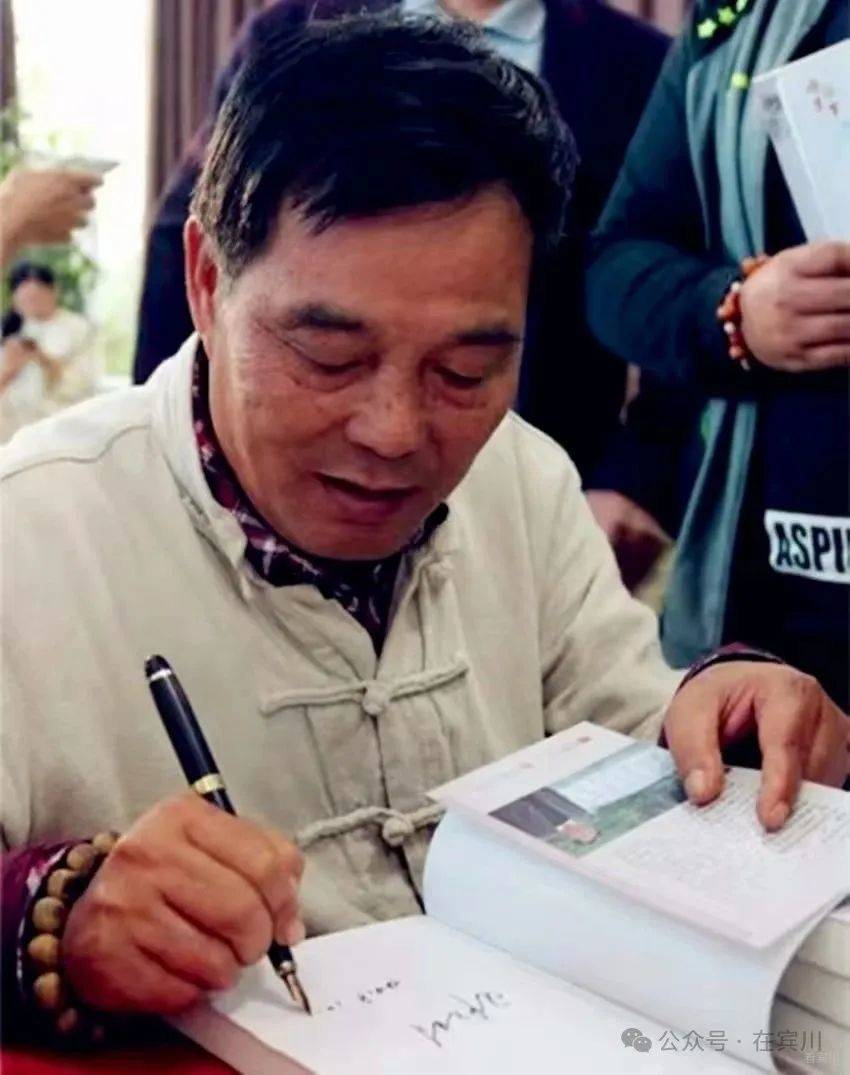

王艳钧并非科班出身的文人,却以惊人的毅力与天赋,在诗歌、散文、小说、辞赋等领域开疆拓土,更以长联创作独步文坛。2003年,他的第一部扛鼎之作2008字的《锦绣大理长联》横空出世。著名文化学者余秋雨在品读后赞叹:“此联以苍山洱海为纸,以千年历史为墨,堪称长联艺术的巅峰。”这副被镌刻在大理玉水金都广场的长联,以“风花雪月”为引,串联起南诏国的金戈铁马、大理国的钟鸣鼎食,被誉为“华夏第一长联”。成为大理的文化地标。

此后,他的创作进入井喷期:2468字的《佛教圣地鸡足山长联》将佛教禅宗文化与滇西山水完美融合;512字的《祭5.12汶川大地震长联》以联句为刀刻下民族伤痛;2008字的《和谐中华长联》更将笔触伸向国家命运。这些作品不仅是文学创作,更是文化工程,每一副长联都像一把钥匙,打开了地域文化的宝藏库。

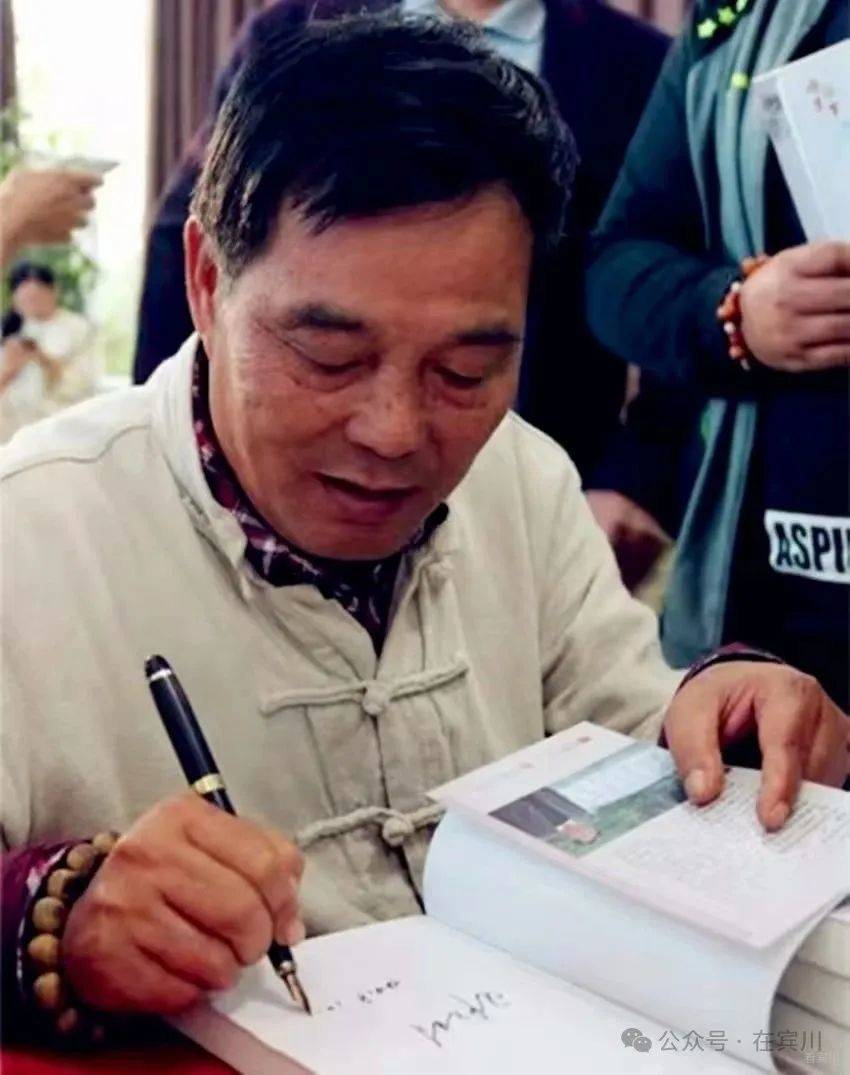

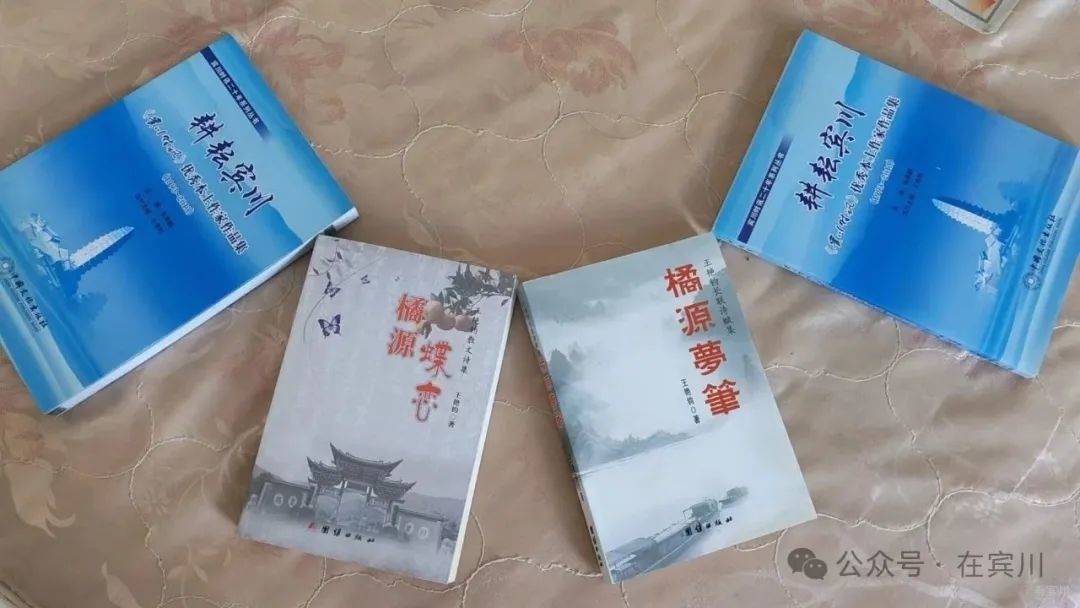

作为宾川文化的“原乡人”,王艳钧始终以笔为炬,照亮本土文化的幽微之处。他的散文诗集《橘源蝶恋》以细腻的笔触描绘宾川的田园牧歌,而《鸡足山的传说》则将佛教圣地的神秘传说与地方文化熔铸为文学瑰宝。这些作品不仅是对家乡的礼赞,更是对中华传统文化的创造性转化。他主编的《文化宾川》《宾川本土作家优秀作品集》等十余部专著,如同一座座文化宝库,系统梳理了宾川从白羊村古人类遗址到南诏越析诏、从徐霞客游记到咖啡古树的文化脉络。

他笔下的宾川,是多元文化交融的活态博物馆:他考证“宾川”之名源于“宾客天下,川流不息”,挖掘越析诏国的历史遗存,让“一代雄风的花马之国”重现人间;他写朱苦拉咖啡树的“活化石”之韵,绘鸡足山素斋的禅意清欢,录州城文武庙的“中国唯一合璧建筑”,让地方风物升华为文化符号。他以《孤独的旅者》等散文诗,将侨乡游子的乡愁、边屯文化的坚韧,凝练成“文化原乡”的集体记忆。

他说:“文化是流动的历史,让古人哲思照耀今人征程。”这句箴言,道尽了他对文化传承的深刻理解。面对全球化浪潮,他始终警惕“文化失根”的危机:他疾呼抢救洞经音乐、赶马调等非遗,反对将其简单异化为“古乐”“精粹”;他主张将鸡足山禅宗文化、侨乡商贸精神转化为当代宾川的“精神芯片”,助力文旅融合。这种文化自觉,亦体现在他的教育实践中。作为大理大学文学院客座教授,他常以“联求律工,赋重铺陈”为训,教导学子“以传统枝丫嫁接现代植株”,让文化自信扎根青年心田。

2020年,王艳钧从宾川县融媒体中心主任编辑岗位上退休,但他的文化征程从未停歇。他历时三年创作的叙事长诗《白羊部落》近日已完成创作。2025年新作《柳州西来古寺长联》的问世,再次印证了他“退而不休”的创作热忱。这副涵盖柳州历史、地理、人文的鸿篇巨制,将柳宗元的贬谪传奇、刘三姐的山歌文化、柳江的九曲回肠皆化为联句中的珠玑。正如中国骈文网站长周晓明所言:"他的联句是活的文化基因,在传统与现代的碰撞中绽放新生。

2024年5月,王艳钧被推选为宾川县延安精神研究会会长,从传统文化向“传承红色基因,赓续红色血脉”的转型过程中,他游刃有余地地组织策划了第一届、第二届“一马平川”诗歌节,“弘延传薪火,红诗大营行”红色诗歌朗诵会,以及2025“弘延传薪火 纯境宾川行”纪念红军长征过宾川八十九周年文化交流活动暨全国红色诗歌朗诵会等活动,取得了显著成效,受到了领导和群众的一致好评。

在王艳钧的笔下,没有风花雪月的矫饰,唯有对土地的深情、对文化的敬畏。他像一位孤独的拓荒者,在长联的旷野中开辟出一条属于这个时代的文化路径:既回望历史的深邃,亦记录盛世华章。在宾川文化的苍穹之上,王艳钧的笔墨,正化作一场永不停歇的春雨,滋养着这片土地的文脉生生不息。

这位被百度百科、中国名人网收录的“长联大王“,终究会成为宾川文化星空中最亮的那颗星。而他留下的不仅是数百万字的文学作品,更是一种文化自觉。

作者/杨秀萍

编辑/杨宏毅 杨秀萍

责编/李丹

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言