【文化宾川】宾川文化面孔——杨继光

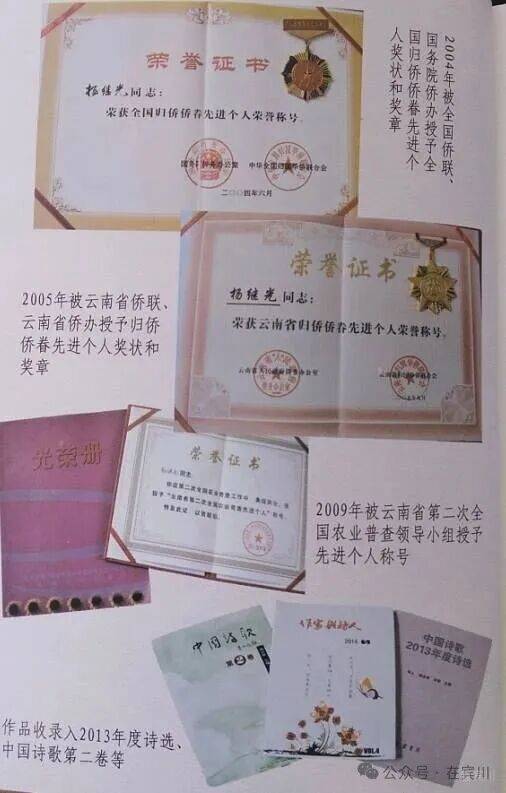

杨继光:灵韵山河间的白族诗人

文/杨秀萍

在宾川鸡足山脚下,白族村落星罗棋布,白族村落下沧村的炊烟,滋养了一位白族之子的文学梦。笔名阿鹏的杨继光,自这片灵性土地走向全国诗坛,三十余年笔耕不辍,用三千余章散文诗、诗歌和散文作品,构建起一道充满乡愁与哲思的绚烂文化风景。

1967年,杨继光出生在宾川县鸡足山镇下沧村一个普通的白族家庭。这个依偎在鸡足山麓的白族村落,既是他的生命原点,也是他文学创作的灵感源泉。乡村的烟火、田野的四季、村中的本主庙香火、悠扬的朝山调,成为他最初的文化启蒙。这片灵秀土地的滋养,让他自幼便对文字有着特殊的敏感与热爱。

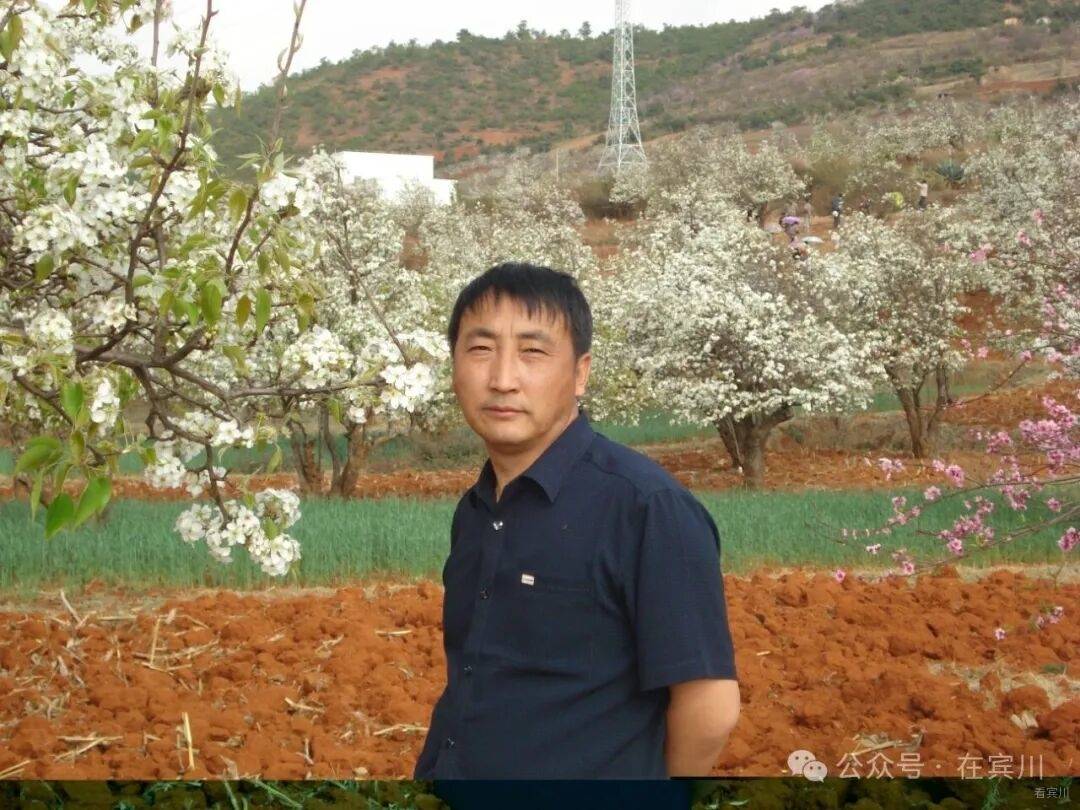

从青年时代握笔至今,杨继光的创作从未停歇。五部散文诗集,3000余章(首、篇)散文诗、诗歌、散文,是他心灵世界的深度探索与艺术表达的成功实践,也是他为时代存档的手稿,献给文学的虔诚答卷。

杨继光的散文诗作,不拘一格,既有散文诗的凝练与意象,又兼容诗歌的韵律与散文的自由。他写山,写佛,写村庄,写炊烟,写岁月,始终以一种温润而坚定的笔调,贴近土地与人心。他的文字既有大理的苍洱气象,又有鸡足山的佛国灵韵,既有对故乡山水的深情讴歌,也有对生命本质的深刻思考。他笔下的鸡足山不再只是地理意义上的存在,而是承载着文化记忆与精神寄托的符号。他的文字在传统与现代之间架起桥梁,让白族文化在当代文学中焕发新的生机。

他写的《彩色的风筝》《醉笑红尘》《有凤来仪》《半夏花开》,直至新近推出的《笺注哀牢》。五部散文诗集,不仅是个人情感的抒发,更是一个地域、一个民族的文化备忘录。

作为一位多产的作家,杨继光已出版了五部散文诗集。这些作品不仅记录了他的心路历程,更从多个维度展现了宾川的地域文化、风土人情和精神风貌。

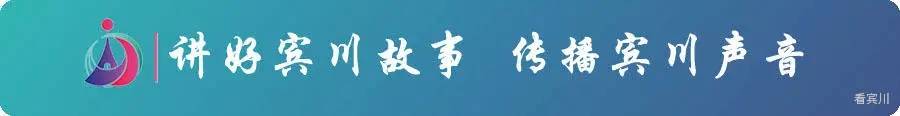

杨继光的文学成就不仅体现在创作数量上,更体现在作品的质量与影响力上。其作品被收录于《中国百年诗歌卷》《中国诗歌2013年度诗选》《中国散文诗精粹》《中国散文诗年鉴》等权威选本,这是对他文学创作的高度认可。

杨继光的文学才华也获得了多方面的认可:2015年,《灵韵之天开佛国:鸡足山》在“赏美景·品美食·宾川行”征文活动中荣获特等奖;2016年2月,被中华文艺学会评选为“第四届当代实力派作家”;2020年,《东涌走笔(组章)》荣获全国名镇·醉美东涌散文诗(散文)全国征文比赛佳作奖;2021年至2023年连续三年在云之南散文诗网络大展中获奖。这些奖项背后,是他几十年如一日对散文诗艺术的坚持与开拓。

杨继光不仅仅是一个伏案创作的作家,他还是一位积极的文化建设者与编辑者。他曾担任《文化版图·岚》副主编,《文化大理——宾川卷》执行副主编,更是《国家诗歌地理——中国大诗选》2015卷的执行编辑。他参与编撰《宾川丛书》社会事业篇与文学篇等地方文献,为宾川文化事业的梳理与传承做出了实质性贡献。

作为中国诗歌学会、中国散文诗作家协会、云南省作家协会等多个重要文学组织的成员,并担任宾川县作家协会主席,杨继光并未被困于“头衔”之中。他始终扎根宾川,以文字回报乡土。更致力于培育文学新人,推动宾川文学事业的发展。

在快餐阅读盛行、视觉文化膨胀的今天,杨继光始终坚守着散文诗这片纯净的文学领地,用细腻的笔触捕捉生活中的诗意瞬间,用深情的文字记录时代变迁中的文化脉络。于他而言,文学不是功名的阶梯,而是生命的修行,是文化的传递,更是一个白族儿郎对母土最深情的笺注。

杨继光的文学之路,是一条从宾川走向全国的道路,也是一条从传统走向创新的道路。作为宾川文化一张不可替代的面孔。他不仅用文字为故乡立传,更用作品为中国散文诗的发展增添了独特的一笔。

作者/杨秀萍

编辑/杨宏毅 杨秀萍

责编/李 蓉

审稿/朱晓天

终审/杨凤云 张进

网友评论文明上网,理性发言